百年历史的老建筑,经过他的手,

华丽变成了全村人气最高的地方。

当你走在一千九百多年的深澳古村,脚下石头铺成的小路,两边斑驳的白色墙面,立刻把你脑海中的记忆从现代都市拉回到过去。

小巷中偶尔走来一个行动缓慢的老人,也不冲你做任何反应,只是安静地走过去。目光穿过一道木门,一个头发花白的老人正在做着手中的农活,岁月静好。

于是你继续往深澳古村中心走,渐渐地你发现,这个古村除了石头铺的路,石头砌的墙,几乎都是用木头雕刻的门窗,而且竟然异常的精美。随便走进一个院子,木头的门窗、木头的柱梁,除了有些岁月雕琢的痕迹,其他都还是那么的鲜明和生动。

但当你环顾四周,这个院子好像很久已经没有人居住,屋子里堆满了杂物,木头门上积满了灰尘,墙面也渐渐开始剥落。其实不仅只有这一个院子,深澳很多房子都是这样,年轻的人离开了,只剩下老人和小孩,房子也就这样一年又一年的闲置下来,任凭时间的侵蚀。甚至很多房子已经发生坍塌,无法居住。

2013年,当建筑师张雷来到这里的时候,一间名叫景松堂的屋子的命运开始慢慢改变。

在深澳有大大小小40多个古迹宗祠,景松堂只是其中一间。和其他的宗祠处境差不多,院落已经衰败,木质的门窗已经变形,屋子里堆的都是杂物。

走进细看,木雕的轮廓依然清晰分明。

木门上的木雕画依然鲜活生动。

屋内的情况同样破败杂乱,开裂的横梁,老旧的隔板,还有满地的灰尘,只有木板上八十年代的人物海报,宣告着这里曾经有人居住过。

屋子里的厨房也是一眼狼藉。

景松堂整体是一个白色的四合院落,

外墙已经开始剥落、掉色,

它的后面是一个用鹅卵石搭建的猪栏。

一说四合院,大家的第一反应就是住着一大家子人,景松堂这个四合院里,一共住了六户人家,每个人家都分布在相应的小房间里,互不干涉。想要整改这里,就要先划分清各自原有的领域,好让坚守传统的屋主仍然有属于自己的归属感。

▲

改造之前六家人先照了一张合照

张雷开始和建筑师傅讨论方案。

▼

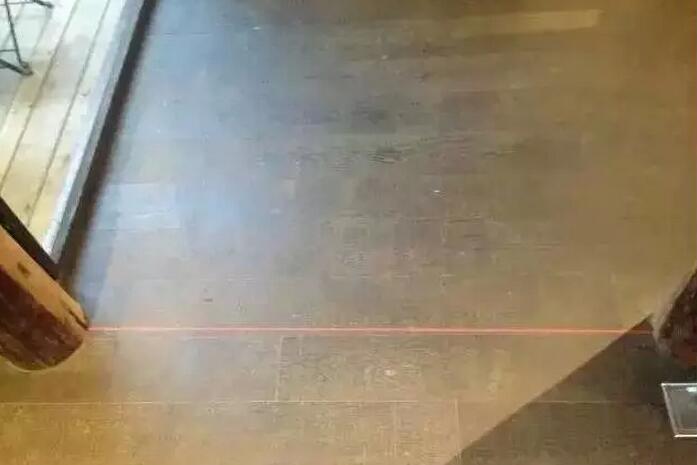

首先考虑的问题就是空间归属的问题,

张雷把把6户人家每家的门槛都保留在了下面,

并且在地面上用一根红线示意。

因为门槛就是这一户户的界限,

这个不能动。

院子里仍然坚持修旧如旧的原则,

不破坏之前的木雕结构,

只是在此基础上稍加现代元素。

改造的时候,刚好遇到了燕窝,

窝内的小燕子正嗷嗷待哺,

工人门特意绕开它。

屋子里的结构也只是在原来的基础上稍加改动,

之前破旧不堪的灶台特意保留了下来。

大堂的主体结构也基本没有动,

只是在原先的基础上,

摆上一些书架和桌子。

还记得景松堂外面的那个猪栏吗?

张雷把这个用鹅卵石搭建的猪栏拆了,

并且在原先的基础上,

用鹅卵石搭建了一个二层高的房子。

原先猪栏基础上,

搭建的二层白色小屋。

阳光下,有种现代和古老的碰撞感。

白色的小屋内,

用的是完全现代的手法。

连接白色小屋和景松堂的

是一个透明的玻璃过道,

一边连着过去,

一边连着现代。

景松堂还没有改造完成时,就已经是村里人茶前饭后谈论的话题了。时不时的会有好奇的村民过来瞧瞧进度。2015年10月份,这个古村里的书局最终落成。

这里成了小孩子空闲时最好的看书、做手工的地方。

景松堂里的老物件,

也成了孩子最感兴趣的东西。

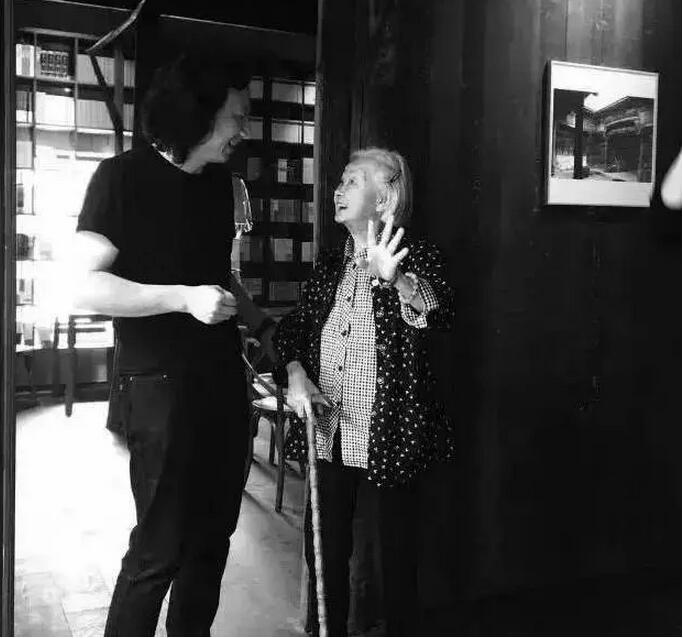

老人到了这里,

也开心地交流起来。

帮张雷施工的有个叫阿宝的工人,

也喜欢到这里坐坐、喝喝咖啡,

偶尔还会带几个朋友过来,

自豪地向他们介绍这里。

就连平时一直在家的大妈,

也会到这里,

约上几个朋友,谈谈家长里短。

一个头发花白的大妈,

拉着张雷,

兴奋地诉说着这个书局给村子带来的改变。

中国乡村发现网转自:文创艺术与乡村建设

(扫一扫,更多精彩内容!)