提要:基于理论分析,劳动对权能感可能有重要影响,而工作伦理可调节二者关系。本文将劳动操作化为劳动收入、劳动时间、劳动强度、劳动控制、劳动技术和劳动体验六个维度,借助调查数据,分析了劳动对权能感的影响,同时探究了工作伦理的调节作用。本文认为,劳动对农民工的权能感有显著影响,具体表现为劳动控制越弱,劳动技术越低,劳动体验越差则权能感越低。另外,劳动对权能感的影响受到工作伦理的调节,工作伦理越强则劳动对权能感的影响越小。

引言

近年来,农民工自杀事件频繁发生。一些研究者围绕农民工的迁移经历,分析了迁移压力、迁移意义、社会支持、社会交往、社会经济地位、社会资本等因素对其精神健康的影响,另一些研究者则将视线转到了劳动领域,分析了权益保障、工厂体制、组织治理等因素对农民工精神健康的影响。但是,这些研究的落脚点仍是农民工的精神健康问题,我们认为农民工权能感普遍较低,这种无力感让他们走上绝路,即便其不具备典型的精神健康问题。农民工的劳动和生活密不可分,甚至可以说劳动形塑着他们的生活和感受。因此,我们有理由相信,农民工的劳动深深影响其权能感。这正是本文的研究主题。

一、文献回顾

权能感理论兴起于20世纪70年代,它既针对个体层面,也涉及人际和集体(社区)层面。个体层面的权能感表现为感觉到自身的重要性,并可以控制当下和未来的生活;人际层面的权能感则体现为个体在人际互动中具有影响力;而集体(社区)层面则指个体相信群体的力量,并积极参与到群体的实践活动中。权能感不但指权能提升的过程,也指提升的结果。正因为权能感是一种对生活的感受,与劳动领域有较为明晰的界限,分析劳动与权能感的关系才有助于我们了解劳动对工人生活领域的影响。

维伦斯基就发现劳动对工人的影响未因工作结束而结束,而是侵入到了他们的生活中。其实,这种现象早已在马克思的劳动异化理论中被清晰阐述。马克思认为在雇佣劳动过程中,因劳动者与生产资料、产品等的分离,导致生产过程出现意义的流失,进而侵蚀劳动者的精神世界。这种情况不仅发生在劳动过程中,还会延续到生活中,这一过程便是异化。马克思将异化的过程分为四个阶段:劳动产品异化、生产行为异化、人的类本质异化、人与人相异化。具体而言,在资本主义生产方式下,劳动者被剥夺了劳动产品,也被剥夺了劳动的意义。在这种无意义的劳动中,工人的自由随之流失,他们有强烈的逃脱感。最终,人与人之间的关系也变得疏远了,人与人相异化了。

后继的研究者从不同生产方式下的具体劳动特性出发,同样发现异化现象的存在。布雷弗曼在分析资本主义劳动过程时发现,资本家通过“概念”和“执行”的分离,使工人丧失了技术的完整性。工人只是某一工序的执行者,却没有完整产品的概念。“工匠”所具有的创造性荣耀彻底消失了。不过,韦伯发现,除异化机制外,工作伦理也影响着劳动对生活的作用。韦伯认为在新教伦理的影响下,工作被视为一种天职,工作的意义便是荣耀上帝。因而,即便工作需要勤劳、节俭,但劳动者却倍感荣耀。而在现代社会,工作伦理已成为道德戒律:即使工作不能带来结果或者带来的结果不是你需要的,但你仍必须继续工作,因为工作便是善,而不工作则是恶。在这种观念下,工作既是道德目标,也是实现目标的手段。这些工作伦理将劳动视为价值和自身的目的,这种对劳动的神圣化成了异化的对立面。在马克思的异化理论中,异化的劳动具有外在强制性和意义流失性的特点,而韦伯等提出的工作伦理则是借助劳动之外的意义感和神圣感来增强劳动的主动性,使得劳动更加合理化,从而削弱异化。可以发现,在雇佣劳动形式下,劳动因异化而影响工人权能感,而工作伦理则会削弱异化的作用,或者说工作伦理会削弱劳动对权能感的作用。

基于此,本文提出两个研究假设:

假设1:劳动对农民工的权能感有显著影响;

假设2:工作伦理越强,劳动对农民工权能感的影响越小。

二、数据与测量

本文的数据来自2012年1月至2月期间的“外出务工人员调查”。调查对象为15岁—60岁、跨县(区)外出务工、被他人雇佣从事非农活动至少半年以上的农业户籍劳动力,不包括各种类型的自雇和雇主。此次调查由江苏省、安徽省、河南省三所本地生源较多的高校,选择一两个社会学相关专业的班级,班级同学本着自愿参与原则利用寒假调查返乡过年的农民工,每名学生最多只能调查10位农民工。在调查过程中,问卷由调查对象填写。最后获得有效问卷1469份,涉及10个省的153个县/区。囿于资料局限,本文主要分析关注点劳动与全能感的关系,以及工作伦理的影响,而不是推论我国农民工群体的全能感感受等。

(一)因变量:权能感

(二)自变量:劳动

本研究将劳动具体操作化为劳动收入、劳动时间、劳动强度、劳动控制、劳动技术和劳动体验六个维度。

(三)调节变量:工作伦理

在不同时期,不同人群对工作意义的认知也不尽相同。本研究的控制变量包括性别、年龄、受教育年限、行业和职位。其中,性别为二分类变量,行业和职位均为三分类变量。变量的描述统计情况可参见表1。

(四)控制变量

本研究的控制变量包括性别、年龄、受教育年限、行业和职位。其中,性别为二分类变量,行业和职位均为三分类变量。

三、分析结果

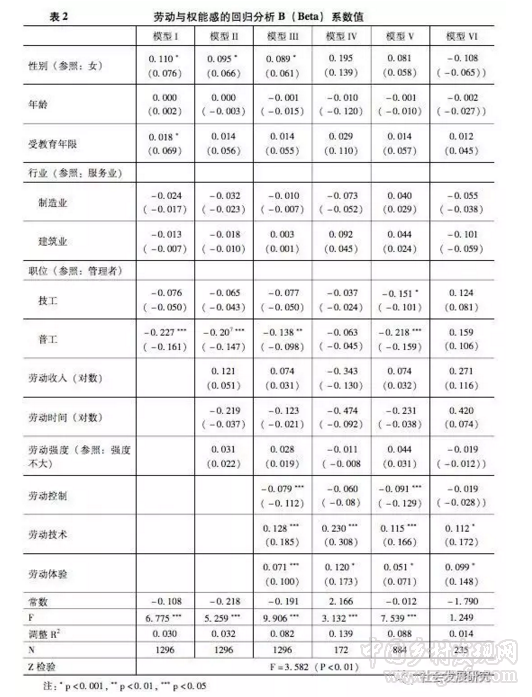

结合研究假设和变量操作化,本研究建构了以权能感为因变量的六个多元线性回归模型(表2)。模型I、II、III是不考虑工作伦理的影响,以全样本纳入的分阶段回归模型,用于检验假设1,即劳动对权能感的影响效果。模型IV、V、VI则是以三类工作伦理样本,分别进行回归模型,依次为工作伦理弱、工作伦理中等和工作伦理强,用于检验假设2。以工作伦理因子得分的均值加减一倍标准差划定出分界线,以此分界线将样本分割为三部分,分别为工作伦理弱、工作伦理中等和工作伦理强。

依据模型III,可以发现,控制变量中,性别和职位通过了显著性检验。控制变量中的年龄、受教育年限和行业则未通过显著性检验。劳动对权能感的影响方面,劳动控制、劳动技术和劳动体验均具有显著作用。其中,劳动控制越强,农民工的权能感反而越高。劳动技术和劳动体验则表现出技术含量越高、技术灵活度越高、劳动体验越积极,农民工的权能感越高,这和以往对劳动异化的理论分析基本一致。另外,劳收入、劳动时间和劳动强度并未通过显著性检验,说明这三个因素对农民工的权能感没有显著影响。综合而言,假设1得到支持,劳动对农民工的权能感有显著影响。这种影响主要取决于具体劳动的特性,即劳动控制、劳动技术和劳动体验。而抽象劳动,即劳动收入、劳动时间和劳动强度,对农民工的权能感没有显著作用。

当工作伦理介入到劳动与权能感的关系后,异化程度出现差异。当工作伦理较弱时,异化作用明显,劳动对农民工权能感的解释力度也大为提升;而当工作伦理较强时,异化被削弱,劳动对农民工权能感的解释力大幅下降,甚至消失。假设2得以证明。

四、结论与讨论

通过以上分析,我们得到以下结论,劳动对农民工的权能感有显著影响,这些影响主要由具体劳动的特性实现,抽象劳动的特性并未影响到权能感。另外,这种影响受到工作伦理的调节,工作伦理越强则劳动对权能感的影响越小。具体而言,在工作伦理较弱或中等时,劳动对农民工的权能感影响显著;在工作伦理较强时,劳动对农民工的权能感没有显著影响。

透过这些结论,可以看到,在理论方面,雇佣劳动中的异化现象确实存在,而且雇佣劳动对工人的生活感受造成负面影响。本研究进一步发现,劳动的异化作用主要通过具体劳动的特性实现。同时,工作伦理对劳动异化具有调节作用。

在现实层面上,目前,中国的劳动密集型产业仍是支撑“中国制造”的中流砥柱,农民工是该产业的主体。对农民工精神危机的干预,不仅要关注其精神健康层面,更要关注其感受到的社会处境;不仅要从生活领域找原因,更要从劳动领域探究问题根源。只有改善其具体的劳动过程,提升其工作价值感,最终增强其权能感,才能从更为社会性的层面化解其精神危机。

最后,结合以上研究结论,我们提出一些从劳动领域改善农民工权能感的建议,具体如下:

首先,要加强对农民工的劳动技术培训,实行灵活的岗位制度;其次,提升农民工的积极劳动体验;最后,重视农民工工作观念的培训。

(由于篇幅限制,本文只摘抄核心观点,分析过程有删减)

参考文献略

(作者单位:栗治强,南京政治学院政治机关工作系;王毅杰,河海大学社会学系)

中国乡村发现网转自:《社会发展研究》2016年第3期

(扫一扫,更多精彩内容!)