中美是世界玉米产销大国,近年两国玉米生产、贸易格局发生了明显的变化。自2004年起在多项惠农政策支持下,2003—2015年中国玉米产量十二年连增1.1亿t达到2.26亿t、总消费量增加2 000万t达到1.45亿t,产量大于消费增长速度。同期美国玉米产量增长8 900万t达到3.46亿t、总消费量增加8 788万t达3.48亿t,产量和消费量增加速度比较一致。美国一直保持世界第一玉米出口大国的地位,中国自2009年以来已成为玉米净进口国,陷入产量、进口和库存“三量齐增”的供给困境,反映了玉米竞争力的下降。成本是价格形成的基础,是玉米竞争力的决定因素,分析中美两国玉米生产成本结构与影响因素,有助于中国玉米有效供给的效率改进。

1 玉米生产成本的界定

常用生产成本指标有单位生产成本和单位面积生产成本,选择吨玉米生产成本能较好地贴近中国玉米市场定价的实际。玉米生产经济成本是生产中所使用资源的成本之和,农户的生产决策、出售定价和种植收益依赖其生产的经济成本结构。运用变动成本法可将玉米生产经济成本(TC)区分为随产量变化的可变成本(VC)和不随产量变化的固定成本(FC)。单位玉米生产经济成本由跟产量变化联系不大的平均变动成本(AVC)和随产量增加而减少的平均固定成本(AFC)构成。

具体而言,中美玉米生产的可变成本主要包括种子费、肥料费、农药费、农膜费、机械作业费、燃料动力费、修理维护费、排灌费、畜力费、生产费用的贷款利息、雇工费用、家庭劳动机会成本等,固定成本主要包括固定资产折旧、土地成本、税金和保险费、农场管理费、成本外支出等。

2 中美玉米生产成本的差距越来越大

中国玉米生产经济成本、可变成本高于美国,固定成本近年与美国持平,各项成本的稳定性都低于美国。中美两国可变成本占经济成本的比例分别为77%、56%,可变成本对经济成本的影响更大,而相对较低的可变成本可让美国农场主在更低的价格下组织玉米生产,具有较强的抵抗玉米市场价格波动的能力。

首先,2009年起中美玉米生产经济成本差距不断扩大。其次,2009年起中美玉米生产可变成本差距迅速扩大。

3 中美玉米生产主要成本项目比较

3.1主要可变成本项目比较

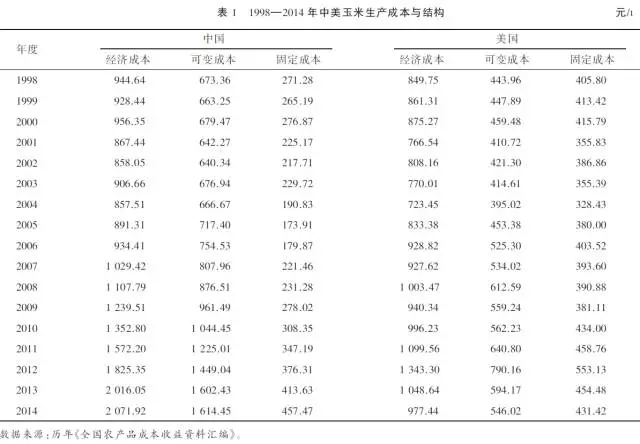

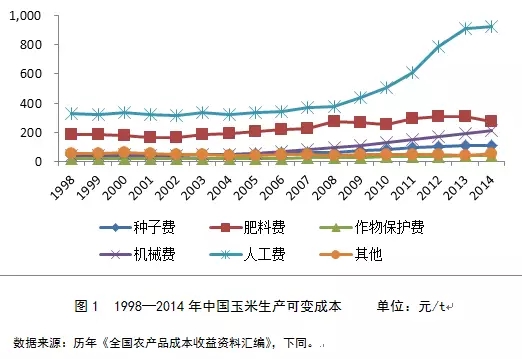

玉米生产可变成本大致可归纳为六大类:种子费、肥料费(农家肥)、作物保护费(农药费、农膜费)、机械费(机械作业费、燃料动力费、修理维护费)、人工费(雇工费用、家庭劳动机会成本)、其他(排灌费、畜力费、生产费用贷款利息)。中美两国玉米可变成本情况如图1、2所示。

从直接影响玉米单产的生化投入来看,1998—2014年中国生化投入平均比美国低16.56元/t,占可变成本比例从37%下降到26%,美国生化投入占可变成本的比例从53%上升到73%。

从反映两国人地资源禀赋的机械和人工费来看,1998—2014年中国玉米机械与人工投入平均比美国高377.54元/t、总金额差距从171.06元/t扩大到986.32元/t,占可变成本的比例从55%增加到70%,美国机械与人工投入占可变成本的比例从45%下降到27%。

3.2主要固定成本项目比较

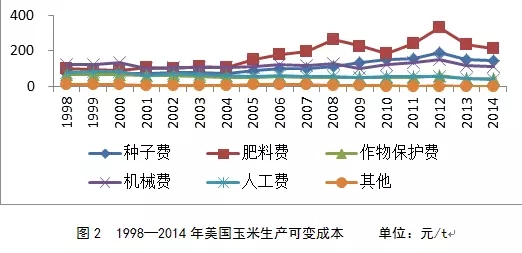

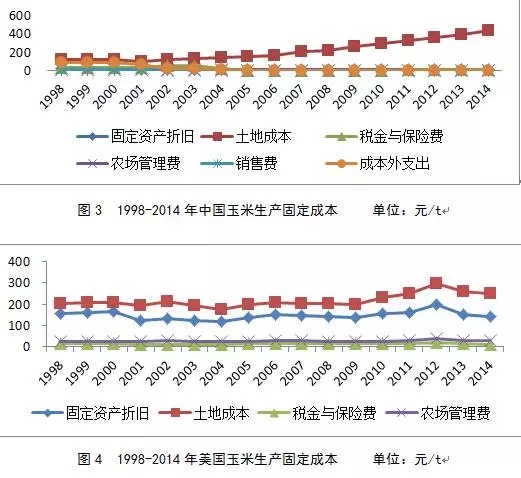

玉米生产固定成本大致可归纳为六大类:固定资产折旧、土地成本、税金与保险费、农场管理费、销售费、成本外支出,中美玉米生产固定成本情况如图3、4所示。

首先,土地成本是两国玉米生产固定成本演变的关键变量。1998—2006年中国土地成本平均比美国低72.14元/t,自2007年起土地成本比美国逐年提高,直到2014年比美国高189.01元/t。样本期美国土地成本占固定成本比例从50%上升到58%。

其次,中美玉米生产的总动力费差距缩小。总动力费的演变体现了中美两国玉米生产机械化方式的差异:中国玉米生产土地分散化,机械作业以租赁农机服务队或农机合作社机器为主,机械作业费相比美国逐年增加,燃料动力费、修理维护费以及固定资产折旧费用极低;美国规模化农场经营,机械作业以自有机器为主,固定资产折旧、燃料动力费、修理维护费稳定高于中国,机械作业费低于中国。

4 影响因素与政策建议

4.1中美玉米成本结构差异的主要影响因素

中国玉米生产高人工、土地成本,低总动力费、低生化投入等的成本结构,体现了中美宏观经济、农业政策、资源禀赋与技术诱导的不同。

首先,汇率、货币发行量和原油价格等宏观经济因素与玉米生产成本高度相关。①汇率直接影响生产成本的比较。②货币发行量与生产成本强相关。③原油价格与能化成本强相关。

其次,农业政策间接影响玉米生产土地等要素价格。

①中国是粮食净进口国,1996年开始的农业政策主要体现在粮食最低价保护。比如2008年实施的玉米收储政策兼顾产量和收益双重目标,带动土地等要素需求增加、价格上涨。

②美国是粮食出口国,政策取向由产量逐渐过渡到收益,农业补贴、保险等相关政策市场化趋势日益明显。比如2014年实施的美国新农业法案,取消大部分直接干预市场、扭曲价格的固定直接补贴(计划作物1996—2014)、反周期补贴和移动平均收入保障(2008年以来)等项目,加大作物保险、价格损失保险、农业风险保障等保险的支持力度,并且很多农户在播种前就在期货市场上做套期保值,综合运用现代金融工具代替传统农产品生产直接补贴,政策手段由黄箱政策向绿箱政策转变,在保护农户种植收益的同时,玉米市场定价可有效调节玉米生产要素价格。

另外,农业技术进步与资源相对稀缺性对玉米生产成本的影响。

①土地细碎化经营。②农村人口大量非农就业出现农户弱质化和生产兼业化。在2008年起一系列保护劳动者合法权益的法律出台和近年劳动年龄人口占比下降的趋势背景下,尽管机械化程度提高导致单位玉米用工数量有所减少,但劳动力机会成本增加,加之相对较低的劳动生产率直接推高了人工成本,弱化了中国玉米竞争力。③玉米单产水平较低。

4.2 政策建议

首先,保持宏观经济平稳运行。一方面结合中国货币政策的独立性、国际收支状况、国际货币合作和国际汇率制度变迁的实际,积极稳妥地推进人民币汇率水平和调整方式的制度改革,同时建立与原油价格相联系的玉米生产补贴机制,平抑外汇与原油市场对我国玉米生产成本的冲击。另一方面结合中国经济增长和物价控制的目标,保持货币发行的均衡增长,避免货币供应偏离经济增长的吸纳能力所带来的玉米生产要素价格上涨。

其次,降低玉米生产政策成本。玉米价格是影响生产的关键因素,为理顺价格与市场、政策与市场的关系,2016年中央一号文件提出按照“市场定价、价补分离”的原则改革玉米收储制度。一方面市场定价可以增强玉米供给对市场需求的调整能力,促进玉米生产要素价格的市场化,破解中国玉米生产成本刚性成长的难题。另一方面综合考虑农民合理收益、财政承受能力、产业链协调发展等因素,2016年6月财政部发布“关于玉米生产者补贴制度实施意见”,明确“定额补贴、调整结构”、“中央支持、省级负责”、“公开透明、加强监督”等原则,体现优质优价、促进种植结构调整,保障主产区种植收益,提高政策透明度。

同时,创造新型玉米生产主体的发展条件。中国土地要素市场面临的是集体所有、均田承包、家庭经营的格局,农地流转大多为小农户转给小农户的小农复制,相当程度上是地缘、亲缘与人情的关系市场,非纯粹的要素定价市场。2015年起,国家相继出台培育家庭农场、专业大户、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体的政策。相应地,玉米支持政策应以市场需求为导向,统筹和优化各项财政、金融、税收和科技等扶持政策,解决玉米生产中的技术创新应用、资金投入、风险管理等关键制约因素,从根本上扭转“弱者种地、差地种粮”的现象。

注:此文为摘录部分,如需阅读原文,可与《中国畜牧杂志》编辑部联系。

中国乡村发现网转自:《中国畜牧杂志》2016年18期

(扫一扫,更多精彩内容!)