在过去很长一段时间以来,对中国城市发展究竟是以大城市为主还是以中小城市或小城镇为主,学界一直存在较大的争议。“控制大城市人口、积极发展中小城市和小城镇、区域均衡发展”,即小城镇模式的区域规划和城市规划思想长期主导,初衷是为了避免其他国家走过的城市化弯路,比如欧美的大城市病、拉美的贫民窟等问题,这是中国相当一部分学者和政策设计者的主张。听起来好像非常理想,关起门来想好像也很合理,但实践中却严重脱离实际,与人口流动趋势、发达国家城市化国际经验、市场化配置资源等相违背,造成了一系列严重问题。

2019年2月21日,国家发改委发布了《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,《意见》首次明确了都市圈的概念,并开创性的提出了培育发展现代化都市圈的一整套解决方案。2019年4月8日,国家发改委发布《2019年新型城镇化建设重点任务》,其中明确,积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户,继续加大户籍制度改革力度,在此前城区常住人口100万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上,城区常住人口100万至300万的大城市要全面取消落户限制;城区常住人口300万至500万的大城市要全面放开放宽落户条件,并全面取消重点群体落户限制。相关政策的出台顺应了城镇化的发展规律,都市圈将发展成为拉动经济增长、促进区域协调发展、参与国际竞争合作的重要平台,中国城镇化发展思路由“大中小城市与小城镇协调发展”向“现代化都市圈”引领的新时代过渡。

原来严格控制大城市规模,现在则突出强调中心大城市带动都市圈、城市群进而带动区域经济发展的作用。世界主要国家城镇化进程也给我们提供了明确的警示:人口和产业向大城市集聚是历史趋势。因此,对于城镇化思路发生转变,我们首先需要弄明白几个问题:

世界各国人口流动的基本趋势和驱动因素是什么?

过去几十年中国小城镇化模式的规划思想以及造成影响有哪些?

中国未来城镇化模式:小城镇化or 城市圈与都市圈?

中国未来都市圈的发展潜力?

本文作为该系列文章的第一篇,首先分析城镇化思路发生转变的背景下,人口与产业是如何流动与集聚的。

世界主要国家城镇化进程中,人口和产业向大城市集聚是历史趋势。2016年联合国发布的《世界城市状况报告》指出,目前排名前600位的主要城市中居住着五分之一的世界人口,对全球GDP的贡献高达60%。1980-2015年全球1000万人以上城市个数从5个增至28个,占全球人口比重从1.9%升至6.4%,上升4.5%,95%的人口会出于经济原因或者为追求更好的生活而进入城镇地区。观察绝大多数国家的人口流动数据,无一不表明人口都在持续向城市群、都市圈集聚,人口平均分布和区域均衡发展是个伪命题。

发达国家城市化一般经历两个阶段:从城镇化到城市群都市圈,部分国家会在城市化后期出现郊区化,比如美国,但仍是都市圈内部的人口分布调整,而不会出现人口回流小城镇甚至农村的整体现象。从联合国公布的1950年以来全球数据看,越是能级高的都市圈人口增长越快,比如500万人以上的都市圈,而越是能级低的城市人口增长越慢甚至净流出,比如50万人以下的小城市。

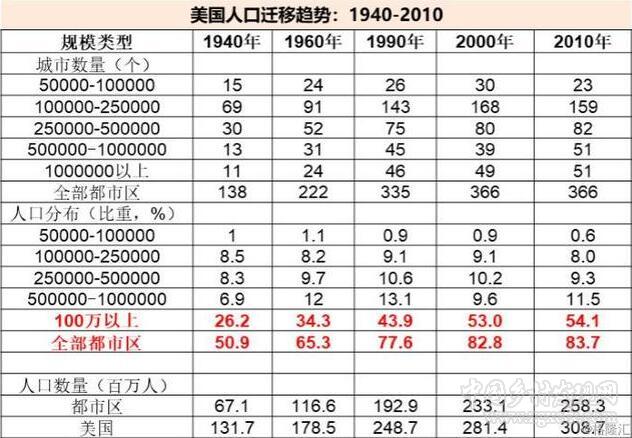

观察美国城镇化进程中的人口流动数据,美国当前城镇化率已经到达了80%以上的城镇化后期,在其城镇化的进程中,小城市的个数(5000-100000)在1940-2010年的70年间仅增长了1.5倍,而50万-100万以及100万以上的大城市个数分别增加3.9、4.6倍;在人口分布占比方面,100万以上大城市在2010年已经占美国总人口的54.1%。

城镇化战略演变:人口都市化与产业集群化的现实与趋势

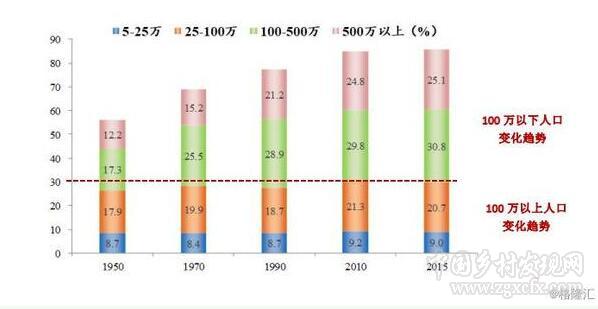

从下方柱状图可以看出,美国人口呈现不断向大都市圈迁移的趋势。100万以下人口城市占比在2015年之前始终维持在30%一线的水平,并没有随着城镇化进程的变动而相应增加;相反,100万人口以上的大城市确呈现逐年递增趋势,由1950年的29.5%增加到2015年的55.9%,而在此期间美国的城镇化率由64%增加到80%左右,即人口随着城镇化进程的演进会不断向都市圈迁移。

美国人口向大城市的不断迁移

改革开放以来,中国在规避“大城市病”、推动区域发展的理论基础上,选择了“控制大城市规模,积极发展小城镇”的发展思路,城镇化建设被视为推动中国经济发展的重要战略。1992年,中国国土经济学会在新华社组织召开关于小城镇发展的座谈会,中国小城镇研究和城镇化进程开始进入政策领域。1995年国家体改委等11部委联合颁布《小城镇综合改革试点指导意见》,确定了通过减少农民,富裕农民来解决农村发展深层次矛盾的主要思路。1998年党的十六大报告中指出“坚持大中小城市与小城镇协调发展,走中国特色的城镇化道路。2012年中央提出“通过新型城镇化拉动内需”,城镇化开始进入中央政策的主渠道。2019年《新型城镇化建设重点任务》出台,力求解决“人地错配”的现状,加快生产要素的自由流动。改革开放40年来,大中小城市与小城镇协调发展战略取得了丰硕的成果,我国城镇化率从17.92%提升至59.58%,千万人口以上的城市达14个,城镇化进程发展迅速。

纵观中国城镇化进程,小城镇战略的提出是由于当时我国农产品和轻工产品的供给尚不稳定,城市基础设施及公共资源容纳量有限,城市户籍限制仍比较严格,所以提出通过建设小城镇,吸引大量低收入、低教育水准的农民进入发展中的小企业、乡镇企业就业,促进产业合作,加快农村剩余劳动力转移,缩小城乡发展差距。这是比较符合当时现实的通过小城镇发展带动中小城市进而推进城镇化的发展路径。但在城镇化快速推进的过程中,大城市因为优质医疗、教育、基础设施等资源高度聚集产生“虹吸效应”,使得许多大城市规模不断扩大。同时,小城镇往往规模较小,基础设施配套水平不高,产业基础薄弱,资源配置腹地和辐射带动范围有限,导致小城镇对周边资金和资源的吸引力不强,进而导致对农村劳动力的吸引较弱,不能达到规模经济。整体表现为特大超大城市的规模进一步扩大,城市病日益加剧,大中小城市吸纳能力下降,农民工落户意愿低,乡镇企业产业无法集聚,人口进一步流失。

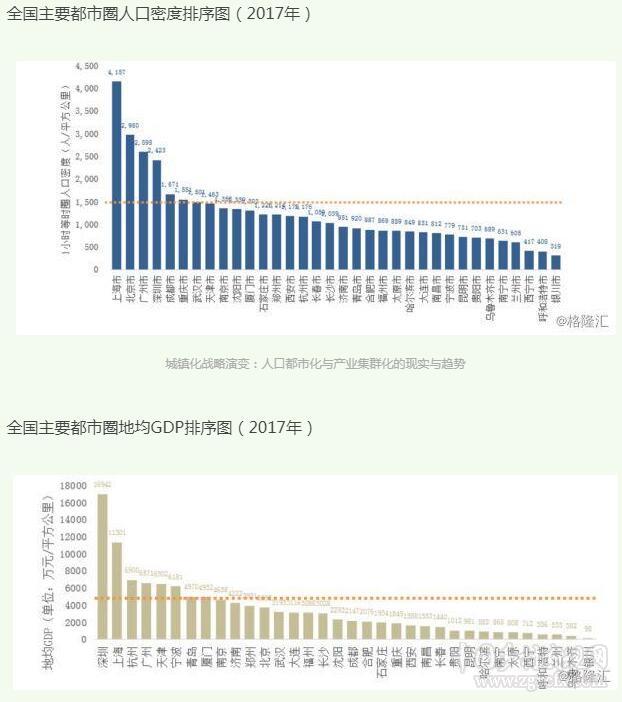

在人口密度方面,人口密度较大的城市主要集中在几大一线城市,其中上海的人口密度最高为4200人/平方公里;从各地区的GDP累计值来看,人口密度较高的城市也是GDP排名较高的城市;人口以及产业向大城市以及特大城市圈集聚的情况较为明显。

人随产业走,人口自然向城市群都市圈集聚,向经济更发达、收入水平更高、更能提供就业机会的地区流动和集聚。目前,与国际成熟都市圈相比,中国都市圈发展水平依然偏低。首先,整体人口密度较低。按照1小时交通圈范围测算,81%的都市圈的人口密度不足1500人/平方公里。其中,最高的上海都市圈的人口密度为4200人/平方公里,低于东京人口集中地区8700人、平方公里的人口密度;而南昌都市圈仅为810人/平方公里,昆明仅为730人/平方公里,分别为上海的19%和17%。其次,经济发展水平较低。全国81%的都市圈的地均GDP产出不足5000万元/平方公里。其中最高的深圳都市圈为1.7亿元/平方公里,仍远低于大伦敦地区(14.8亿元/平方公里)、东京都市圈(6.6亿元/平方公里)和纽约都会区(3.4亿元/平方公里)的地均GDP水平。武汉都市圈和合肥都市圈分别为3200万元/平方公里和2070万元/平方公里,仅为深圳都市圈的19%和12%。

未来都市圈人口还有很大的增长空间,人口和产业向大城市集聚也是中国将要经历的必然趋势。

中国乡村发现网转自:元时代智库

(扫一扫,更多精彩内容!)