“半工半耕”农户是当前中西部农村最普遍的家庭结构

中国基本国情是人多地少,曾经农村有数量巨大的剩余劳动力。分田到户调动了农户生产经营积极性,也将之前隐性剩余劳动力显现出来。农户家庭由主要依靠农业收入,逐步演变为在保留农业收入机会的同时,部分青壮年劳动力获取务工经商收入,进而形成了当前中国中西部农村最为普遍的“以代际分工为基础的半工半耕”家计模式。

“半工半耕”的一个后果就是老人农业的出现。当前中西部农村,大多数农户家庭仍然耕种自家承包地,由缺少城市务工经商机会的中老年人耕种。并且当前有越来越多第一代进城农民工开始返乡种地。第一代农民工年龄大了,缺少在城市安居的就业与收入条件,他们返回农村种地,支持子女在城市打拼。

“老人农业”的合理性

一方面,随着机械化的普及,农业告别肩挑人扛,越来越变成田间管理,中老年农民具有完善的田间管理经验,并且,老年人种田,春种秋收,精耕细作,尤其是生产粮食,亩产都较高。

另一方面,只要能与土地结合起来,在农村中老年人就不仅可以获得农业收入,而且可以从农业劳动中获得生活意义和生命价值,他们就仍然是“有用的人”而不是等待衰老。

因为与土地结合起来不仅能获得农业收入,而且可以产生劳动的意义,随着年龄增长,无法在城市体面安居的第一代农民工就越来越多地回乡务农,而不愿在城市流浪漂泊。正是进城失败农民有退路,中国现代化才有出路。

“中农”变成了当前农村的“中坚农民”

当前农村不仅仅青壮年劳动力进城了,随着越来越多农民工在城市获得稳定就业与收入,越来越多农户家庭脱离农业和农村,全家进城。

这些全家进城农户让渡出他们过去在农村的获利机会,包括将承包土地流转给仍然留村务农的亲朋邻里。农村往往有一部分青壮年劳动力因为种种原因不能或不愿离开农村进城务工经商,仅靠自家承包地的农业收入又无法维持其在农村的体面生活,因此他们特别愿意捕获农村出现的各种获利机会。

这部分青壮年劳动力成为当前中西部农村的“中农”,这些“中农”的数量不是很大,大约只占农户总数的 10%,但他们的作用却很大。正是这些未离村青壮年劳动力成为农村基层治理中的骨干力量,也是村组干部的主要来源。“中坚农民”当村干部,或村干部“中农化”,是当前中西部农村普遍存在的现实。

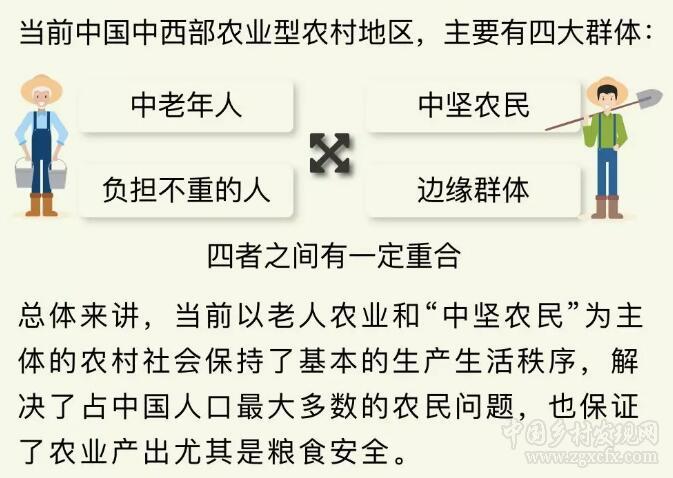

负担不重的人和边缘群体是中西部农村地区的另外两大群体

“老人农业”中有相当一部分中老年农民,子女已经成家,父母已经去世,他们上已完成赡养父母的责任,下已完成抚育子女的义务,几乎没有其他家庭负担,种田收入只是养活自己,甚至子女经济条件很好,为这些中老年农民提供了足够养老支持,种田仅仅是一种休闲,这样的中老年农民中就有很多家庭负担不重、闲暇时间很多、个人身体健康而且具有很强公益心的“负担不重的人”,这些“负担不重的人”是乡村建设中的重要力量。

当前国家向农村投入大量资源,在资源落地过程中,村庄一些对利益特别敏感的人就会想方设法借资源落地来索取不当得利。国家向农村投入资源越多,就可能产生越庞大的不当得利群体,其中典型是钉子户、狠人、有可恨之处的可怜人。这些人在传统社会往往声誉不好,是村庄“边缘人”,因为对利益特别敏感的人会破坏村庄内生秩序的能力,会破坏地方规矩。

现在的问题是,村庄“边缘人”索要的资源来自国家而非来自村庄内部。他们向国家索取利益不择手段,死缠烂打,往往还会成功。这些边缘群体一旦可以通过死缠乱打获得不当利益,其他村民也就由围观到跟随,最终就可能导致农村边缘群体崛起。边缘群体崛起会助长农村不良风气,破坏农村内生秩序。

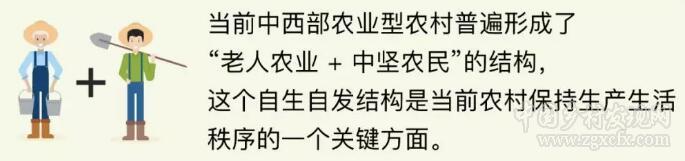

“老人农业 + 中坚农民”的自生自发结构,是当前农村保持生产生活秩序的关键

在城市化背景下,农村人财物大量流失,中国农村仍然能保持,最重要的原因有两点:

第一,虽然农村人财物在流失,农村出现了空心化和老龄化问题,国家却通过财政资源投入为农村提供了与城市均等化的基本公共服务和基础设施。从资源输送方面看,城乡基本是平衡的。

第二,虽然大量农村劳动力进城了,他们却让渡出了农村获利机会,从而在村庄产生出一个“中坚农民”群体,当前农村主要群体为缺少进城务工就业机会而留村务农的中老年人和通过增加农村获利机会而形成的“中坚农民”。一方面中老年农民都有土地,从而有在土地上获得收入与就业的机会,一方面“中坚农民”崛起填补了农村青壮年劳动力外出后留下的社会结构空缺。

当前农业政策应服务和支持“老人农业 + 中坚农民”的社会结构

2019 年 2 月 21 日中央印发的《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》指出,“小农户家庭经营将是我国农业的主要经营方式”,在当前中西部农业型农村,小农户主要有两种形态,一种是老人农业,这种老人农业大多数是以家庭代际分工为基础的,年轻人进城务工经商,老年人留村务农。第二种就是“中农”形态,主要是通过村庄自发土地流转形成的适度规模经营户。

在农村生活与土地结合起来的家庭负担比较轻的老年人——负担不重的人——成为乡村建设中最为积极的分子。老人农业不仅要解决农业问题,解决谁来种地的问题,解决粮食安全问题,而且可以成为应对未富先老时代中国农村老龄化问题的重要手段。土地是农民的基本保障,正是有了土地这个基本保障,无论是进城失败的农民工还是留村务农的中老年人,就都有了退路和保底。

“中坚农民”崛起是当前中西部农村最为重要的结构性力量。农村自发生长出来的“中农”是当前农村最值得重视的群体。中农群体因为种种原因不能或不愿进城务工经商,他们努力获得农村各种经济机会。这个群体从农村获得收入,因此最为关心农村生产生活,他们又年富力强,可以担负更多村庄治理职责,“中农”因此变成乡村治理中“中坚农民”。

中国的农业和农地不只是要解决农业问题,而且要解决农民问题。因为土地是农民最后保障,农村是农民最后退路。即使有“中坚农民”的崛起,当前农村仍然缺少维护强有力的内生秩序的能力。国家资源下乡必须要与农民组织能力的提高结合起来。乡村振兴的主体是农民,单个分散小农户是不可能真正成为乡村振兴主体,也是不可能产生村庄内生秩序能力的。2019 年中央一号文件强调制定约束性强的措施治理不良社会风气,说明在当前快速城市化背景下面,仅靠农村社会结构自身力量难以形成秩序,国家积极引导十分重要。

作者系武汉大学社会学系教授

中国乡村发现网转自:《人民论坛》2019年(有删节)

(扫一扫,更多精彩内容!)