编者按:农业农村部自2001年以来积极利用春节假期开展回乡调研活动,2019年春节期间,广大党员干部围绕领导关注、社会关切、农民关心的热点难点和“三农”发展实际问题,深入田间地头、农家炕头,从不起眼的细节里体会变迁、从鲜活的事例中总结经验,撰写了大量优秀文稿,生动反映了所在地方农村经济社会发展、治理工作和村民的生产生活变化。按部机关党委要求,现将部分优秀文稿摘编如下。

笔者今年因为工作安排借调到前台窗口工作,直到腊月三十才回到老家,由于返程车票紧张,正月初五便搭乘同村邻居的车返回北京,在家短短四天五晚的时间,却让我感触颇深,现就春节返乡的所见所闻所思所想整理如下。

一、调研村的基本概况

笔者的家乡张河口村位于鲁苏豫皖四省交界的山东省菏泽市成武县,是成武县最早一批开始种植蔬菜大棚的村庄,早些年种植蔬菜大棚效益比种植小麦、玉米、棉花的收益要高一些,这让乡亲们尝到了甜头,生活水平得到了改善。记不清是从哪年开始,每年的春节全家老小都是在大棚里劳作度过,外面寒风刺骨,棚里挥汗如雨是过年的标配。今年回家却意外打破了这个传统,听爸爸说,我们家的三亩多蔬菜大棚全拆了,大蒜种植面积也由原来的十亩降至一亩。据村主任介绍,往年村里的蔬菜大棚种植面积稳定在400多亩,大蒜的种植面积在600亩上下波动。今年蔬菜大棚的种植面积仅100亩左右,大蒜种植面积也仅200多亩,明年的种植面积还会进一步萎缩,村里的青壮年以及50-65岁左右的老年人能出去打工的都出去打工了,经济作物都改为更加省事省力的玉米小麦等作物。这是为什么呢?以下是笔者通过在村内走访得到的答案。

二、“小农”的投入有多大?

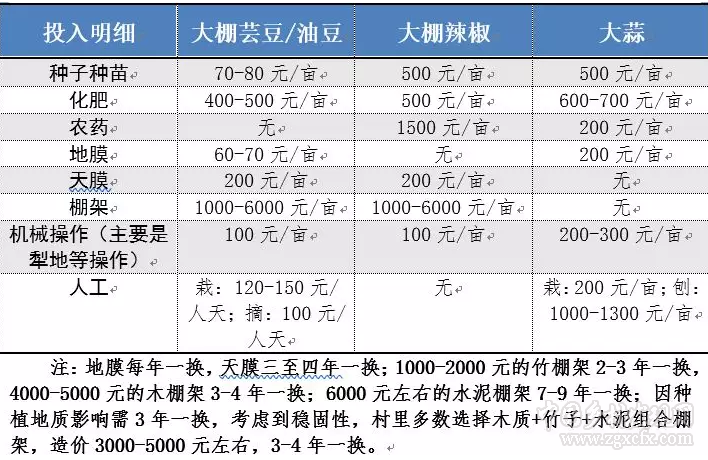

据村民们介绍,现在农业机械化程度高了,农民种地越来越省事了,但相对应的农业投入却越来越高了,农药、化肥、大棚支架、地膜、天膜(大棚的外膜)、劳动力雇用价格、机械操作价格等前期投入成本愈来愈高。根据村民的述说,笔者整理了2018年村里几种主要经济作物的前期投入的关键数据,真是“不看不知道,一看吓一跳”。

2018年主要作物亩投入关键数据表

通过上述表格可以发现,村民们在农业种植上的成本投入还是很高的,人工、大棚构架和化肥农药投入占据主要份额。

大棚芸豆/油豆每年的平均亩投入在3000-4000之间,其中化肥、棚架和人工占到了80%以上。其中人工投入具有不稳定性,种植面积较少的村民会采取“自栽自摘”的方式,种植面积在3亩以上的会选择雇人来栽种,市场价一般为120-150元/人天(视市场人手紧俏程度而定),一个人一天可以栽一亩左右。芸豆/油豆的收获期长达45天左右,高产期约20天左右,在高产期村民们怕芸豆变老无法销售会选择雇人帮忙采摘,市场价为100元/人天,5亩以下一般雇一人,5亩以上两至三人。有些种植面积在10亩以上的大户也会选择雇长工,1500-2000月/人,相比天工可以节省部分成本。芸豆/油豆收获期比较吃肥,为保证产量每摘3-4遍则要冲施一遍肥料,但比较省药,从种到收无需喷洒农药,也是这些作物中最绿色无公害的农产品。

大棚辣椒(这里主要是指菜椒)的平均亩投入在3800-4500之间,农药化肥的成本就占了50%左右,其中农药是大头。辣椒种植最大的虫害是白粉虱,屡禁不止。为了降低白粉虱对辣椒产量的影响,在辣椒开花和结果期村民们选择隔一天喷施一次农药(这里不考虑农药滥用情况)。相比于大棚芸豆/油豆,辣椒的基本没有人工成本,辣椒的栽种简单,采摘期的间隔时间长而且不怕老,所以村民们基本上是靠自己采摘。辣椒种苗的投入在500元左右,主要是视种植密度而定,种苗一般是收购商推荐,半订单式操作,由收购商提供收购辣椒的推荐品种,在收获季收购商前来收购,但没有约定价格和收购数量,存在一定风险。

大蒜的平均亩投入在3000-3500之间,与大棚作物不同的是,大蒜的重要投入集中在人工成本和化肥,这两项占比达到了60%左右。大蒜种植需要底肥、生长期还需要2-3次冲施肥进行追肥来保证蒜薹和蒜头的产量。大蒜的人工成本很高,栽蒜和刨蒜比较辛苦,干一个种植或收获季,农民的双手会干裂、双腿会浮肿酸痛难以入眠,要修养十天半月才能调整过来,所以市场人工价格一直居高不下。2018年蒜薹的收货价在0.5元/斤左右,雇人拔蒜薹的价格在0.4-0.6元/斤左右,收支基本抵消,为了不影响蒜头的生长,即便是倒贴钱老百姓也会雇人拔蒜薹。

如此算下来三种作物的平均亩投入均在3000元以上,除去化肥农药的投入可进一步压缩外,其他投入均为硬投入。村民们也知道化肥农药用太多,但“投入越多产出越多”的观念根深蒂固,也没有专业的农业技术人员进行指导,没有科学的标准可依靠,村民们只能根据化肥农药经销商的建议,以及自身的经验来判断施肥用药量。但投入这么高,农民们真正的收益又如何呢?

三、“小农”的收益又如何?

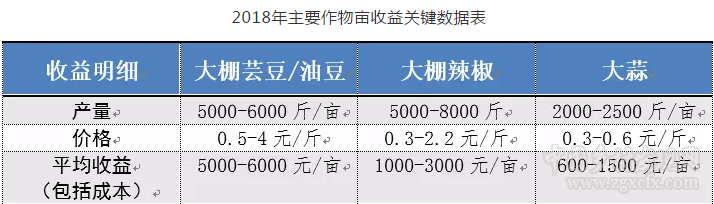

看过了投入,我们再来算算收益。为了做好对比,笔者同样是根据村民的表述整理了对应作物2018年的收益数据。

由上表可知,大棚芸豆/油豆的平均亩收益在5000-6000元左右,去处前期成本投入的平均亩净收益在2000-4000左右。芸豆的产量较高、但价格较油豆偏低,两者平均下来的收益基本相当,村民们会根据自己更擅长种哪个来选择。在芸豆/油豆刚收获的时候价格是最高的可以达到3.5-4块之间,但价格具有不稳定性,价格“一会儿一个样”。收购商通常在早晨6-9点收购,所以村民们基本上是凌晨两三点钟带着头灯去大棚里摘菜,隔天的菜不好卖。在芸豆/油豆大批量下来的时候价格一般在2元/斤上下波动,后期价格跌到0.5-1元/斤。往年价格行情好的时候收益也能达到6000-8000元/亩,2018年市场行情有所下跌,收益也有所下降。

大棚辣椒的平均亩收益在1000-3000元之间,村民们去年种辣椒的全赔了。在往年行情好的时候辣椒的平均亩收益在9000-12000之间,算是这几类中最挣钱的作物了,但2018年遇到了辣椒“寒冬”,辣椒港下来时价格在2块钱左右,但仅仅维持了两三天就开始暴跌,后期跌倒0.3元/斤还没有中间商收购,全烂在了地里,倒进了河里。

大蒜2018年遭遇了价格“滑铁卢”,平均亩收益仅有600-1500元,村民们评价大蒜是“赚一年赔三年”,从2016年6000-8000元/亩的“蒜你狠”演变为了去年600-1500元/亩的“蒜你惨”,种的越多赔的越惨。行情最好的时候大蒜的价格可以卖到3-4元/斤,行情差的时候连成本都难以收回。

总体来看,2018年对于村民们来说是比较“煎熬”的一年,几种主要作物的收益均不高,仅有大棚芸豆/油豆算是有点收益,其他两种均处于赔本的状态,在这个过程中还没有算村民们自身的劳动投入和时间成本,用老百姓的话说就是“辛辛苦苦一整年,留下的只有关节炎”。

四、“小农”出路在哪里?

通过对本村三种主要种植作物的成本和收益分析,我们就能够明白在文章开头提到的,经济作物种植面积锐减的原因。前几年村里青壮年劳动力还是很多的,现在迫于生计都选择了外出务工,留下的均是“613899”部队,“村庄空心化、农业副业化、农民老龄化”变成大势。当村民们放弃种地选择外出务工的时候,相应也会产生社会不稳定因素,如土地撂荒、留守儿童、城市管理等。若是可以保障农民的收入,很多人是不愿背井离乡去务工的。针对本文的这个现象,笔者建议从以下几方面入手,保障“小农”的基本收益。

一是完善农业保险制度。从国家层面完善小农户农业政策性保险,根据各地特色作物、主要作物推动保险产品创新,努力做到大宗作物全覆盖。目前山东省已经推出了大蒜保险政策,但保险政策在落地实施时在不同地区产生了不同程度的“畸形”,违背了真实性和自愿性要求。每家保险的本质是“风险保障”,增加农民抵御灾害或市场波动的能力,在村集体组织投保时,人为根据亲疏远近进行了限量限额,普通农户的投保额度远远低于真实种植面积,无法实现农民亏损的弥补。建议保险政策透明化,可以让农民自主选择是否保险,可依据打算的真实种植面积来购买保险,让保险真正发挥保障作用,减轻市场不稳定对小农带来的冲击。

二是优化基层农技服务体系。国家层面要重视农技推广体系“最后一公里”问题,着力解决基层尤其是县级以下农技服务体系建设,提高农技服务的覆盖面和精准度,让农民种地有人可问、有技可循,科学种地,可利用现代化的工具如微信、QQ等方式在生产前和生产中及时给予用肥用药指导,减少农药化肥的不必要投入,降低农业投入,从而真正实现“藏粮于技”,提升“小农”收入。

三是“激活”农民专业合作社。笔者在上学期间做过调查,前几年国家大力发展农民专业合作社时,山东省大部分以农业为主的行政村都有几家农民专业合作社,有些是政府支持组建,有些是农民自发组建,但真正能发挥作用的合作社少之又少。政府应该加强引导,真正发挥农民合作社其互助性经济组织的职能,利用合作社平台,降低生产资料购买价格,打造农作物品牌(如可打造纯绿色无公害的芸豆/油豆品牌),提高市场谈判权和话语权,真正实现为社员办实事,为社员谋福利。

四是建好用好“扶贫车间”。自脱贫攻坚战打响以来,菏泽就探索创新了扶贫车间这一就业扶贫模式,为村民提供了“家门口就业”的新途径,实现了村民们足不出村就可以就业。但现在扶贫车间的规模参差不齐,发挥的作用大小不一。2017年政府拨付了30万在村头与刘庄村交界处建设一个扶贫车间,组织村民们进行木制品加工,在种地之余还可以兼职工作,多了一份收入保障。但目前扶贫车间的规模较小,仅能解决五人左右的就业。建议政府进一步加强对这一“造血式”扶贫新模式的扶持力度,引导企业入驻扶贫车间,根据每个地区的特色建立扶贫车间长效运营发展机制,争取每个行政村或三五个自然村建设一个“扶贫车间”,提高利用效率,扩大扶贫车间的就业规模,实现村民、村集体、企业等多方共赢,实现“授之以渔”。

中国乡村发现网转自:农村工作通讯 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)