如今生活在大城市的人们已经很少再为食品短缺犯愁了。如果一定要犯愁,恐怕多数是关心食品安全和营养均衡问题。作为一个没有经历过饥荒,甚至从来没有经历过食品供应紧张的人,我原本对饥荒也没有特别留心,更没有做研究的兴趣。

虽然一直听父母们说起那段曾经不堪回首的岁月,但毕竟时过境迁,而且至今官方还对那段历史的真相讳莫如深,所以长久以来我只是听说从来没有真正接触那部分研究。一次很偶然的机会读到了范子英教授的论文,开始对饥荒问题感兴趣。

说来也很巧,在我走上研究道路的过程中有两位老师起了很大作用,而且他们有很多相似之处。另外老师一位就是是陈硕教授,他曾经在《世界经济》上发表了《1959-1961年中国大饥荒回顾与启示》,对2011年前的文献做了很好的总结。关于两位前辈(就年龄而言,他们只比我大一两岁。就入行的时间和学术成就,就该算前辈了)的具体研究下文还会提及,先说说他们的相似。简要说:颜值高、学术高、职称高。在我们这个行业,发论文是个硬指标,但颜值一般很少提,因为也没法儿提,大多数人的相貌很普通。范和陈两位老师都非常年轻,年少成名且雄姿英发,属于绝少数的实力派+偶像派。

好了,转入正题。范教授曾经发表过多篇关于饥荒的论文,见于《经济研究》和《经济学(季刊)》这两本中文顶级经济学刊物。原来我一直认为饥荒问题属于学术禁区,不太可能公开谈论。但范教授的研究表明,在一定范围内,这个问题是可以讨论的。

随后,我开始翻阅英文期刊的研究,发现早在2000年,Economic Journal上就发表过林毅夫和杨涛的论文《Food Availability, Entitlements and the Chinese Famine of 1959-61》。到了2003年林毅夫和龚启圣在EDCC撰文讨论大饥荒成因,那篇论文题为《The Causes of China's Great Forward Leap Famine, 1959-1961》。

学术圈很小,龚启圣教授是研究经济史和发展经济学的大家,他后来与陈硕老师有一篇合作发表在政治学的权威刊物American Political Science Review上,题名为《The Tragedy of the Nomenklatura: Career Incentives and Political Radicalism during China's Great Leap Famine》。

在参阅了一部分文献之后,我发现经济学(或者相邻专业)对饥荒的研究主要考察饥荒的成因或者澄清一部分历史的情况。但随着更加深入研读文献,我从劳动和健康经济学的分支中看到了关于饥荒长期影响的论文。这一部分研究,与我昨天所讨论的母婴关系、代际传递等主题是紧密相关的。

在简单铺垫之后,我想谈谈自己学习研究的体会,并试图回答为什么经济学家要研究饥荒。这其中最少有三个理由,前两个略微超出我的知识范畴,我会讲的简略些,第三个理由我会展开。

第一,饥荒作为经济史的重要部分历来争议很大,通过新的数据和方法来确定一部分历史事实是经济学家研究饥荒的很大动力。最近经济学权威期刊Review of Economic Studies最近接受了Xin Meng, Nancy Qian, and Pierre Yared的《The Institutional Causes of China's Great Famine, 1959–1961》。这篇论文从2009年开始有多个公开版本,如果没有记错2013年还有一个改进版。尽管这篇论文主要讨论饥荒的制度成因,但其中的气候数据也很重要。它从科学的角度证明天气究竟对减产有多大影响。

第二,饥荒的成因和防范。在机制层面,比如马蒂亚森所提出的食物获取权问题,比如过度征购粮食,比如公社大食堂的建立,比如龚启圣和陈硕老师讨论的各地政治激进政策执行不一问题,比如RES最近接受的论文所讨论的更广义的制度原因,等等。很多研究都在关注饥荒形成的原因。至于他们的最终目的是否为了防范类似的悲剧在其他国家重演,或者防止其他类型的分配不公或者决策失效在中国再次出现,我们不得而知。但客观上,理解和总结饥荒的成因的确可以帮助我们更好地认识特殊背景下的特殊历史事件,从而吸取教训为未来的公共政策制定和应对突发灾害提供必要的经验和借鉴。

上面这两点,应该由范教授和陈教授两位专家来谈,或许未来《政见》平台应该邀请他们写个专辑。

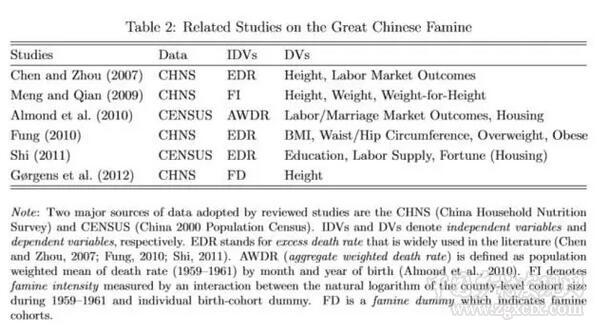

第三,饥荒尽管是人们痛苦的记忆,但从劳动经济学和健康经济学的角度却提供了难得的自然试验机会。正是基于这一点,有一些学者开始研究饥荒的长期影响。下面的表格是我自己总结的部分研究,截至到2012年——因为我的论文写于2013年,后来一直处于投稿和等待中,没有更新文献。不过我估计自己的论文短期内是无法见刊了,所以把其中文献总结部分分享一下。

第一列是文献,后面我会把文献索引附上。第二列是数据来源,CHNS是中国家庭健康调查,Census是人口普查的微观数据。IDVs是自变量,DVs是应变量。其他的内容在脚注里都有解释。目前的文献主要是依据饥荒的外生性来考证突然的健康冲击对当代和后代的健康、教育、劳动力市场表现和财富等的影响。其中最著名的应该是陈玉宇和周黎安的JHE。上面列出的文献包括了不少尚未发表的论文,大部分研究的思路很近似,没有特别好的、无懈可击的识别策略。

尽管饥荒是外生冲击,但在识别影响的时候有几个重大难点。正是因为这些难点的存在,我才会花很多时间学习并从事饥荒——这个看起来与我并没有直接联系的研究。

首先,绝大部分的实证研究都是基于CHNS和Census数据。这些数据难以提供已死亡的饥荒亲历者们的信息。换言之,样本中的人群全部是幸存者,他们是“选择”的结果。这个“选择”既有自然选择的意味,也有制度和人为选择的可能。比如说灾荒时期的逃难和之后的正常人口迁移,比如说制度性的选择保全某个群体而牺牲其他群体。所以,在劳动或者健康经济学领域的饥荒研究第一个无法回避的问题就是“选择性偏误”(Selection Bias)。这种偏误的存在使得饥荒外生性冲击的基本假设屡屡受到挑战。

其次,饥荒对幸存者的影响是“正负作用混合”。我们既可以认为饥饿可能会恶化幸存者的健康,比如营养不良导致身高偏低。也可以认为饥荒的幸存者在恶劣环境下存活下来,比死去的同伴更加强壮更能适应极限环境。所以,我们观测的饥荒影响是一个综合了“正负”两个方向作用的值,真正的负作用有多大,很难估测。

再次,饥荒对于不同人群的影响很复杂。就昨天我们提到的Fetal Origins的假说,胎儿在母体内经历饥饿,出生后体重会偏高。但实际上,一部分胎儿根本没有机会见到外面的世界,一部分因为营养不良体重实际是较低的。最要紧的是,50和60后的出身体重多是靠调研回忆的数据,其准确性也有疑问。这些问题也都可以归于“选择性偏误”和“正负作用混合”两点。一个个体,在胎儿期、婴儿期、童年期和青春期经历饥荒,受到的影响不一样。当然,现在的研究会根据出生年龄来推算影响的区间,也会控制cohort effect,从某种程度上降低了这个问题的严重性。但我还是把这一条当作难点提出来。

最后,饥荒的死亡数据在较低的行政单位上很匮乏。大部分研究沿用Lin and Yang (2000) EJ论文的办法来计算“超额死亡率”,而这个计算是基于省级死亡率的。暂且不讨论人口普查推算的省级死亡率是否一定是准确,就实证而言,我们需要县级死亡率。特别是在匹配如今微观数据库的时候,县级死亡率弥足珍贵。可是,我们没有权威的县级死亡率数据,这不仅是难点,而且可能是禁区。

中国乡村发现网转自:经济观察报

(扫一扫,更多精彩内容!)