——读《文化、权力与国家》有感

党的十九大报告明确指出,农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。没有农业农村的现代化,就没有国家的现代化。实施乡村振兴战略,是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的必然要求。国家治理体系与治理能力现代化作为国家现代化发展的重要标志,也是现代国家的应有属性,而“民主化、法治化、文明化、科学化”作为重要的衡量标准同样是乡村治理现代化的价值追求所在。乡村振兴战略的提出是治理现代化与乡村社会结合的时代要求,同时也是对乡村治理当前面临现实困境的积极回应。积极回应乡村治理中遇到的问题,也得认清在传统中国社会中乡村治理中的非正式组织与国家政权组织的关系问题。

中国乡村社会历来是一个典型的“熟人社会”,正如费孝通先生在《乡土中国》中所说“从基层上看去,中国社会是乡土性的”。中国农村社会是依土而生的,中国社会生活的方方面面要受到土地的影响,在一个村之内,人们时常需要合作、需要共同应对困难,彼此在熟悉,又形成了熟人社会,在熟人社会中,法律是无从发生的,人们的交往,从最基本的熟悉到最终的信任。也就是说中国乡村社会深受人情、礼法、乡规民约等乡土因素的影响。村民自治的发展使得制度间的“权威耦合”得以实现,最终在乡村社会中形成国家与社会的良性互动。由此体现出以宗族制度权威、宗族制度权威等代表的非正式制度权威在乡村治理中的作用,这些制度一方面代表组织中村民以及该组织的利益,一方面又是国家政权的执行者,这些组织在在乡村治理中扮演着黏合剂的角色,以有效稳定社会秩序。

根据传统的历史发展脉络,我国国家力量的建构有着向乡社会渗透权力触角的因子,借助对基层乡村的严控,以保证对乡村治理的主动权以及社会资源的提取,这就是国家强制力的体现。国家和乡村社会之间的关系呈现出“国家在上、相对分离”的格局,在这种格局下,国家强制力掌握着主动权。但与此同时,中国乡村长久以来在利益争取上和资源自卫上也探索出了特有的表达途径,形成了独特的自我保护力。这种自我保护力是以乡村文化网络中非正式组织的保护力,以保护自身生存利益而非攻击为目的。由此展现出的国家与社会同时在场的动态博弈实质上是正式制度与非正式制度之间所达成的均衡。

乡村治理主体中非正式组织的保护力与国家强制力的博弈,是权力之间博弈的表现。乡村治理的有效性依赖于国家权力的深入形式与程度,同时也依赖于乡村社会中大量的非正式组织。在乡村振兴背景下,国家政权依托村一级组织,对广大乡村基层社会,具有相当强的渗透能力和控制能力,这组控制力是“自上而下”的,由此形成的权力结构以及治理体系抑制了基层社会的自治空间以及自主性的生成,基层社会的活力难以有效释放。当前乡村治理存在制度权威不强、制度效率较低、制度失灵频繁。由此,探讨非正式组织的权威与正式制度权威之间的调和,对于实现乡村“治理有效”进而推动乡村振兴战略实施具有重要作用。

一、乡村治理主体中的保护力

在乡村治理主体中,每一个主体在不同时期和不同的乡村的作用是不一样的,但他们都扮演者保护人的角色,这些保护人是国家强制力与村民主体的一个中介,这些保护人在乡村治理中扮演着什么样的作用,杜赞奇在《文化、权力与国家》一书中提出“权力的文化网络”这一概念,解释保护人的作用,他认为,“现代化进程中,国家的政权建设往往伴随着国家对乡村社会的控制和汲取能力的增强”。各种象征符号、思想观念等都具有政治性和权威性,并借助各种宗教、宗族组织和庇护、雇佣关系等网络对底层农民施展权力,这种“权力的文化网络”是地方士绅进行有效治理的合法性基础。也就是说,权力的各种因素或关系存在于宗教、政治经济、宗族甚至亲朋等社会生活的各个领域、关系之中。在本书中,杜赞奇考察了乡村社会生活中权力关系的各个方面,进而揭示了这些权力关系,如宗教、宗族组织或庇护制对乡村公共权力的影响。这一公共权力包括规定村民的权力和义务,决定乡村公共资源的分配和利用,通过考察小到一家一户,大到数个村庄之间的组织与联系,分析乡村权力关系,这些权力背后的领导人都在扮演着保护人的角色。

经纪统治是国家强制力与乡村社会的中介,同时经纪也是在交易中起不可或缺作用的中介人。杜赞奇在《文化、权力与国家》一书中把晚清国家与乡村社会的关系看成是一种经纪关系,国家利用“赢利型经纪”和“保护型经纪”来实现其主要的统治职能。营利型经纪,他们的权威来源于政府的支持,担当为政府征收赋税的代理人,从中贪污中饱已获其利,他们活跃在国家政权和农民大众之间,因此更加倾向于维护国家的利益。另一种是保护型经纪,他们的权威来源于自身的威望和地位,能得到农民大众的信任和拥护,因此这样的代理人更多代理的就是乡村人民的利益。从两种经纪的特征可以看出,因为保护型经纪代表地方利益,无法解决偷税漏税的问题,这不仅是因为他们参与其中,而是实际土地占有情况是乡村社会共守的一个秘密,所以得不到国家的完全信任。此外,尽管这种体制可以保护社区利益,但当它征收捐税时,也难免营利型经纪从中以公谋私,这就导致经纪统治更加倾向于营利型经纪。因此,在两种经纪中,保护性经纪更能代表乡村人民的利益,充当国家强制力与乡村社会的中介。

宗族的领导人是国家强制力与乡村社会的中介,宗族在文化网络中有着重要的作用,杜赞奇在《文化、权力与国家》一书中将宗族分为三种类型:一是单一宗族占统治地位的村庄,宗族内部分门较细,门户观念较强,门户利益高于整个宗族的团体。二是势力相当的多宗族村庄,各宗教之间既有合作又有竞争,促进同族更为团结,一致对外。三是多宗族村庄,但是其一宗族势力较其他各族为强,这可能导致大宗族控制小宗族,或者众多小宗族联合起来与大宗族抗衡。由三种宗族构成两种两种理想的乡村社会,一种是宗族组织与乡村政治紧密相连的乡村,宗族的领导人在乡村社会中具有话语权。另一种是对全村的宗教性活动非常重视的村庄,这样的村庄的领导人要带有强烈的宗教色彩才能具有话语权。因此,宗族势力的领导人一方面要代表宗族所有人共同的利益,又要和国家公权力进行抗衡,成为国家强制力和乡村社会的中间人。

宗教的领袖国家强制力与乡村社会的中介,宗教在文化网络中有着重要的作用,其中,宗教的等级制度、联系网络、信仰、教义及仪式是构成权力的文化网络的重要因素,杜赞奇在《文化、权力与国家》一书中将宗教分为四种类型:一是宗教组织规模小、采取自愿参加的原则、没有全村规模的宗教仪式和活动的村中志愿组织。二是自愿参加,宗教活动规模可以超过村届的组织。三是宗教的组织规模与村届相符,以村庙为中心的宗教组织。四是宗教的组织可以超过村届,但本村全体村民参加的宗教组织。自愿参加的宗教组织形成一些小的集团,这些小的集团在乡村社会权力结构中有一点点话语权。村中有庙宇的宗教组织,可能与村庄其他组织有一定的抗衡,在乡村社会权力结构中有一定的话语权。在宗教组织中,乡村精英通过参与修建或者修葺关帝庙宇,使得修葺庙宇的关帝成为国家、皇朝和正统的象征。同时,有一些乡村领袖力图使自己与儒家文化保持一致,在一定程度上使得他们与劳动大众区别开来,其差异表现在普遍村民与乡村精英队关帝信仰不同。因此,宗教的领袖通过修葺庙宇或者与儒家文化保持一致来保持自己在乡村社会权力结构中的地位,获得话语权。

乡村的领袖也是国家强制力与乡村社会的中介,乡村的领袖在文化网络中有着重要的作用,乡村的领袖一方面加强与上层官员的联系,另一方面又为村中被保护人提供多种服务。同时,这种保护与被保护的关系又加强了乡村领袖在宗教、宗族、以及乡村社会权力中的领导地位。因此,乡村的领袖可以通过给乡村其他村民提供服务,来获得话语权。

中国传统社会是基于以人为中心的血缘、地缘、乡缘等为基础的关系式的网络,在这样的社会中,乡村权力的网络由经纪统治、宗族的领导人、宗教的领袖、乡村的领袖都是权力结构中的重要组成部分,在不同的时期以及不同的乡村,他们的力量的大小也不一样,在有的村可能是这种力量占主导地位,在其他村可能是另一种力量占主导地位。在这一时期可能是之一力量占主导地位,在其他的时期也可能是其他力量占主导地位。文化权力网络的各种力量表现出此消彼长的状态,但他们都是村民的保护人,一定程度上代表村民或者本集团内部的利益。

二、国家强制力与国家政权内卷化

强制力是一切权力的最原始、最直接的来源。国家政权和其他非正式的组织最大的区别就是国家政权具有强制力,并且这组强制力具有合法的地位。国家强制力是国家政权的重要组成部分,为行政领导权力的行使提高最后的支持。在传统的中国社会中,国家强制力表现为对乡村增收赋税具有强制力以及对乡村社会中的各种活动具有控制力。

随着国家强制力对乡村社会的深入,乡村社会中的各种非正式组织,如宗族、宗族、水会等,为了反抗国家权力的深入,这些非正式组织就制定相应的规则,应对国家权力的深入,保护本组织的利益。这是国家政权就不断的扩大自己的机构,导致国家政权机构扩大。杜赞奇在《文化、权力与国家》一书中将用“国家政权的内卷化”来说明20世纪前半期中国国家政权的扩张及其现代化过程。但在国家政权内卷化的过程中,政权的正式机构与非正式机构同步增长。尽管正式的国家政权可以依靠非正式的机构来推行自己的政策,但国家政权无法控制这些机构。在国家政权内卷化的过程中,乡村社会中的非正式组织成为一支不可以控制的力量。

在中国传统社会中,国家政权不断内卷化,不断加强自己的控制力,其目的是推行自己的政策以及征收赋税,但中国乡村社会中,非正式组织越来越多,使得成为推行国家强制力的阻碍。

三、乡村治理主体的保护力与国家强制力的博弈![]()

乡村治理主体中的宗族、宗教以及其他组织的领袖一方面在保护自己的利益,一方面又受国家政权的控制,形成了一种乡村治理主体的保护力与国家强制力的博弈状态。

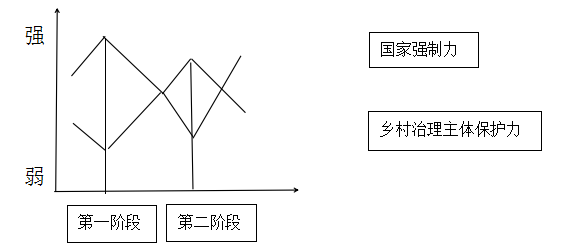

如图所示,乡村治理主体保护力和国家强制力是一个动态平衡的过程,在第一阶段,国家强制力达到某个顶峰,国家政权对乡村社会的控制力得到最大,对乡村社会资源控制也得到了加强,而乡村治理主体要保护自己的利益,使得国家政权不断的扩大自己的机构,由此产生了“国家权力的内卷化”,这是乡村治理主体随着国家机构的扩大,乡村治理主体的保护力得以消退。进入20世纪之后,国家通过基层行政职员官僚下沉以及某些政府职能的转移,试图重新整合乡村权力体系,建立政权的合法性权威。在这一过程中,乡村治理主体的保护力被打压,原有的秩序遭到破坏,传统的乡村领袖处境尴尬,受到国家政权强制力的压制。中国共产党的“政权下乡”则是国家强制力在此阶段取得成功的正面例子。徐勇指出,通过土地改革,共产党的政权组织第一次真正地下沉到乡村,并且摧毁了非正式权力网络的根基。农民合作化运动是国家强制力下沉的表现,农民合作化运动之后的人民公社体制使农民社会前所未有地国家化了,人民公社在农村建构起了功能性的权力网络,使农民感受到国家的“在场”,离散的乡土社会被高度整合到国家政权体系中来。

在第二阶段,触底反弹之后,乡村治理主体的自我保护力量增强,在某些条件下甚至可能会转化成暴力反抗。国家政权强制力,如收税使得乡村村民难以维持生产,这时基于农民生存与生活的需要,乡村治理主体以及乡村中的村民就会反抗,具有明显的自我保护功能。20世纪20年代中期我国某些地方出现的红枪会等地方武装组织,在防匪盗、抗捐税、反恶霸、抗官兵等方面起到不可或缺的作用,忠实代表着农民群体的利益,形成一种底层农民的自我保护力量,深得农民的欢迎。红枪会也受到南陈北李的格外关注,他们认为农民自身固有的“落后因素”使其缺乏有效的组织领导,但对于农民自我保护的独立意识给子高度肯定,中国的底层农民正在形成某种抗争势力。

历史发展的轨迹告诉我们,乡村治理主体的保护力和国家强制力之间的博弈并非是“非你即我”这样一种简单的零和博弈的关系,相反,如果巧妙利用乡村治理主体的保护力,则极有可能在博弈过程中取得双赢的结果。