当人类社会进入现代文明泱泱大河主流的时候,古老文明的潮汐正在最后一抹夕阳的余晖下渐次隐退,或者消失。作为从70年代走过来的一个乡下人,单是在陕北这片土地上,我目睹了太多变革中一些古老文明随着最后一丝火苗短暂的闪烁后,便化作一片片随风飘逝的灰烬的过程。

我是个恋旧的人。每当我看到某一类庄稼从陕北这片土地上消失的时候,我的内心就会有一种莫名的忧伤和温暖的不舍,就像面对自家一只走失的小羊羔,让人隐忍的忧伤里浸满了温情的希望。但是,我们却只能作为一个旁观者,眼看着河水渐渐上涨,然后将一片片的土地淹没,将一个个的村庄淹没。之后,潮汐褪去,我们却再也无法在故园的淤泥里找到当初的格局和延续了上千年的传统文明的根脉。我们像一个个无家可归的人,不只是失去了故乡,连同故乡的残迹都被整装后的假象覆盖了。

不是我要背离故乡

而是我的故乡已经遭遇沦陷

不是我要背离家园

只是在我一次次的寻找里

再也没有一缕缭绕的炊烟

作为我靠岸的灯标

梭罗说:“文明改变了房屋,却没有同时改善住在房屋中的人。”现代文明无疑在人类的物质生活方面做出了巨大的贡献,但是,我们不得回避的一个问题是,房子越建越大越好了,人们的精神却无处安放了。

有人说:“把幸福完全寄托在财富上,是人类无数错觉中最大的错觉。”“幸福不是时代、国度、地区或阶层的专有物,幸福也不为财富所左右。宫殿里有叹息,茅屋中有歌声。人类在寻找幸福的终极目的的驱动下,创造出愈来愈广的器具帮助自己,机器解放了人类的体力,电脑解放了人类的脑力。但没有任何一个时代像现在这样,人类的生活如此紧张和匆忙。在高度体现人类物质文明的欧洲边缘,有一座马德里群岛,那里人们“日出而作,日入而息“,没有汽车和加工厂,没有竞争和效率,劳动的人们面带微笑,在太阳下唱着舒缓悠长的歌谣。当工业社会的游客慕名而至,他们紧张的心弦倍感松弛,躁动的情绪复归宁静。人类的心灵向往什么呢?这向往如同梭罗所比喻:好像水边的杨柳,一定朝着有水的方向伸展它的根。”

如今,我不惜驱车几百公里来到这个偏僻的地方参与这种民间的活动,是不是也如一棵杨柳,朝着有水的方向伸展自己的根。

留住在这个小村的几天时间里,我每天和悠闲而又纯朴的老乡一样,时而无所事事的坐在一堆赶会的人群里,或倾听、或畅叙、或保持沉默;有时就那样呆呆的靠着被阳光温热的土墙,什么也不说,什么也不想,就看着眼前纷繁热闹的情景,让自己如一块安静的石头。

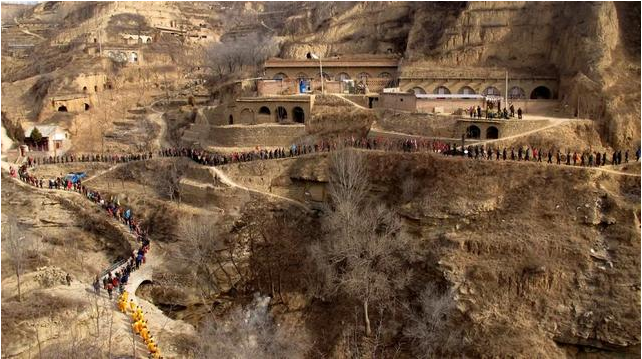

有时候,我也会起个大早,跟着几百人参加祭司活动的队伍翻山越岭,走过这个村,再穿过那个村。

队伍的最前面,走着乐队。一路上唢呐嘹亮,鼓乐欢快。随后跟着手捧神祗的老乡和法器的道士,最后跟着几百个手持各种小旗的大人和小孩们。这是一支形同护驾的队伍,浩浩荡荡的穿行在黄土高坡的腹地之间,一路撒播着上天的福音。这是打醮过程中最为辛苦的一个仪式,但是,我却深感温暖。这支长长的队伍要走过周围好多个村庄,一天下来要步行几十公里的路程,这意味着,经过这支人和神的队伍的绕行,周围的这些村庄都被圈在了上苍护佑的范围之内。可见,一个村庄举行这样的祭司活动,并不只是为了一个村落的安宁。人们虔诚的祈祷、美好的希望着国泰民安,五谷丰登,生灵安宁。

起码,人们希望通过这种种虔诚的祭司和祈祷,能让上天对一方百姓的生存给予守护。

多么朴实的愿望。又是多么无私的愿望!

我不想在这样一个充满美好愿望的过程里去探讨有关信仰和宗教的问题。我只愿这样静静的走在被霜花装饰着的大地的山梁上,感知人与天地和谐的融合。

奥地利诗人里尔克说:“灵魂失去了庙宇,雨水就会滴在心上。”

如今,还有多少人的灵魂能安于一座庙宇呢?

让我感到欣慰的是,就在这些贫瘠的大山深处,我的乡民们正在将一座流动的庙宇从一个村庄搬到另一个村庄。他们已经搬了多少年,我不清楚。我清楚的是,这种打醮祈福的活动是由周围四十八个村庄轮流举办的。如此,既能减轻老百姓举办活动的经济负担,又能让这座移动的佛堂眷顾每一个村庄,以庙宇般的庄重,在每一个轮流的村庄寄托着一方乡民对天地的敬畏。

因为敬畏,或者也因为恐惧,使得“善有善报,恶有恶报”的传统观念,相伴传统的美德成为维系乡村淳朴民风的一道美丽的符咒。

约翰.巴勒斯说:“与上帝交流是与我们自己的心交流,与我们最好的自我交流。”

那么,我相信,当这些生活简朴的老百姓跪地与佛交流的时候,一定也是与那个最好的自我在交流。即便他们不善言谈,语言也并美好,但是,这不会妨碍他们把最善良以及最崇高的自己的一面,展示于神的面前。之后,也会展示与人的面前,生活的面前。

或许正是如此,一代代的农民才创造了古老的、充满温情的乡村文明吧!

于我而言,这个安静的小村落,和正在这个小村落中发生的一切,就如同一首不老的民谣。我聆听着这美妙的声音,望着天空纯净的蓝,让我疲乏的精神稍得恢复,也让顾此失彼在城市里生活的烦躁的自己,有余暇发现自己的过失。就像在佛堂面前忏悔一样,让我反思如何去重新安置心灵上的天枰,使我重新找回生命和生活的平衡。

几天的时间里,我自由自在的在一种喧嚣的安静中、像一只羊把自己放牧在民间的这块草地上。我静静的看着眼前走过的那些人,无论男女老少,都质朴的像一颗颗红枣。她们的笑容灿烂而真实,仿佛经过了阳光一番精心的滋润,才让人觉得那样的温暖、美丽、充满愉悦的感染力。

在这个没有手机信号的地方,我重新感受到着一种人和人面对面交流时语言所散发出的那种温度。我看到两位老人手拉手站在人群中亲切的交谈着。牵在一起的两只手,显满岁月磨砺的沧桑,另外两只手分别拄着两根木质的拐杖。但是,从她们慈祥平静的神情中,你似乎都能感受到,那一刻,流淌着怎样两股温柔的语言的溪流,并缓缓的,滋润她们彼此沧桑的生命的大地。

我站在不远处,静静的,被这温情的一幕长久的陶醉着。虽然我听不到她们在说一些什么,但是,我依然像是在聆听着一首温婉而动人的民谣。

我在这样的民谣里陶醉,仿佛也在这样的民谣里给自己找到了一处灵魂的庙宇。

房子作于2015年1月30日星期五

中国乡村发现网转自:头条号 微安塞

(扫一扫,更多精彩内容!)