原标题:震惊!悲愤!这个县下发“红头文件”,原来竟然因为它!

俗话说,百善孝为先。子女不孝,法理不容。这个道理大家都懂,但有些人对待父母的不孝,着实令人汗颜,有的地方甚至出现把父亲的肋骨打断的怪象。听到这,您也许已暴跳如雷。

您愤怒的同时,一个疑问可能会浮现在脑际:谁在蚕食中国的传统孝道文化?关于这个话题,小编思虑再三,还是决定从重庆市巫溪印发的一份“红头文件”说起吧。

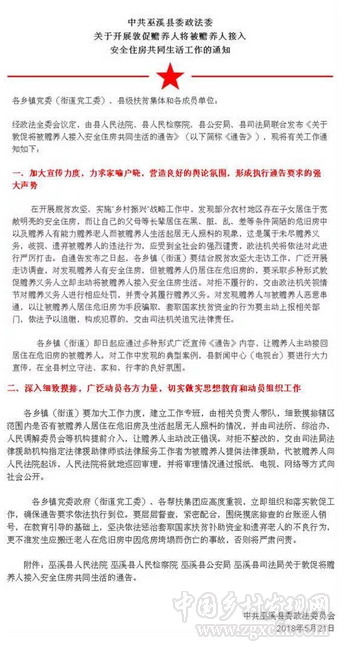

5月22日,重庆市巫溪县政法委正式发布一份《关于敦促将被赡养人接入安全住房共同生活的通告》的红头文件。惊呆了吧,政法部门怎么还管起了“家务事”!

是的,你没看错,政府喊你回家孝敬爸妈!

看清楚了,“好房先给爹娘住”,这次不是闹着玩的,必须抓紧了,时间只有两个月!

有好房子为啥不给父母住?红头文件又为何要为尽孝撑腰?这背后必然有故事。

果不其然,巫溪县在深入推进脱贫攻坚的过程中发现了一个怪象——部分农村子女居住在宽敞明亮的安全住房里,而让自己的父母长期居住在黑、脏、乱、差等条件简陋的危旧房中,甚至还有一些子女有赡养能力,但老人生病后生活起居却无人照料。怎么会这样!!!不是“谁言寸草心,报得三春晖”么!

端庄限制了你的想象力,背后竟然还有隐情。扶贫干部们调查发现,有的非贫困户将老人作为争夺贫困“帽子”的“筹码”,为了变成虚假贫困户,不惜与父母分户!有的村民将爹妈“甩锅”给政府,你们是共产党,爹妈你们不养难道要靠我们自己养?!哎,这道理好像很没道理!

这俗话说,精准识别扶贫对象是扶贫脱贫的“第一粒扣子”。第一粒扣子没扣好,衬衣哪能穿得正。这么多冒充的“假”贫困户,人民的纳税钱,国家的扶贫利好,岂不成了他们损公肥私的好机会了。

成了!啥都别说了!这事别说道德看不下去了,法律也看不下去了!

必须拿出法律杀手锏。这“劝孝”的苦口婆心你们不听,这法律你们可得遵守吧。要知道,赡养老人可是每个成年子女应尽的法律义务!

行家一出手,就知道有没有。这通告一出,这些不孝敬爹妈的子女们坐不住了,挨了处罚可就难堪了。还是赶紧该干嘛干嘛吧!

这说到最后啊,还是得给巫溪政法委点个赞!这“红头文件”,有理有据,措辞简洁有力,实在是不可多得的地方规范性文件样本。行了,小编这啰里啰嗦的嘴也该打住了,还是走进一线记者的调查报道,去了解整个事情的前因后果吧!

一份“红头文件”引发的孝道思考

——重庆市巫溪县从住所入手依法整治子女不孝行为

“好饭先尽爹娘用,好衣先尽爹娘穿。穷苦莫教爹娘受,忧愁莫教爹娘耽……”这篇《劝报亲恩》群众耳熟能详。但是,在现实中,有些地方的部分子女做得并非令人满意。

“在脱贫攻坚排查走访的时候,我们发现不少老人还居住在危旧房里,而他们的子女已经搬进新房和楼房。县委对这种现象高度重视,并且责成县政法委要认真调查,敦促有赡养义务的子女将住在危旧房里的老人迅速接到安全的场所居住。”重庆市巫溪县委书记唐德祥说。

按照县委的要求,巫溪县委常委、政法委书记华祖军亲自带队多次走访调研,最终达成共识:5月22日,巫溪县政法委正式发布一份《关于敦促将被赡养人接入安全住房共同生活的通告》的红头文件。文件要求,赡养义务人有安全住房,但被赡养人仍居住在危旧房的,赡养义务人须在两个月时间内主动将其接入安全住房生活,并尊重被赡养人的生活习惯,处理好家庭成员关系,确保老人住得安稳、生活舒心。一场“好屋先尽爹娘住”的限期整改行动由此拉开了序幕。

文件一经发出,许多网民拍手叫好,“不尽赡养老人法定义务的成年人的确应该受到谴责。”“为巫溪县政法委点赞,这是加强乡风文明建设的有力举措!”……政法部门缘何管起“家务事”?带着疑问,记者探访了巫溪县红头文件背后的故事。

“好屋不给父母住”

原因为何

“一达标、两不愁、三保障”是综合衡量贫困群众是否真正稳定脱贫的重要参考指标,其中“住房安全有保障”更是重中之重。因此,各地党委政府纷纷将危旧房改造作为打赢脱贫攻坚战、保障民生的重要工程来抓,着力改善贫困家庭居住环境,让贫困群众住有所居,居有所安。

巫溪县也不例外。由于地处山区,特殊的地理形态决定了巫溪危旧房存量大、改造任务重。据了解,2017年巫溪全县共完成危旧房改造2720户,其中,D级危房改造2007户、C级危房改造713户,有效解决了全县相当一部分贫困人口的家庭住房安全保障问题。

然而,在推进该项工作中,很多扶贫干部发现部分农村子女居住在宽敞明亮的安全住房里,而让自己的父母长期居住在黑、脏、乱、差等条件简陋的危旧房中,甚至还有一些子女有赡养能力,但老人生病后生活起居却无人照料……通过调查走访,了解到的原因让扶贫干部们深感痛心。

“在徐家镇,有一个农村党员,家里住着三层的房子,却让自己七八十岁的父母住在旁边的一个偏屋里,并申报老人为贫困户,领取危房改造的资金。平日里在生活中对老人也是不管不顾,甚至老人多开了会灯都觉得老人用电多了。”巫溪县政法委办公室主任白晶向记者介绍道。

调查发现,有的村民将赡养老人的义务直接“甩锅”给政府,拒不履行赡养义务;有的非贫困户将老人作为争夺贫困“帽子”的“筹码”,大打感情牌,争戴贫困帽;更有村民通过分户等方式,让老人变为虚假贫困户,争取扶贫政策的利好。

宁厂镇某村民陶某只有一个女儿,女儿和女婿从来不对其进行赡养,导致陶某生活十分贫困,村里多次做工作进行调解未果。因为女儿不履行赡养义务,没有办法,村里只能将老人纳入贫困户。据了解,该镇已有两起不赡养老人以及让老人住在危旧房的现象,甚至还有儿子将老人肋骨打断的怪象发生。

让老人居有所安

谁的责任?

面对上述情形,帮还是不帮?扶还是不扶?扶贫干部面临两难的境地。“帮扶这些老人,不符合法律的规定,赡养义务人还住在宽敞明亮的住房中,完全有能力改善父母的居住条件;不帮扶,又影响脱贫的验收工作,毕竟老人当前确实居住在危旧房子中。”白晶说。

“‘精准识别扶贫对象’是精准扶贫精准脱贫的‘第一粒扣子 ’。对子女无赡养能力的老人住危旧房的,一定要本着实事求是的原则,按程序将老人纳入贫困户管理,并进行危旧房改造;对子女有赡养能力的老人住危旧房的,一定要弘扬‘养老敬老孝老’的传统美德,决不能助长歪风邪气,将其纳入贫困户管理,把摊子撂给政府和帮扶干部。”巫溪县扶贫办副主任崔道全说。

扶贫工作中也确实遇到这样的情况,一些年纪大的群众,想着自己年老力衰,已经不能给家里做贡献,怕连累子女;或者因为对老房子有着难以割舍的情结,故土难迁。为此,他们选择独自居住在原有的危旧房子中。“对于这种情况,子女也要采取积极的措施保证父母的居住安全。”白晶解释道。

双阳乡扶贫办主任唐大荣做过三届村支部书记,对于这个文件,他打心眼里叫好。他所在的乡,1/4的贫困户为老年人,其中很大一部分住在危旧房中。“帮助他们建新房子,资金成本高;规划产业脱贫,这些人又没有劳动能力;让他们去找子女,子女说养老要靠共产党。村里和乡上为如何让这批老年人脱贫绞尽了脑汁,想不到办法。这个政策为乡里脱贫销号指明了很好的方向。”唐大荣说。

北京大学法学院教授王成向记者介绍,按照《老年人权益保护法》《治安管理处罚法》等法律的规定,赡养老人是每个成年子女应尽的法律义务。赡养人应当妥善安排被赡养人的住房,为被赡养人提供安全舒适的居住场所并购置基本的生活用品,以满足被赡养人基本生活所需。

依法治孝

依的是什么法?

“巫溪政法委的做法是值得肯定的。”王成表示,“文件反映出了我们扶贫干部直面问题,主动作为,敢于担当的工作作风,切实为老百姓做件实事、做件好事。此外,这个文件援引了《婚姻法》《治安管理处罚法》等上位法的规定,是在法律的框架下做出的规范性文件,是依法行政、依法办事的体现。”

华祖军说:“赡养老人,是道德和法律的双重要求。违反了道德,会受到公众的谴责,而违反了法律,要承担法律上的不利后果。”

据了解,根据《治安管理处罚法》第四十五条规定,虐待、遗弃家庭成员,由公安机关对违法嫌疑人处五日以下拘留或者警告。子女有安全舒适的住房却让老年人居住在危旧房中的行为,要视个案情况判别是否有虐待、遗弃的嫌疑。

乡风文明是乡村振兴的重要内容和有力保障。当前,妥善解决农村赡养问题不仅关乎乡村道德建设,更事关脱贫攻坚的成效和全面建设小康社会的达成,而真正做到“老有所居”“居有所安”,仍然需要政府和社会的关注和努力。

巫溪县文明办副主任杨锋介绍道,近年来,巫溪围绕打造“厚德高地”目标,努力培育、挖掘和寻找身边好人,孝老爱亲典型也不断涌现。通告的发布,将进一步促进广大群众行孝尽善,有力提升乡风文明水平,助推“厚德巫溪”建设。

“敦促通告发出后,徐家镇党委书记亲自上门,将通告送到了不赡养父母的党员家中,该党员对自己之前的行为表示忏悔,并向书记承诺限期接父母到楼房居住。对于陶某,宁厂镇司法所已经向县司法局提出了申请,对其提供法律援助,准备进行起诉。他女儿听到消息后,赶忙到村里去找人说情,愿意庭外调解,目前该镇准备以巡回法庭的形式,近期开庭审理。”白晶说。

中国乡村发现网转自:中国乡村治理(微信公众号原创)2018-06-01

(扫一扫,更多精彩内容!)