衡阳市位于湖南省中南部,是湖南省域副中心城市,长株潭城市群副中心和全国45个陆路交通枢纽城市之一,区位优势突出,综合交通发达;历史上一直是连通湘西、湘南以及进入广东的重要节点,具备发展区域农产品集散和贸易中心的成熟条件。

政府政策导向性强。衡阳市是《全国流通节点城市布局规划(2015-2020)》中的区域物流节点城市和全国45个陆路交通枢纽城市之一。《长株潭城市群规划(2010-2030)》提出衡阳是长株潭城市群的副中心,位于岳阳—长株潭—衡阳城镇产业聚合发展带,要重点发展制造业和现代物流。

交通区位突出。衡阳市区位优势突出,辖区内有G4、G72、衡邵等十余条高速公路经过,全市高速公路通车里程居湖南省第一;更有航运和铁路运输优势,综合交通十分发达。

社会经济较强。衡阳是中南地区重要工业城市,2016年GDP已达2820亿元,居湖南第四位,被定位为国家承接产业转移示范区以及全国加工贸易重点承接地,更有国家高新技术产业开发区,为华南北部地区高新技术产业聚集区、国家级湘南承接产业转移示范区,经济腾飞和产业创新将迎来进一步飞跃。

消费刚需量大。全市常住人口731万,位居湖南第二位,市区人口170万,按农产品消费需求计算,消费农产品刚需约350万吨/年,农产品消费刚需量大;此外,衡阳市全力打造“旅游胜地”,2015年接待国内外游客5046.77万人次,且中心城区正处于快速扩张期,刚性需求仍在快速增长。

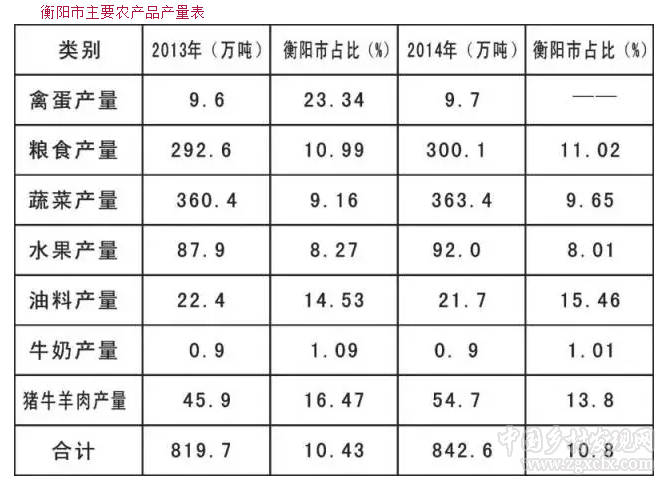

农产品产量丰富。衡阳市农业产量在全省排名靠前,是湖南省粮食、蔬菜、肉类、禽蛋生产集中区域之一,2014年农业总产量约900万吨,总量占湖南省的十分之一;以蔬菜为例,衡阳市内及周边共有6个蔬菜重点生产县,衡阳市辖区内2个,其中耒阳市55万吨,祁东县60万吨,外销量大,主要销往“三北”、珠江三角洲和港澳地区。

2016年以来,本着全面推进衡阳市农产品流通领域大发展,引领区域农业大变革的目标,我司对衡阳市全市农产品流通现状进行系统摸底调研,衡阳市农产品流通体系尚未形成,问题较多,但也存在明显的发展机遇。主要表现在:

农产品流通渠道缺乏有力度的大市场平台,流通渠道散而弱

从流通方式看,农产品流通主要通过农批市场、农贸市场、超市、直销平台等方式进行流通。衡阳市超市发展较为发达,对农产品流通有一定的促进作用,但作为主要流通渠道的农批市场和农贸市场,整体处于较为落后状态:目前,全市及周边主要农批市场共19个,市区内仅有西园市场、五一大市场、三得利水果批发市场及桑园市场等4个市场,其中,西园市场占地58亩,五一大市场占地100亩,三得利水果批发市场25亩,桑园市场占地面积不足10亩。这些农批市场不仅面积小、交易规模有限、脏乱差现象严重,且处于市中心,发展后劲不足,监管体系缺乏;同时,也缺乏有实力的经营主体对相关市场进行有效统合和引导,政府动力机制不够灵活,统一、正规、专业的农产品经营管理机制尚未形成;自主形成的市场环境不良竞争较为激烈,市场发育慢,辐射能力弱,与区域经济发展及物流区位条件严重不相匹配。

多数品类受外地市场辐射,本市农产品辐射能力差

衡阳市农产品生产与流通存在明显不对等。从流通品类看,衡阳市是粮油生产大市,目前由粮食局负责本市的粮食生产供应,已建成依赖铁路系统的衡阳粮食批发市场,但从东北、湖北等地区调入粮油多,本地粮油产品向外辐射能力弱,有待培育;衡阳市蔬菜主要依靠西园市场和桑园市场进行流通,两个市场规模小,向外辐射能力弱,且缺乏安全检测和有效监管手段,供应安全和辐射能力迫切需要提升;本地水果及外地水果则主要通过三得利市场进行流通集散,淡水水产主要由西园市场承担流通中转功能,本地副食品主要由衡州大市场和五一市场承担流通集散功能;归其原因,仍是由于缺乏规模以上的经营主体和具备辐射能力强的流通平台,导致一方面,本地农产品生产丰富,产量远大于市场消费刚需,但无法保障全市周年稳定供应,市场消费对外依存度较大;另一方面,农产品流通对外辐射能力弱,本地农产品外销力度不强,滞销严重,作为“鱼米之乡”的生产大市,农产品流通瓶颈现象严重。

农产品流通方式传统

衡阳市农产品流通主体为农批、超市、农贸,农批承担集散功能,农贸市场为主要终端载体,现有农批市场仍以现金、现货、现场交易的“三现”为主,交易方式传统,交易基础设施差,尤其随着衡阳市主城区的扩张,现承担主要流通功能的农批市场、农贸市场均位于城市中心区,市场环境与城市发展不协调。

冷库设备少,流通过程冷链化程度低

全市用于农产品流通的冷库仅2.2万吨,且待搬迁,待建冷库约4万吨;衡阳农产品流通中冷链处理的主要为水产、部分肉类、部分水果。

在未来,构建衡阳市现代农产品流通体系,不仅可适应农产品流通信息化、冷链化、集约化经营发展趋势,保障区域农产品的稳定供给和质量安全,还可有效引导、帮扶区域发展现代化农业,使之成为一站式解决衡阳市乃至于周边地区1000多万吨农产品出路的重要载体,对实现产销有效对接,扎实推进三农工作,带动新农村建设发展,推动地区经济社会发展具有重要意义。

利于促进农业标准化生产:通过基地采购,信息发布,农产品流通体系的建设,打通“大生产+大流通”全产业链,引导周边地区农产品产业结构调整,推动现代化、产业化、标准化的农业种植管理,生产标准化产品。

利于突出衡阳的区位和集散优势:可发挥区位优势,顺应现代农产品信息化、冷链化、集约化经营发展趋势,与衡阳市建立产地预冷仓、线上销售平台、物流渠道等紧密联系,解决信息闭塞、运输难、保鲜难等农瓶颈难题,带动贫困区形成集经营、流通、售销、融资于一体特色产业链条。

利于地区优质农产品推广:衡阳市具备绿色农产品生产优势,产业园可有效对接当地优势资源,通过个性化策划包装、宣传,迅速将特色农产品推向全国,提高其附加值。

利于统合农产品集聚销售:可有效统合周边城市市场,对接珠三角终端市场,集聚衡阳市的农产品,完善农产品生产和物流供销渠道,形成集中推介销售优势,打响个性化品牌。实现引导、帮扶区域发展现代化农业,使之成为一站式解决衡阳市乃至于周边地区1000多万吨农产品出路的重要载体,对实现产销有效对接,扎实推进三农工作,带动新农村建设发展,推动地区经济社会发展具有重要意义。

构建农产品流通体系发展建议:

1、构建一体化供应链管理平台。要彻底改变衡阳市农业现代化水平较低、产销对接难,农贸市场及农批市场规模体量小、综合辐射能力弱等问题,建议当地政府加强规范农产品流通组织和监管,充分发挥衡阳市区位交通和产业基础优势,重点引进综合实力强、责任和使命感强、与销地市场紧密联系的现代化农产品流通运营企业,整合发展现代化农产品流通平台,创新商业运作模式,通过农产品与珠三角及长株潭终端市场的有效对接,逐步建立信息化、安全、可控的农产品供应链一体化衡阳模式。

2、规范严格的农产品质量把控。规范农产品流通制度,建立交易主体资格准入制度,对作为交易主体的企业、经销商、代理商等进行资格认证和登记造册,监督其行为,并将优先对当地农产品实现市场引导。建立交易准入和质量追溯制度,严格执行场厂挂钩、场地挂钩,对进入市场农产品按照相关质量标准进行检测,进行追溯管理,将检测结果及产地信息输入数据库。

3、打造全程信息化的农产品智慧物流。综合应用互联网、大数据、标准化等技术,实现园区管理、农产品加工、保鲜仓储、物流配送等全程自动化、可视化、可控化、智能化、信息化、网络化,打造集综合服务中心、信息化管理平台、仓配一体化平台、第四方物流平台、金融服务平台在内的农产品智慧物流园区。

4、引导农产品创意策划。通过流通体系构建引导形成一批包装设计、品牌营销、产品策划开发、新品种展示推广等方面的创意产业,借助流通平台资源、信息汇聚的优势,为衡阳市农产品生产经营企业提供有关的创意策划服务对接,全面带动当地农业转型升级。

作者简介:谭俊,出生于1985年,于2004年毕业于暨南大学理工学院;2008年起任职于广东省农科院农业经济与农村发展研究所,从事农业区域经济研究、农业园区规划、项目可行性研究等工作。曾主编《深圳市现代农业发展十二五规划》、《梅州市五华县现代农业发展规划》、《梅州市蕉岭县精致高效农业发展规划》、《湛江市国家级现代农业示范区申报书》、《佛冈县省级现代农业示范区实施方案》等近百个项目规划及立项申报;目前任职于广垦辰禧国际农产品物流投资有限公司,为投资发展部项目经理。

中国乡村发现网转自:微信号 衡阳通讯杂志

(扫一扫,更多精彩内容!)