我们祖先用辛勤的农业生产劳动,为我国光辉多采的文化,创造了丰富物质基础。这就证明,我们祖国人民,在农业生产方面,有着丰富的技术知识。过去,这些技术知识,为大众服务,已经有过优良成效;如果我们能够好好地继承这分遣产,加以整理分析,去伪存具,去芜存菁,提高到理论上认识,发扬光大起来,肯定可以为我国社会主义建设作出更大的贡献。

祖国的农业遣产,有实物(如驯化了的动植物种类、上地利用设施、具……),有各种技术操作的口头传说,也有各种类型的农书。现就如何将几部大型古代农书加工整理,以达到古为今用的要求,谈谈一些粗浅的看法。

一、我们中国有些什么重要的古农书

一九五七年中华书局出版的《中国农学书录。中,王毓瑚教授总桔了过去见于各种记载的农书,速现存及已佚,总共有376种。

就我所见到的实际材料说来,我国最早的农书,是《吕氏春秋》中《土容论》中《上农》,《辩土》《任地》《审时》四篇集体创作,一篇谈农本,三篇讨论农业生产技术措施重要性。虽不是一部专书,但已趣成为有结构体系的一个系列,而且是农业生产技术知识在典籍中取得地位的首创。

真正的专著农书,则似乎应以前汉的《汜胜之书》(公元前一世纪)为最早。可惜这书早已散佚。汜胜之本人是实际管理过农业生产的,所以现在残存的《汜胜之书》,主要内容是生产技术的原理及实践,没有关于农本空头的论坛。可惜得很,这种形式的书,以后就没有再出现过。

从后汉的崔寔《四民月令》起,历代出现了许多私人专著农书,都是由知识分子执笔写成。这些人,觉大多数都是属于于这个脱离生产的阶层,都必须直接剥削农业及手工业劳动所创造的价值,并且还经营商业,间接剥削,获得利润来稚持士的生活。他俩所以要谈农本,要注意农业生产技术,目的都是为了本身利益。可是他们到底还是把当时的农业生产理论与技术知识,记载了下来,留拾我们,不失为有用。

公元二世纪中叶的《四民月令》,代表农家月令这一个类型:按技术需要的轻重援急,将各个月必填进行的农业生产作业,作出合理安排。公元第六世纪贾思勰的《齐民要术》,代表着农家知识大全这个类型:记载了农业及副业生产各方面当时已有的技术及理论知识。此外,由于国防上的需要,畜牧兽医方面,曾有过一些专业书。《四民月令》《齐民要术》都不收录的花卉庭园布置,早些时也曹有一些记录。

从先秦到后魏,所有整体乃至专业性农书,都以黄河流域的旱农——即禾麦为主,兼带蚕桑的生产经营——为对象。唐代有了另一种整体性农书——农家月令式《通书》,其中《丛辰》《祈礼》等唯心迷信材料,十分肿胀。代表这个类型的翰鄂《四时纂要》,仍是黄河流域的书。另外,江南出现了陆羽《茶经》陆龟蒙《耒耜经》这两种专业农书,兽医、花卉两个专业,继续有些发展。

北宋才有专论养蚕的专业《蚕书》;茶的专书,发展到与花卉、兽医两个专业同等甚至有些超过的地位。到南宋,更出现了以江南泽农——即水稻与蚕桑为主体——为对象的第一部专们地域性农书,陈翦《农书》。水稻从此才在农书中占有显著位置,蚕桑也愈来愈得到重视。与北宋隔江对峙的金皇朝统治地区,有过一些小型农书,记着蚕桑、麦作等北方农业项目。

元初的《农桑辑要》,是现存最早的整体性农业官书。稍迟的王桢《农书》,才将图画这个表达形式,正式引入农书范围内;对于各种农具,作了专门系统的叙述,也是首创。鲁明善的《农桑衣食撮要》,是农家月令类型书较好的一种。

明代农家月令式通书不少。以欣赏为主的颓废文人作品花卉专书,也有很多。最后,出现了徐光启的《农政全书》,除以农家知识大全的形式,记载了农业生产各方面技术知识之外,还表现了最完备最高度的农本思想,企图要求用政治措施,从各方面保证农业生产的顺利进行,为大众生活提供可靠的物质基础。这是我国传统农书中最大的一部,也是私人著作的农书最后硕果。

清中叶的《授时通考》,是一部全国性整体官颁农书,也是传统大型农书中最后一部。此后,一直到十九世纪我国传统农书终结为止,只有小型私人著作,而且只有带地区性的才多少有些创作意味,以外便都以荀簡的抄袭杂撰为多,有不如无了。

在这些书中,带社会政治意味的农本观念,几乎是始终一贯地存在着。如果书出自私人之手,所体现的农本思想,大致是向统治者发出呼吁或表示一定程度的抗议。官书则多从“论尔士农人等,各安生业”的劝诱告诫恐吓出发,或者意在粉饰太平。

另一方面,从与自然作斗争所得纯粹技术知识,却很早已经让劳动者认识了天时与地利的重要性,认识了如何在适应天时地利条件中使用人力,以求能获得最高产量。由这种基本认识衍生的观点,在先秦哲学中已经很成熟。《吕氏春秋·士容》各篇,《汜胜之书》,尤其《齐民要术》,一直到《授时通考》,也都显明地贯串着天、地、人这三种因素相桔合的观点;《农桑辑要》《农桑通诀》《农政全书》,还特别强调顺天用地来人定胜天——在可能范围中用人力突破天时与地利的限制。

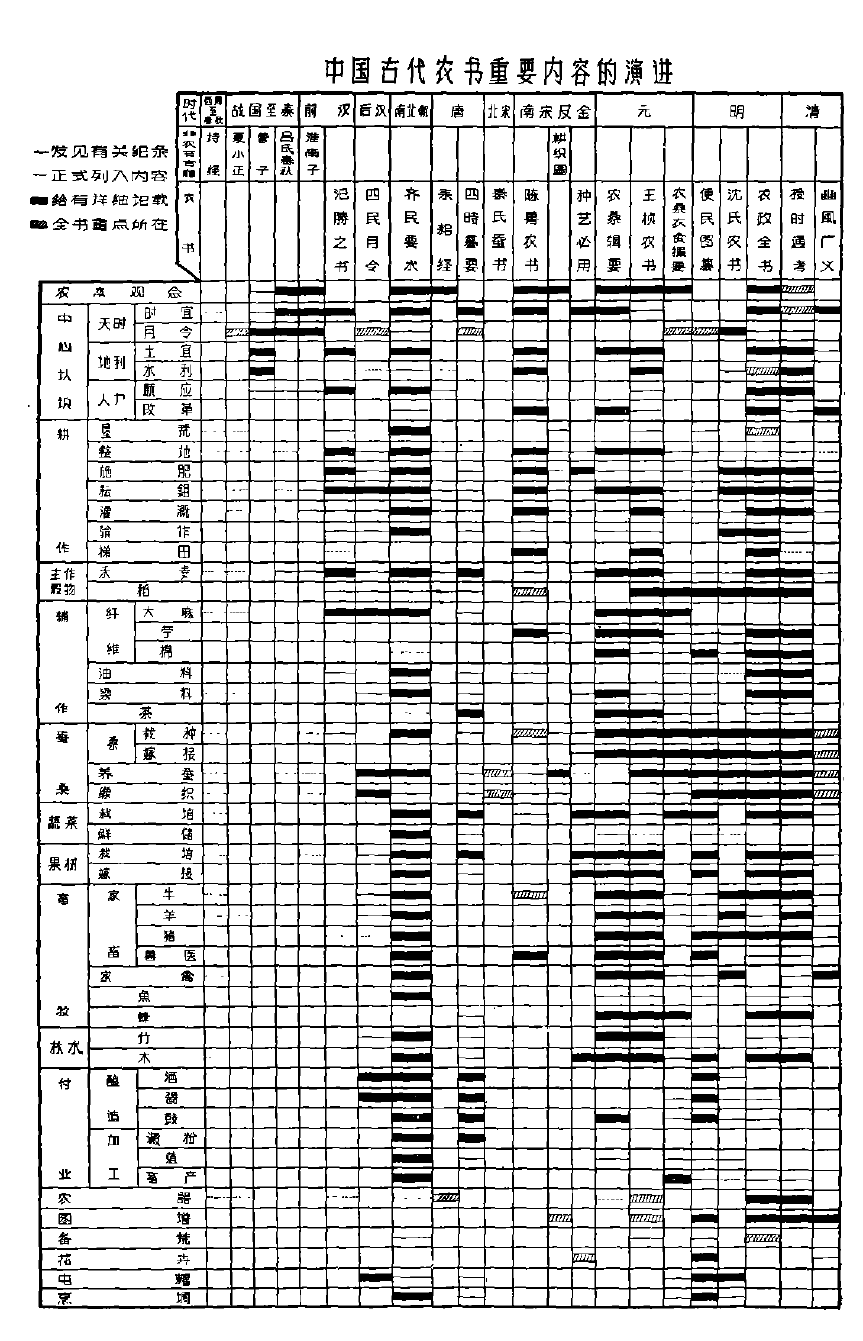

将这几种重要农书,和较早几种经典中的有关项目,总括作一个筒表后,这些内容的传承发展关系,也许可以更容易了解些(附表)。

二、关于这些农书的一些问题

较早各书的流传过程,对于后来农书的发展,也有些值得注意的影响。公私著作,最初都只能靠手写流传。北宋初(真宗天禧四年即公元一〇一六年)皇帝曾下合将《齐民要术》《四时纂要》两部书——也许同时还有《真宗授时要录》——由皇家图书馆(崇文院)刻印,倾赐给全国劝农使者,意思大概是让地方行政官凭这两部书来指导大众进行农业生产;但是附带地规定“与律令俱藏,众弗得习”。(和法律一样,作为秘密文件,大众不静学习)。实在愚蠢得奇怪,这个禁金,可能不久就松弛下来。到南宋初,原来的禁令显然法定地解除了,所以才有龙舒本《齐民要术》出观,让《齐民要术》有较多刻印本流传。但同时出现了另一种坏影响:结果,“市人辄抄 《要术》之浅近者,摹印相师,用才一二”(刻书商人,便从《齐民要术》中抄出一些浅近易懂的条文,刻印成书,作学习资料,只用到原书的十分之一、二);即南宋初年,便已有杂乱撰集的刻本农书,在民间流传着。可见明代乱翻乱刻的农书颇多,拜不是忽然简出现的事。

书籍靠手抄流传的时期,曾经很长。就是有了刻印书籍的发明之后,最初刻印的数量和种类,也一定不会多,仍有些书得靠抄写。手抄时代,同一种的分数尤其有限。这样,就导出两种现象:一种是同一种而有限的几分抄本,先后全部失传,这部书也就从此归到了有目无书的佚书项下。另一种是各抄本之简,字句的差别错漏,幅度可能很大。几种不同的抄本刻成定本后,这些差别也就固定下来,于是就演成了板本的纷歧,常常给读者造成困惑。当然,已经刻印过的书,在复刻时,也会发生这类纠纷,不过一般还没有象手钞本那样可以每一个抄本都彼此不相同,所以问题不那么严重。这两种情形,农书都有着。例如《汉书·艺文志》中所载九种农书,八种都已成佚书。《齐民要术》的北宋刻本、明抄南宋本、明刻本、清刻本之间,纷歧不少。

佚书有时原本虽已丧失,却往往因为后来著作中的引用,零星地保存了一些片段。后代人可以搜集共他各书中引用的章节,比较拼凑,作部分乃至整个的复元。这种工作,称为辑佚。农书中现存最古的《汜胜之书》《四民月令》两种,就都靠斡佚获得了部分的复元。《四库全书,所收《农桑辑要》和王桢《农书》也是从《永乐大典》中辑出的,王桢《农书》至今还缺两篇。佚书能否辑出,由能否发现引用材料决定;辑出的辑佚书,是否合于原书性质,由所用材料书是否可靠决定。某些翻刻重印的伪造书,偶然可用作辑佚的材料来源,但是不可靠的居多。从《齐民要术》中辑出的《汜胜之书》,大家认为可信,是因为《齐民要术》体例瑾严可靠,可是也还不能十分肯定《齐民耍术》引文就完全没有毛病,何况《齐民要术》本身在流传中还有许多分歧!

各种抄本与刻本简字句的纷歧,如果只出现在正文中,可以由精细的校勘求得解决;有时即使不能解决,关系只存于个别小处,影响不大。如果书名或著者姓名中,出现了差别,牵涉可能就颇大。例如《四时纂要》这部书,大概金元之间的重刻本,由于某种原因,把书名改作《四时类要》。农桑辑要》中,引有不少条的《四时类要》,却没有《四时纂要》。这一件事情,导致了大家两个共同的猜疑。一唐代的《四时纂要》《农桑辑要》所引用的《四时类要》,都是佚书,。这两部佚书,都有颇为宝贵的农业生产知识记录。最近在日本发现了朝鲜刻本《四时纂要》后,才知道这两部书实际上同是一部。二《四时纂要》大部分有用材料,只是从《齐民要术》中摘录出来的;其余材料,科学、历史意义都很有限。三由此,明确了《农桑辑要》中引用各种书,时代次序非常谨严,所以它所引而现在暂未发现的另几部佚书,时代便都大致可以确定;因而如何去追寻这几部佚书,至少可以有些线索。四唐代还有《山居要术》这么一部颇重要的农书,《四时纂要》中保存有几条材料。

佚书的重新发现,在解决某一填农业知识的时代及传承上,往往具有决定意义。金代吴襸《种艺必用》,最近发现后,花卉园艺正式收入农书的起始年代,要推上一个世纪,就是一个例子。由于同一理由,宋、明到清初许多小型农书的科学价值与历史意义,我俩更不得不抱审慎的怀疑。

三、怎样运用这些农书

我俩祖先遗留了这许多种农书拾我们,自然是一分可宝贵的遣产。这些遣产要怎样运用才算合适?专家俩的看法,也许还有些未能完全一致。我看来,运用的过程,大概敲分作两段。第一段,先作一些服务性质的加工整理;第二段,就已经大致整理好的材料,作科学的分析,择取其中有用的,以实践验证后,改进提高,让它们在农业生产中发挥应有的效果,达到古为今用的最后目的。

第一段服务工作,是第二段的准备。

古代农书要先按整理古书的方法,结合农书专淡农业的特点,整理一遍。里面大概有以下几项要进行的工作:

首先是辨别其伪,去伪存真。自从刻书印书的事业发展之后,书籍数量增大了,是一件好事;但同时也发生了伪造的严重问题。制造伪书的来源,本来在刻印书籍之前。大家知道,刘歆、王肃竿人,在前汉和三国时就已经开始制造伪书;但伪造的,都是经部书,对农书影响不大。到晋和南北朝,史部(如《越绝书》《吴越春秋》……)、子部(如《神农本草》《陶朱公书》…)也出现了伪书,因此贾思勰有时还不免受骗。到刻印发达的朱代,特别是明代,作伪的风气,愈来愈恶劣,农书中出现了仿制品,这就增加了不少麻烦,有时可以引起颇大的误会。例如《种树书》嫁名于唐郭崇眺之类,可以蒙混陈梦雷,使他在榻制《古今图书集》时,将这部明初书排在唐代;后来人再据《图书集成》转引,便酿成时代失实的错误。《图书集成·食货典》第32卷,农桑部总论一,还引有一部农书,共分种植、牧牛、桑三部分,次序在(南宋真德秀)《大学衍义》之后,(元王桢)《农桑通诀》之前,似乎应是南宋末叶的一部书。南宋陈旉《农书》也正是这三个主题,不过内容文字完全不同。猜想中,陈梦雷或许也会怀疑过这书与陈旉《农书》相似,但检查内容,却不是陈旉书,所以就排在南宋末,大概该算是南宋末年,某人依陈旉原书改作的吧?可是检查一下,这部《农书》,却是将王桢《农书》中有关的几篇,拼奏而成,仅仅头上掐掉了几句,乍看时,不容易发砚出自王桢之手。很可能这只是明季书坊中人伪造,假托为南宋的一部书,陈梦雷稍微疏忽一点,就上当了。又如鲁明善《农桑衣食撮耍》,曹以《养民月宜》《农桑撮耍》乃至于《农案机要》等名称,在许多书目中出现,也是书坊改头换面刻印伪书所造成的纠纷。

辑佚书中所辑材料,真伪问题也该考虑。清中叶以后,辑佚之风,逐渐兴盛,搜集了静多遣佚书的零篇断节,是一件大好事。但初期的辑佚者,往往以多为胜;选择来源时,有时不够审慎,因而有误辑他书及误信伪材料的情形。象已佚的《汜胜之书》,清代共有三个辑本,各有一些毛病。其中马国翰所辑,收有一条从《太平御觉》得到的引文:“吴王滇开茱萸沟……”其实这条出自阮胜之《南竞州》记,内容是历史地理,与农业根本无关。又象崔寔《四民月令》,从清代到一九二四年,共有三种辑佚本,三种都有将《齐民要术》的章节作为崔寔著作的地方。这些情形,不见得是存心作伪;但至少时代紊乱了,他人再引用时,就会引起时代错误的弊病。

就是已经确认为完全原本的书,也很难保证绝无后人有意或无心搀的材料。《齐民要术》前面,有一篇《杂说》,很显明地是后人所作,文体、内容,都与贾思勰沾不上。《齐民要术》所引《汜胜之书》,可以看出显然有后人搀入的(如“区种瓠”法,“区种法”和“种子处理”中某几段)痕迹。处理真伪问题时,我们应当以实事求是为标准,把材料的时代与地区,分析确定,归还它们应占的地位。达样,就可以估定它们的史料价值与科学意义,而不是一概抹杀。例如《图书集成·食货典》(第28卷农桑部)引有一种《崔寔农颜》《集成》还在题名头上加一个汉字),很容易看出完全是伪书。如果逐条清理分析,可以看出:其中有《汜胜之书》中的“子欲富,黄金复”,应当归到公元前一世纪,关中地区。“贷我东墙,偿我白粱”,见《齐民要术》所引《河西语》,是河西一带的话,时间可能在三国前后;“麻黄种麦,麦黄种麻”等七条,见于《齐民要术》正文部分;“鉏头三寸泽”,见于《齐民要术》前搀入的《杂说》;其余十二条气象占候,大半见于江南占候书《田家五行》。所引《齐民要术》自序中“智如禹汤,不如常更”的“更”字写成“耕”,是明代翻刻本中《齐民要术》出现的问题,则这部伪书的作伪时代,可以大致推定。但这些材料,却都另有真实来源;按书按时代一一归队后,仍各有其应有的价值。只是“崔寔”两字,必须扬弃而已。又象上面所说那一部《农书》,知道它全部出自《农桑通诀》,尽可作为《农桑通诀》中种植、桑、牛三项材料的汇抄看待,不一定就得报废。

其次是核对来源。这些农书,后出的常引用或因袭前代各书材料。如果对全部内容,来一次逐条审核,找出来踪去处,确定它们真正第一手来源的正确时代,便可以确定它们的史料价值和科学意义,以后作者引用时,就不至犯时代的错筷。较早的《齐民要术》《农桑辑要》两部农书,在引用材料上,态度极严肃,不轻易删改原文之外,每句都注明来历。所以处理这两部书的文献来源时,此较容易,但也不是绝无问题。《四时纂要》和王桢《农书》,引用古籍时,不但有删改,来源也常有误记。这种情况,发展之后,就渐渐走上不负任任的辗转抄袭,甚至杜撰伪托。明中叶到清初,风气最不好;速向来治学态度谨严的徐光启,在《农政全书》中引用的文献,也有不少处成问题。我们推想,只要就几部篇幅较大、材料较多的农书,作一次比较彻底的把梳,大家通力合作,将至多大的也不过七、八千条文献,查明来源,肯定时代,编成一套完整些的档案;先作草稿,再经过一段时期的精细修补订正。这一套中国农业科学技术史中心查料档案建立后,其他小型农书所含原始查料,数量不多的,也就不难解决。

其次是字句的校勘。伪、脱、倒、结,各种古籍都有。清中叶朴学家们,在经史及共他子书方面,作了不少考证。一般都不大涉及农书。考校农书,无论如何总得涉及实际生产劳动与自然科学知识,不能全凭纸面上的工夫。这一点,对过去朴学家们说来,不能不说多少是一个困难。因此,目前古农书的初步整理,便几乎都得从头作起。这是一种困难,但也有好处。困难是荆棘满途,好处是没有什么对后人会发生蒙蔽作用的先人之见作障碍。考据不是很容易的工作;但已有前人的经验引路,也决不是绝对神秘的东西。只要下定决心,下些苦工,还是可以学习得到的。

我们为了交待得清楚些,把初步整理的辨伪探源与校勘分开来说。事实上这三方面是一个整体,彼此相互辅助,相互促成。校勘中,会辨清其伪,找出来源,查第一手来源,也是辨明其伪的一种方法;辨伪和探源,又往往要以校勘为线索。

整理的第二步,断句、标点、分段分节,看上去似乎容易,实际上却井不简单。稍微疏忽一些,就可能出毛病。例如所有明清抄本刻本乃至最近排印本的《农政全书》,第一卷开首第一句“神农氏曰‘炎帝’,以‘火’名官”。都在“曰”字下断句;似乎是“神农氏说的,炎帝以火为官名。”其实,炎帝就是神农氏;过去相传,神农氏的政府,官职名称中,一律有一个“火”字。这句,就应在“帝”字断句。标点、断句、分段分节,是为一般读者带路所必须做的事情;工作者主观成分的影响很大。我俩要求慎重一些!

第三步,可能该就某些宇句作些注释。原则上,这是稚也不会反对的,但是实际执行时,哪些该注释?释到什么程度?某些语汇、典故以及“考簸名物”等问题,工作者主现的决定,是否适合读者的需要,就到处有问题。

近几年中,有不少读者提出了要求,希望将这些古典农书,用语体文译出。这种整理方式,因为井不是由非汉字作品翻译成汉字,我们觉得称为今释比较合理。今释工作,我个人曾作过一些努力。今释对专家们虽未必有用,对一般读者说来,应当说是必需的。可是这些书的原有篇幅已经不小,由于近体文造句法用字较多,今释的字数大概至少也要此原文多出三成,原文和今释合并起来分量更大,印刷上需要考虑。另一方面迟出的几种农书,因袭旧有材料不少;在几部今释中,将会出现许多重复章节;作成选读,可以得到部分解决,但不能完全避免。最理想的办法,是就上面所提中心查料档案,作出单行的今释,分别印刷发行,不过不能适应当前迫切的需耍。究竟怎样作比较合适,还得依靠集中分析大众的意见,才可作出决定。

古代农书初步在纸面上的服务,作到这样大概已握算完成了。剩下还有一件可以考虑的,是辨别哪些材料有科学根据?哪些是唯心的迷信?农书中《祈报》《祈禁》《丛辰》的材料,肯定毫无实际根据,容易区别。有关气象的占候,哪些是根据实际经验,哪些是错误的推测,有时就很难作结论嫁接方面,我们见到有不少离奇的组合与效果。施肥方式与材料,有些不能不说是奇谈。某些品种的性状和栽培方法,可能接近神话或带戏剧性。某些植物来源的传说,常有许多紊乱。诸如此类的问题,往往超出日常经验或常识所能信赖的限度。如果服务对象是专家时,这些问题不必多考虑;如果要为一般读者服务,是否该作些提示?颇有不好作决定的时候。

整理工作完成后,第二阶段,去芜存菁,加以科学验证是一项十分重要的工作。便要从科学原理上来进一步考验这些书的内容,哪些正确有用?哪些还待提高改进?这都属于各专业实验研究的范围;工作地点,应当在田野和实验室内,不再是书本上的事。而且,无疑的,实验研究可以促使整理工作迅速地提高。我们热烈地希望,有修养的学者专家们,大家来动手。

参考文献:略

中国乡村发现网转自:《中国农业科学》

(扫一扫,更多精彩内容!)