——基于“深度中国农村调查”材料的分析

摘要:村落社会由无数个家户单元组成。家户独立自主,但不可能完全自给自足,家户存在天然缺陷。在国家治理能力较弱的传统时期,家户的不足性要依赖村落社会来弥补,由此形成了家户对村落的依赖性。为了弥补家户的“非完全自给自足性”,家户与村落之间发生了联系,形成“家村关系”。在中国,汉民族居住区幅员辽阔,村落社会的南北区域差异性较大,带来“家村关系”的差异性。通过“深度中国调查”材料发现,血缘关系、地缘关系、利益关系是“家村关系”的基本内涵。它们在不同地域的村落,其表现强度有所差异。因而在“关系强度”维度下,有三种类型的“家村关系”,一是以血缘关系为基础的团聚型“家村关系”,二是以地缘关系为基础的联合型“家村关系”,三是以利益关系为基础的结合型“家村关系”。在“家村关系”视角下,中国的村落社会不是均质性社会,具有较高的异质性,不同的村落社会,具有不同的“家村关系”类型。

关键词:家村关系;村落社会;异质性认识;血缘关系;地缘关系;利益关系

村落是“是一个由各种形式的社会活动组成的群体,具有特定的名称,而且是一个为人们所公认的事实上的社会单位”[1]。无论是乡村研究还是乡村调查,均把村落作为一个基本单元。在国家治理的历史进程中,村落不仅具有政治(或行政)属性,也具有社会自治属性。无论是传统时期还是当下,村落均是国家治理的基本单位,也是家户从事生产和社会交往的地域空间,更是村落社会自治的基本单位。因此,准确认识村落社会是认识国家治理和村落自治特征的前提。中国幅员辽阔、区域差异较大,很显然,不同区域的村落表现出不同的特征。那么中国的村落社会的差异性在何处?又怎样去准确认识中国村落社会的异质性?本文拟通过对中国村落的深度调查和研究来找到认识中国村落社会的新视角。

一、问题提出与文献梳理

(一)问题的提出

中国自秦汉就建立了以“家户”为基本单元的“能够不断再生亿万自由家户小农的制度”[2],“几千年来都是个体经济,一家一户就是一个生产单位。”[3]徐勇教授把中国农村的基本组织制度概括为“家户制度”。家户是中国的本源型传统,是基本的经济单元、社会单元和政治单元。家户作为独立单元,独立自主地开展农业生产和社会交往活动,而村落则是家户生产和社会活动发生的地域单位。村落是农村社会成员的地域聚落,农民的生产、生活和社会交往都在村落内完成,村落也是国家治理的基本单位。[4]在组成结构上,家户是村落社会的基本细胞,无数个相对独立自主的家户组成一个完整的村落社会。在地理属性上,村落是家户生产空间、生活空间和社交空间的集合;在社会属性上,村落是家户对外社会关系网络空间的集合。费正清认为:“村是中国社会的基石,由家庭单位构成;村子通常由一群家庭组成,他们世代相传,永久居住在那里,靠耕种某些祖传的土地为生。”[5]费孝通先生也认为:“村落是中国乡土社会的基本单位。”[6]因此,家户是基本的生产经营单元、消费单元、生育单元、政治责任单元,是国家治理的根基;村落由若干个家户构成,是国家治理的基础和基本单位。这样一来,村落、家户则成为认识和研究村落社会的两个重要概念,也是不可忽视的两个重要单位。

在国家治理能力(尤其是公共服务能力)很弱的传统时期,家户虽然可以独立自主地开展生产经营、消费,但是并不能完全自给自足。在生产和生活中,家户有各种各样的需求,这些需求涵盖经济生产、社会交往、文化生活、公共治理等各个方面,这些多样性的需求仅仅依靠家户单元很难自给自足,只能依靠村落社会,即与村落社会的其他家户进行社会交往,以交换、互助或合作的方式来解决。因此,村落不仅是家户生产和生活的空间,也是家户脆弱性得以弥补的对象,较大单元的“村落”弥补了“家户”单元的非自给自足性,实现了家户单元的延续,保证了村落的完整性与稳定性,进一步稳固了国家统治的根基。因此,家户和村落之间发生了丰富的联系,而不是彼此之间毫无关系,家户的非自给自足性产生了“家村关系”。那么,家户与村落之间的关系(家村关系)究竟是什么呢?在不同的地域,“家村关系”有什么差异呢?

(二)既有文献梳理

学界关于村落社会的认识基本上都围绕着“家户”“村落”两个单元展开,或有侧重,总的来说,对于家户与村落之间关系的认识主要有四种普遍的观点。

1.村落地域空间论。

马克思以法国小农为研究对象,在《路易·波拿巴的雾月十八日》中对村落进行了经典的阐释:“小农人数众多,他们的生活条件相同,但是彼此之间并没有发生多种多样的关系。他们的生产方式并不是使他们互相交往,而是使他们相互隔离。他们没有丰富的社会关系。每一个农户差不多都是自给自足的,都是直接生产自己的大部分消费品,因而他们取得生活资料多半是靠与自然交换,而不是靠与社会交往。各个小农彼此之间只存在地域的联系,他们利益的同一性并不使他们彼此间形成共同关系。”[7]在马克思看来,在以“一家一户”为基本单元的法国农村,家户是独立自主的,与村落社会不发生丰富的社会联系,村落仅仅只是作为家户们的居住地域而存在,村落社会只是简单的拼凑和相加。虽然马克思的研究对象是法国农村,但是同样作为小农经济社会的中国,马克思的关于小农社会的定义对理解和认识中国村落也有一定的参考价值。摩尔从中国村落出发,认为:“中国的乡村更像是众多农民家庭聚集在一起居住的一个场所。”[8]因此,在马克思和摩尔看来,中国村落的“家村关系”仅仅是一种地域关系。

2.村落共同体关系论。

上个世纪日本学界有一场著名的“中国村落共同体之争”。“共同体肯定论”学者以平野义太郎、清水盛光、横川次郎等为代表。横川次郎认为,中国的村落是氏族共同体(或农村共同体)的性质[9];平野义太郎对村庄组织和村民扶助进行考察后认为,中国村落社会存在强有力的共同体关系[10]。清水盛光认为,中国专制政治之所以存在,就是因为具体而微的共同体的存在。村落社会的治理有两种:一种是村落自身是一个小王国,以士绅与农民为主,可以进行自我治理,也叫“自主性自治”或“自律性自治”;二是以保甲为基础的“他律性自治”。自律性自治的根源在自然村,它得以建立的基础就是村落的共同体性质。[11]在这场“村落共同体论证”之后,诸多学者继续对华北村落共同体展开了讨论,柳田节子(1970)、丹乔二(2005)、仁井田升(1956)等继续支持“中国村落共同体的存在”这一观点。因此,共同体理论认为,村落是共同体关系的基本单位,村民们之间的社会关系在村落单位内发生。在村落范围内,村民们结合的基础是共同关系,共同的意识、共同的利益、共同的组织、共同的互助与合作,使得村落共同体关系得以建立。也即是说,中国村落社会的“家村关系”呈现出一种共同体关系。

3.家户制理论。

家户制理论对村落社会的认识,是在与庄园制、村社制的比较中,从中国出发去认识村落社会的。费孝通先生认为“家庭是最早的也是最基本的生活集团。”[12]费正清先生也认为“中国家庭是自成一体的小天地,是个微型的邦国,社会单元是家庭而不是个人,家庭才是政治生活中负责的成分。中国社会基石的农村,是由家庭单位构成的,家庭既是社会单位,又是经济单位。”[5]金耀基先生也认为:“在传统中国,家不只是一个生殖单元,并且还是一个社会的、经济的、教育的、政治的,乃至宗教的、娱乐的单元。”[13]徐勇教授以俄国、印度的“村社制”为参照对象,提出了“家户制”,认为家户制下的村落是家户基础上自然形成的自然村,由家户扩大而形成。由此,家户是国家治理的根基,也是社会自治的单元,形成“家国共治”的农村社会治理体系。[2]因此,家户制强调家户的个体组织性与独立性,家户是最基本的组织单位,村落的群体组织性相对较弱。

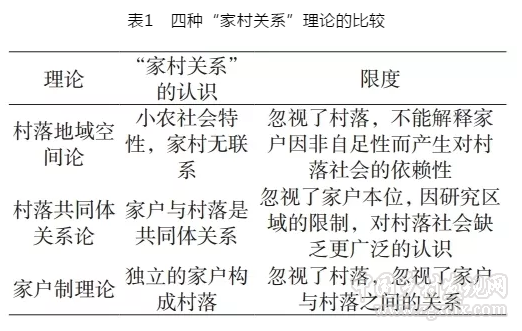

综上所述,三种理论对“家村关系”的认识均有特点和侧重,但也存在一定的局限性。如表1所示,村落地域空间论认为家户与村落之间没有联系,但忽视了村落单元;共同体关系论认为家户与村落之间是共同体关系,但忽视了家户单元;家户制理论强调家户个体性与独立性,忽视了村落单元。这三种观点均解释不了家户与村落之间究竟是一种什么关系?这种关系由何种因素决定?既然村落、家户是认识村落社会和解释“家村关系”绕不开的两个单元概念,这就需要我们从历史深处去进行探究。

二、从村落社会起源看“家村关系”的基本内涵

村落并不是凭空产生的,它因人们从事农业生产并伴随着其他人类活动而逐渐形成的一个居住单位和社会单位。要认识村落就要从村落的起点开始,在村落的形成历史中认识村落。2015年,华中师范大学中国农村研究院对东中部的村庄开展了深度的历史形态调查,涉及180多个村庄,涵盖了不同类型的村庄,本文从分布区域(即华南区域、长江流域、黄河流域)①的村庄中选择一些样本进行类型化的个案分析,然后再对所有样本进行总体归纳。

(一)华南区域的村落起源与“家村关系”特点

因历史原因,南方村庄距离皇权中心较远,开发也较晚,形成了较多的单姓村。这样的村庄通常由一家一户不断繁衍壮大而来。

广东丰顺县的坪村,是一个单姓氏的村庄。明初,先祖蓝氏百一公为了躲避“蓝玉案”的牵连,携妻儿几经迁徙至无人居住的坪村,并在此定居繁衍,以垦荒种稻为生。至第三代时,族人修建了“百一公祠”,以祭奠坪村蓝氏宗族的开基始祖百一公。至第十二代时,男丁兴旺,繁衍壮大,在族长的主持下,蓝氏宗族分为两个大房支,至第十三代时,两个大房支又分为八个小房支。在居住形式上,整个蓝氏聚族而居,各个房支有自己独立的属地,以房支为单位集中居住。其他姓氏的家户不得随意搬迁至坪村居住,也不能租佃蓝氏土地,外人进出坪村都要经过族长的同意。

浙江建德市新叶村,是玉华叶氏集居的单姓村。宋嘉定十二年(1219)先祖坤公为谋求生计,迁入玉华,入赘母舅夏氏家中,在此定居繁衍。至第三代东谷公时,大兴水利,修建“万翠堂”和“有序堂”,祭祀先祖,团结族人。自此,玉华叶氏宗族繁衍壮大。至第八代时,人口百十户,开始分立房派,分六房,每房另建分厅。传至第九代,长房、二房、四房继续分支,形成房支林立的格局。但是,叶氏宗族仍然聚族而居,团块居住。村落以“双溪”为界,其他姓氏不得越界。族内公田按先房后族的顺序租种或买卖,不能随意卖于外人。②

福建沙县的廷坑村,是一个范姓村民占据70%以上的主姓村。元末明初,开基始祖五九公为了躲避沙县战乱,以入赘的方式迁居至廷坑村,并在此定居繁衍,以种植水稻和渔猎为生。由于范氏宗族人丁一直不兴旺,就没有正式的分支,但族人习惯于生下一个儿子就立一房,名为分房分支,实则都在族长的统一管辖之下。所有族人围绕着“五九公”的祖屋差序分布,由内向外辈分逐渐降低,呈现出高度聚居的状态。直到民国中后期,范氏宗族都不允许外姓家户搬迁至本村居住,范氏宗族的田地也从不对外租售,外人出入“祖先山”都要经过族长同意。③

从三个案例来看,村落多为单姓村,一村即是一族,聚族而居,家户彼此之间有着共同的血缘纽带关系,血缘寓于地缘,并生发出共同的利益关系。

(二)长江流域的村落起源与“家村关系”特点

长江流域的村庄种植水稻,地势平坦,水资源较为丰富,因村里水系发达、塘沟纵横而成为“水网社会”或“稻作社会”,村民分散居住。

湖北宜都市的余家桥村,在清代康熙年间因“湖广填四川、江西填两湖”的移民政策下,余家桥村20多个姓氏的原居民被迫迁徙至四川,江西南昌的10多个居民迁徙进村。先迁徙进村的居民或向乡政府购买土地,或“纨草为基”占领无人耕种之地,后迁徙进村的居民只能以租佃为生。村内居住着40多个姓氏的村民,彼此之间没有共同的血缘纽带,没有祠堂,家户“围田而居”、分散居住,家户之间的房屋距离较大,在居住格局上形成了“宁家湾、七岭荒脚下、铜盆祠、彭家冲”等四个小聚落,共同构成了余家桥自然村。自然村开放,任何人可以自由进村而不受约束。

湖南临澧县的迴龙村,受元末战乱影响,原居民早已消亡殆尽,仅剩的少数村民也迁往他地居住。在明朝洪武初年,很多村民从江西迁出,辗转数地最终落户于该村。迁徙至此的村民以“插草为界,锄草为边”的原则占有荒芜土地,并形成以3~6人规模的小家庭。至民国时期,村里有9个姓氏的29户村民居住,各姓氏之间没有太强的血缘联系,没有任何一个姓氏建立血缘组织、祠堂或公产。在地域上,村民们分属坡子铺和苏家南场等两个聚落,每家每户房屋之间有5~15米的间距,并以道路、树木、界石等分界物明确标记边界,即使邻居是自己的至亲也是如此。该村虽与周边聚落有明确划定的边界,但边界不具有任何约束力,任何人都能自由进出。④

四川遂宁市的旷家坝村,元末明初为无主荒地,江西吉安府旷姓兄弟两人游山涉水至遂宁县,因弟弟遇害,哥哥为守护遗骸,于是在此开荒辟地,定居农耕。经数代繁衍,旷姓人分为三房,分散居住在五个聚落。此外,因土地买卖、土地租佃、雇工、姻亲等缘故,旷家坝村先后迁入周、陈、赵、向、杨、张、王、石、康、刘等多姓村民,最终形成赵家院子、构林湾、周家湾、石家土城等11个聚落。同姓村民多集中于同一聚落,但傍田起屋,彼此房屋相离,分散居住;石家土城与赵家院子多为佃户,杂姓聚落,家户随田而迁的流动性极强。⑤

从三个案例来看,村落的血缘关系纽带不强,家户彼此之间没有共同的血缘关系;分散居住、因田而居,以及多个小聚落构成村落,地缘关系也不紧密。家户的个体性较强,彼此之间因利益关系结合。

(三)黄河流域的村落起源与“家村关系”特点

黄河流域的村庄种植小麦等旱地作物,水资源有限,地势平坦,围绕“水井、麦作”形成的是水井社会或麦作社会,村民集居。

河南遂平县的蔡岗村,清代中期黄河泛滥,为躲避水灾,居民向西迁徙。待水灾退去之后,徐姓大家户带着一些村民返回村庄,重新划定土地边界,复业复田重建村庄。以若干个大财主徐姓家户为核心,所有家户集中居住,家户之间的距离近,村庄分为“东街、西街”两个部分。至清代后期,村里共有五十多个姓氏的居民居住,彼此之间没有共同的血缘纽带,只有大户徐姓在村里建有祠堂,但祠堂开放,任何人可以自由出入,由外姓人看守。至民国时期,为了防卫匪患,由徐姓大户组织修建了寨墙、寨海子以及东、西、南、北四个方位的四座碉楼,所有村民出资出力,共同防卫。

山西新绛县的席村,南、韩、张三大姓氏因躲避灾害、躲避战乱分别迁入该村,同最早在此的席姓共同构成了席村的“四大家族”,除此之外,席村还有柴、杨、李等34个姓氏。众多姓氏居民集中居住,形成了六个居住单元,分别是西甲、南甲、北甲、石坡、八甲和柴家疙瘩。四大姓氏在的居住区域内均建有家庙和支祠,由家户长和支长负责管理。席村村墙由村长组织修建,费用及村墙日常的维护由全体村民共同分担。⑥

山东济宁市的军王村,清代时,王姓村民从军张王屯迁出,在军张王屯的南面另立新村并取名军王,并与李姓村民共同居住此地。后来陆续有赵、周等姓氏村民迁入,村民们以庙坑为中心,向四周扩展建房,形成了以庙坑为中心的集居格局。⑦

从上述案例来看,村落多姓聚居,血缘纽带较弱,但地缘关系较强,因防卫等需要,产生了共同的利益,结成了共同的利益关系。

综上所述并结合一百八十多个村落案例发现,华南区域、长江流域、黄河流域等三个区域的村落社会差异性较大,存在着某种关系纽带把所有的家户联系在一起,组成一个村落。从关系角度看,在不同区域的村落,存在三种基本的“家村关系”,即:血缘关系、地缘关系、利益关系。这三种基础性的社会关系均可以将若干个家户联系成为一个完整的村落。这是“家村关系”的共同性,也是所有村落社会的共同性。血缘、地缘、利益等三组基本关系,在三个村落都存在,在家户与村落社会之间发挥着重要的联结功能。

三、“关系强度”维度下的“家村关系”类型

如前所述,在三大区域内的村落,“家村关系”的基本内涵是相同的,但是在不同区域的村落社会,其表现强度是不同的,这决定了村落社会异质性,并使村落社会具有与其他村落所不同的特点。

(一)“关系强度”:关系比较的维度

村落是一个关系社会,村落社会里的家户之间有着丰富的社会关系,也无时无刻不在发生着社会关系。社会关系可以分为原生性社会关系和再生性社会关系。原生性社会关系是在村落起源和形成时就已经具备的关系;再生性社会关系是在原生性社会关系基础上生发出来的次级社会关系。再生性社会关系以原生性社会关系为基础。原生性的社会关系决定了村落社会的特点,构成“家村关系”的基本特征。从深度调查材料来看,血缘关系、地缘关系、利益关系等三种关系在华南区域、长江流域、黄河流域等三大区域的村落里一致性存在。但是,在关系表达程度上,却存在着较大的差异性。血缘关系、地缘关系、利益关系在三类不同村落社会的差异性表达,实际表现为三种关系的强度不同。因此,关系强度可以从“关系密度、关系关联性”两个维度去测量。关系密度是指单位地域内关系所能联系的家户数量。单位地域内这种关系所能联系的家户数量越多,关系密度越大。关系关联性是指这种关系下家户之间的联结性程度。某种关系下家户之间的联结性越高,关系关联性越高。关系密度越大,且关系关联性越高,关系强度就越高。那么,这种关系将家户联系成为一个完整村落社会的作用力就越大,而这种关系也是家户与村落社会发生关系的路径依赖所在,是村落社会的基础性社会关系,是村落社会的“家村关系”内涵所在。

(二)不同区域村落社会的“家村关系”比较

从“关系密度、关系关联性”两个维度去测量血缘关系、地缘关系、利益关系在三大区域村落社会的强度,可以发现村落社会之间的差异性。

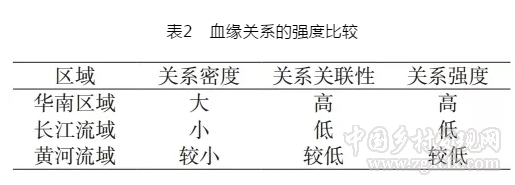

1.血缘关系的强度差异。

如下页表2所示,华南区域的村落居住一个单姓宗族,所有家户之间有着共同的祖先,彼此之间有着共同的血缘纽带关系。宗族聚族而居,血缘寓于地缘,合二为一,血缘关系所联系的家户数量是整个宗族,以任意一个家户为血缘关系的中心,基本上可以辐射到全族,关系辐射半径大,关系密度高。宗族不仅有共同的经济基础,也有共同遵守的规则体系,家户对血缘团体的依赖性较强,血缘团体对家户的约束性较大,家户之间的血缘关联性高。任何家户的行为均不能破坏宗族的整体性。因此,在这样的村落,血缘关系的强度很高。黄河流域的村落大多是杂姓、共居,彼此之间没有共同的血缘纽带关系;在村落内部仅有数量较多的家户形成了宗族组织,但共同的经济基础薄弱、宗法体系的约束力较弱,宗族仅仅是一种仪式化的存在。长江流域的村落大多是是一个杂姓、散居,家户之间的血缘纽带不仅很弱而且分散,家户之间只存在松散的亲属关系。无论从关系密度、还是从关系关联性上看,长江流域和黄河流域的村落都没有形成像华南区域那样稳固的宗族制度,血缘关系的密度、关联性都比较低,村落社会的血缘关系强度都比较弱。

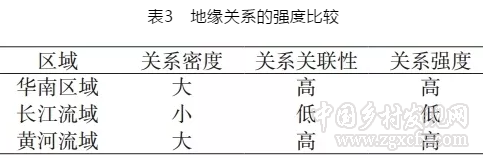

2.地缘关系的强度差异。

乡与土是构成农民社会的联系纽带。[14]地缘关系表现为家户之间的地缘依赖与对土地的依赖。如表3所示,华南区域的村落是单姓宗族聚族而居之地,从族到房支,血缘内聚带来地缘集居。家户的集聚程度高,以房支为单位集中居住,单位地域内的家户数量集中而多,家户之间的距离近,地缘关系的密度大。同时,家户受到房支、族的约束性较大,家户不能随意脱离宗族,地缘关系的强度较大。这种高强度的地缘关系是建立在高强度的血缘关系之上的。黄河流域的村落由多个姓氏家户集中居住。集居格局带来单位地域内家户数量多,家户之间距离近,地缘关系密度高。共同的生产、防卫、信仰、文化、交际等因素进一步带来家户对地域较高的依赖性,带来较高的地缘关联性。长江流域的村落由多个姓氏的家户分散居住。散居格局带来单位地域内的家户数量较少,家户之间的距离较远,地缘关系的密度低。村落布局分散、凌乱、无中心,内聚性程度低,开放的地域带来高度的流动性,家户随地流动,对地域的依赖性低,最终导致家户之间的地缘关系强度低。

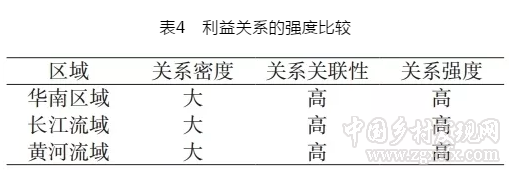

3.利益关系的强度差异。

如表4所示,华南区域的村落是建立在共同的血缘纽带基础上的血缘共同体,为了血缘共同体的生存和延续,宗族组织设置了各种单位的共有产权。所有家户之间不仅有着共同的血缘纽带关系,更有共同的经济利益关系。而且任何家户个体或个人个体均不能为了私利而损害宗族的共同利益。在这样的村落,利益关系的密度和关联性都非常强,这种高强度的利益关系是建立在高强度的血缘关系基础上的。在黄河流域的村落,家户之间的血缘纽带作用弱;杂姓共居的村落没有形成共同的经济基础。但是,村落作为所有家户共同的居住空间和生产空间,所有家户在防卫、看青、信仰等方面有着共同的利益关系。集聚格局带来单位地域内利益关系联系的家户数量多,关系密度大;家户之间的利益关联性高,导致利益关系强度较大。但是,这种高强度的利益关系是基于高强度的地缘关系之上的。在长江流域的村落,家户之间的血缘关系、地缘关系均不强,家户个体性强,利益本位突出。一个家户就是一个利益单元。因在生产和生活上无法自给自足,家户需根据不同的利益,与其他家户缔结共同的利益关系共同完成。同时,在诸如水利、安全等方面还存在共同的利益关系。每个家户都有属于自家的利益关系圈层,与村落共同的利益关系交织在一起,构成村落复杂的利益关系网络。在这个网络里,利益关系密度大,利益关联性高,带来村落高强度的利益关系。

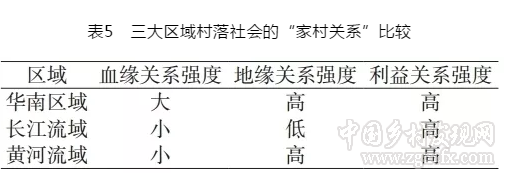

综上所述,血缘、地缘、利益等三种关系在三个村落的表达程度存在差异性,关系的强度有所不同。如下页表5所示,在华南区域的村落,血缘关系强、地缘关系强、利益关系强;但先有高强度的血缘关系,后有高强度的地缘关系和利益关系。在黄河流域的村落,血缘关系弱,地缘关系强,利益关系强;但是,高强度的利益关系基于高强度的地缘关系之上。在长江流域的村落,血缘关系弱,地缘关系弱,利益关系强。

(三)“家村关系”的三种基本类型

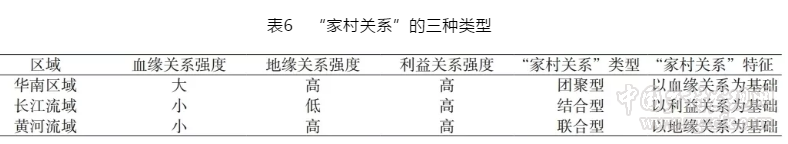

关系强度的差异性决定了“家村关系”的三种不同类型。如表6所示,根据血缘关系、地缘关系、利益关系的关系强度,可以把“家村关系”分为三种基本类型。

第一种类型:以血缘关系为基础的团聚型“家村关系”。在这种村落社会,所有家户之间有着共同的血缘关系,且血缘关系的纽带性强,血缘关系的密度大、强度高,带来高强度的血缘关系。先有共同的血缘关系,后有地缘聚居关系,血缘寓于地缘,合二为一,并进一步产生共同的利益关系。在团聚型“家村关系”下,血缘关系是原生性关系,强度大,在此基础上形成的村落社会是血缘关系社会。

第二种类型:以利益关系为基础的结合型“家村关系”。在这种村落社会,所有家户之间没有共同的血缘纽带关系,居住分散也没有形成紧密的地缘纽带关系,整个村落社会以家户为行动主体,依靠以家户为中心的私人利益关系联结起来。在结合型“家村关系”下,血缘关系松散,地缘关系分散,利益关系紧密、强度大,在此基础上形成的村落社会是利益关系社会。

第三种类型:以地缘关系为基础的联合型“家村关系”。在这种村落社会,所有家户之间没有共同的血缘纽带关系,但地缘聚居使得所有家户之间有着共同的地缘关系,且地缘关系紧密、强度高,并进一步形成共同的利益关系。在联合型“家村关系”下,地缘关系强度大,血缘关系强度小,地缘关系的高强度带来共同利益关系的高强度,在此基础上形成的村落社会是地缘关系社会。

四、结论

党中央提出“乡村振兴”战略,村落社会是乡村振兴的载体,只有充分准确地认识村落,才能有的放矢地开展乡村振兴。因为“当下是历史的延续,中国的发展和中国的道路是在长期历史过程中形成的”[15],因此,要精准认识村落就必须从历史深处着手,从村落起源和形成中把握其“家村关系”的特点。

(一)“家村关系”是认识村落社会的有效视角

中国是一个巨型国家,幅员辽阔,地形复杂,东西、南北地域之间的差异性很大。“由于自然、社会、历史的条件不同,分与合在一个国家内不同农村区域的表现形式不一样,使得某些村庄在一定区域存在多一些,某些村庄在一定区域存在少些,由此构成不同的区域性村庄。”[16]即使“从村庄社会结构角度看,中国农村也存在南北方的区域差异”[17]。因此,中国的村落社会在不同区域存在着很大的差异性。若干家户在村落地域空间里生活和生产,对外存在诸如经济、社会、文化、政治的等诸多需求,这种需求的满足需要借助对外的社会交往,从而家户与村落社会发生了丰富的联系。正是家户的非自给自足性才结成了稳定的村落社会,这个社会不是机械的拼凑,而是关系的叠加。因此,村落不仅仅只是一个地域单元,更是一个社会单元。村落社会关系的形成有其内在的逻辑。不同的村落社会,因生态环境、居住形态、历史过程、家户结构等方面的差异较大,导致家户与村落的联系机制不同。

精准认识村落社会,既要注意到村落的地域属性,更要注意到村落的关系属性。村落作为家户生产和生活的空间,是一个关系社会。关系决定了村落的特点。这个关系的起点是家户,由家户的非完全自给自足性所决定,家户无法自给自足的需求依靠村落社会解决,其行为路径是关系,也就是“家村关系”。也即是说,家户与村落之间并不是完全独立的,而是存在着丰富的联系。家户与村落之间存在着一定的关系,即“家村关系”。这种关系决定着村落社会的特质性,决定着村落里的经济、社会、文化和政治活动。村落社会不同,其“家村关系”也不同。通过对“深度中国农村调查”材料的认识,华南区域、黄河流域、长江流域的村落社会截然不同,表现出不同类型的“家村关系”,而这种“家村关系”又根源于村落社会的起源之中。因此,“家村关系”是认识村落社会的一个有效视角,“家村关系”视角强调从关系出发去精准认识村落。以“家村关系”来认识村落社会,要注意从村落起源和形成的历史深处着手,因为“家村关系”视角下,村落社会具有历史延续性。

(二)以“家村关系”认识村落社会的关键是异质性

从“深度中国调查”发现,不同的村落社会,具有不同的“家村关系”类型。以“家村关系”来准确认识村落社会,关键在于认识到中国村落社会的异质性,而非均质性。以往学界在从事农村研究中,或者模糊了“村落”概念把村落作为一个同质性很强的社会,或者以地域、区域为单位来划分和认识村落,这两种做法要么忽略了村落社会的异质性,要么以点带面地认识村落。精准认识村落有两个层次:第一个层次是,不仅要从地域属性上认识村落,更要在社会属性上认识村落;第二个层次是:在把握关系的基础上,注意村落社会的异质性。把村落看作是一个关系社会,须知关系建立在特定的社会土壤之上,土壤不同,生发出来的关系也不同。如华南区域的村落“由家而族”,整个村落是一个单姓宗族,在这样的土壤上生发出来的强有力关系是团聚型的血缘关系;在长江流域的村落,家户分散居住,杂姓共居,彼此之间没有较强的血缘纽带和地缘纽带,如此生发出来的强有力关系是结合型的利益关系;在黄河流域的村落,杂姓聚居,彼此之间的血缘纽带弱,如此生发出来的强有力关系是联合型的地缘关系。因此,以“家村关系”来认识村落社会关键在于认识村落社会的异质性,只有认识到了村落社会的异质性,才能理解在村落社会上发生的经济、社会、文化和治理行为,才能理解农民的行为逻辑。结合当下“乡村振兴”来看,以“家村关系”认识村落社会异质性,精准把握村落的多样性、差异性,才能有效制订符合村落特点的乡村振兴策略。

作者简介:李华胤,华中师范大学政治科学高等研究院/中国农村研究院讲师、硕士生导师、博士

中国乡村发现网转自:《广西大学学报(哲学社会科学版)》2019年第1期

(扫一扫,更多精彩内容!)