引言:作为国家生态安全屏障,西藏的生态环境功能地位举足轻重,其农业面源污染治理和生态环境保护对我国农业可持续发展具有重大的战略意义。新世纪以来,西藏农业面源污染问题日益突出,主要表现为化肥、农药等农业化学投入品的过量使用,农作物秸秆、畜禽粪便、农膜等农业废弃物的排放以及农牧民生活垃圾排放3个方面。以化肥为例,西藏化肥施用量不断增加,由2000年的2.5万吨增加到2016年的5.9万吨,年均增长5.8%,单位面积化肥施用量由2000年的108千克/公顷增加到2016年的248千克/公顷,年均增长5.6%。西藏雅鲁藏布江、拉萨河、年楚河、尼洋河等流域都受到农业面源污染的威胁。因此,分析西藏农业面源排放TN、TP的排放总量及强度,并探讨空间差异与分布特征,对西藏农业面源污染治理和农业生态环境改善,以及实现全区农业可持续发展具有重要意义。

本文以西藏不同地区农田化肥、畜禽养殖和农村生活为调查单元,利用经验排放系数,对2000-2016年西藏农业面源排放的TN、TP排放总量、构成及强度进行核算,并探讨其空间差异与分布特征,试图揭示西藏农业面源污染现状并把握其动态演变,从而为西藏农业面源污染防治政策的制定提供参考和依据。

1、材料与方法

1.1研究区概况

西藏地处青藏高原,平均海拔在4000米以上,地势由西北向东南倾斜,地形复杂多样,气候呈现由东南向西北的带状分布特点,素有“世界屋脊”和“地球第三极”之称,是世界上生物多样性最为丰富的地区之一。西藏农业土地的主要类型为草地,天然草地面积为 12.3亿亩,占全区国土面积的 68%,居全国第一位,但耕地面积较少,仅为355.2万亩。全区辖拉萨、昌都、山南、日喀则、那曲、阿里、林芝7个地市,居民以藏族为主。农业和畜牧业是西藏农牧民的主要经济来源。2000年以来,在国家一系列强农惠农和农业援藏政策的支持下,西藏农牧业快速发展,农牧民收入持续增长。2017年,西藏农业总产值达到122.8亿元,占地区生产总值的9.4%;农村居民人均可支配收入首次突破万元,达到10330元,比上年增长13.6%。然而,西藏农业经济快速增长也付出了一定的资源环境代价,农业面源污染是西藏生态环境的重大挑战。

1.2农业面源污染排放量核算模型

本文采用单元调查法,对西藏农业面源污染排放量进行核算。该方法主要评估农业生产和农村生活的过程中产生的污染物,在降水和灌溉过程中通过地表径流和排水等途径汇入地表水体造成的污染。基于西藏农业面源污染的现状,本文最终选择农田化肥、畜禽养殖、农村生活3个污染单元,核算的主要污染物指标包括TN、TP排放量2类,因为它们是造成水体污染和水体富营养化的主要因子(表1)。

本文构建的农业面源污染排放量核算模型如下:

式中,E为农业面源污染物TN、TP排放量;EU为单元i指标统计数;β为单元i污染物的产污强度系数;EU和β之积是农业和农村污染物的产生量(产污量);LC为单元i污染物的总排放系数。由于缺乏专门针对西藏进行的研究,本文在查询相关文献和研究报告的基础上确定各系数。计算西藏农业面源污染排放量时,3个污染单元所采用系数如下:

(1)农田化肥

化肥施用造成的污染排放量等于化肥(氮肥、磷肥)施用折纯量乘以总排放系数,排放系数按已有文献口径计算,西藏的氮肥流失率为10%,磷肥流失率为4%。

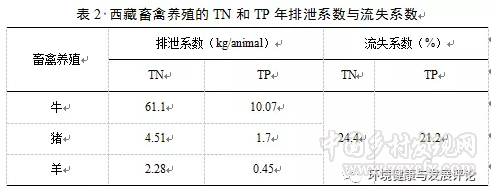

(2)畜禽养殖

西藏畜禽养殖是主导产业,且养殖方式是以行政村为单位的规模养殖,造成的面源污染主要来源于畜禽粪尿中所含的N、P等污染物。畜禽养殖污染排放量等于畜禽养殖总量(存栏量或出栏量)、污染排泄系数和流失系数三者之积。其中,畜禽粪尿排泄系数采用国家环保总局(2002)数据,污染流失系数采用赖斯芸(2003)关于我国畜禽污染物流失率分区情况的研究结果(表2)。本文统计的畜禽包括牛、羊、猪,其中,牛、羊因饲养期超过一年,养殖总量用年末存栏量计,猪因饲养期少于一年,养殖总量用当年出栏量计。

(3)农村生活

农村生活污染主要分成生活污水和人粪便两部分,其中,生活污水TN和TP的单位人口年产污系数分别为0.584kg/人和0.146 kg /人,排放系数取100%;人粪便TN和TP的单位人口年产污系数分别为3.06 kg /人和0.64 kg /人,排放系数取10%。合计得到单位农村人口农村生活污染TN和TP排放强度分别为0.89 kg /人和0.20 kg /人。

1.3数据来源

利用单元调查法对西藏农业面源污染排放量进行估算,除了各污染单元的排放系数外,还需要相关的统计数据,主要包括西藏全区及7个地市的化肥施用量(包括氮肥、磷肥折纯量)、畜禽养殖量(包括牛、羊、猪存栏量和出栏量)和农村人口数量。这些数据主要来自于2001-2017年《西藏统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》。

2、结果与分析

2.1西藏TN、TP排放量

2000-2016年,西藏TN、TP排放量基本呈现有增有减的平稳变动趋势(表3)。其中,TN排放量由2000年的90852.0t变为2016年的99390.5t,年均增长0.6%,TP排放量由2000年的13499.5t变为2016年的14824.4t,年均增长0.6%。西藏TN和TP排放量在2007年和2011-2014年均呈现下降趋势,主要原因在于畜禽养殖量减少,导致畜禽养殖的TN和TP排放量下降。2007年西藏牛存栏量为622万头,比2006年下降4.5%,猪出栏量为15.6万头,比2006年减少14.9%;2011年西藏牛存栏量为645万头,比2010年下降1.4%,羊存栏量为1459万只,比2010年下降7.6%,猪出栏量为19.9万头,比2010年减少2.9%。

2.2西藏TN、TP排放的构成

西藏3个污染单元对TN和TP排放量的贡献率由大到小分别是畜禽养殖、农村生活和农田化肥,它们占TN排放总量的平均比重分别为96.3%、2.0%和1.7%,占TP排放总量的平均比重分别为94.5%、2.9%和2.6%(表4)。由此可见,畜禽养殖是西藏TN和TP排放的最主要贡献单元,也应该是西藏农业面源污染防治的重点领域。但是,也需要注意到畜禽养殖的贡献率总体呈现下降趋势,而农村生活和农田化肥贡献率有所增加。

2.3西藏TN、TP排放的空间差异

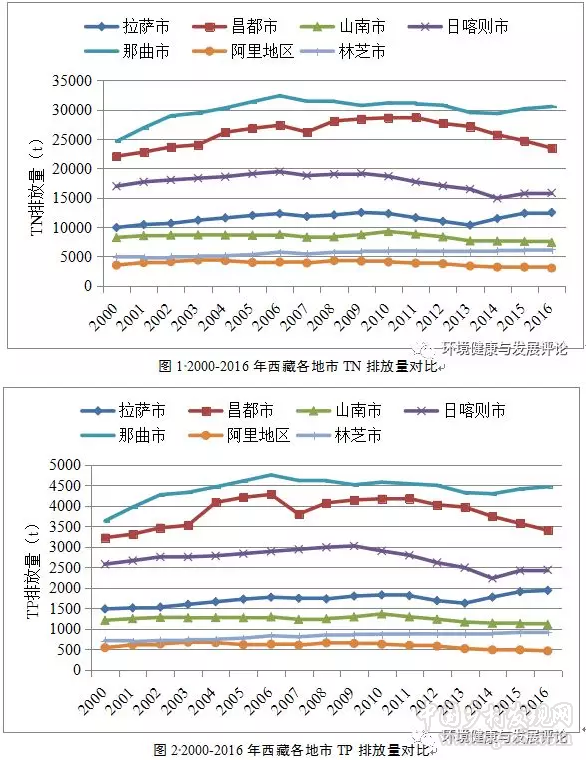

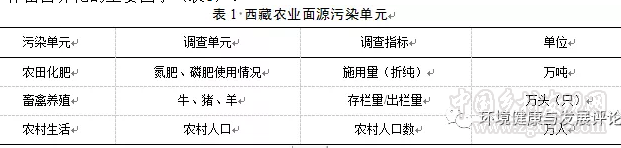

2000-2016年,西藏7个地市的TN和TP排放总体呈现增加趋势,并且空间差异明显(图1、图2)。那曲市、昌都市、日喀则市的TN和TP排放量位居前3位,这与西藏畜禽养殖和农村人口分布基本相符,它们的牲畜存栏量和农村人口数都位居全区前3位,2016年,3市牲畜总存栏量占全区牲畜总存栏量的69.9%,农村人口数占全区农村人口总数的67.2%。由于畜禽养殖业快速发展带来的畜禽粪便问题日趋严重,以及农牧民生活水平提高引致的农村生活污染物排放量增加,导致这3市的TN和TP排放量居高不下,始终位于全区前3位。阿里地区是西藏TN和TP排放量最低的地区,主要原因在于阿里生存条件恶劣、生态环境脆弱、自然灾害频发,畜禽养殖量、农村人口数和农作物种植面积远远低于西藏其他地市。因此,那曲市、昌都市、日喀则市应当作为西藏农业面源污染治理的重点区域。

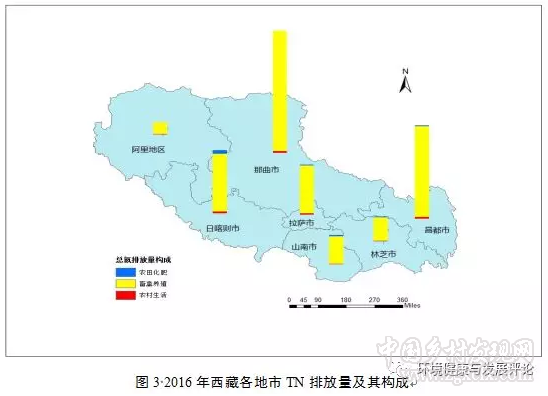

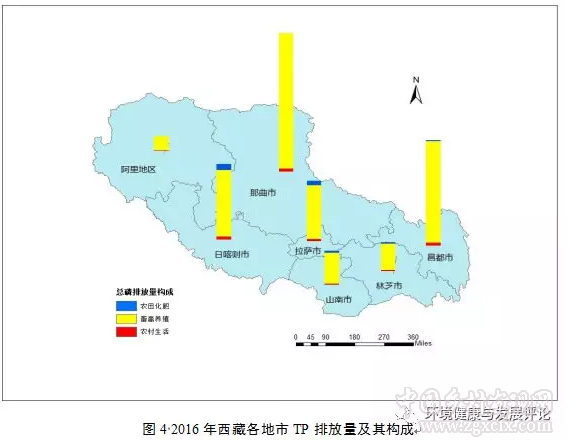

本文利用GIS空间分析平台,直观反映出2016年西藏各地市的TN、TP排放量及3个污染单元对TN、TP排放量的贡献(图3、图4)。2016年,畜禽养殖对7个地市的TN和TP排放贡献率均居第一位;农村生活对拉萨市、昌都市和那曲市TN排放的贡献率位居第二位,对昌都市、那曲市和阿里地区的TP排放的贡献率位居第二位;农田化肥对山南市、日喀则市、阿里地区和林芝市的TN排放的贡献率位居第二位,对拉萨市、山南市、日喀则市、林芝市TP排放的贡献率位居第二位。因此,西藏农业面源污染防治要根据各地市的排放现状,重点针对畜禽养殖造成的面源污染,因地制宜地制定差别的农业面源污染防治政策,这样才能实现低成本、高效率的治理。

2.4西藏TN、TP排放强度的空间差异

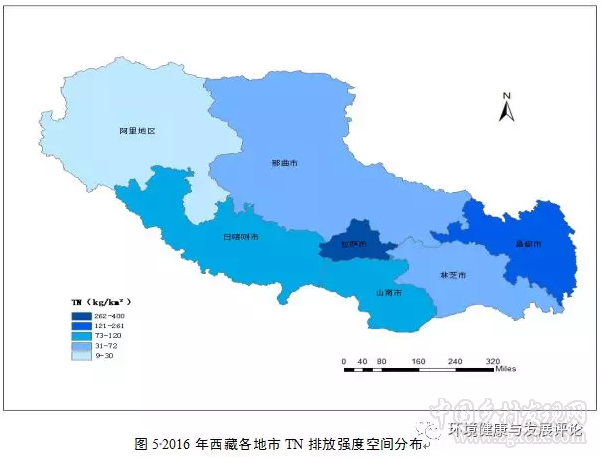

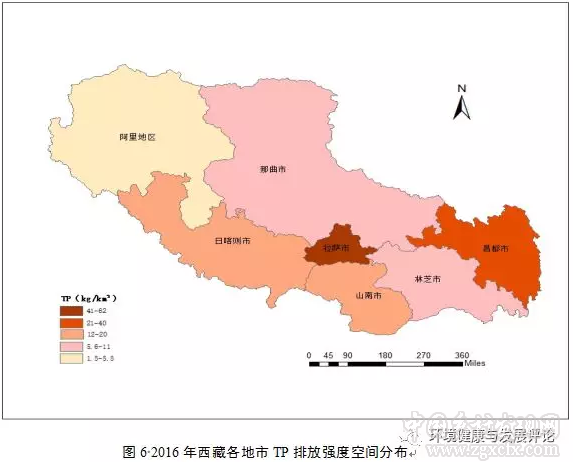

TN、TP排放强度是指单位土地面积的TN、TP排放量的积聚程度,用排放量与土地面积的比值来表示,可以在一定程度上表征西藏各地市农业面源污染负荷程度。结果显示,2000-2016年,拉萨市TN和TP排放强度最高,平均强度分别为364.2kg/km2和54.2kg/km2,远高于全区其他地市水平,甚至高于全国平均水平。昌都市TN和TP排放强度居第二位,平均强度分别为236.2kg/km2和34.8kg/km2;山南市和日喀则市TN和TP排放强度分居第三和第四位,但二者相差不大,其中山南市TN和TP平均排放强度分别为104.9kg/km2和15.6kg/km2,日喀则市TN和TP平均排放强度分别为97.5 kg/km2和14.9kg/km2;那曲市和林芝市TN和TP排放强度分居第五和第六位,其中那曲市TN和TP平均排放强度分别为66.6kg/km2和9.8kg/km2,林芝市TN和TP平均排放强度分别为48.0kg/km2和7.1kg/km2;阿里地区TN和TP排放强度最低,平均强度分别为12.6kg/km2和1.9kg/km2,远低于全区其他地市水平。综合考虑到农业面源污染总量和负荷强度,拉萨市、昌都市、日喀则市、那曲市应当作为西藏农业面源污染治理的重点。

为了更直观反映西藏各地市农业面源污染排放强度差异,本文借助GIS空间分析平台作出了2016年西藏各地市TN和TP排放强度分布图(图5、图6)。由图可见,拉萨市TN和TP排放强度最高,位于第一层级;昌都市TN和TP排放强度次之,位于第二层级;山南市和日喀则市TN和TP排放强度位于第三层级;那曲市和林芝市TN和TP排放强度位于第四层级;阿里地区TN和TP排放强度最低,位于第五层级。

3、结论与讨论

3.1结论

本文利用单元调查法,在总量、结构与强度及其空间分布等方面对2000-2016年的西藏TN、TP排放量进行研究,结果表明:

(1)2000-2016年,西藏TN、TP排放量基本呈现有增有减的平稳变动趋势,其排放均值分别为103515.5t和14565.4t,总体趋于稳定。畜禽养殖是西藏农业面源TN、TP排放的最大贡献单元,其占TN、TP排放总量比重的平均值分别为96.3%和94.5%。因此,畜禽养殖是西藏农业面源污染防治的重点领域。

(2)西藏7个地市的TN、TP排放量总体呈现增加趋势,并且空间差异明显。2000-2016年,那曲市、昌都市、日喀则市的TN和TP排放量位居前3位,这与西藏畜禽养殖和农村人口分布基本相符。并且,畜禽养殖对全区7个地市TN、TP排放的贡献率最大,畜禽养殖占TN和TP排放量的比重分别在91%和87%以上。西藏农业面源污染防治要根据各地市的排放现状,重点针对农业面源污染的重点污染单元,因地制宜地制定差别的农业面源污染防治政策,这样才能实现低成本、高效率的治理。

(3)从农业面源污染排放强度来看,拉萨市TN和TP排放强度最高,位于第一层级;昌都市TN和TP排放强度次之,位于第二层级;山南市和日喀则市TN和TP排放强度位于第三层级;那曲市和林芝市TN和TP排放强度位于第四层级;阿里地区TN和TP排放强度最低,位于第五层级。综合考虑到农业面源污染总量和负荷强度,拉萨市、昌都市、日喀则市、那曲市应当作为西藏农业面源污染治理的重点区域。

3.2讨论

本文利用单元调查法对西藏TN、TP排放量进行估算时,主要参照现有农业面源污染研究的相关文献来确定主要污染物的排放系数,考虑到西藏农田径流情况、畜禽养殖方式和农村生活特点的特殊性,计算结果虽无法得到有效验证,但其与作者在拉萨市和林芝市的部分地区实地调查结果基本相符。将本文结果与梁流涛、郝守宁等对各自研究区的农业面源污染研究成果进行比较发现:西藏农业面源TN和TP的最主要来源均为畜禽养殖,梁流涛计算得到2006年畜禽养殖对西藏农业面源TN和TP排放量的贡献率分别达到97.1%和96.7%,与本文结果基本一致。郝守宁等研究认为畜禽养殖、农村生活、农田化肥是西藏林芝市农业面源污染的主要来源,其中畜禽养殖在TN和TP排放量中占最大比重,结论也与本文一致。此外,与黄淮海平原、三峡生态屏障区、福建省等地区的相关研究相比,西藏TN、TP排放量与排放强度虽低于这些地区,但作为国家生态安全屏障,西藏农业面源污染的危害程度较大。而且,西藏TN、TP排放量和空间分布的规律与这些地区相同,TN、TP排放量随着畜禽养殖量、农田化肥使用量和农村人口的增加而增加。

本文仅选取了TN和TP这2个指标表征农业面源污染,只考虑了畜禽养殖、农田化肥和农村生活3类污染源,并未考虑COD、NH3-N等污染指标及农药、农膜、农作物秸秆等污染源的影响。下一步将构建西藏农业面源污染综合指标体系,并将污染状况与社会经济指标相结合,在总量和空间上全面综合反映西藏农业面源污染的总体特征,在拉萨市、日喀则市等农业面源污染排放总量和强度较大的市以区县为单元进行深入研究,为西藏农业面源污染防治和生态安全屏障构建提供依据和参考。

作者简介:周芳:西藏农牧学院;金书秦:农业农村部农村经济研究中心;张 慧:中国人民大学

中国乡村发现网转自:《中国农业资源与区划》2019年第1期

(扫一扫,更多精彩内容!)