——以“两权”抵押贷款为例

乡村振兴战略的提出为我们勾勒出了一幅“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村发展图景。这一发展战略的部署从生产要素配置的角度可以被视为是新时代背景下,城乡之间生产要素的再配置。其核心是引导和推动更多资本、技术、人才等要素向农业农村流动,促进产业发展,以形成现代农村产业体系。在这一过程中,增加和引进资本的投入对于实现产业发展尤为重要,是实现“产业兴旺、生活富裕”总要求的基本保障。

然而,资本的缺乏始终是制约农村经济社会发展的重要因素之一。虽然2018年的中央一号文件已明确提出,将“开拓融资渠道,强化乡村振兴投入保障”,但政策性的投入和财政资金的倾斜仅为乡村振兴投入保障的一部分内容,并且缺乏市场活性;更为重要和迫切的是如何盘活农村已有资产,尤其是激活农村沉睡资产,发挥农业相关经营主体自身融资发展的积极性,缓解农业投资资金需求压力。基于此,我国提出和实施了农村承包土地经营权与农民住房财产权(以下统称“两权”)抵押贷款等一系列改革措施,并逐步放松针对这两项权利的制度和法律约束。目前,“两权”抵押融资探索已在全国各试点地区有序展开,这种政策创新能否有效缓解农户与经营主体的信贷约束,满足农村产业融资发展的资金需求,并进而构成乡村振兴重要的制度性供给内容,成为亟待研究的重要话题。

1、“两权”抵押贷款机制的创新与实践

1.机制创新

早在2008年中国人民银行和中国银行业监督管理委员会下发《关于加快推进农村金融产品和服务方式创新的意见》,提出开展“创新担保贷款方式,扩大有效担保品”的试点工作,以期激活农村金融市场。2009年,《关于进一步加强信贷结构调整促进国民经济平稳较快发展的指导意见》文件下发,首次明确提出“有条件的地方可以探索开办土地经营权抵押贷款”,但并未给出具体的操作办法。2013年与2014年中央一号文件分别提出“全面开展土地确权颁证工作”、“允许承包土地的经营权向金融机构抵押融资”,从国家层面予以肯定,为开展农村土地经营权抵押贷款提供了重要保障。2015年国务院出台《关于开展农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的指导意见》,再次指出通过开展“两权”抵押贷款业务“有效盘活农村资源、资金、资产,增加农业生产中长期和规模化经营的资金投入”。2016年央行、银监会、保监会、财政部和农业部等五部门联合印发《农村承包土地的经营权抵押贷款试点暂行办法》,指导开展农地经营权抵押贷款。与此同时,国家从制度层面持续发力,2016年正式提出“落实所有权、稳定承包权、放活经营权”的农地“三权分置”政策,并赋予土地经营权抵押担保的权能,重构农地权利体系;2018年中央一号文件中提出“探索宅基地所有权、资格权、使用权‘三权分置’”,“落实宅基地集体所有权,保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权,适度放活宅基地和农民房屋使用权”。虽未明确提及赋予宅基地和农民房屋使用权抵押权能,但是已有试点地区展开相关业务试点。至此围绕“两权”抵押贷款机制得以逐步确立。

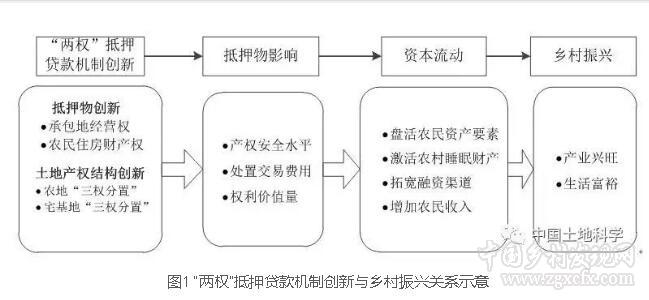

基于抵押物构成要件的视角,可以发现作为有效抵押物应具有法律允许、权利安全、处置交易费用低、权利价值量高等基本特征。以此为出发点,有助于我们识别已有制度创新机制对抵押物完整性的影响路径,并进一步讨论其对资本流动、乡村振兴的影响。其内在作用机理如图1所示。

2.试点实践

2015年选取北京大兴区等232个试点县(市、区)、天津市蓟县等59个试点县(市、区)分别作为“两权”抵押试点。截止2017年9月末,全国232个试点地区农村承包土地的经营权抵押贷款余额295亿元,试点以来累计发放贷款448亿元;59个试点地区农民住房财产权抵押贷款余额196亿元,试点以来累计发放贷款261亿元。其中90%以上的试点县(市、区)建立了农村产权交易中心或土地流转中心,1180家金融机构建立“两权”抵押贷款管理制度并落地试点业务。“两权”抵押贷款取得阶段性成效。一方面,在土地流转背景下,各地区结合自身条件、外部环境限制以及土地流转模式,创新开展了以上海农村土地经营权抵押贷款、四川崇州土地股份合作社股权抵押为代表的典型模式,丰富了承包地经营权抵押的具体实现形式。另一方面,在农民住房财产权抵押贷款领域,由于农民住房是农户的主要财产,并且涉及农民住房所有权及所占宅基地使用权,较为敏感和复杂。除少数经济发达地区,尤其是乡镇企业发展活跃地区,例如浙江丽水(竹品加工)、武汉江夏(农产品购销)、常州武进(花木生产)等地可以直接采用农民住房所有权进行抵押贷款尝试之外,大多均采取审慎的态度,选择组合抵押、联保的方式,或者通过机制设计选择还款能力强的农户进行放款。

2、现存问题

通过土地政策创新实现的“两权”抵押贷款,在一定程度上放松了相关主体的信贷约束、增加信贷供给的政策目标。但由于抵押物本身的特性及相关制度改革的系统性、协同性欠缺,致使目前“两权”抵押贷款仍面临诸多问题。

1.“两权”价值量低、抵押异化与抵押门槛高

现阶段“两权”的经济价值仍较低,尤其是农民的住房财产权价值,仅在大城市郊区和乡村旅游产业较为发达地区有所显现。基于此,各试点地区便采用组合抵押、联保和限定最低抵押面积与年限的方式提升抵押权利价值、管控金融风险。这也带来了抵押异化与抵押门槛高的问题。例如在粮食主产区的吉林省,相关金融机构普遍规定抵押面积在100亩以上(普通承包农户标准降低50%),抵押年限不得超过流转土地剩余年限,流转租金已经付清三年及以上等;山东推出的“农地经营权抵押+第三方承接”模式则要求除农地经营权外,还需寻找多位相同领域的联合担保人(在实地调研中发现个别地区会要求联合担保人为公务员、党员身份)。在农民住房财产权抵押实践中,呈现出双向选择的特点,贷款人多为规模种养大户或个体商户,本身已具有其他优质财产可用于抵押。而组合抵押则是现阶段各试点地区开展“两权”抵押较为通用的做法,即除“两权”外,还需提供诸如城镇住宅、农业机械等不动产与动产一同作为抵押物。虽然这些办法可以有效弥补“两权”价值低的缺陷,但无形中使得“两权”抵押贷款异化、提高了抵押门槛,将有融资需求的普通农户排除在外,与原有政策创新目标相违背,也不符合未来一段时间普通农户仍将作为农村发展的主要主体的客观事实,不利于普惠金融的有效实现。

2.抵押物处置难、金融风险增加

农村土地流转市场表现出发育不完善、机制不成熟的特征。虽然农地与宅基地“三权分置”政策通过确权、颁证、赋权的方式提升了“两权”的产权安全性,但受农村社会“差序”格局的影响,“两权”作为抵押物的产权安全性依然有限。这也使得“两权”抵押在违约时面临处置难题,增加金融机构的风险。相关金融机构的“两权”抵押管理办法中,针对发生违约时如何实现抵押权、如何处置抵押物均未作出明确的说明。虽然一些地方政府通过成立物权担保公司、寻找第三方承接、建立抵押风险补偿机制的方式降低金融机构所面临的风险;但是一方面这些机制的建立需要地方财政的大力支持,并受当地农业产业发展的限制;另一方面并无显著减少违约的风险。各试点地区发生的违约行为及最终的处置结果也证实了这点。“两权”,尤其是农民住房财产权的处置问题,面临着社会安定、道德风险、经济的多重考量。

3.人文救助性强、缺乏市场活性

由于现阶段“两权”所固有的低价值量和难处置的特征,有的学者认为,即使放开制度和法律限制,“两权”也难以成为真正有效的抵押物。虽然数据显示“两权”抵押已经取得阶段性成效,但这很大程度上取决于地方政府的推动和财政支持的力度。换言之,已有试点地区“两权”抵押案例并不能说明“两权”可以作为有效的抵押物,反而显现出现阶段“两权”抵押贷款表现出极强的人文救助性质。例如河南邓州已发放的承包地经营权抵押贷款多提供于当地优质龙头企业,虽然有助于企业发展,但对于企业而言这类贷款的政策含义更为重要。根据吉林梅河口市相关金融机构的农地经营权抵押台账分析,抵押贷款行为多发生于政策出台初期,截止2017年7月三家相关金融机构均无新增抵押贷款业务。其他试点地区也表现出类似的情况。在开展第一轮“两权”抵押之后便失去了热情,而金融机构也缺乏围绕“两权”的信贷供给积极性,究其原因是缺乏市场活性的抵押机制难以持续。

3、结论及启示

现阶段“两权”抵押受制于抵押物处置交易费用较高、抵押物经济价值有限等因素影响,表现出很强的人文救助性质,缺乏市场性,难以持续。除此之外,金融机构为管控风险和提高经营权价值所作出的抵押贷款条件限制,客观上提高了抵押贷款的准入门槛,降低了农户和普通经营主体的贷款可得性,有违普惠金融的农村金融市场改革目标。因此,围绕“两权”抵押的土地政策创新优化措施可以从以下三个方面展开。

1.继续完善农村土地制度改革,提高“两权”安全水平

农地“三权分置”制度改革措施,强化了乡村振兴的制度性供给,有助于解决目前农村承包地权利界限不清的问题,尤其是“平等保护经营权”的政策主张,将进一步提升经营权安全水平,下一步应重点围绕平等保护经营权的实现形式展开,切实将“平等保护”落到实处。而宅基地“三权分置”制度安排目前尚处于设想阶段,探索宅基地所有权、资格权与使用权“三权分置”,尤其是适度放活宅基地和农民房屋使用权可以借鉴已有农地“三权分置”的实践经验,从权利界定出发,厘清“三权”关系和内涵,并通过颁发相关证书的方式稳定主体预期。对于“两权”,村集体、普通农户与经营主体三者间的复杂权利博弈关系均将直接影响“两权”安全水平。因此,建议在地方政府实践的基础上,因地制宜,丰富“三权分置”实现形式,厘清权利主体关系,扎实推进确权颁证工作、继续深化和完善农村土地制度改革,以提高“两权”安全水平。

2.规范农村土地流转市场,降低抵押物处置交易费用

市场化的流转机制不仅是活化要素配置的,亦是实现“两权”抵押的重要保障。一方面,随着城镇化进程的推进,农村土地流转市场进一步扩大,但农地流转仍表现出非正式、短期化的特征。应当继续引导和规范农地流转市场,尤其是提升农户与新型经营主体间流转契约的规范程度,以减小农地流转和处置过程中的交易费用;另一方面,少数有条件地区已经实现农村闲置宅基地使用权的流转,实现农民住房财产权的资本化。在这一过程中,可以通过扶持建立第三方服务组织或者集体所有者主动承担相应的监督和管理责任,以增加市场机制在“两权”流转中的要素配置作用,避免过度的行政干预,扭曲土地流转市场。

3.增加配套制度供给,释放“两权”价值量

2018年中央一号文件中强调要“着力增强改革的系统性、整体性、协同性”。“两权”抵押所表现出的问题一方面是由于抵押物的社会经济属性所决定;另一方面受相关配置制度不健全的影响。农村社会保障制度、农业保险等制度的欠缺与不足使“两权”不仅承担经济功能,还同时承载着社会功能。出于风险最小化的考量,离土农户以获得较少经济价值而保留“两权”社会功能的选择也就不难理解。基于此,在乡村振兴战略背景下,除相关土地政策创新外,还应当积极建立和完善以农村社会保障制度、农业保险制度为代表的相关配套制度供给,实现改革的系统性、整体性与协同性是,促使“两权”回归市场价值,释放“两权”的潜在价值量。

(扫一扫,更多精彩内容!)