2017中国城市规划年会的“小城镇特色化发展”专题会议上,学会小城镇规划学术委员会委员、西安建筑科技大学建筑学院雷振东教授以“西部小城镇灾害防控的规划原理与方法”为题做主旨报告,重点介绍西部小城镇自然与灾害背景、西部震区状况及关中平原小城镇内涝自平衡模式。

作者简介:雷振东 学会小城镇规划学术委员会委员,西安建筑科技大学建筑学院教授

与经济发达地区的小城镇不同,西部地区的小城镇当前发展的目标仍处于如何在自身区域环境中良好生存、走适合自己发展道路的阶段。雷振东试图用快速城镇化引起的负面问题,对灾害的防控进行研究,思考由规划引发的灾害,如何通过规划来解决。对于关中平原小城镇的内涝问题,如何通过小城镇规划结构上的改善来解决。

1、西部的自然与灾害背景

黑河到腾冲一线,历史上线以西是57%的土地、6%的人口,线以东是42.9%的土地、94%的人口。但是当前西部省份土地和人口的关系变为西部是71%的土地、29%的人口,东部是29%的土地、71%的人口,呈现为反值的关系。从少数民族的分布格局上看,有638个少数民族县级单位处于红色区域,只有61个少数民族县级单位在东部地区。地广人稀,民族众多,经济发展滞后,这是西部小城镇发展的总体背景。

东西部划分的“胡焕庸线”

同时,西部还面临着气候恶劣、生态脆弱的自然条件现状。塔里木盆地沙漠化,内蒙古高原风蚀沙化,青藏高原是高寒极地,黄土高原水土流失,秦巴山区是崇山峻岭……贫穷落后是这个地区的代名词,国家级贫困县有421个在西部地区。

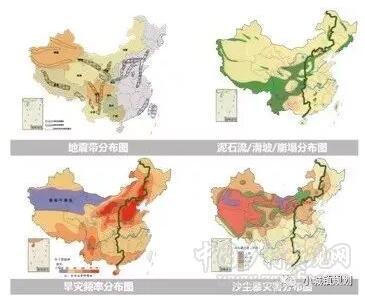

灾害频发:地震、泥石流、滑坡、崩塌、沙尘暴、旱灾……在灾害频发地区的小城镇的人应该如何生活?地震为万灾之首,严重的地震对小城镇损害经常是毁灭性的;旱灾在一个地区的发生也有一定的规律;关中平原地区年年频发的内涝,这些天灾如何应对?天灾里面有没有人祸的成分?值得大家思考。

雷振东表示,西部地区的小城镇虽然与东莞这类发达地区的小城镇在行政级别上同级,但完全不是一个概念。西部小城镇的主体性质仍然是乡土社会的镇、农业社会的镇。西部小城镇规划原理的权重主体是生态安全底线和生存安全保障。西部小城镇的首要任务是保护和修复生态,不是现代产业经济。西部小城镇的发展应保障村镇居民体面的生存、生活、生产,传承文化和后代,这是他们作为一个国民的基本权利,也是他们的责任。

各类灾害分布图

2、西部震区行

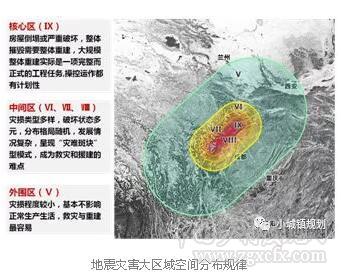

地震灾害中,受灾的情况是与其跟震中之间的距离成正比的,核心区、中间区、外围区的受损程度也不尽相同。地震引起的灾种类型多样、破坏多元、分布格局随机,整体规划和灾后重建的应对方法也不同。

地震灾害大区域空间分布规律

接下来,雷振东以绵竹(震区核心区)、广远下寺村(震区中间区)、宁强县(震区外围区)三个地震受灾区为例,讲述规划与自然灾害之间的关系。

绵竹城区震后状态较好,房屋如有倒塌,原因基本为后期装修问题。村庄在震后的受灾情况基本较小,死伤基本为零,但是镇上受灾则较严重,特别是早年修建的学校受灾最为严重,近几年修建的学校基本安好无损。

震后现象表明,建筑抗震技术不是问题,无适应性技术才是真正的症结,镇这一层面建筑技术的社会化进程任重而道远。

西部经济发展滞后的广大农村社会人口是中国社会的弱势群体,村镇中小学生、幼儿和老人是弱势群体中的弱势群体。在他们的社会中,低下的经济基础决定了技术意识的淡泊性和技术支持的不现实性,也决定其居住建筑安全的无保障性,同时决定了地方适宜性低成本抗震技术的发展方向性。

绵竹十日,雷振东深感大灾面前弱势群体更受大难的基本规律:城市人以高成本规范性建筑为代价换来了生的机会,农村人以简陋的低密度换取生的机会,而具有城乡双性的镇,则用无数鲜活的生命为代价节省了一点已经无意义的利益;城市良好的交通和设备条件使得城市灾区在最短时间得到了救助,镇地处山区、布局分散、量大面广,及时的救助难以保证。

台湾援建模式的西部应用——陕甘南

本次援建项目以住建部村镇司牵头,台湾出资,西安建筑科技大学设计,企业施工队负责具体施工操作。但是后续实际操作中,由于忽视村民作为主体的作用与实际需求,最终的援建不算十分顺利。

作为学者,雷振东表示,外部援建要科学、高效与和谐,只度灾区内部无法逾越的坎,不做内部具备潜力能完成的事,否则必会造成高成本、低效率的外部援建结果,甚至会无异于对内部经济资源和发展机会的掠夺。

“天下第一村”援建项目

下寺村灾后重建

下寺村震后的灾后重建是雷振东亲自参与的项目,他首先根据灾害程度:全部倒塌-严重破坏-轻度破坏的比例将建筑物的重建方式进行分类。对于震后建筑的建设要以安全、节约成本为目标,同时应注重村民本身的主体作用,以轻钢结构为主要结构类型,分类指导,引导群众、支撑群众进行改造,一户一案。

下寺村灾后重建规划

灾后重建项目交流过程

必须将农民能看得懂的“俚语式”语言编进规划,做农民能操作的“风土抗震设计”,强化农民的抗震防灾意识,培训农民的抗震技能,储备农村的抗震防灾资源。

3、向传统学习关中原地区小城镇内涝自平衡模式

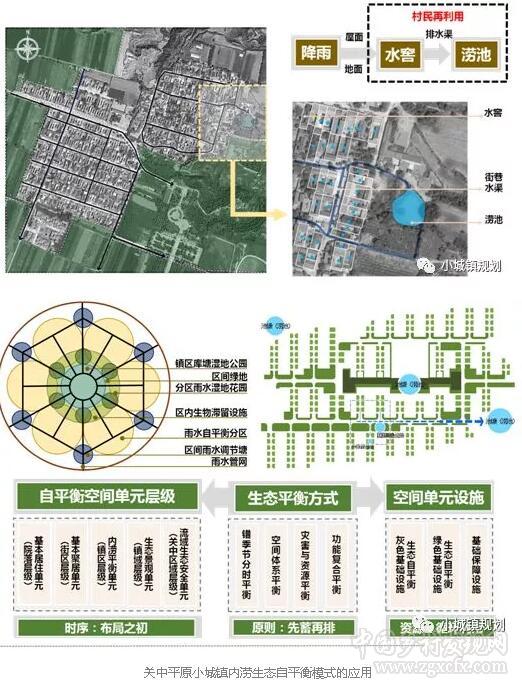

关中平原地区自古以来干旱暴雨交替,在没有现代市政设施条件下,传统的雨水处理逻辑是值得今人学习的。零管道、零基础设施的背景下,如何利用生态的手法保持内涝自平衡?

千百年来,关中人民采用涝池、水窖、低洼林地、田垄等一系列防蓄结合、错季利用的原生态模式,解决了这一问题。古人将雨涝应对策略架构于整体时空结构布局之初,不同于现代城市规划“先空间布局后设施配置”的做法。

在实际应用中,以单元的概念、平衡原理和测算方法设置水塘、水窖。首先保证单户院落内部的自平衡,后以村庄为单位进行自平衡的保证,错季分时平衡,生产、生活平衡,用平衡的生态原理做研究,保证每个单元内做到自平衡。雨水管道仅仅作为保障,是在出现极端的情况下的保障,平常没用。

关中平原小城镇内涝生态自平衡模式的应用

湿陷性黄土的关中平原,将小城镇因地制宜的划分为若干雨涝自平衡单元,是内涝防治的根本措施。保证错季节分时平衡;生产、生活、生态、生存空间体系平衡;宅院、邻里、住区与田园层级空间平衡;灾害与资源平衡。同时以分型量化测算——空间数字模拟——生态单元定形——单元群落间隙调控——社会功能耦合的方法将其应用到现代城市规划中。

4、总结

通过以上案例与实践,雷振东表示:

天灾理论上没有变化,但“人祸”变了;灾害源本体没有变,但受灾的客体体态发生了变化,灾害危害度可能更大;加之灾害与贫困叠加效应会更加明显。

现代城市规划原理和方法在应对西部小城镇灾害上显得难以适应,更何况它本身也许就是许多灾害或者规划衍生灾害的缔造者。对西部小城镇来讲,生态安全和生存安全可能是规划目标的原理。

哪些衍生灾害成分与规划师有关?是需要规划工作者进行思考的。

中国乡村发现网转自:乡村与城镇建设 微信公众号

(扫一扫,更多精彩内容!)