摘要:以农地流转后的超小规模农户为对象, 构建以劳动投入为决策变量的农户模型, 分析超小规模农户农地经营行为特征的产生机理, 并基于中国10个省 (区) 的问卷调查, 系统总结超小规模农户的农地经营行为。研究显示:老龄化兼业化、品种技术轻简化和经营目标内生化等是超小规模农户农地经营行为的核心特征。对于旨在实现现代化的中国农业而言, 应当重视超小规模农户的地位作用和特征, 建立对超小规模农户具有包容性的、多层次的新型农业经营服务体系;健全农村社会保障, 赋予农户农地退出权, 有序推动土地退出。

近年来, 农地流转使我国小规模农户不断分化, 产生了众多经营面积极小的超小规模农户。据农业部统计, 截至2016年底, 全国家庭承包耕地流转面积达到0.32亿hm2, 占家庭承包经营耕地总面积的35.1%。虽然受2亿多农户、1.2亿hm2耕地, 人多地少的资源限制, 户均0.46hm2的小规模是我国家庭经营的常态[1], 但是部分小规模农户已成长为适度规模的专业大户、家庭农场等新型农业经营主体, 而部分农户则经营更少土地, 成为超小规模农户。因此, 研究超小规模农户农地经营行为特征是全面认识我国农业经营方式转型的内在要求。

研究小规模农户的农业经营特征是认识我国农业发展状况、提出发展对策的重要方向。随着农村工业化的展开和农村劳动力的流动, 小规模农户的兼业化特征受到持续关注[2-4], 农户家庭劳动力的配置成为认识小规模农户农业经营行为特征的核心变量。小规模农户生产经营存在的技术水平低[5]、市场融入差[6]、金融保险不足[7]、产品质量问题突出[8]等特征成为关注要点;与之相反, 基于农机社会化服务[9]、小规模农业社会发展作用的研究[10], 却肯定了小规模农业的合理性。然而, 在我国农业要素市场化水平大幅提高、普通小规模农户分化背景下, 从农地经营环节, 深入研究超小规模农户农地经营行为特征的却鲜有涉及。

基于此, 本文以超小规模农户为研究对象, 以农地经营行为特征为研究内容, 首先, 构建以劳动投入为核心决策变量的农户生产决策模型, 分析超小规模农户农地经营行为特征的产生机理, 建立超小规模农户农地经营行为特征的分析框架;其次, 利用基于全国10个省的问卷调查数据, 系统归纳超小规模农户的农地经营行为特征;最后, 以实现农业现代化为主旨, 分析超小规模农户农地经营存在的不足, 并提出对策建议。

一、超小规模农户农地经营特征理论分析

超小规模农户农地经营行为特征是其家庭生产经营决策理性选择的结果, 本文基于Singh et al.的农户模型理论框架[11], 以家庭劳动力为核心决策变量, 构建以劳动数量质量配置、农业劳动时间配置和农业劳动技术替代等为约束, 以农户家庭效用最大化为目标的农户生产决策理论模型, 分析超小规模农户农地经营特征。

(一) 超小规模农户农地经营决策理论模型

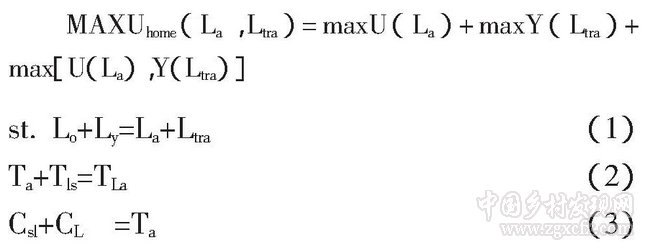

借鉴农户模型理论, 超小规模农户农地经营决策总目标是家庭收入 (或家庭效用) 的最大化, 决策的核心变量是家庭劳动力, 家庭劳动力配置受家庭劳动力数量质量、农业劳动时间以及农业劳动投入替代技术等的约束, 其决策模型如下:

其中, Uhome、U (La) 、Y (Ltra) 、[U (La) , Y (Ltra) ]分别代表家庭效应、农业劳动力效用、非农劳动力收入、农业劳动力和非农劳动力收入的混合效用;La、Ltra、Lo、Ly分别代表超小规模农户中的农业劳动力、非农劳动力、60岁以上老年劳动力、青壮年劳动力;Ta、Tls、TLa分别表示农业劳动时间、休闲时间和农业劳动力总时间;Csl、CL分别代表劳动节约型技术和劳动耗费型技术。

(二) 超小规模农户农地经营决策机理

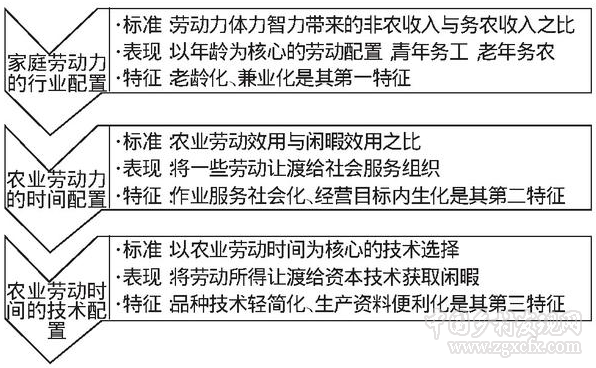

超小规模农户农地经营的决策目标是家庭收入 (或家庭效用) 最大化, 以家庭人口或劳动力效用最大化为标志, 该目标可分解为农业劳动效用最大化、非农劳动力收入最大化以及农业劳动力和非农劳动力收入混合效用最大化等三个部分, 其中, 混合效用最大化可以表现为非农收入支持农业生产、农业生产支持非农就业以及农业劳动与非农劳动无关等三种关系, 决策流程如图1所示:

图1 超小规模农户农地经营典型特征生成机理

1. 家庭劳动力的行业配置。

在劳动力市场完善情况下, 家庭劳动力非农就业数量取决于劳动力体力和智力所带来的收入与农地经营收入之比。在土地数量约束下, 家庭劳动力配置首先表现为以年龄为主要特征的行业配置, 青壮年务工, 体力或智力不足的老年人务农是家庭的优选。超小规模农户农地经营是家庭劳动力就业分化后的经营, 劳动力年龄和行业分布是认识超小规模农户农地经营特征的第一层面。因此, 形成研究假设1:农业劳动力老龄化、农户兼业化是超小规模农户农地经营的第一类特征。

2. 农业劳动力的时间配置。

在家庭劳动力行业配置基础上, 农业劳动力追求的是效用最大化, 体现为劳动收入和休闲效用之和的混合效用最大化, 核心是农业劳动时间配置。为获得最大的收入和休闲混合效用, 农业劳动者会将部分劳动所得让渡给社会化服务组织, 获取劳动休闲效用, 并且农业劳动者年龄越大所需休闲越多, 农业生产经营的目标和农业生产劳动的服务替代成为认识超小规模农户农地经营特征的第二层面。因此, 形成研究假设2:作业服务社会化、经营目标内生化是超小规模农户农地经营的第二类特征。

3. 农业劳动时间的技术配置。

与农业劳动时间配置对应, 农业劳动的技术替代成为影响劳动时间投入的重要变量。为最大化农业劳动效用, 农业劳动者可以投入劳动以增加产出, 也可以将劳动所得让渡给资本技术以获取更多的闲暇。在家庭劳动力非农就业增多, 农业劳动素质下降的情况下, 采用劳动节约型技术弥补农业劳动力数量质量不足, 成为超小规模农户农地经营的重要特征。因此, 形成研究假设3:品种技术轻简化、生产资料便利化是超小规模农户农地经营第三类特征。

二、研究方法

研究基于超小规模农户农地经营行为特征生成机理分析框架, 通过实地问卷调研, 获取了超小规模农户农地经营行为特征的相关指标数据, 并利用统计分析方法, 系统总结归纳超小规模农户农地经营行为特征, 对研究假设进行检验, 具体如下:

(一) 超小规模农户界定

土地面积是衡量农户规模的核心指标。理论政策界对我国农地经营小规模的认识, 是基于2014年我国1.53亿hm2耕地、2.3亿农户、近3亿农村劳动力、劳均耕地不足0.47hm2、户均耕地约0.67hm2的现实。基于此, 本文把超小规模农户界定为家庭经营面积小于0.33hm2或家庭农业劳动力人均经营面积小于0.2hm2的农户。

(二) 数据来源

为分析小规模农户农地经营行为特征, 课题组于2015年3月至2016年4月, 选取了黑龙江肇东市、甘肃张掖甘州区、新疆呼图壁县、山东滕州市、河南永城市、湖北枣阳市、江西南昌县、江苏姜堰区、浙江湖州吴兴区、四川苍溪县等10个省份的县、市 (区) 开展了问卷调研, 调查问卷包括农户家庭特征、农地经营和农地流转以及对农地政策的认知等信息。课题组在每个地区 (市区) 至少选择50户经营土地面积小于2hm2的农户进行一对一问卷调查, 共获得问卷551份, 其中, 家庭经营面积小于0.33hm2的155户, 劳均土地面积小于0.2hm2的151户, 符合本文研究对象的样本306户。

三、结果与分析

基于研究理论, 通过对调研数据的统计分析, 得出以下研究结果, 具体如下:

(一) 超小规模农户农地经营概况

1. 超小规模农户家庭概况。

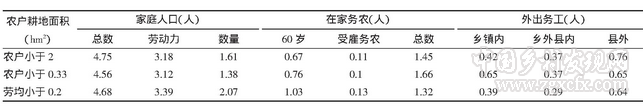

在被调研的551户农地面积小于2hm2的农户中, 户均人口4.75人, 劳动力3.18人, 其中, 60岁以上劳动力0.79人。在劳动力就业分布中, 在家务农1.61人, 占比50.62%, 其中, 60岁以上劳动力0.67人, 占41.61%;务工1.56人, 其中, 本地受雇务农0.11人, 非农就业1.45人, 占45.59%。就务工区域而言, 在当地镇内就业0.42人, 占28.97%;在镇外县内就业0.37人, 占25.52%;在县外就业0.76人, 占52.41%。

在家庭经营面积小于0.33hm2的155户农户中, 户均人口4.56人, 劳动力3.12人, 其中, 60岁以上劳动力0.92人。在劳动力就业分布中, 在家务农1.38人, 受雇务农为主0.1人, 外出务工1.66人, 其中, 在本乡镇内务工0.65人, 占39.16%;在县域内其他乡镇就业0.37人, 占22.89%;县外就业0.65人, 占39.16%, 非农就业比例高于普通小农户, 且在乡镇内务工比例比普通小农户高10%。就家庭年收入而言, 家庭经营性收入占总收入的25.76%, 其中, 87.82%来自农业。

在家庭劳均土地面积小于0.2hm2的151户农户中, 户均4.68人, 劳动力3.39人, 劳动力以农业就业为主的2.07人, 非农就业1.32人。在非农劳动力就业区域中, 在乡镇内就业0.39人, 占29.54%;在县内乡镇外就业0.29人, 占21.97%;在本县以外就业0.64人, 占48.48%。在家庭年收入中, 家庭经营性收入占总收入的32.43%, 其中, 90.47%来自农业。小规模农户家庭劳动力状况如表1所示。

表1 小规模农户家庭劳动力特征

超小规模农户农地经营行为特征与局限

2. 超小规模农户农地经营概况。

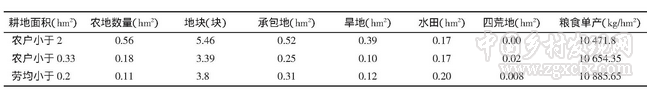

在被调研的551户面积小于2hm2的农户中, 户均经营农地0.56hm2, 地块5.46块, 最大地块0.27hm2, 最小地块0.08hm2。户均承包土地0.52hm2, 地块5.01块, 其中, 旱地0.39hm2, 水田0.17hm2, 普遍有农地转入, 每公顷粮食均产10 471.8kg。

在家庭经营面积小于0.33hm2的农户中, 户均经营土地0.18hm2, 地块3.39块, 其中, 承包地面积0.25hm2, 平均流转出耕地0.07hm2;在承包土地中, 旱地0.10hm2, 水田0.17hm2, 每公顷粮食单产10 654.35kg。

在家庭劳均土地面积小于0.2hm2的农户中, 户均经营耕地0.11hm2, 地块3.8块, 其中, 承包地0.31hm2, 平均流转出土地0.19hm2;在承包地中, 旱田0.12hm2, 水田0.20hm2, 每公顷均产10 885.65kg。小规模农户农地经营概况如表2所示。

表2 小规模农户农地经营概况

超小规模农户农地经营行为特征与局限

(二) 超小规模农户农地经营基本特征

1. 务农劳力老龄化。

超小规模农户普遍以60岁以上的劳动力作为务农主力, 农业老龄化程度深, “老年农业”突出。在超小规模农户中, 被调研务农对象平均年龄58.72岁, 接近60岁老龄化标准。在家庭经营规模小于0.33hm2的农户中, 60岁以上农业劳动力户均0.76人, 占家庭农业劳动力的55.07%, 其中, 6.45%的被调研者反映“年纪大了, 干不动了”。在劳均0.2hm2以下的农户中, 60岁以上农业劳动力户均1.03人, 占家庭农业劳动力的49.76%, 其中, 8.61%的被调研者反映目前农地经营最大的困难是“体力不支”。与家庭经营面积小于2hm2农户中41.61%的老龄农业劳动力相比, 超小规模农户农地经营劳动力老龄化程度深。除此之外, 在超小规模农户农地经营中, 普遍存在以妇女作为主要劳动力的现象, 受访者普遍反映“种地不挣钱, 是妇女的活计”, 农业劳动力投入边际化倾向明显。

2. 家庭经营兼业化。

超小规模农户农地经营普遍“兼业化”, 表现为以他业为主兼业农业的特征, 非农收入是家庭收入主要来源。与廖洪乐以农户劳动时间和收入构成衡量兼业化不同[4], 本文采用家庭劳动力务农比例和非农收入比例来衡量兼业化, 具体为:在家庭经营面积小于0.33hm2的农户中, 劳动力在家务农比例为44.23%, 受雇务农比例为3.2%, 非农就业53.21%;在劳均耕地小于0.2hm2的农户中, 劳动力以农业就业为主的占61.06%, 非农就业比例为38.93%。从家庭收入来源看, 在经营面积0.33hm2以下和劳均0.2hm2以下家庭中, 家庭经营收入占比分别为25.76%和32.43%, 其中, 来自农业的占比为87.82%和90.47%。与传统农户“农忙务农、农闲务工”的兼业化相比, 超小规模农户普遍存在部分劳动力转移, 农业收入占比较小的现象, 是“以他业为主, 兼业农业”的兼业化。

通过对超小规模农户农业劳动力老龄化和农户兼业化的论证, 研究假设1得到证实, 与普通小规模农户相比, 超小规模农户农业劳动力老龄化程度深, 农户兼业化呈现家庭劳动力分化特征, 是家庭劳动力以他业为主的兼业化。

3. 品种技术轻简化。

超小规模农户农业生产技术具有劳动节约特征, 突出表现为品种技术轻简化。超小规模农户种植作物以大宗粮食为主, 租赁农机服务在农业生产各环节中占有重要地位, 其在农业生产成本中所占比例仅次于农资。在家庭经营面积小于0.33hm2的155户农户中, 以粮食种植为主的140户, 占90.32%;在劳均耕地面积小于0.2hm2的151户农户中, 以粮食种植为主的141户, 占93.37%, 粮食是超小规模农户经营的主要作物。超小规模农户之所以选择粮食种植是由于粮食作物全程机械化程度高, 不需要投入大量劳动, 生产轻便省事。由此可知, 超小规模农户种植品种专一, 有利于稳定粮食生产。

4. 生产资料便利化。

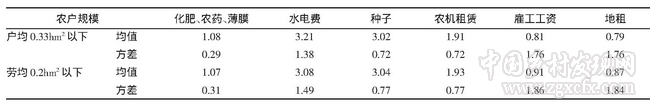

这是超小规模农户劳动节约型生产技术特征的重要表现, 集中反映在逐步放弃依靠劳动投入的精耕细作, 普遍使用省工省力且便利的工业化生产资料。对超小规模农户农业生产成本以5分制按大小排序, 按照某项生产成本所占比重越大, 得分越小, 排序越靠前的评分规则, 调研地区超小规模农户农业生产成本排序如表3所示。由表3可知, 在农业生产资料中, 超小规模农户化肥、农药、农膜等农资投入比重最大, 已很少使用农家肥等劳动密集型生产资料。需要说明的是, 雇工与地租不是超小规模农户农地经营的必需投入, 表现为其均值小, 方差大。综合可知, 获取并使用工业化制成品等便利生产资料, 已成为超小规模农户农地经营的普遍行为。

表3 超小规模农户农业生产成本排序

超小规模农户农地经营行为特征与局限

5. 生产作业社会化。

超小规模农户农地经营生产环节社会化程度高, 突出表现在耕种收等环节的社会化服务比例高。当前, 利用社会农机服务作业已成为家庭农地经营的主流方式, 依靠社会化生产服务, 充分发挥家庭经营决策权, “看好”农地, 成为超小规模农地经营的重要特征。在家庭经营面积小于0.33hm2的155户中, 耕种收环节农机社会化作业率达到82.58%;在家庭劳均耕地面积小于0.2hm2的151户中, 耕种收环节农机社会化作业率达到82.78%, 其中, 农业作业服务来自专业大户的分别占76.13%和78.81%, 这与杜志雄等对家庭农场双重功能的研究相一致[12]。然而, 在超小规模农户农地经营中, 也出现了4.52%的农户不使用农业机械, 靠手工, 2.65%的农户租用耕牛的现象, 农地经营形态落后。

通过对超小规模农户农业种植作物品种技术特征、生产资料特性以及生产服务技术替代的论证, 研究假设3得到证实, 超小规模农户农地经营具有品种技术轻简化、生产资料便利化和生产作业社会化等特征, 呈现出劳动节约型的生产技术特点。

6. 经营目标内生化。

超小规模农户农地经营终极目标“内生化”, 突出表现在农地经营回归自给自足, “口粮”农业突出。韩俊指出当非农收入成为家庭主要收入来源, 大多数农户经营农业的主要目标变为供给家庭口粮, 土地经营成为家庭“生活保险”的一种手段[13]。当前, 我国超小规模农户农地经营目标“内生化”明显, 具体为:农地经营以获取家庭“口粮”为主要目标, 种地为吃饭现象十分普遍;农业劳动投入追求“健身、锻炼”“休闲”“有事干”等产出外目标, 农田管理不及时, 精耕细作传统正在丢失。受经营目标“内生化”影响, 超小规模农户对种粮补贴等财政补贴政策反应“僵硬”, 95.81%的超小规模农户认为是否有种粮补贴都种植粮食, 也说明了超小规模农户通过粮食自给, 间接地为国家粮食安全做出了贡献。通过对超小规模农户农地经营目标及影响的描述, 研究假设2得到证实, 超小规模农户农地经营目标内生化, 精耕细作的优良传统正在丢失。

通过归纳超小规模农户农地经营行为特征可知, 这些特征主要是由农地经营收入和农地功能在农户家庭发展中的地位下降所引起的, 这些特征之间存在着内在逻辑关系, 即家庭农业收入大幅下降, 产生农地经营目标内生化, 劳动力投入边际化, 农业生产过程“轻简化”“便利化”和社会化等行为特征, 其中, 农地经营目标、农业生产技术和农业劳动投入等方面的特征构成超小规模农户经营的核心特征。

(三) 超小规模农户农地经营的局限分析

在我国经济社会发展由“二元”结构向“一元”结构转换过程中, 超小规模农户农地经营对弥补农村社会保障不足, 吸纳边际劳动力就业, 维护农村稳定和保障粮食安全有一定积极作用, 但与实现农业现代化的目标相比还有以下局限。

1. 劳动力行业分化, 家庭专业化不足。

当前超小规模农户农地经营是家庭劳动力就业分化后“弱势”劳动力的家庭经营。家庭是我国农业经营的基本单位, 是世界范围内广泛采用的农业经营组织形式[14], 家庭经营的核心是以家庭为基本核算单位, 是家庭自有劳动力处于主导地位的经营方式[15]。超小规模农户占有土地资源严重不足, 家庭劳动力农业和非农就业行业分化并存的格局, 影响了家庭经营能力的提升, 不利于发挥家庭农业经营的效率, 阻碍了家庭经营的专业化。

2. 集约化程度下降, 农业形态粗放。

超小规模农户农地经营理念翻转, 农业经营集约程度下降, 农业经营形态粗放。当前超小规模农户农地经营决策传统理念惯性较强, 向农业投资意愿不足, 普遍存在先进技术依靠社会化服务组织被动输送特征;“老人农业”“吃饭农业”表现突出, 农田劳动追求过程体验, 管理粗放, 精耕细作优良传统正在丢失;超小规模家庭劳动力的行业分化, 引发家庭农业资源流失, 农业生产技能家庭传承受阻, 农业生产呈现“表象专业化”[16], 加重未来“谁来种地”问题。

3. 经营目标内生化, 市场化程度不足。

超小规模农户家庭劳动力行业分化, 家庭农业经营收入占比大幅下降, 导致农地经营目标内生性。超小规模农户农地经营以满足自我需求为主, 最终产品偏离市场化轨迹, 呈现自给特征;与传统农户农业生产市场化弱、生产环节封闭特征不同的是, 现阶段的超小规模农户生产环节服务市场化大大提高, 但是生产目标在经历市场化洗礼后重新回归自给性, 这与现代农业全产业链的组织形态相去甚远, 这与张红宇等对小规模农户在农业价值链中地位日趋边缘化分析相一致[15]。

四、结论与政策内涵

(一) 结论

通过研究可知, 老龄化兼业化、品种技术轻简化和农地经营目标内生化是超小规模农户农地经营的核心特征, 并呈现新时期特征, 具体为:老龄化兼业化表现为家庭内部劳动力行业分化, 是老年人、妇女务农, 青壮年外出务工为主的兼业农业;农地经营目标内生化表现为农业生产终极目标经历市场化后重新回归自给性, “口粮农业”突出, 农业补贴政策效果差;农地经营普遍采用劳动节约型生产技术, 表现为品种技术轻简化、生产资料便利化、生产过程机械化以及种植作物粮食化。

超小规模农户农地经营特征是农户家庭生产经营的理性选择, 是农户家庭农业生产方式自然演变的一种特殊形态, 有其合理性。随着我国城乡一体化的深度融合和农地“三权分置”改革的推进, 农村劳动力转移和土地流转的加速, 超小规模农户的典型特征将在今后一段时期内长期存在, 但所占的比例会不断下降。从超小规模农户的演进趋势看, 部分老龄和兼业的农民将通过转移就业和土地经营权流转退出农地经营, 新型农业经营主体将不断发育, 农户专业化水平将提高;同时, 随着农村劳动力减少和农业生产技术进步, 农业生产机械化、服务社会化、品种技术轻简化趋势将不断增强。

(二) 政策内涵

基于研究结论及对超小规模农户农地经营特征未来演进趋势的分析, 本研究具有以下政策内涵:

1. 培育农业社会化服务组织, 建立具有包容性的多层次新型农业经营体系。

超小规模农户农地经营具有老龄化兼业化、农业生产服务环节市场化和产品自给化等特征, 决定了实现超小规模农户农地经营的现代化要以农业生产服务环节为切入点, 以生产环节服务社会化破解其发展局限。对此, 需要创新农业经营组织形式, 建立多元化的利益联结机制, 将超小规模农户纳入农业社会化服务体系, 利用社会化服务向其注入先进技术, 协同推动超小规模农户的现代化。因此, 培育农业社会化服务组织、建立新型农业经营体系, 要包容超小规模农户农地经营特征, 要有层次性。

2. 健全农村社会保障体系, 有序推动土地经营权流转和超小规模农户退出。

超小规模农户农地经营的持续性取决于家庭务农劳动力的质量。随着我国城乡一体化的推进, 在非农行业就业的家庭劳动力可能转变为城镇人口, 同时, 随着家庭务农劳动力老龄化程度的不断加深, 将有越来越多的超小规模农户彻底退出农地经营。因此, 明确农户农地退出条件, 健全农村社会保障体系, 建立具有选择性的农地退出机制, 保障退出农户利益, 优化农地退出环境, 是我国农地政策需要不断完善的方向。

中国乡村发现网转自:经济与管理2018年05期

(扫一扫,更多精彩内容!)