——基于贫困、一般、小康、富裕四类农户的比较分析

内容提要:本文运用2889户样本农户的调查数据,以农户为研究对象,考察了农户对基层治理的满意程度以及其影响因素。结果表明,农民的基层治理满意度受公共物品供给评价、是否是村干部和家庭收入阶层的影响。“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,不同收入水平农户对基层治理的满意程度和影响因素存在显著差异。本文的启示是,地方政府和村干部应该首先满足大部分农户都关注的重大问题;其次,注意将其公共物品多向贫困农户倾斜,提高扶贫政策的力度;再次,提升乡村教育建设问题,改变一般农户对教育的轻视态度;最后,提高农户对乡村生态环境重要性的认识,让村庄环境成为衡量乡村治理的重要方面。

关键词:基层治理;满意度;公共物品供给;有序Logistic 模型

一、引言

改革开放以来,农民进城务工伴随着剧烈的人口流动,农村社会空心化日益严重;交通发达导致村庄社会边界的开放;撤乡并村运动的开展、新型城镇化和新农村建设形成了大量的社区化村庄和城镇化农村;随着市场经济的强力渗透,农村的人际关系变得越来越理性化、工具化、冷漠化;传统的伦理道德和地方规范瓦解,农民沦为“无公德的个人”(阎云翔,2009)[1]。因而,“如何治理新形势下复杂的农村社会”成为政府和学者面对的严峻而重要课题。

农村是我国人口最多的居民聚居地区,农村社会的稳定关系到整个国家的安定团结,故乡村治理的好坏直接关系到党和国家长治久安的重大问题。中央连续十年将“三农问题”作为党和国家工作的重点,中央政府对农户实行了各种补贴和保护价格收购等政策,不断向农业派发各项财政支农资金;地方政府和基层组织向农村提供了多种公共产品服务,如对农田水利的修缮、农村道路的完善、医疗服务的供给、公共设施的建设等。而随着我国农村社会的发展,农户对相关公共物品的需求越发强烈,而农户对公共物品效率的评价程度也必然影响到其对基层治理的满意度。

随着市场经济体制的建立,农村社会出现了阶层分化现象,农户间贫富差距扩大;同时,乡村治理模式也发生重大变化,“富人”治村和“混混”治村模式突出。赵宏卫(2012)认为农村基层治理出现了资本化和官僚化倾向[2]。资本化的基层治理中带有显著的阶层化倾向,即中央补贴和扶持政策向同一阶层倾斜。比如“富人治村模式”中,村支书等村干部会将政府扶持产业优先向富裕农户提供,穷人无法获得政策支持和帮扶,使得农村阶层分化日益严重,贫富差距变大,中低收入人群对村庄治理的满意度下降,最后对基层组织失望、麻木,甚至无视。

在这种背景下,农户对基层治理的满意度如何?是否收入不同的农户其满意度有差异?农户对不同公共物品的评价是否会影响其对村庄治理的满意度?不同收入阶层的农户关注的公共物品的差异如何?这些问题的研究对较全面的反映影响村庄治理满意度的各因素以及影响程度,对提高村庄治理效率和村民满意度提供政策依据,具有很强的理论与现实意义。本文根据以上问题进行研究,考察农户对基层治理的满意度,同时研究农户公共产品供给评价和社会阶层分化对基层治理满意度的影响程度。

二、文献回顾与评述

1.文献回顾

对基层治理、公共物品以及群众满意度评价方面的研究主要集中在两个方面:一方面是政府治理与公共产品供给效率关系;另一方面是政府治理评价以及影响因素分析。具体如下:

1.政府治理与公共产品供给效率关系。大部分研究公共产品供给与政府治理的文章认为只有公共产品供给效率提高,群众对政府的满意度提高,才能算是政府治理效率提高。

Tiebout( 1956)最先提出了“用脚投票”理论,其证明地方政府治理好坏很大程度上取决于公共物品提供效率,而居民可以“用脚投票”的方式来保证公共物品供给效率,因为如果不满意居民会选择离开;“用脚投票”机制能够保证公共物品和居民偏好更好地匹配,同时分权下的地方竞争也激励地方提高公共物品供给效率[3]。

傅勇等(2007)运用实证研究证实由于户籍制度的影响,居民无法完全采用“用脚投票”机制表达对地方政府治理的态度,同时经济增长、税收等硬性指标使得地方政府对非经济性的公共产品供给动力不足[4]。傅勇(2010)的另一篇文章研究了分权背景下的财政体制和政府治理对非经济性公共物品供给的影响。实证研究发现,财政分权显著且可观地降低了基础教育的质量,也减少了城市公用设施供给[5]。此外,中央政府的向下转移支付促进了非经济性公共物品的供给,并且基础教育存在明显规模经济效应。

Bardhan(2002)认为无论在人员素质、技术水平,还是管理能力上,地方政府与中央政府治理能力上差距明显,而公共物品供给效率的差异是治理差距的一个重要体现[6]。

政府治理效率的指标根据设定的不同一般为客观性指标和主观性指标,主观性指标一般用政府治理满意度或者政治信任评价指标。孟天广、杨明(2012)研究发现,公民对政府在经济增长、民生福利、纯公共产品领域治理绩效的积极评价都正相关于政治信任;纯公共产品提供的主观评价对政治治理信任的影响大于经济增长和民生福利[7]。因此,尽管经济增长仍然是政治信任的重要来源,但民生福利和纯公共产品正赶上并超越经济增长,成为公民提供政治信任的新源泉。

以上研究表明,公共物品提供效率在公民中的重要性日益显著,而农村地区公共物品的提供效率和乡村治理满意度之间的关系研究较少。

2.政府治理绩效评价以及影响因素分析。关于基层政府治理绩效的研究较少,通常采用对比分析的方法比较不同时期或者不同级别的政府治理绩效问题。Saich(2006)对比分析了城市与农村居民对地方政府治理的满意度,发现群众对不同级别政府治理的绩效、公共物品提供效率的评价趋势在城市和农村很相似。但是,农村居民认为农村地区的官员素质与大城市的官员相比较低,所以农村地区的不满意程度比城市高[8]。陈诗一(2006) 运用DEA方法核算省级政府的财政支出后发现,中国大部分省级政府的治理效率低,而在分税制改革后, 地方政府支出反映的治理效率有所提升[9]。

而研究农村基层组织主要采用个案、局部地区或者特殊情况下的治理绩效分析。吴春梅,邱豪(2012)对湖北省张王于村、邢家村作为个案进行研究发现:乡村沟通网络中的评价指标对乡村治理绩效具有明显的促进作用,如主体信任度、非正式沟通、正式沟通、决策民主指标;建议采取强化多元主体信任关系、畅通沟通渠道、推进决策民主化等针对性对策来提升村庄治理绩效[1]。

康菊花,德娜(2011)采用农户调查的方式,对新疆农民基层治理满意度以及影响因素进行分析。结果显示,村民与村干部对村庄治理的满意度分布大致相同,由于村干部直接参与了乡村治理活动,了解治理情况,理解治理难度与过程,导致村干部满意度高于村民;而村干部更重视经济发展因子,如农产品加工和销售、特色产品发展、农民合作组织的发展、村民收入等,村民更重政治文化参与因子,如干群关系、村务公开、一事一议制度、村干部选举的公开公正性等[11]。

陆奇斌、张强(2010)研究巨灾应对的基层政府绩效与受灾群众满意度之间关系。结果显示基层政府能力成为影响受灾群众对基层政府治理满意度的关键因素;而工作效率并没有显著的影响受灾群众的满意度,他们认为基层政府应重点提升治理能力建设[12]。

卫龙宝、张菲(2012)真正运用微观数据考察了农户对农村基层治理的满意程度以及农村公共物品供给效率对其的影响。结果表明,农户对本村组织治理的满意程度主要受到与其生产、生活相关的公共物品供给效率的影响[13]。

2.文献评述

从文献回顾可知,(1)目前研究政府治理效率(中央、省市)的文献较多,以乡村基层文研究对象研究治理效率的文献较少,以农户视角的微观数据进行研究更是寥寥无几。(2)研究范围主要是以个案研究为主,或者以局部地区的农户数据进行计量分析,以全国范围进行大范围的农户数据进行计量分析较少。(3)研究农户主要以整体农户为研究对象,没有对不同类型农户满意度影响因素进行分类研究,没有对比性与差异性。

本文以农户为研究对象,以农业公共产品供给为研究视角,找出影响程度较高的公共物品重要解释变量;并在此基础上分析处于不同收入阶层农户影响满意度的要素差异性。

三、理论假设与变量设定

1.理论假设

在关于治理的各种定义中,全球治理委员会的定义具有很大的代表性和权威性。该委员会于1995年发表了一份题为《我们的全球伙伴关系》的研究报告作出了如下界定:治理是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事物的诸多方式的总和,它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程。农村基层治理是运用公共权威管理村庄共同事务,促进农村公共利益和集体目标的实现,构建乡村秩序,推动乡村发展,最终达到农村善治的过程和状态(帅庆,2011)。而基层治理满意度是农户对公共权威管理村庄事务好坏的一种主观评价,是其经过农户个人的主体心理加工后的主观情感反应。在我国目前处于村民自治的背景下,我国农村的公共权威一般就指农村基层组织[1]和基层政府。基层治理的重要内容之一是为村民提供公共物品[2],而农村公共物品的供给涉及到了农户生产、生活的方方面面。随着我国农村社会的发展,农户对与农业生产、农民生活、农村环境等“三农”问题的相关公共物品的需求越发强烈。我国农户对于公共物品的需求意愿差异较大,农户对不同类别的公共物品的需求与重视程度不一致,而不同收入层次的农户对同一公共物品的重视程度亦不一样。对于农户而言,基层组织和政府只有为他们提供了他们所重视和需要的公共物品,农户才能对基层治理更加满意;但如果政府与基层组织提供的公共物品不是其需要和重视的,即使其提供了优质的公共物品,也不能提高其治理满意度。由此可知,村民对公共物品的评价也就直接影响到对基层治理的评价。本文为了探索农民对公共物品的需求变化,掌握不同农户所重视的公共物品,才能了解农民需求,对症下药,有效提高农户的村庄治理满意度。因此,本文研究不同公共物品供给效率和村庄治理满意度之间的关系。

根据本文的研究目的,本文将公共物品分为经济收入类、农户生活类和农村环境三类公共物品。经济收入类公共物品包括农田水利设施,农业信息服务和农业补贴政策,这三个公共物品直接关系到农户的经济收入;农户生活类公共物品包括医疗服务、学校教育、公共交通、生活购物、文化娱乐、公共设施。农村环境类公共物品就是指农村生态环境。我们设计的因变量为了表达农户对各类公共物品的评价,我们提出的假设如下:

假设:农户在其他情况一致的情况下,农户对公共物品的评价越高,其对基层治理的满意度越高。

2.变量设定

因变量(解释变量)为各种影响因素,包括经济收入类、农户生活类和农村环境类公共物品供给评价,而农户自身变量、农户家庭变量为控制变量。

农户对公共产品供给评价变量。傅勇(2010)指出非经济性的公共产品供给影响财政支出效率;卫龙宝、张菲(2012)认为农户对本村组织治理的满意程度主要受到与其生产、生活相关的公共物品供给效率的影响。本文主要研究农户对经济收入类、农民生活和农村环境类公共物品评价对村庄治理效率的影响。经济收入类变量包括农田水利设施评价、农业信息服务评价、农业补贴政策评价变量;农村生活类变量包括医疗服务评价、学校教育评价、公共交通评价、生活购物评价、文化娱乐评价和公共设施评价;农村环境类变量指生态环境评价。

问卷中,农田水利变量通过问题“我们村目前灌溉基础设施的状况非常好”了衡量;农业信息服务评价变量通过问题“5年来农村提供的农业信息服务更加完善了”来表示;农业补贴政策评价变量通过问题“近5年中央对农村的补贴政策更有利了”来表达;医疗服务评价通过问题“与5年前相比,农民的看病问题有明显改善”来衡量;学校教育评价通过问题“相比5年前,当地的农村教育变好了”来表示;公共交通评价通过问题“近5年来村里的交通出行变得更方便了”来表达;生活购物评价通过问题“近5年来,村里的生活购物更能满足需要了。”来衡量;文化娱乐评价通过问题“近5年来村里的社会文化生活更丰富多样了”;公共设施评价通过问题“近5年来村里的公共设施变得更好了”来表示;生态环境评价通过问题“近5年来村里的自然生态环境变得更好了”来衡量。以上10个问题的回答为完全不同意、不同意、同意、比较同意、完全同意五个等级,数值从1到5,分数越高,表明农民对农村公共物品评价越高。

农户自身特征变量包括性别、年龄、受教育程度、是否当过村干部;Saich(2006)与樊明丽、骆永民(2009)提出农户当过村干部,会体谅基层政府的困难,理解村庄治理的复杂性,因而满意度较高[16];而受教育程度高的农户往往对乡村治理效率提出更高要求。

农户家庭特征变量包括家庭成员数、劳动力数、外出务工数和收入阶层变量。孟天广、杨明(2012)认为农户外出务工人数越多,对城市生活了解增多,对乡村与城市之间差距认识越清晰,对乡村治理的要求变多,满意度降低;Saich(2006)认为而收入越高,对村庄治理效率期望越高,满意度相应变低。

四、数据来源、样本信息与模型设计

1.数据来源

本文采用大样本抽样调查,数据来源于2014 年7月至9月清华大学中国农村研究院组织首都高校在校学生进行了“百村千户”农村调研活动。在正式调研之前,课题组对调查问卷反复修改形成最终问卷,对调研人员进行培训。根据需要,调研主要涉及农户对农村教育、医疗、水利、交通、生活购物、文化娱乐、生态环境、公共设施、信息服务和补贴政策等公共物品的评价和基层治理满意度。本次调研采取随机走访的形式进行,调查地点涉及陕西、河南、山东、内蒙古、重庆、湖北、贵州、黑龙江、四川、云南、海南、湖南、吉林、北京、山西、江苏、福建、河北、浙江、安徽、江西等21各省、直辖市、自治区;根据各省份收入水平的差异,每个省选经济发达、中等和落后的县(市)3-5个,每个县(市)选取3-6个行政村,在每个行政村随机选取8-15个农户,每个农户选择1名成年农民进行调查,项目组最终获得3132户农户调查问卷,并对部分村干部、村民进行了深入访谈。在剔除了部分内容不完整,前后不一致的问卷后,本文所用的有效问卷2889份,调查范围包括了全国大部分省份,对全国农户基层治理满意度调查具有较强代表性。

2.样本信息

(1)样本总体情况

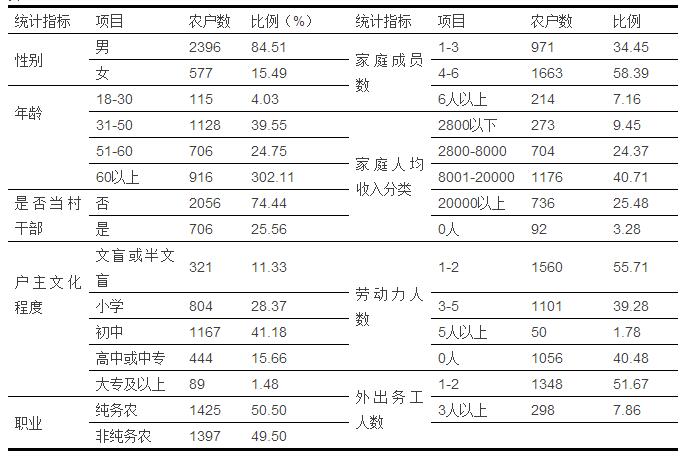

从表1可看出,调研农户中以男性为主,占总户数的84.51%;年龄一般在30以上;文化程度不高,以小学初中文化为主,高中及高中以上文化程度的农户只占17.14%,农户家庭人均收入以8000元以上为主,可见农户收入已提高;家庭中的劳动力人数以1-5人为主,其中包括有劳动能力的老人。外出务工人数以1-2人为主;农户职业虽然以纯农户为主,但已经不具有绝对优势。

从“满意度”频率上看,满意大约为47.97%,不满意为24.42%,一般为27.69%,可见在调查样本的范围内,农户对村庄治理的态度满意的约占一半。这表明,对于当前的村庄治理,满意的农户数量高于不满意的农户数,大多数的农户对村庄的治理现状较为满意。

注:我们将“比较满意”和“十分满意”定义为“满意”,将“很不满意”和“不太满意”定义为“不满意”。

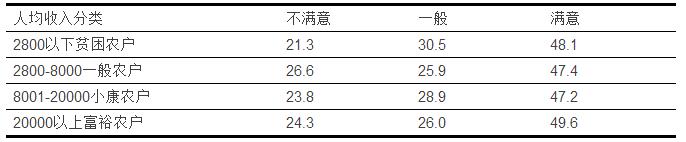

(2)不同收入阶层的满意程度情况

从不同收入阶层对村庄治理满意度的调查来看,不同阶层的满意度相差不大。不满意的频率值在一般农户阶层达到最高值,同时,满意的频数变化趋势呈现先下降后上升的趋势,富裕农户的满意频率最高,可能是人均收入处于一般和小康的农户对乡村治理的其他方面提出的更高要求,导致满意频率的略微下降,如乡村环境、道路、医疗等其他方面的公共服务供给方面;当农户收入继续提高成为富裕农户时,满意度增加。

表3不同收入阶层对村庄治理满意度情况表(%)

3.变量设定与模型设计

(1)相关变量的统计性分析

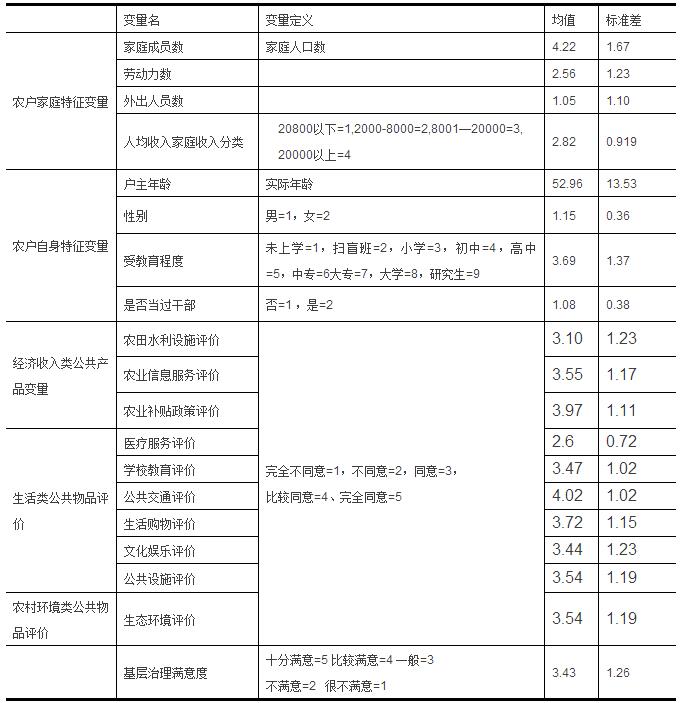

表4 解释变量定义及其描述性统计分析

本文将公共物品评价分为5等,小于3的均值说明农户不满意,在3和3.5之间的表示合格,3.5到4之间基本满意,大于4 的是比较满意。由农户对不同公共物品评级统计可知,农户对交通的满意度最高,表明我国对农村公路的建设较完善,无论是村间还是村组公路,通过村村通工程、新农村建设工程、项目制工程等完善了乡村公共交通方面的建设;而医疗的满意度较低,通过调研可知,一些村庄没有卫生室,而县城意愿和城市医院的医疗费用较高,农户认为负担较重,而新农合的报销难问题也是满意度低的重要因素。由表可知,农户只对医疗、水利处于不满意状态,其他公共物品都处于合格状态,生活购物、交通、中央补贴政策、公共设施、信息服务、自然环境等公共物品基本满意,而农村教育、文化娱乐等公共物品还需进一步提高。

(2)模型设定

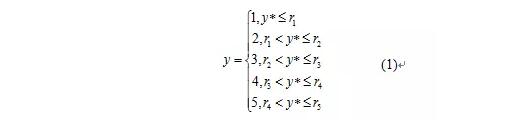

本文研究的是农户村庄治理满意度的影响因素分析,主要分析公共产品供给评价、农户个人特征、家庭特征等因素对农户基层治理满意度的影响。本文设定的自变量(被解释变量)y是农户对基层治理满意度。通过问题“近5年来村庄治理是否满意”,采用打分赋值的形式将农户对村庄治理的满意度分为五类,即“十分满意”=5,“比较满意”=4,“一般”=3,“不满意”=2,“很不满意”=1,分数越高,表明农民对乡村治理满意度越高。由此可知,农户对基层治理满意度属典型的多元选择问题。由于自变量的定义与赋值具有等级次序的性质,故有序Logistic模型更能反映不同农户基层满意度的性质。因此,选择建立有序Logistic多元回归模型对影响农户基层满意度的因素进行分析。具体设定如下:

y*=βX+ε (y*不可观测),而选择规则为

(1)式中,r1<r2<r3<r4<r5为待估参数,y为基层治理满意度, X=(x1,x2,x3,……,xn)为影响因素,为上述的16个变量,包括因变量和控制变量,β是回归系数,ε是随机扰动项。

五、模型回归结果

1.总体模型回归结果与分析

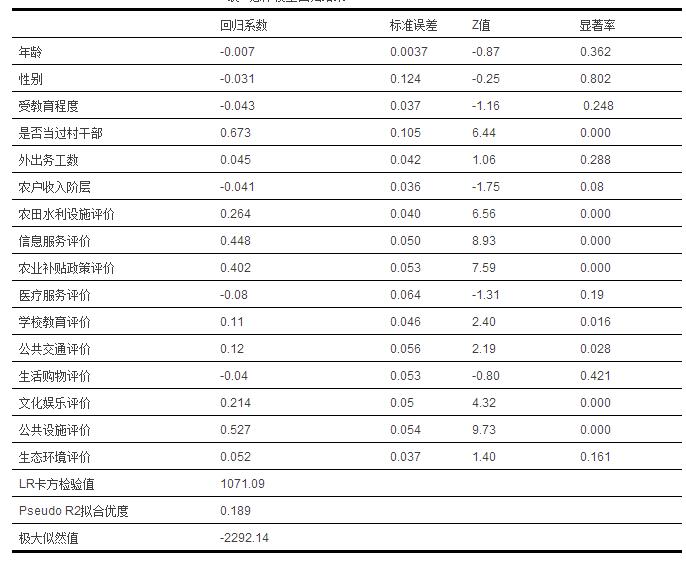

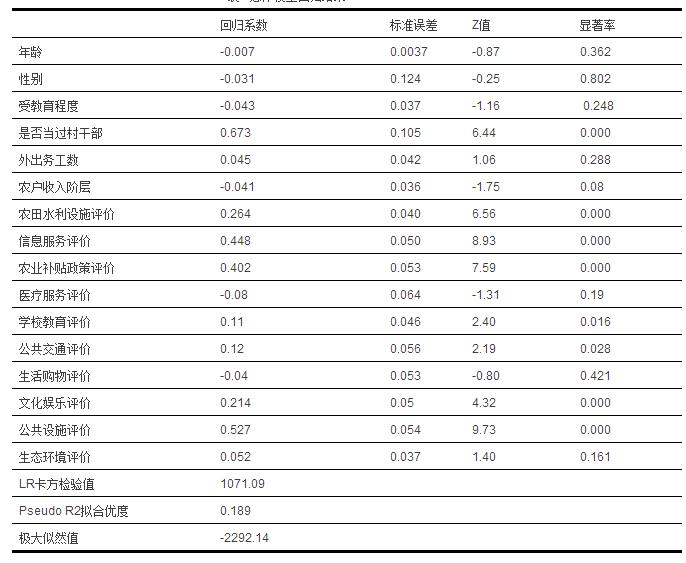

该模型运用stata12软件,采用了多元有序logistics回归分析方法,估计结果如图所示。估计结果及分析模型整体拟合优度卡方值是1071.09,似然比检验统计量(-2 Log Likelihood) 为-2292,Hosmer and Lemeshow 检验得到卡方值为132.59。

从整体回归模型的回归结果总来看,模型整体拟合效果良好、检验基本可行。模型通过wald值可以看出变量的重要程度,影响农户基层治理满意度的因素依次是公共设施评价、农业信息服务评价、补贴政策评价、农田水利评价、是否当过村干部、文化娱乐评价、学校教育评价、公共交通、农户收入阶层。而年龄、性别、受教育程度、外出务工人数、医疗服务评价、生活购物评价和生态环境评价的影响不显著。具体影响农户基层治理满意度的主要因素如下:

表5 总体模型回归结果

农户公共产品供给评价对村庄治理满意度有显著影响。本来不同变量的影响程度一般不能简单的通过系数的高低来判断,但是本模型在设定过程中将公共产品变量评价变量等满意程度进行相同的分类(完全不同意=1、不同意=2、同意=3、比较同意=4、完全同意=5),因此可根据系数大小来比较各个公共产品的影响程度。

根据公共产品供给的重要程度来看,影响程度比较高的因素主要是公共设施评价0.527、农业信息服务评价0.448、农业补贴政策评价0.402,;学校教育评价、农田水利评价、公共交通评价、文化娱乐评价等公共产品供给效率较低影响着农户的满意度;而医疗服务评价、生活购物评价、生态环境评价等对基层治理的满意度没有明显影响。

首先,考察农户对经济收入类公共物品评价对基层治理满意度的影响。信息服务评价显著的正向影响农户满意度,影响系数为0.448。信息服务主要是关于农机具、种子的购买与农产品销售信息等与农民息息相关,基层政府为农户提供信息服务已经直接影响到了农户的生产、生活与收入水平,故而农户对信息服务需求迫切,信息提供的好坏直接影响到农户对村庄治理的评价。

农业补贴政策变量在1%的水平上显著与基层治理满意度正相关,并其变量系数较高(0.402)。中央一号文件连续12年对三农问题的持续关注,也使得农户对中央补贴政策的关注增强。农户对补贴政策满意度越高,从政策中获得的利益越大,也会辐射到对基层治理的满意度上来。 农户对农田水利变量也比较重视,由系数和t值都可以看出。

由此可知,3个生产类变量的显著性和系数值都较高,说明农户对生产类公共物品非常重视。

其次,农户生活类公共物品评价也较显著的影响基层治理的满意度。从结果上看,农户对公共设施、学校教育、公共交通和文化娱乐等公共物品比较重视,可见农户对日常经常需要用到的公共物品的关注度较高,并开始重视农村的文化娱乐生活,着重提高生活品质。

而农民看病问题、生活购物对基层治理满意度影响不大。原因不是农民看病问题已得到解决,而是在村里已经基本无法解决看病问题,村里的卫生所已经很少,农民小病靠吃药,大病直接去镇医院或者省市医院,看病问题已经与村两委的村庄治理关系不大,因而看病问题与满意度关系不大;而生活购物问题在各个村庄基本解决,农户的关注较少。

生态环境供给评价对基层治理的满意度没有明显影响,这表明农户对生态环境的重视程度还不足,没有意识到生态环境对农村居民生活的重要性。其中一个可能是外出务工人员的增多,农民呆在农村的时间缩短,农户更关注经济、文化需求,对环境质量的要求较低。

农户自身的特征对村庄治理满意度的影响较小。在农户自身特征中,只有“是否当过村干部”变量基层治理满意度有显著相关性,说明将其他因素控制的情况下,当农户是村干部时,其亲自参与了村集体做事,对村庄治理的满意度提高。

在农户的家庭特征中,外出务工数的影响不显著;家庭收入阶层明显影响基层治理满意度。农户的家庭收入与村庄治理的满意度呈现显著的负影响,即收入越高,对生产、生活和环境的期望与要求越高,村庄的满意度越低。

2.分类模型分析结果与分析

由总体模型结果可知,农户收入显著负向影响农户对村庄治理满意度,但不同收入阶层的农户对村庄治理满意度的主要影响因素是哪些变量,需要进一步验证。

在本次调研中,本文将农户分为四类,贫困农户类,一般农户家庭、小康农户家庭和富裕农户家庭。根据中国科学院中国现代化研究中心在京发布《中国现代化报告2013——城市现代化研究》的报告中,中国科学院中国现代化研究中心主任何传启建议,实施家庭小康工程,建设全面小康社会。2015年将贫困标准定位人均可支配收入为2800元;全面小康社会的标准包括城镇居民家庭人均可支配收入超过18万元,农村家庭人均纯收入超过8千元。故将贫困农户人均收入小于2800元,一般农户定义为还没有达到小康水平的农户,其人均收入为8000元以下;小康农户家庭的人均收入在8000-20000元之间;富裕农户家庭的人均收入为20000元以上。

表6 分类模型分析结果

(注:表格中没加括号的数字表示变量系数,括号内为t统计检验值;***表示在0.01的水平下显著,**表示在0.05的水平下显著,*表示在0.1的水平下显著。)

对不同收入阶层的农户满意度回归结果分析。由表6可以看出,不同收入组的农户对公共产品供给的关注点不同。

农田水利设施评价主要影响非富裕农户的乡村治理满意度,说明灌溉设施的好坏直接关系到前3类农户的满意度。纯务农或者兼业农户的农业收入是家庭总收入的重要部分,而灌溉设施的好坏直接影响农业收入,故大部分农户重视灌溉设施供给效率。富裕农户一般从事非农产业或外出务工,较少或不从事农业生产,因而农田水利对他们的重要程度较低。

信息服务评价变量对于收入高于2800元的农户都有显著的正影响,说明村集体为农户提供的信息服务越好,村民对基层治理的满意度越高。从不同组的信息服务变量的系数比较上来看,一般收入越高,系数越大,说明信息服务对农户的重要程度也随之收入增加而提高,高收入群体比较重视农村的信息服务。

农业补贴政策评价变量对于收入高于2800元以上的农户也有显著的正影响。笔者认为,补贴政策对农户的支持主要涉及中高收入农户,比如专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等中高收入人群获得大量的政策扶植,如种粮直补、良种补贴、农机补贴、新型农业经营主体补贴等。补贴政策一般是由基层政府和村干部向农户传达,一部分补贴也由村集体向农户发放,故农户对农业补贴政策满意度又转向到村庄治理满意度上;而贫困人群获得补贴较少,呈现出贫困农户组的补贴政策变量对基层治理满意度的影响不显著。中央历年来的惠农与支农政策帮助了大部分农户,但对部分贫困农户的支持力度较低。

公共基础设施评价变量与所有农户的乡村治理满意度都显著的相关,说明此公共物品获得了全体农户的重视。

医疗服务评价、生活购物评价变量、生态环境评价与基层治理满意度没有显著相关性,说明四类农户关于此三项公共物品都不影响其对于乡村治理的评价,上文已经说过原因,这里不再赘述。

从学校教育评价变量看,富裕农户对办学条件这个公共物品比较重视,系数明显高于总体模型,说明富裕农户更清楚认识到孩子教育和文化学习的重要性,而其他收入阶层农户明显没有对孩子教育问题足够重视,他们想要孩子尽早工作或者务农,分担家里生活负担。

文化娱乐评价变量只对富裕农户没有显著影响,原因是一般农户会经常在农村生活,对社会文化生活提出需求,而富裕农户一般从事非农产业,在农村居住的时间较短,经常外出打工或者从事商业活动,对于社会文化生活需求较低,故富裕农户对于社会文化生活重视较低。

公共交通评价变量只和富裕农户的乡村治理满意度存在相关关系,说明只有富裕农户较为重视公路等公共物品,而其他农户不太重视。原因可能是一般农户只是通过道路进行交通出行、生产生活,而富裕农户可能通过道路进行产业发展和商业活动,增长经济收入。

以上可知,不同收入农户对公共产品供给的关注点不同。贫困农户一般为纯农户,从事农业生产经营活动,对农村的文化娱乐、公共设施和灌溉设施等方面要求较高;一般农户和小康农户主要关注灌溉设施、文化娱乐生活、公共设施、农业信息服务和补贴政策;富裕农户主要关注学校教育、公共交通、公共设施、农业信息服务和农业补贴政策。可见,贫困农户和富裕农户对于不同公共物品的关注度上存在较大差异,富裕农户更关注学校教育和公共交通,贫困农户更关注灌溉设施、文化娱乐;一般农户和小康农户的关注点基本一致。

六、研究结论与启示

根据上分析可知,农民对村庄治理的满意度受多方面的影响,主要影响因素是公共物品供给评价、是否是村干部和家庭收入阶层。根据公共产品供给的重要程度来看,影响程度比较高的因素主要是公共设施、信息服务和补贴政策;学校教育、农田水利、公共交通、文化娱乐等公共产品供给效率较低影响着农户的满意度;而医疗服务、生活购物、生态环境等公共物品供给评价对村庄治理的满意度没有明显影响。

而不同收入组的农户对公共产品供给的关注点不同。贫困农户和富裕农户对于不同公共物品的关注度上存在较大差异,富裕农户更关注学校教育和公共交通,贫困农户更关注灌溉设施、文化娱乐;一般农户和小康农户的关注点基本一致。

总之,“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”。人类的需求具有复杂性,其会根据时间、地点、事件的不同产生新的需求,农户亦如是。本文通过对农户基层治理满意度的实证分析,得出在不同收入阶层的农户对基层治理满意度有差异,同时影响不同农户的具体影响因素既有相同点,又存在特殊性;即农户对乡村治理的关注点会根据生活水平和收入的不同发生变化,如何满足不同农户的需要考验执政者的智慧。

本人认为,地方政府和村干部应该首先满足大部分农户都关注的重大问题,如公共设施、灌溉设施、信息服务、补贴政策和文化娱乐等方面;其次,将公共物品多向贫困农户倾斜,提高扶贫政策的力度,提升贫困农户的收入和生活水平,实现精准“扶贫”任务,以完成我国政府在2020年全面建设小康社会和消除贫困阶层的宏伟目标;再次,提升乡村学校教育建设问题,改变一般农户对教育的轻视态度,提高农村的文化水平;最后,提高农户对乡村生态环境重要性的认识,改变农户仅重视经济收入和生活质量的思想,让村庄环境成为衡量乡村治理的重要方面。而如何逐步满足农户的需求,需要地方政府、村两委和基层自治组织的共同努力。

作者单位:清华大学

中国乡村发现网转自:《农林经济管理学报》2016年第三期

(扫一扫,更多精彩内容!)