——基于中国农业科学院的实践探索

摘要:中国农业科学院认真履行农业科研"国家队"使命,深入落实国家创新驱动发展战略和农业部"一控两减三基本"目标任务,针对现代农业发展的重大科技需求,依托科技创新工程和国家农业科技创新联盟,牵头开展了主要农产品绿色增产增效技术集成模式研究与示范,为农业供给侧结构调整和可持续发展提供新的技术路线、技术模式,经过4年的探索实践,取得了初步的成效。本文主要介绍这项行动的主要做法、评估初步成效、总结经验与启示,并对如何在全国扩大推广提出政策建议。

问题的提出

2016年中央一号文件提出,加大创新驱动力度,推进农业供给侧结构性改革,加快转变农业发展方式,保持农业稳定发展和农民持续增收。

推进农业供给侧结构性改革,核心是通过科技进步驱动劳动生产率、土地产出率和资源利用率的提升。

近年来,我国农业科技事业取得了长足进步,有力支撑了国家粮食安全和主要农产品有效供给。但我们也应该看到,在当前世界科学技术飞速发展、国内经济转型升级、现代农业加快发展的大背景下,传统的科研任务形成机制、科研活动组织方式、科研成果推广模式存在诸多不适应。

一是科研任务选题与产业需求结合不紧密。有的出于科学家的兴趣,有的出于课题立项部门的主导意识,有的产业问题转化为科研命题需要很长时间的论证申报过程,耗费人力财力智力。

二是科研目标关注单一问题多、关注综合解决方案少。如农作物育种聚焦高产抗病抗逆,对轻简化栽培、机械化生产、绿色生产环境、产业竞争力等问题关注不够,对技术之间的系统集成关注不够,技术的综合效益发挥不充分。

三是科研主体之间协同攻关不够。科研单位之间、科研领域之间、科研团队之间各自为战、单打独斗,甚至交叉重复、互相封闭现象突出。

四是科技创新与产业应用结合不紧密,成果转化推广率低。很多科研成果鉴定之后即束之高阁,有的成果根本就没有推广价值,有的成果还需要进一步熟化才能够推广。

针对我国现代农业发展的重大科技需求,中国农业科学院充分发挥学科、成果、人才、平台等综合优势,依托科技创新工程和国家农业科技创新联盟,于2013年启动实施重要农产品绿色增产增效技术集成模式研究与示范行动。

围绕玉米、小麦、水稻、大豆、油菜、棉花、马铃薯、奶牛、羊等9个主要粮经作物和畜产品,聚焦“增产增效并重、良种良法配套、农机农艺融合、生产生态协调”综合目标,整合院内优势资源,联合国内上中下游创新主体,开展全产业链协同攻关,建立固定试验基地,加快技术集成研究与示范展示,构建可落地、可复制的综合技术模式,为不同主产区、不同生态区农业生产瓶颈问题提供优化解决方案,引领和支撑现代农业发展。

❖技术集成模式研究的主要做法

模式研究是一项系统工程,必须精心设计、周密组织、科学推进,确保各参研主体之间协同配合,各单项技术之间综合配套,各研究任务之间统筹推进。

强化顶层设计 制定详细工作方案

定期组织相关参研单位总结模式研究进展与不足,研究下一年度工作方案,并邀请农业主管部门进行点评。针对当地农业产业发展的实际,分别

制定技术方案,确定试验示范地点、规模和目标,明确工作职责和分工,制定工作日历,扎实有序推进各项工作。工作方案向农业部和地方农业部门备案,主动做好对接。

开展协同攻关,加强技术集成与创新

根据产前、产中、产后不同生产阶段的技术需求,联合全国优势科技力量和资源,构建“集团军式”大联合、大协作高效协同创新机制。中国农科院17个研究所与28个省级农科院、农业大学、农业推广部门,以及180个地市级农科院、基层农技推广部门、龙头企业及新型经营主体等,组成了近2000人规模的研究、集成、示范、推广队伍,形成上、中、下游紧密衔接的农业科技创新与成果转化组织体系。

注重基地建设,充分发挥示范带动作用

重点在主产区、典型生态区、战略后备区布局示范基地,选取条件较为成熟、交通方便、政府支持、便于学习观摩的地块进行示范。目前,已在全国建立固定试验示范基地54个,示范面积15万亩,技术辐射推广应用面积650万亩,示范奶牛和羊15.92万头,覆盖各类农业主产区和典型生态区17个省份。示范基地不仅收获季节可观摩,而且全生育期可示范,生产全过程可参观学习,使科技成果与生产应用主体无缝对接。近3年举办24次大型现场观摩会,开展大规模的农民技术培训和现场技术指导活动上百次,培训农牧民上万人次。

强化组织管理,创新工作机制

项目采用行政总指挥和技术总师双重领导管理制度。中国农科院成立领导小组,由主管院领导任组长,负责研究与示范工作的整体推进、协调指导和监督检查。技术攻关实行首席专家负责制,负责论证优化技术方案、组织科学试验、开展技术培训等工作。同时,派遣科技人员到地方挂职、蹲点,加强与地方政府的合作,将研究示范与地方政府的“三农”工作结合起来。

强化保障措施,加强宣传推介

所需经费纳入创新工程协同创新任务中重点支持,在基本科研业务费增量经费中倾斜支持,并鼓励研究所将不同渠道经费打通使用。同时,积极探索建立地方政府、科研单位、企业、新型经营主体广泛参与的多元化投入机制。探索宣传推介机制,邀请新华社、中央电视台、光明日报、科技日报、农民日报等主流媒体持续关注和报道,营造依靠科技进步促进农业增产增效的良好氛围。

❖技术集成模式研究的初步效果

通过4年的协同攻关和试验示范,9个研究项目共集成130多项技术,构建绿色增产增效综合技术模式30多套,取得了显著的增产、增效、生态、环保效果。现对主要农产品模式研究效果进行初步估算。

玉米模式研究效果

在山东、河南、安徽、河北建立4个核心试验示范区,集成高产优质新品种、养分专家系统配方施肥、化控抗逆、生物疫苗、籽粒收获、收储减损和信息化管理等18项技术,形成区域性玉米生产技术模式,即“农机农艺八配套、科学播种六融合、绿色防控四结合”。

经过连续4年攻关,德州示范区生产技术已经接近世界先进水平,效益具备国际市场竞争力。大面积推广亩产达660公斤以上,比2013年增产14.1%,每亩生产要素投入下降到300元,不计算土地使用费,每公斤生产成本0.75元,比美国节省0.67元/公斤。综合计算,通过增产增效和节本增效,示范点4年累计增加效益16761.5万元。

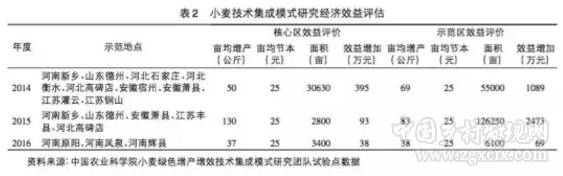

小麦模式研究效果

在河南、山东、安徽、江苏、河北5省建立试验示范基地5个,集成高产优质抗逆小麦新品种、测土配方施肥、节水栽培、蓄水灌溉、墒情监测与灌溉预报、病虫草害综合防治等多项技术。

经测算,5个示范基地实现产量提高10%~15%,减少劳动力投入20%以上,水分利用效率提高15.4%,减少化肥农药用量20%~30%。

研发的腐植酸系列、氨基酸系列、海藻酸系列高效化肥增效剂,实现化肥利用率提高7.8个百分点。综合计算,通过增产增效和节本增效,示范点3年累计增加经济效益4157万元。

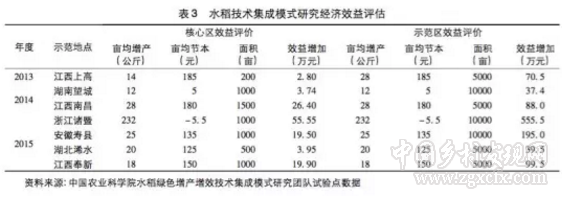

水稻模式研究效果

在江西、浙江、湖南、安徽、湖北等地建立12个试验示范基地,集成高产优质品种、“麦畦式”湿种栽培、机插无土基质育秧、绿色防控等11项核心技术。

经测算,应用“麦畦式”湿种栽培技术每亩节水150吨;通过松土肥田、绿色精确防控等措施,每亩减少化肥施用量5%左右,减少农药使用量30%以上,每亩肥药减施节本35~45元;无土轻型基质的应用大幅度降低了工厂化育秧的劳动强度,平均每亩节工省本68元;千亩示范田平均每亩增产170公斤,增收510元。综合计算,通过增产增效和节本增效,示范点3年累计增加经济效益1217万元。

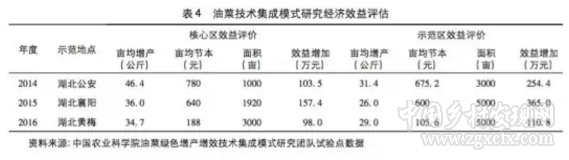

油菜模式研究效果

在长江流域主产区建立3个高产高效示范基地,集成新品种、全程机械化、肥药高效利用、秸秆菌核快速腐解等8项先进技术,攻克油菜高油高产机械化品种、油菜机械化高效耕播、油菜联合收获等关键技术瓶颈。2016年,在湖北黄梅万亩示范点,突破了多熟制油菜联合机收技术瓶颈。

经测算,核心示范区平均每亩产量185.7公斤,全程机械化生产成本平均每亩约320元,效益422.8元,油菜每公斤生产成本下降到1.75元,直接生产成本接近加拿大等主要出口国的先进水平。综合计算,通过增产增效和节本增效,示范点3年累计增加经济效益1089万元。

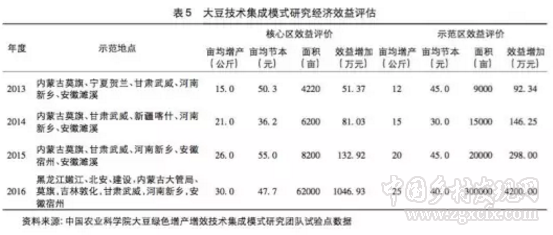

大豆模式研究效果

在黄淮海、东北和西北建立示范基地9个,集成优质高产新品种、粮豆轮作、秸秆还田、浅翻深松、减量增效施肥、病虫害绿色防控、除草剂安全施用、全程机械化、品质监控与食品加工等9项关键技术。2015年安徽宿州示范基地千亩大豆平均亩产195.27公斤,增产11.77%。2016年在黑龙江建设农场示范基地平均亩产219.79公斤,增产38.06%。综合计算,通过增产增效和节本增效,示范点4年累计增加经济效益6048.84万元。

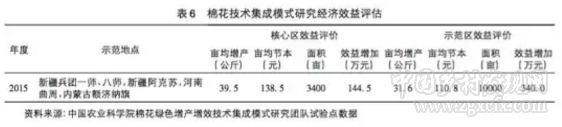

棉花模式研究效果

在新疆、河北和内蒙古等主产棉区建立试验示范核心基地5个,集成棉花新品种、无人机飞防、病虫害综合防治等14项核心技术,研究新型全生物降解地膜、轻型机采棉技术等9项储备技术,取得了增产5%~8%的成效,并达到了节水、生态环保等生产要求。在新疆棉区应用了全生物降解地膜,通过生物作用自然降解地膜,大大减轻了人工揭膜劳动力投入及残膜污染,为有效解决新疆棉区严重的“白色污染”问题做了有益探索。综合计算,通过增产增效和节本增效,示范点1年共计增加经济效益340万元。

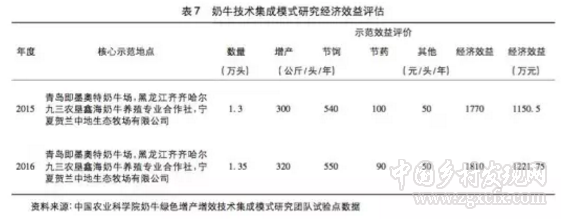

奶牛模式研究效果

在山东、黑龙江、内蒙古、宁夏等地布置3个核心示范基地和7个辐射带动示范区,集成示范奶牛高效繁殖管理、犊牛早期断奶、全混合日粮应用与评价、乳房炎综合防治、粪污处理与循环利用等9项关键技术。

2015年在山东青岛即墨奥特奶牛场示范成功后,青岛市在全市推广。2016年在黑龙江齐齐哈尔九三农垦推广全株玉米青贮种植与奶牛养殖一体化高效生产模式,提高了玉米种植收益和奶牛养殖效益,降低了冬季焚烧作物秸秆带来的环境污染,实现了种养双赢。

种植青贮玉米每亩比籽粒玉米增收350元;奶牛平均单产提高9.5%,乳脂肪、乳蛋白、体细胞数、细菌总数等品质指标明显改善,兽药费用下降18.6%,平均每头泌乳牛仍可增收1100元。综合计算,通过增产增效和节本增效,示范点2年累计增加经济效益2372.25万元。黑龙江农垦已决定将该技术模式在全垦区推广。

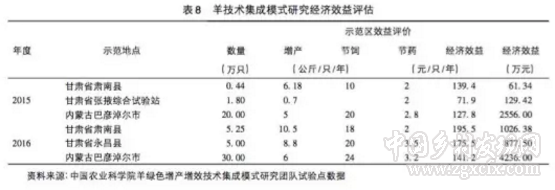

羊技术集成模式

在西北肉羊优势区、中东部农牧交错带肉羊优势区和中原肉羊优势区建立示范基地3个,集成高山美利奴羊选育与杂交改良技术、多胎基因检测高效繁育技术、测草配方直线育肥技术、饲料加工调制、主要疾病防治、羊肉冰温保鲜、羊肉溯源、废弃物处理、“十统一”优质细羊毛标准化生产技术等,集成示范效果显著。育肥羔羊平均日增重250克以上,双羔率提高17%,每只羊年节约饲草料18公斤以上,节药2元以上,实现羊产业降本增效。综合计算,通过增产增效和节本增效,示范点2年累计增加经济效益8886.64万元。

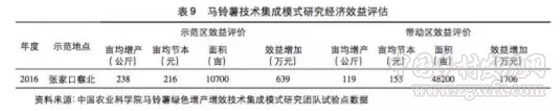

马铃薯模式研究

在河北张家口布局示范基地,集成高产优质品种、脱毒种薯快繁、水肥药一体化、水分高效利用、机械化种植、主食加工等7项核心技术。经测算,2016年每亩增产238公斤、节本216元,示范基地新增经济效益639万元。示范带动附近马铃薯生产企业和薯农生产技术水平提高,大面积每亩增产143.5公斤,降低成本153元,示范带动48200亩共增收1706万元。

绿色增产增效技术集成模式研究,通过推广新品种、新技术、新装备,提高了农产品产量和品质,节约了成本投入,增加了农民效益,减少了污染物排放,示范基地增加直接效益达4.322亿元。同时,通过示范展示、现场观摩、技术培训、在线服务等培养了大量新型职业农民,带动了周边地区农业生产水平提高,基地附近农民收入普遍高于农业整体人均收入,产生了明显的经济效益、社会效益和生态效益。

❖经验与启示

绿色增产增效技术模式研究与示范,打破了常规科研相对封闭的现状,形成了较强的集群攻关突破能力,将农作物技术集成提升到一个新的高度,有5个比较显著的特点:

(一)坚持跨作物、跨年度综合生产技术的集成创新

技术创新不再是单一作物的技术提升,而是考虑了下茬作物、轮作作物的对接创新,实现了不同作物周年温光资源、水资源、机械装备资源、耕地资源和生态资源的高效利用,还可通过病虫害在不同作物发生规律的相互抑制实现综合防控,有效减少了化肥农药的施用,生产成本、生产效益和生态环境同步改善。如在山东开展的玉米小麦“吨粮田”试验,在湖北开展的“油稻”、“油玉”、“油棉”等轮作制条件下的绿色增产增效技术集成和示范推广。

(二)坚持以机械化、轻简化为核心的链式创新

现代农业发展的趋势是复杂技术的简单化、重体力劳动的轻简化。从栽培、田间管理到收获等全生产链各个环节均实行机械化,使技术的实用性和便利性大幅度提升,使农民便于使用,技术才能便于推广。

(三)坚持面向国内外开展协同创新

项目不仅汇集了中国农科院相关研究所的优势研究团队,还注重联合院外相关科研院所的优势团队,根据需要引进国外先进技术,完全根据科研攻关需要进行技术集成,实现了学科互补、优势单位联合和先进技术的集成。

(四)科学布局示范基地,以点带面发挥示范效应

选择有代表性的基地非常重要,示范基地一经选定,必须长期固定,保证试验示范的连续性。示范基地内部又分为核心区、示范区,从研究到展示层层递进。核心区是更先进技术的研发落地区,示范区突出规模化、轻简化,普通农户易于接受。通过技术培训、现场展示等多种方式,传播技术、推广技术,让农户直观感受到技术的效果。这样的推广方式更加有效、更接地气。

(五)坚持依靠地方政府加快示范推广创新

依托地方政府的行政力量和组织优势,利用好地方政府发展农业的人力、财力等资源,有利于最大限度推进先进技术模式的示范与推广应用。在推进技术集成模式研究的进程中有几点启示:

一是科技与产业的对接,不是单项技术的对接,而是综合技术的集成。现代农业是一个开放体系、综合系统,单项技术的突破与应用难以解决综合问题。必须围绕产业链布置创新链,围绕产业发展上的关键环节进行协同攻关、技术集成。

二是农业科技要走在产业发展的前面。现代农业的核心是提高农业竞争力,就是在关注增产的同时,更加注重节本增效、减少污染,实现绿色可持续发展。科技创新要围绕提高农业劳动生产率、土地产出率、资源利用率,引领现代农业发展。

三是面向新型经营主体开展技术服务。专业大户、家庭农场、农业合作组织等新型农业经营主体有一定经济实力、技术支撑、产业发展基础,经营管理能力较强,他们是农村先进生产力的代表,易于接受新知识、新技术,充分发挥他们的优势可以起到较好的带动和帮扶作用。

❖政策建议

中国农业科学院推进主要农产品绿色增产增效技术集成示范的行动,取得了显著的经济与社会效果,赢得了农业生产主体和政府部门认可,探索出了一套行之有效的“科技命题来自生产一线、科研活动协同攻关、科技成果集成推广”的科技与产业紧密结合的路子,符合新的发展理念,符合农业供给侧结构性改革的要求,应当上升为国家统一行动,在全国范围内进行推广,以更好引领和支撑现代农业加快发展。

建立技术集成推广政策体系

建议将农业技术集成研究与示范推广工作纳入国家农业支持保护体系,将良种补贴扩充为新技术补贴,引导农民尤其是新型农业经营主体采用新技术模式。将主要农产品绿色增产增效技术模式纳入国家农业可持续发展试验示范区建设计划,作为试点申报、重点任务和绩效评估的强制性要求。

发挥我国制度优势,充分运用行政工作协调、重大项目集聚、市场机制引导等有效手段,统筹配置农业科技创新与技术集成推广资源,推进国家农业科研单位、教学单位、专业合作社、龙头企业等加大联合协作,形成产学研推紧密结合、公益性推广与经营性推广优势互补、专项服务与综合性服务良性互动的技术集成推广新机制。结合推进农业补贴政策的转型、政府采购公共服务机制的创新,加强对新型农业经营主体、新型农业服务主体和新型职业农民创新创业的支持,引导其向专业化、规模化、集约化和品牌化发展。

继续深化技术集成模式研究

建议国家启动主要农产品技术集成推广专项,鼓励和支持中国农科院更好履行国家队职责使命、服务“三农”发展,更好对接农业部门主体工作和国内外最新研究成果,对接产业需求和新主体要求,继续加强技术攻关与集成研究。支持健全完善管理运行机制,将相关任务纳入发展规划和年度预算,纳入学科体系和基地布局,纳入团队任务和重大项目,纳入内部管理运行和考核评价体系,形成技术集成模式研究与示范的长效工作机制。坚持高产高效和“一控二减三基本”总目标不动摇,持续开展科研协同攻关,做到“研发一批,推广一批,储备一批”,为产业发展源源不断提供科技支撑。

扩大开展技术模式示范推广

建议国家启动重大农产品技术集成推广行动,由农业主管部门牵头,组织国家农业科技体系中的优势力量、区域性优势农业科研单位、农业高校、推广部门、新型农业经营主体等共同参与,制定实施方案并共同承担相关任务,建立全国农业主体广泛参与、全产业链前后衔接、全创新链协作攻关的技术集成研究与示范推广体系,形成覆盖全国的研究、集成、示范、推广网络。

设立财政性农业技术集成推广引导基金,采取政府购买服务、定向委托、实施项目等多种方式,引导和支持种粮大户、家庭农场、农民合作社、社会化服务组织等新型农业经营主体使用新技术,提高农民应用先进技术的组织化程度。加快国家农业科技创新与集成示范基地建设。

作者单位:中国农业科学院

中国乡村发现网转自:《农业经济问题》2017年第1期

(扫一扫,更多精彩内容!)