目前全国大约70%以上剩余贫困人口主要集中在西部农村,且贫困程度较深,受相对恶劣的自然条件以及贫困人口过度分散化的空间分布等因素制约,现有扶贫模式的边际效益快速递减,要实现到2020年现有标准下的5575万贫困人口全部脱贫的发展目标,改革和创新现有扶贫模式就成为必然选择。

一、近年来西部扶贫的措施及成效

(一)扶贫供给与需求的比较分析

目前国家在西部农村的扶贫政策措施大致可以分为四个方面:一是专项扶贫,它是以国家为扶贫主体,通过编制专项规划,安排专项资金,集中资源开发扶贫,由各级政府负责,主要包括设立专项扶贫资金、小额信贷、易地扶贫搬迁、以工代赈和产业扶贫等具体措施;二是行业扶贫,重在发挥政府各部门优势,主要包括国家机关、事业单位、央企、科研院校和社会团体定点扶贫以及基础设施建设扶贫等;三是社会扶贫,主要依靠和发挥社会各界的力量参与扶贫,比如东西部协作扶贫、定点扶贫以及军队等的就地扶贫等措施;四是国际合作扶贫,主要通过与世界银行、联合国开发计划署、粮食计划署等国际组织以及外国政府进行扶贫开发合作。

以上四个方面扶贫政策措施提供了包括人力资源培训与开发、资金扶持、基础设施建设、物质资源供给以及农村医保和社保等在内的扶贫供给。而西部农村贫困地区的脱贫需求则主要体现在生产、生活、教育、医疗以及社保需求等方面,现有的扶贫开发模式是基于居住相对集中、交通便利、信息沟通充分且便利的前提条件下的,而目前西部贫困地区最重要的特征则是居住分散、交通不便、信息严重闭塞、自然环境恶劣。

通过对现有的扶贫供给与需求进行对比分析,我们就会发现主要的供求差集中在基础设施尤其是交通设施落后,主导产业缺乏,并且扶贫的供给与需求往往因农村居住空间过度分散而被割裂,难以形成有效对接。

(二)扶贫成效

近十年来,我国在扶贫工作上取得了巨大成就,农村贫困人口占农村人口的比重从2000年的10.2%下降到2015年的5.7%,西部农村贫困人口的数量显著下降,按照2300元贫困标准,西部地区的贫困发生率已经从2010年的23.8%下降到2015年的10.6%,西部地区的贫困人口也已经从2010年的16566万人下降到了2015年的2961万人。目前,西部贫困地区农民生活状态不断得到改善,截至2014年底,国定贫困县有60.9%的农村使用自来水或深水井,自然村通公路、通电和通电话比例分别为:88.1%、98%和92.9%,农户人均住房面积24.9平方米。学龄儿童入学率达到了97.7%,93.3%的农户参加了“新农合”医保。以2006年作为参照,2015年西部地区的人均GDP增长率、城镇化率以及农民人均纯收入等几个重要指标均有大幅度提升。

目前,西部剩余贫困人口的数量仍很庞大,贫困发生率仍远高于全国平均水平,贫困程度较深,且扶贫难度大,扶贫的边际效益快速递减,现有的扶贫开发模式和政策措施面临严峻挑战。此外,生活在贫困地区的部分人口由于受所处地理环境等因素制约,带有很大脆弱性,返贫率高,西部农村贫困地区落后的社会、经济、文化状况难以根本改观。

二、当前西部地区扶贫模式存在的主要问题

(一)西部地区扶贫面临两大外在硬性约束条件的制约

经过多年的扶贫开发实践,西部地区的贫困人口已经大为减少,也积累了许多成功经验和措施。但是截至2015年底,西部地区仍有2961万贫困人口,而这些贫困人口绝大多数地处自然环境相对恶劣的地区,且居住分散化,由此导致现有扶贫模式和政策措施难以有效发挥作用。

1.相对恶劣的自然环境在很大程度上弱化甚至消减了扶贫的效果。目前西部11个集中连片特困地区的自然地理环境普遍具有以下几个特征:(1)生态环境十分脆弱,极易破坏却很难恢复;(2)相对封闭的内陆性区位条件,基础设施落后,交通不便;(3)自然条件恶劣,灾害频繁;(4)用水困难或水资源严重不足。具体来看,西南地区贫困县基本位于喀斯特溶岩地区,耕地少、土质差、水土流失严重,自然灾害频繁。西北地区因长期大规模的“滥垦、滥樵、滥牧”,土地沙化荒漠化严重,土地质量低下。青藏地区气候干燥、寒冷,生产条件非常有限。上述自然条件使得很多扶贫项目很难落实或者效果大打折扣,比如产业扶贫中的“一村一品”和“整村推进”等扶贫基本围绕“特色种养殖业”,受自然条件严重制约,扶贫的边际效益急速递减,而脱贫成本则快速上升。

2.贫困人口过度分散化的空间分布使现有的扶贫政策措施难以发挥效用。目前,西部贫困地区普遍存在区域经济空间格局不经济并割裂了扶贫项目与扶贫需求之间的联系,这主要表现在以下几方面:(1)贫困人口分布的“大分散、小集中”特征明显,关联性差,聚落内部规模不经济和外部规模不经济并存;(2)绝大多数人口聚落规模小、密度低,对外交易机会少且交易成本高,弱化甚至阻断了扶贫供给与脱贫需求之间的联系;(3)分散且十分偏远的居住条件使得贫困人口难以接受到技术培训,很多基层职业技术培训基本流于形式;(4)严重影响扶贫建设项目,如水电路网等基础设施建设因此而成本剧增,很多惠农措施难以落实到户;(5)很多产业扶贫项目因农户过度分散而无法开展和实施。

(二)现有扶贫模式存在的主要问题

现有扶贫模式和措施对地处偏远地区的深度贫困人口而言,要达到脱贫解困的目的非常困难,存在诸多问题。

1.扶贫项目的边际效益递减,部分项目的扶贫方式欠妥。随着绝对贫困人口逐渐减少和新扶贫标准的实施,现行扶贫项目的边际效益快速递减已是不争的事实,扶贫的难度越来越大,部分扶贫项目的方式欠妥当,比如行业扶贫和社会扶贫中实物救助模式可能会让贫困人口“越扶越贫”。有定点扶贫任务的单位或者东西部扶贫协作中很多扶贫单位把扶贫工作“简单化”,往往以直接提供实物或现金的方式实施,这种帮扶的成效比较显著,能快速改善扶贫对象的生产、生活处境,但由此带来的问题是会让一部分受助对象产生依赖思想,脱贫致富的主观能动性大大降低,“等、靠、要”思想严重,因此可能造成“越扶越穷”的后果。2015年本课题组在陕北的实地调研也印证了这一点。

2.扶贫对象范围的划定缺乏动态管理,项目扶贫开发中对扶贫对象瞄准性低,严重削弱了扶贫的效果。比如在实地调研中我们发现:有的县实际已经脱贫多年,但仍然带着“贫困帽子”得到财政扶贫资金,而一些真正返贫的县乡却得不到扶助。

3.产业扶贫往往难以达到预期的效果。在产业化扶贫模式中基于扶贫开发而扶植当地龙头企业往往在利益目标上与贫困农户之间存在重大偏差,他们之间的利益联结机制容易偏离扶贫目标,因而很难达到扶贫减困的目的。

4.扶贫项目的选择机制缺乏,随意性大。由于农业科技扶贫需要和当地农业产业结构调整结合起来,要求农民以市场需求为导向。但是实践中,很多决策者往往缺乏统筹考虑,没有经过科学例证,不顾市场需求以及农民的生产实际情况,随意决策,造成很多失败案例,使贫困问题雪上加霜。以笔者在甘肃省某贫困村调研为例,更换扶贫项目像“走马灯”,规划的扶贫项目从“种梨树→种苹果树→种烤烟”依次更替仅仅用了5年时间,全部以行政命令的方式强制推行,但是由于技术培训、管理以及市场销售等不到位,农民在这些扶贫项目中不仅没有赚到钱,反倒赔钱不少,最后烤烟项目也不了了之。

5.扶贫资源管理机制不合理,资金使用效率低。主要表现为扶贫资金运行轨迹不透明,使用高度封闭,社会公众难以知情,社会监督无法跟进,由此造成的扶贫资金被占用、挪用及贪腐的现象比较严重,扶贫资金难落实、难到位,使用效率较低。而这种情况在发展中国家较为普遍。据新华网消息,2012年1月至11月,中国检察机关查办涉农惠民领域贪污贿赂犯罪案件9612件14517人,涉案总金额27.7亿余元。典型案例如2013年7月31日,内蒙古自治区巴彦淖尔市的两级扶贫办(市、县(区、旗))主任、科长等10名扶贫官员因贪污830万元扶贫款而受到刑罚。而各地贪污、挪用扶贫资金的手法花样百出,既有采取虚假合同和农户名册、虚报培训人数和天数、多报工程量等方式套取资金,也有挤占挪用于办公费、招待费等,个别地方还涉嫌贪污、私分资金。

6.贫困人口因生活燃料缺乏而对生态环境的破坏相当严重。目前,西部农村贫困地区一半左右的贫困人口仍主要依靠砍伐树木和树枝等为主要燃料,长年累月的滥樵滥伐严重破坏了当地脆弱的生态环境,极大消减了退耕还林还草工程效益,加剧了水土流失,而国家扶贫政策措施中尚未有针对这一问题行之有效的应对措施。

7.目前的扶贫模式设计、管理、实施过程中存在诸多博弈行为,极大地降低了扶贫工作的效率和效益。突出表现在以“中央、省(或市)”与“县、乡、村”之间、定点扶贫中“扶贫单位”与“受助对象”之间、东西部扶贫协作中“扶贫省市”与“受扶助省市”之间的经济利益博弈。很多地方政府拼命想挤进“贫困圈”,这意味着可以免费获取国家更多资金或资源扶持,如2012年湖南省新邵县“以贫为荣”的媒体新闻就是典型案例。

三、构建西部地区新型长效扶贫模式

基于当前扶贫开发面临的困境、问题和新的形势,原有扶贫模式的边际效益迅速递减,在很大程度上已不适应新的形势发展需要,而剩余的贫困人口贫困程度较深,且主要分布在自然条件恶劣的山区,居住分散,对现有扶贫模式进行改革和创新成为必然选择。现有的统计数据以及研究成果显示,农村贫困发生率随着城镇化率提高而下降,城镇化率每提高1%,农村贫困发生率会降低2.8%;农村收入不平等随城镇化水平提高呈弱“倒U型”变化。扶贫方式转型应该由开发式走向发展式,将提供贫困人口更多的发展机会,把提升贫困人口脱贫致富的能力作为未来扶贫工作的基本方向。

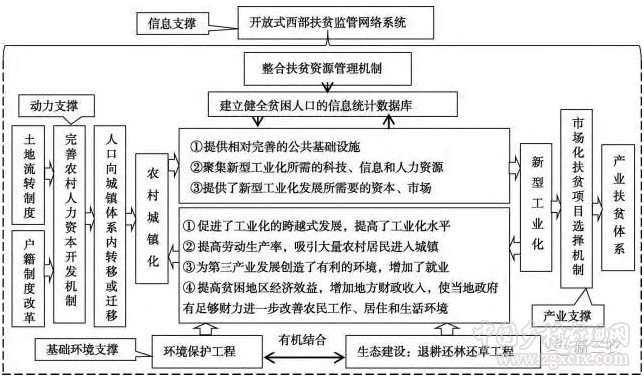

1.新型长效扶贫模式的主要思路是以新型城镇化与新型工业化联动发展为主线,以贫困人口城镇化为动力支撑,以生态环境建设为基础环境支撑,以贫困人口信息数据库和监管网络系统为信息支撑,形成一个针对西部贫困地区人口的长效扶贫模式。集中资金在贫困地区加速推进新型城镇化与新型工业化的联动发展,为贫困人口提供免费技术培训、就业支持、住房补贴与优惠、创业无息贷款并给予一定财政补贴等措施,多种方式促进贫困人口向城镇和第三产业转移,加速贫困地区人口向区域“城镇体系”内流动和迁移。在此基础上,以新型工业化为载体,构建新型产业扶贫体系,在现有“工业园区——工业开发区——产业开发区”的基础上,大力扶持和发展现代服务业,为贫困人口创造更多就业机会。

2.把西部扶贫开发与推进“新型城镇化和新型工业化联动发展”紧密结合起来,促进西部贫困地区的大部分人口和生产活动向“小城镇—中心镇—城市”体系内集聚,以新型城镇化为载体,为新型工业化的发展提供人力、资本方面的支持,而新型工业化的发展反过来又可以促进城镇化更快更好地发展,在“两化”联动发展中为贫困人口提供更多发展机会,提升贫困人口的综合技能和素质,增强脱贫解困的能力,打破“越穷越生,越生越穷”的恶性循环,这是从根本上解决西部贫困问题的出路。同时,城镇作为一定区域的政治、经济中心,物质、科技、信息、人力等生产要素相对集中,是扩大内需和贫困人口向第二、三产业转移的重要载体。大力推进贫困地区走新型工业园区、市场建设和城镇发展“三位一体”的新路子,是符合西部区域经济发展规律的。因此,坚持以业兴镇,实现城镇化与新型工业化的良性互动,用现代高新技术和新兴产业来支撑新型城镇化建设,在二者融合发展中解决西部贫困问题。

3.大力推进户籍制度改革和土地流转制度改革。改革和完善西部农村户籍制度和土地流转制度,使之与新型城镇化建设相匹配,促进西部地区贫困人口的迁移、就业。(1)逐步放开户籍制度的限制,允许劳动力依据市场需求自由流动和迁徙,特别是二三线及以下城镇应该提供尽可能的便利条件,帮助流动人口“落地生根”。(2)加快贫困地区土地“物权化”进程,以土地确权为核心,允许农民以土地作股参与新型城镇化开发,建立农村有形土地流转市场,加快推进土地流转,适度推进规模化经营,走农业产业化、现代化的经营之路。

4.建立市场化的扶贫产业项目选择机制。(1)要走出政府掌握项目选择权的误区,充分发挥贫困农户和扶贫龙头企业的主体功能,建立依靠市场机制、遵从市场选择、企业掌舵、政府和贫困户“搭船”的项目选择机制,政府的主导作用应侧重体现在监督、保障扶贫效益方面。(2)完善产业化扶贫机制,强化产业支撑。加强贫困地区扶贫产业的发展规划和论证,注重打造区域扶贫产业园区和产业带,按照“小项目、大集群”的发展格局,提高扶贫产业的集群竞争力。

5.整合扶贫资源的管理机制。以“简化、透明、易监管”为原则,整合扶贫资源尤其是资金的使用,提高扶贫效益。必须建立部门间联席会议制度,并通过简化环节、整合不同部门之间的相同或相近职能、协调项目等途径,突破部门各自为政、分割管理的利益壁垒,使扶贫资源使用达到效益最大化。

6.完善西部贫困地区的人力资本开发机制。继续加大对西部贫困地区的教育投入,保障贫困人口公平的受教育权利,建议在西部贫困地区实行高中阶段义务教育,并对贫困地区的大学生提供学费减免或补贴。另外,加强职业技术教育和培训力度,完善相应的劳动培训和就业服务体系,全面提升贫困人口的综合素质。

7.进一步加强西部贫困地区的生态环境建设。良好的生态环境是扶贫开发能否取得成功的基础,将西部扶贫开发与生态建设和环境保护有机结合起来,要坚决遏制西部贫困地区浅层次、平面式、数量扩张型资源开发方式,在扶贫项目选择尤其是产业扶贫项目必须与退耕还林还草等生态环境保护工程结合起来,引入现代高新技术,转变生产方式。此外,要大力调整产业结构,发展绿色低碳产业,大力提高现代服务业发展水平和质量,为更多贫困人口就业创造机会和条件。

8.建立和完善西部扶贫信息数据库以及监管网络体系。(1)目前扶贫资金的使用效率较低,“跑、冒、滴、漏”现象严重,建立完善的扶贫信息采集、更新、统计和公布等机制,进行动态监管,并接受社会和媒体的全面监督,这是提高扶贫资金使用效率的关键。(2)构建并引入社会和媒体监督机制,将扶贫标准以及扶贫项目的规划、设计、论证、执行情况等尽可能暴露在“阳光”下,提高扶贫工作的科学性和公正性。

(作者单位:西安电子科技大学经济与管理学院)

中国乡村发现网转自:《农业经济问题》 2017年04期(根据原文摘选)

(扫一扫,更多精彩内容!)