新制度经济学认为,市场失灵是产权定义不明确的结果。作者苏州科技大学建筑与城市规划学院硕士研究生石莹,苏州科技大学建筑与城市规划学院教授王勇在《规划师》2016年第5期撰文,文章从产权视角剖析历史街区保护与更新的市场化困境,认为模糊、破碎、单一的产权问题是导致历史街区保护与更新中市场失灵的根本原因。基于此,文章从明晰产权边界、整合产权权属和配置多元产权三方面提出优化产权问题的策略,并基于使用权、所有权与收益权流转,因地制宜地提出不同性质建筑的市场化途径,以期破解当前历史街区保护更新中活力缺乏、资金匮乏及效率低下等问题。

一、产权失灵:历史街区保护与更新的市场化羁绊

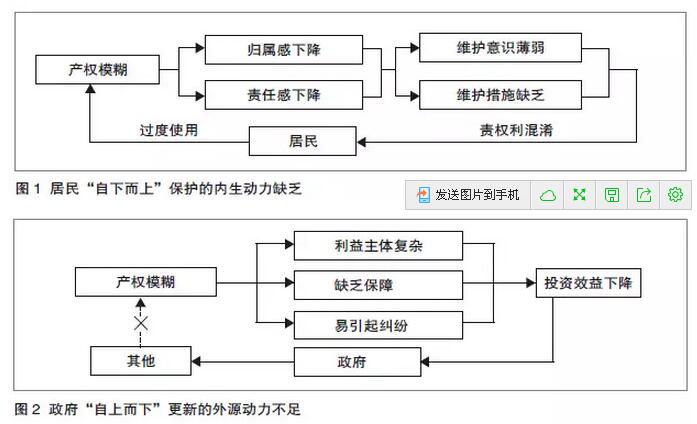

1、模糊产权削弱了历史街区保护与更新的自发动力时间的流逝模糊了历史街区中的产权主体,多数建筑几易其主,使用人情况更是纷繁复杂。在笔者对苏州平江历史街区产权现状进行调查时发现,因历史、继承与非法交易等诸多原因,街区中约有0.25% 的建筑产权是模糊的。谁才是这些房屋合法的产权主体,俨然已成难以明确的问题。产权模糊一方面降低了使用者的归属感和责任感,使其维护意识薄弱,加上相应惩罚条例与措施的缺失,客观上造成相关利益主体责权利混淆不清,以及内生激励机制的缺乏导致建筑和空间的过度使用与消费( 图1);另一方面政府或开发商虽有对街区进行更新的愿望,但因其中涉及的利益主体复杂、没有保障且容易引起法律纠纷,对地段的主动保护与更新行为要么简单粗暴,要么尽量撇清关系转向其他投资( 图2)。产权模糊削弱了历史街区保护与更新中自发的内生与外源动力,从根源上加大了历史街区市场化的难处。例如,享誉全国的鼓浪屿,由于历史原因,产权越来越复杂,城市衰败的制度基因也就随之植入。

2、破碎产权增加了历史街区保护与更新的交易成本为了保障居住,平江历史街区中民居公房租金较低,从而集聚了大量边缘群体( 多数为老人、穷人、外地人) 在此居住。多次分割出租,加上乱搭乱建,使街区因使用权密度过高而趋于破碎,多数建筑中居住有20 户左右的人家,最高的甚至居住有40 多户人家,居住空间非常拥挤( 表1),很多历史悠久的建筑在多个使用主体的轮番修建中变得面目全非。而不同等级的建筑分属于房管局、文物局与园林部门等,且城管、房管局与社区等不同部门所管辖的问题交错复杂,甚至不清楚有些问题到底属于哪个部门管。平遥古城墙的坍塌就是“多部门逐利,无部门整治”的典例。民居公房使用权的高度破碎,意味着单位建筑内产权量增多,即因保护需要而涉及和需考虑的利益主体增多,导致房屋使用人之间相互掣肘,使用者履行修缮义务时常受到来自所有权主体的限制或其他使用人的阻碍,增加了历史街区保护与更新的复杂性和困难度,从而增加了交易成本。而管理权的分散往往伴随着信息不流畅、不完全,增加了协调信息的成本。

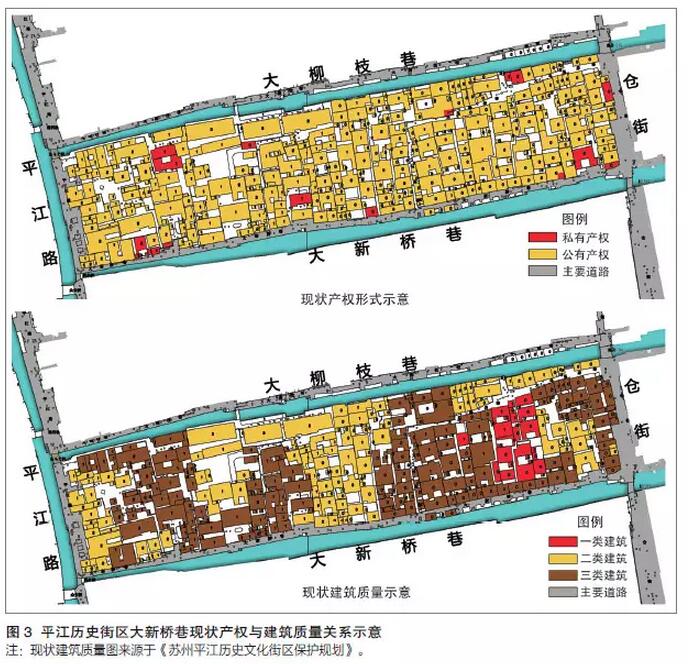

3、单一产权降低了历史街区保护与更新的配置效率科斯第二定理表明,当交易成本大于零时,产权的初始配置会带来不同的资源配置效率。高效的资源配置需要根据物品的不同属性“量体裁衣”,选取相应的产权形式。而在现实逻辑中,多元产权主体的共存往往被认为是导致产权失灵的主要原因,普遍采取的方式是将街区内的产权关系“单一化”,要么是基本收归国有,要么是基本售给私人。事实证明,这其实是对产权配置的一种误解。例如,云南丽江古城在产权公有制下曾一度出现原住民与消费者之间的“空间置换”,文化主体的利益化造成古城环境污染、景观异化与文化消亡等一系列问题,保护效率大打折扣;北京四合院则与之相反,政府希冀通过产权私有化来调动全社会的力量参与保护和修缮,结果却背道而驰,利益的摩擦和文化的碰撞带来了许多社会问题,实施中大批原住民被迫迁离。以平江历史街区大新桥巷为例,无论营利建筑还是非营利建筑普遍采用公有产权形式。使用者无法以自身的经济能力、心理需求与文化观念等作为考量标尺,自由选择高效的产权形式,其中建筑质量保存较好的寥寥无几。这种单一化的产权分割方式固化了不同物品的自然属性与社会属性,在排斥其他产权形式的同时也禁锢了自己( 图3)。

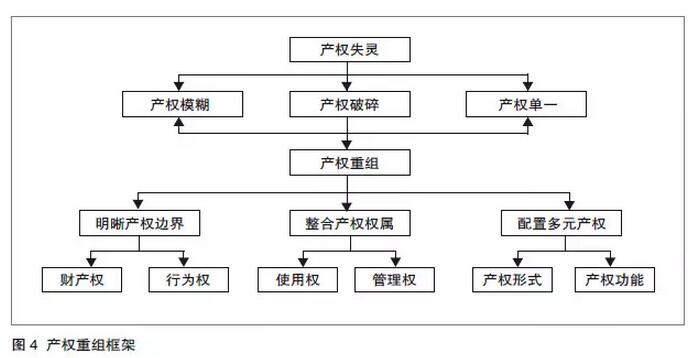

二、产权重组:历史街区保护与更新的市场化前提

产权重组是指产权主体、权属和结构的重新组合。鉴于此,通过明晰产权边界、整合产权权属和配置多元产权分别解决产权主体、权属、结构的重新组合问题,以期破解历史街区保护与更新的市场化羁绊,为历史街区的保护与更新奠定基础( 图4)。

1.明晰产权边界在市场经济中,只有公平竞争才能激发动力、提高效率,而公平竞争离不开以产权明晰为前提的等价交换。作为一种社会工具,明晰的产权能帮助一个人形成与其他人进行交易的排他性和合理预期,使交易双方得到最优选择,产生约束和激励作用。产权明晰应包括两层含义:一是财产权的明晰,即所有权的归属是确定且唯一的;二是行为权的明晰,即两个以上平等的所有者之间、所有者与经营者之间及不同的经营者之间的权责利关系要明确。

(1) 明晰财产权连灿提出应加强改革和完善建筑产权登录制度,对房地产权的各种情况进行深入的调研,并加以明确,以明晰财产权边界。目前,英国的登录建筑制度已经开展得较为完善,旨在通过法制化途径对登录建筑进行系统的明确与管理。而我国在房改之后再也没有进行过房屋普查,尤其是像平江历史街区这种产权情况复杂的地区。相关部门应对街区中各类房屋的产权人、面积等相关信息进行统计备案,利用法制办法对街区中模糊的产权进行逐一明晰:对于材料不全的,通过补交土地出让金,办理土地使用权变更;对于原租赁户已不居住或亡故而子女有房的,国家应将该房屋的使用权适当补偿后收回,并杜绝不法交易,禁止多手转租。

(2)明晰行为权科斯认为,产权是行为权,人们常说某人拥有土地,并把它当作生产要素,但土地所有者实际上所拥有的是实施一定行为的权力,产权不仅仅指物体的所有权和使用权等,还包括由此带来的人们相互之间的权利和义务,每个人都必须遵守他与其他人之间的相互关系,或承担不遵守这种关系的成本。现实非合作博弈中往往多强调权利而忽视义务,故在明晰各产权主体的权利时应明晰与之对应的义务,即产权人的责权利关系( 表2,表3)。巴泽尔认为,对各权利主体的责权利进行明确界定,有效限制各方行为,并不一定减少权利,相反,却可能增加权利。

2.整合产权权属

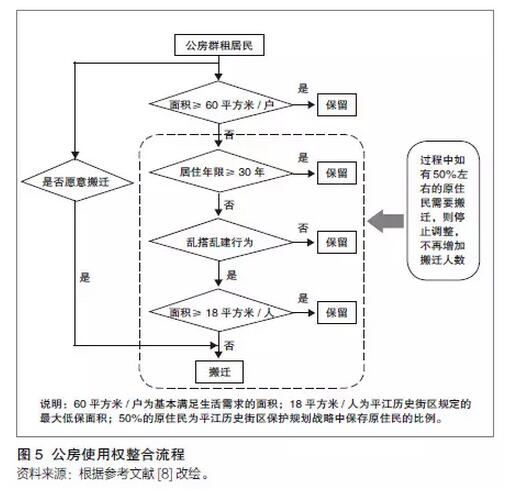

(1) 整合使用权由于尊重居民的私有财产,平江历史街区中有90% 的私有房屋保存较为完好,基本保留私有房屋产权人。此类民居型历史街区较为棘手的是公房使用权高度破碎问题,公房已完成了当初保障居住的使命,应对使用权进行整合( 图5),以逐步恢复其原有的文化功能,并对被迁出的居民进行合理安置补偿。对民居公房使用权的整合有利于减少交易中的繁琐手续与问题,使外部效应内部化,促进历史街区保护与更新的市场化发展。

(2)整合交易管理权产权的迁移性要求有高效、规范的交易平台。可设“平江历史街区产权交易委员会”,进行“一站式”产权交易管理:对街区中寻租、无序收购和出售等产权交易行为进行指导与约束;对暗箱操作等违法的产权交易和有可能导致历史街区中历史风貌受损的交易活动进行监督和检查;同时,加强公房的管理,不得转租、群租、乱租、分体出租,并提供需要交易的建筑名单。它既是企业机构,独立经营,自负盈亏,又是对历史街区中建筑进行统一规划与管理的权力性机构。更为重要的是,“平江历史街区产权交易委员会”与政府是监督与被监督的关系,并按市场原则进行运作,为社会提供公平的竞争平台,使权利在阳光下运行。尽管准备期成本较高,但总体而言,把分散于多个部门的产权交易管理权集中于一个主体是成本最低的一种方式。

3.配置多元化产权近年来,苏州市政府先后出台的《苏州古建保护条例》、《苏州市古建筑抢修保护实施细则》和《苏州市市区依靠社会力量抢修直管公房古民居实施意见》等一系列促进古建保护的政策法规,提出了古建保护工作实行“产权多元化、抢修保护工作社会化、运作市场化”3个原则。其中,“产权多元化”应当包括产权归属( 公有、私有、共有) 和产权所承载功能( 营利性功能、非营利性功能) 双重维度的多元化。平江历史街区可根据社会需求按比例配置产权形式,而不是片面地从一种制度极端骤然跃进到另一种制度极端。多元化的产权模式实现了经济效益与社会效益的平衡,更适合用于民居型历史街区的保护与更新,可排除“非此即彼”的尴尬境地,避免因过度市场化而导致街区内涵流失。

三、产权流转:历史街区保护与更新的市场化途径

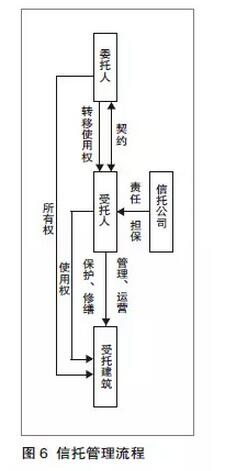

产权是一组权利束,包括所有权、使用权与收益权等。这些权利既可以统一于一个主体,也可以分属于不同主体,当一种交易在市场中议定时,就发生了两束权利的交换。结合上文,可将平江历史街区的建筑大致分为营利建筑和民居公房( 非营利建筑的绝大部分) 两大类,并根据使用情况,将未利用建筑( 即空置古宅) 从两大类中抽离。结合三类建筑不同的自然属性和社会属性分别提出基于权利束流转的市场化途径。1.空置古宅:基于使用权流转的信托管理得益于深厚的历史和人文底蕴,平江历史街区聚集着形形色色的人,多数建筑中居住着十多户人家,但也不乏一些保存较好的空置古宅( 如控233 吴宅、控134 陈宅、控102 杨宅等),这些建筑或是被外地商人和古建爱好者买下,或是原使用者已迁出。由于长期空置,建筑背后的文化内涵未得到充分挖掘,加上缺乏有效的管理和后续运作资金,造成资源利用效率低下。为提高这类空置古宅的利用率,可设信托机构进行管理。信托是源于英国的一种理财制度,后发展成为古建筑保护管理机构,即建筑产权人基于信托将财产交于受托人占有、使用、处分,但是约定将收益交给特定的人或用于实现特定的目的的制度。我国鼓浪屿为解决衰退问题已采用法定信托的形式,通过成立专门的公益法人机构来承担保护、管理与利用历史风貌建筑的职能。在信托法律关系中,委托人的所有权法律地位并没有被改变,只发生使用权的流转,不会和《物权法》相抵触。在流转过程中权利和义务一起流转,即受托人按信托目的独立自主地管理、营运其受托建筑的同时,需要对建筑进行修缮和保护( 图6),这种基于使用权流转的信托管理模式既活化了建筑本身的价值,又使其得到保护。

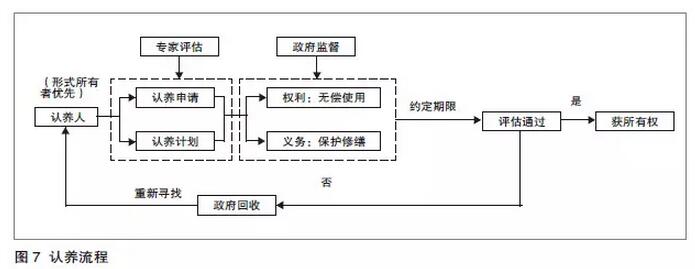

2.民居公房:基于所有权流转的认养保护平江历史街区虽有民居公房可以进行市场买卖的政策,但实际上只限于少数独立的、无山墙相连的建筑,多数房屋还是采取福利租赁形式,由政府收取租金并对房屋进行保护与修缮。然而,使用者肆意破环、房屋破损数量众多等问题使低廉的租金根本不能成为修缮房屋的保障,政府“以租养房”力不从心。对于力不从心的公房古建筑,国外政府通常通过招标,把建筑低价或者无偿过户给私人或企业,同时要求他们承担相应的古建筑日常维护修缮工作,即常说的古建筑认养制度。在中国,棘手的民居公房问题也开始逐步回归居民乃至社会,浙江金华“历史建筑及遗存认养保护”、山西曲沃的“古建筑认领保护”、安徽黟县的“文物建筑保护爱心认领”与广东开平碉楼的“社会认养”等都是在积极探寻认养保护的出路。因此,对平江历史街区的建筑在整合产权权属的基础上,可实行认养保护,对于自愿认养古民居的人需通过公告、认养人报名与专家评估等环节,并在遵守“不改变原状”及“修旧如故”的原则上确定修缮方案。一旦认养成功,认养保护人将对古建筑拥有约定期限的无偿使用权,其有权利运营认养建筑,但也有修缮保护认养建筑的义务,且认养制度并不意味着管理全盘外包,期间政府仍然掌握监督权,到约定期限经评估通过者可得到房屋所有权,未通过评估的由政府收回并继续寻找认养人(图7)。只有保护与赢利兼顾,才能让历史街区保护与更新的市场化走得更远。

3.营利建筑:基于收益权流转的多元入股在苏州古建筑市场化保护屡屡受挫的探索中,陆巷与明月湾实行的“以镇旅游公司牵头,村民以古建筑入股,民间资本合作”的收益权流转模式成为一抹亮色,开创了国内古村落市场化保护的先河。对于平江历史街区中的营利建筑,可基于收益权流转采用多元合作入股的方法,即“所有者以建筑入股、政府以修缮费入股、民间以资本入股”,引进有能力的保护者参与历史街区中风貌建筑的保护、管理与利用。前期可实行保底分红,待赢利后实行按股份分红的经营机制,实现收益权的多元分配。这样在不改变原所有者的法律地位的情况下,既解决了资金筹措难的困境,又调动了居民及民间资本参与历史街区保护与更新的积极性。

中国乡村发现网转自:《规划师》2016年5期

(扫一扫,更多精彩内容!)