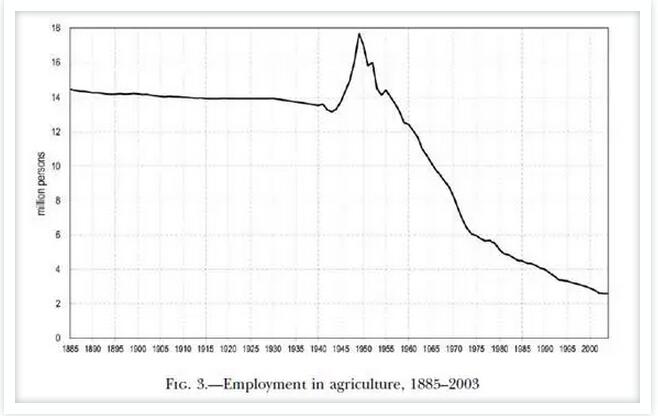

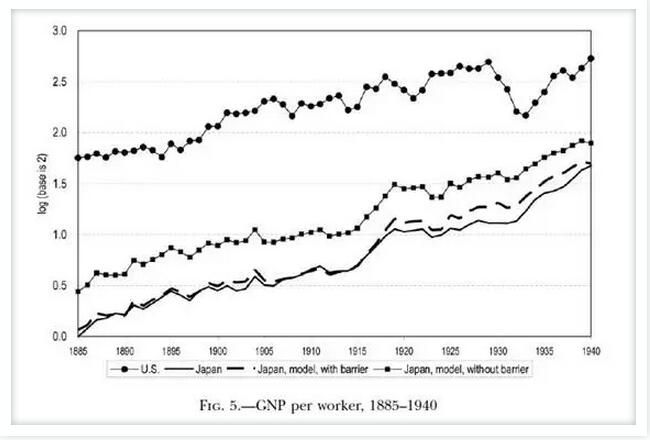

关注日本经济长期发展的学者都会发现这样几个典型时期:从二战结束到20世纪70年代高速发展的所谓“日本奇迹”时期;从1990年代开始的十年经济停滞时期,即所谓的“失去的十年”;以及从1885年至1940年的二战前经济停滞时期。对于前两个典型时期,学术界已经有了很多的分析,但是对于最后一个典型时期,目前的研究却很有限。1885-1940年期间,日本的实际人均GNP(国民生产总值)一直维持在相当于美国实际人均GNP的1/3水平,为什么“日本奇迹”没有发生在这一时期? Hayashi 和 Prescott 2008年在JPE上发表的论文“The Depressing Effect of Agricultural Institutions on the Prewar Japanese Economy”,通过一个带劳动力摩擦的两部门增长模型显示劳动力流动障碍带来的部门间扭曲及其导致的资本积累不足,从而很好地解释了产出的萧条。作者之所以会试图从劳动力流动障碍的角度来分析该问题,是因为发现二战前日本存在一个非常有趣的事实:尽管存在非常大的城乡收入差异,但是农业就业在整个二战前(1885-1940)一直维持在1400万。这意味着存在很强的非经济因素在阻碍劳动力从农业部门向非农业部门的转移。

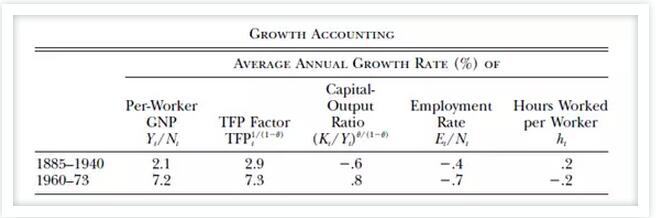

作者通过增长核算分解了人均GNP,发现日本战前的人均GNP增长率相对于战后表现较低,主要是由于较低的总体TFP(全要素生产率)水平和下降的资本-产出比率。为了分析由于劳动力流动障碍导致的部门间扭曲会对日本战前的经济发展产生多大程度的影响,作者构建了一个带劳动力流动障碍的两部门新古典增长模型。

进而,作者采用数值模拟很好地拟合了日本战前的人均GNP的数据;并且通过去掉劳动力流动障碍的反事实分析,发现扭曲带来的产出影响是巨大的。如果不存在制度障碍,日本战前的人均GNP会从美国的1/3上升到1/2。之所以会带来如此大的提升,主要是由于消除制度障碍,一方面会提升总体TFP水平;另一方面生产效率的提升会刺激投资,提高资本积累水平。

至于为什么会存在劳动力从农业部门向非农业部门转移的障碍,作者指出这并非源于政府对于跨区域移民的限制,而是社会习俗的制约所致。在战前日本的农村,一直奉行 “长子继承,诸子自由”的习俗,这使得一户人家至少有一个劳动力留在农村进行农业生产。日本的农业部门在工业化迅速推进过程中并没有萎缩,其奥秘就在于此。

备注:制度包含正式的法律规则和非正式的风俗习惯两个方面。它是交易的结果,制度确立之后便形成相对稳定的利益格局,从而产生制度惯性。在这种惯性中,风俗习惯的变迁与法律规则的变迁都比较缓慢。所以,制度的变迁是渐变的过程。

中国乡村发现网转自:量化历史研究

(扫一扫,更多精彩内容!)