原题:我国人口城镇化发展进程:基于三个维度的熵值法测算

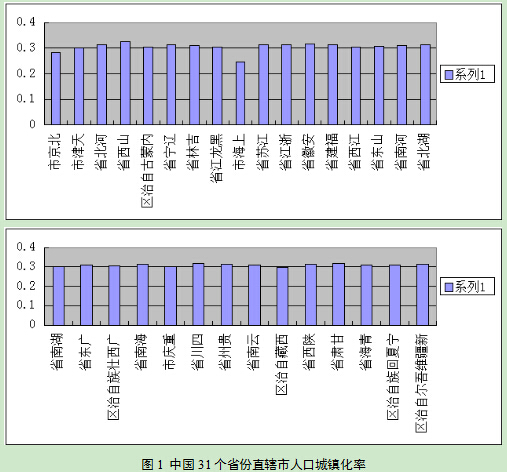

摘要:城镇化程度不断提高是各国经济向前发展的必然要求。然而目前我国官方公布的50%以上的城镇化率并不能客观反映出我国当前的城镇化程度,主要表现为人口城镇化水平明显落后于土地城镇化水平。本文从以人为本的理念出发,运用熵值法从城镇发展现状、城镇居民生活、城镇居民保障三个维度,构建出人口城镇化评价体系,测算了我国31个省的人口城镇化程度。经测算得出我国总体人口城镇化指数显著低于官方公布的城镇化水平。其中,上海、北京的人口城镇化指数不仅低于其官方城镇化率,且低于其他地区一般水平。

关键词:城镇化;土地城镇化;人口城镇化指数测算

一、问题的提出

我国目前经济发展的重要战略是加快推进新型城镇化。新型城镇化建设是解决“三农”问题的根本途径,对加快推进社会主义现代化建设具有重大意义。

城镇化的传统含义,即指农村人口不断向城镇转移,第二、三产业不断向城镇聚集,从而使城镇数量增加、规模扩大的一种历史过程。

我国城镇化发展经历了由低速向高速增长的转变。自新中国建立到1977年,我国城镇化推进极其缓慢,在将近30年时间里,城镇化率从10.64%上升到17.55%,平均每年仅提高0.25。改革开放之后,我国城镇化呈爆发式增长。截止至2014年,统计局公布中国的城镇化率已经达到了54.77%。

我国在较短时间内的城镇化率大幅提高也引起了部分学者对城镇化质量的质疑。对仅用22年的时间就将城镇化率从20%提升到40%,而这一过程英国历经120年,法国历经100年,德国历经80年,美国历经40年。

另一方面,许多学者对我国目前高城镇化率提出了质疑。陆大道等(2007)认为虽然中国城镇的统计数量在上升,但是其实质上没有达到真正的城镇水平,实际上还是农村。城镇化水平的大幅上升往往就是被过度城镇化的大型城市所拉动(杨伟鲁,2011)。现有城镇化率统计中将未享受到与市民同等待遇的农民工也计算在内,因此很多学者认为现在的城镇化率是不客观不真实的(刘文勇等,2013)。

可见在我国目前城镇化过程中暴露出了“整合困境”(Emile Durkheim),这是城镇化发展到一定阶段必然面临的一大难题(李爱民,2013)。

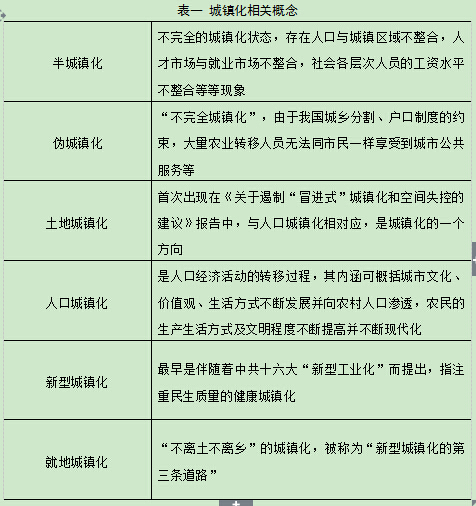

学术界自此出现几个有关城镇化不整合的概念。“半城镇化”是一种农村人口向城镇人口转换过程中的不完全的城镇化状态,表现形式为半城镇化区域和人口半城镇化(何为,2012)。在半城镇化的状态中,存在人口与城镇区域不整合,人才市场与就业市场不整合,社会各层次人员的工资水平不整合等现象(王春光,2006)。“伪城镇化”即“不完全城镇化”,是指由于我国城乡分割、户口制度的约束,大量农业转移人员即使被计算为城市人口,其实却无法同市民一样享受到城市公共服务,其收入水平、消费模式也低于普通市民。在《关于遏制“冒进式”城镇化和空间失控的建议》报告中,首次提出“土地城镇化”概念,我国“土地城镇化速度太快”并“大大快于人口城镇化”的不整合现象受到普遍关注(李昕等,2012)。城镇化开始以人为核心。

中共十六大提出了“新型城镇化”的战略目标,并在中共十八大进一步被强调为“以人为核心”的城镇化(单卓然等,2013)。“就地城镇化”被称为“新型城镇化的第三条道路”,是一种“不离土不离乡”的城镇化,以中小城镇为依托使人民过上城镇水平的生活(石忆邵,2013)。其实质也是人口城镇化。“人口城镇化”是人口经济活动的转移过程,其内涵可概括城市文化、价值观、生活方式不断发展并向农村人口渗透,农民的生产生活方式及文明程度不断提高并不断现代化(王丽艳等,2014)。我们所需要的是内涵式、高层次的新型城镇化,这种注重人文平等的新型城镇化正是我们所追求的“人口城镇化”(张富强等,2013)。

目前我国高城镇化率反映出的只是一种土地城镇化,即一种追求城市规模的粗放式、低层次的城镇化,“人口城镇化”落后于“土地城镇化”是我国城镇化进程中亟待解决的重要问题。城镇化的表象是城镇土地外延扩张的土地城镇化,而人口城镇化指人口在城镇的集聚水平,也是城镇化的发展本质(蔡卫红,2013)。中国的城镇化发展存在“冒进式”的土地失控(姚士谋等,2014),我国在过去的城镇化过程中过于追求土地的扩张,忽视了城镇化本质,导致目前城镇化率“虚高”,我国城镇化发展并未在实质上赶上世界水平。鉴于此,对“人口城镇化”的研究及测度势在必行。

本文主要分为五个部分。第一部分为引言,即对于全文关键词及中心观点进行阐述及简要说明,对“城镇化”相关的各种名词作了概括介绍。第二部分为文献综述,对国内外学者专家的观点进行列述总结。第三部分为模型的构建,对于本文所要使用的模型及变量进行介绍并说明理由,构建实证模型。第四部分为实证分析,对于已构建的模型的回归结果等进行解释说明,并对于两类型的结果进行对比分析。第五部分为政策建议,结合实证结果对中国人口城镇化问题进行分析并给予政策上的建议。

二、文献综述

关于城镇化的研究,学术界大致可以分为以下几个部分:

(一)城镇化本质内涵的研究

针对我国的户籍制度,人口城镇化所带来的好处与优势是无可厚非的,加强新农村的建设也是当前城镇化发展过程中势在必行的历史重任(胡前,2013)。土地城镇化为人口城镇化作了铺垫,提供了前提条件,而人口城镇化是土地城镇化的结果及目标,土地城镇化率从一定程度上反映了当前我国城镇在空间上的发展状况,但不能反映出人们生活方式及身份等的转变(吴先华,2011)。土地城镇化与人口城镇化应该是站在同一目标上的,然而实际上人口城镇化与土地城镇化之间又存在着较大缺口(田新朝等,2013)。在第五次人口普查的调查结果中,极具中国特色的“农民工”占第二产业从业人员58%,第三产业的52%,庞大的影响力就说明了这些未人口城镇化的农民工们其实也是造成中国城镇化虚高的非常重要的因素(杨伟鲁,2011)。

然而,我国现使用城镇化率并未真实表现城镇化内涵。在我国城市扩张的同时却没有为进城务工的农民们提供生活用地,农民工不等于市民的收入无法支付在城市内高额的房价以致于他们无法落户于务工的城市,从而土地城镇化的快速发展反而拉大了与人口城镇化的距离(陶然等,2008)。从1982年到2005年,全国城镇建成区面积扩大了4倍,而人口城镇化水平仅为原来的两倍,由此可见,土地城镇化与人口城镇化正处于严重的不平衡、不协调中(范进等,2012)。在过去的城镇化进程里,我国的土地失控现象日益严重,中心城市以粗放的模式向外围空间蔓延,比较而言,人口城镇化则不如土地城镇化发展如此之快了,而新型城镇化即为解决这一矛盾的关键(王丽艳等,2014)。中国52%的城镇化率仍在存在虚高成分:一是农村地区“被城镇化”,大部分城镇周边地区虽然被划为城镇但实际却没有达到城镇的各种水准;二是农民“被市民化”,许多进城务工的农民虽然在城镇地区工作生活,但却由于取不到该地户籍享受不到与市民同等的待遇福利,实际上还并不是这个城镇的一份子(马晓河,2014)。

(二)人口城镇化率指标体系的选择研究

研究结果中显示,农村居民与城镇居民的可支配收入的比值及每万人口在校大学生数是主要影响辽宁省人口城镇化水平的因素(姜照华等,2011),但其选择的指标过于单一。市人均GDP、房地产开发投入、土地供应面积、工业总产值因素等指标被纳入对重庆市的城镇化率进行重新估量的体系中(王仲萍等,2013),但对于农民福利考虑过少。人口就业、社会发展、经济发展、公共安全、资源环境、居民生活和城乡一体化等方面也是影响到人口城镇化健康质量的重要方面(何平等,2013),但他所给出的指标体系只涉及到大中型城镇的发展测度,并没有对小型城镇的发展衡量给予帮助。

也有学者建立了一个极全面细致的指标体系,包括人口率、用水普及率、公共设施普及率等详尽指标(周素珍,2013),然而该指标不能完全适用于中国人口城镇化的注重点,不具备针对性。有学者从经济规模及效率、物质及精神生活、城乡互转发展及其差距、资源条件及污染处理等方面进行深入探讨分析,提炼出21个微观详细的指标(张春梅等,2012),包含的较为详尽,但指标过于繁杂。

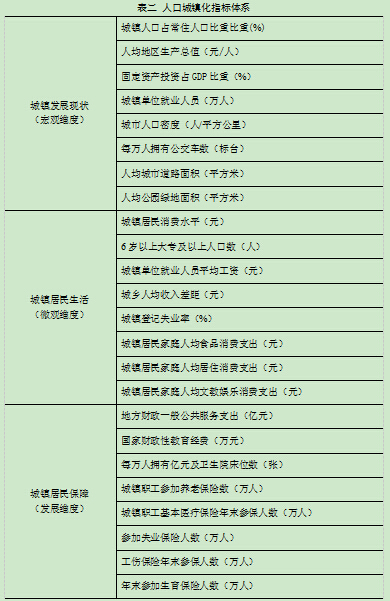

本文借鉴了大量学者的文献进行参考,避免一系列缺陷对人口城镇化程度进行有力分析。第一,本文在研究过程中从宏观、微观及发展三个维度来选取指标并对人口城镇化指数进行研究,结果能较为全面地反映出农业转移人口的状况从而可以给出有效具体的政策建议。第二,选取了一共24个指标对人口城镇化进行测度,这24个指标都是借鉴了以往学者对人口城镇化研究变量的选取,去除一些本文认为不太合适的指标后得出立足于民生的指标。第三,调取全国除港澳台外的31个省(含直辖市)的数据,由2008年至2012年五年的时间跨度加强了结果的可信度。第四,采用了熵值法对人口城镇化程度进行衡量,步骤简单明了,权值占比的基础理论也极其具有说服力。

三、模型的构建

本文的目的是构建一个较为全面的指标体系,对能够真实反映农民真实生活生产质量的人口城镇化进行测量。综合上文对国内学术界指标体系的研究,站在以人为本的出发点,结合城镇发展现况,对比土地城镇化“虚高”所忽视的微观指标,能够以微观的角度从农民的生活生产质量反映出我国城镇化的现状。从城镇发展现状、城镇居民生活及城镇居民保障三个维度选择了如下24个指标:城镇人口占常住人口比重、人均地区生产总值、城镇居民消费水平、6岁以上大专及以上人口数、城镇单位就业人员、城镇单位就业人员平均工资、城镇登记失业率、固定资产投资占GDP比重、地方财政一般公共服务支出、城乡人均收入差距、城市人口密度、每万人拥有公交车数、人均城市道路面积、人均公园绿地面积、国家财政性教育经费、每万人医院和卫生院床位数、城镇职工参加养老保险人数、参加失业保险人数、城镇职工基本医疗保险年末参保人数、工伤保险年末参保人数、年末参加生育保险人数、城镇居民家庭人均食品消费支出、城镇居民家庭人均居住消费支出、城镇居民家庭人均文教娱乐服务消费支出。利用合理有效并具有说服力的方法对市民化程度进行衡量。

考虑样本地区的选取,鉴于本文研究目标为与土地城镇化存在差异的人口城镇化程度,在中国国家统计局的数据库中提出除港澳台的31个省份直辖市的数据,考虑数据本身误差问题,每个地区都选取了从2008年到2012年共五年的数据,并逐一进行分析。由于国家统计局所公布的统计数据只部分更新至2013年,因此我们只选取31个省份2008-2012年的数据。

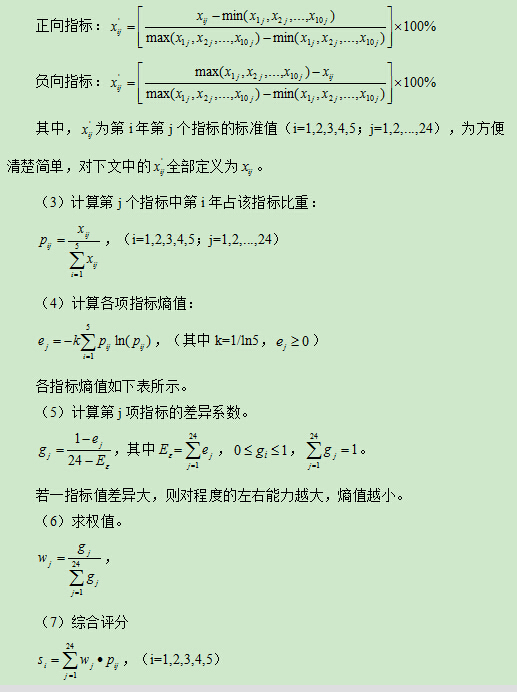

对人口城镇化程度的测量,由于考虑到众多因素对于该程度的影响不同,且相互作用,文章采用了熵值评价法对指标体系中各指标进行评价并最终得出市民化的程度。熵是信息论中对于不确定性的一种度量,信息量越大不确定性就小,熵也就小;反之,信息量越小不确定性越大,熵也就越大。因此在本文的市民化程度衡量中采用熵值法,对指标体系及市民化的程度进行全面细致的计算分析。

按照熵值法的步骤,结合本文中选择的24个指标进行分析;

(1)选取时间记为i(i=1,2,3,4,5),指标数记作j(j=1,2,...,24),为第i年第j个指标的原始值,通过中国统计年鉴以及各省统计年鉴及数据库得来的数据对指标原始数据进行统计,列为矩阵X。时间选取为2008-2012年的十年数据,选择五年的跨度是为了获得的信息误差尽可能小。

(2)由于各指标的计量单位并不是统一的,在对它们进行综合计算评价测量之前,要先对各指标进行标准化处理,令其绝对值转变成为相对值,且令=||。且由于正负项指标所代表的的含义不同,对正负项的标准化处理要分开进行,方法如下:

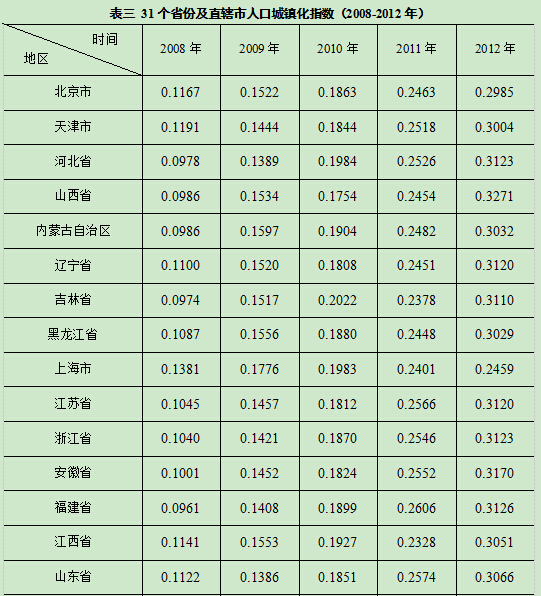

最终得出的2008-2012年各地区人口城镇化综合评分如下表所示。

四、实证结果及分析

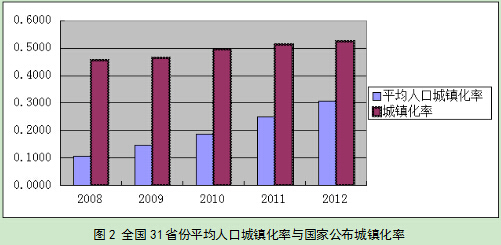

从以上数据可以看出,2008-2012年全国31个省份直辖市平均的人口城镇化程度分别为0.1054、0.1475、0.1871、0.2508、0.3074。而中国国家统计局所公布的城镇化率2008-2012年分别为45.68%、46.6%、49.68%、51.27%及52.57%。从数据中很容易看出人口城镇化程度远远低于国家统计局所公布的城镇化率,而该城镇化率是采用常住人口占总人口比重所得到的,因此我国50%以上的城镇化

率存在一定的虚高问题,该问题产生的关键原因就是忽视了人文因素,没有重视到未取得户籍的外来务工人员的待遇及公共设施服务等。

在各地区人口城镇化率的24个影响因素中,其比重也各不相同。广东、河南、陕西、甘肃权值占比最大的为“城市人口密度”;山东、北京、天津权重最大的为“城镇登记失业率”;贵州、四川、广西权值最大的因素为“每万人拥有医院及卫生院床位数”;新疆、海南权值最大因素分别为“城镇居民人均居住消费支出”及“城镇居民人均文教娱乐服务消费支出”;湖南、吉林为“城镇人口占常住人口比”;河北、内蒙、宁夏都为“城镇单位就业人员”因素;安徽、黑龙江为“6岁以上大专及以上学历人口数”;辽宁、山西、重庆为“参加失业保险人数”;西藏为“人均城市道路面积”;湖北、江苏权值最大因素为“人均公园绿地面积”;上海、江西为“国家财政性教育经费”;浙江为“固定资产投资占GDP比”。从上面给出的数据可以看出,基本上人扣城镇化率在同一个水平的地区其权值最大,即对结果影响最大的因素相应的为一个类型的因素。因此该熵值法得出的结果真实具有一定可靠性。

2008-2012五年的数据中,2008年人口城镇化率最高为上海市0.1381,最低为宁夏0.0919;2009年最高为上海0.1776,最低是贵州0.1357;2010年最高为吉林0.2022,最低为山西0.1754;2011年最高为广东0.2635,最低为北京市0.2326;2012年最高为山西0.3271,最低为上海0.2459。从以上数据中我们可以看出,北京、上海这四大城市中的两个都在不同年份落位于最后一名。众所周知中国四大城市北京、上海、广州、深圳为城镇化发展非常快速且流入人口是最多的城市,然而本文中的熵值法结合数据所得出的结论却与我国暂时现状相反(广东及深圳由于被归类于广东省一个大区域,因此本文未对其进行单独测度)。

由历年的数值来看,我国各地区各省份并未达到国家公布的全国城镇化率,这也说明我国人口城镇化的脚步并未跟上土地城镇化的发展,在城镇化建设过程中人口城镇化建设相对薄弱。但从差额的角度来说,08年差额为0.3514,09年为0.3185,10年为0.3097,11年为0.2619,12年为0.2183。每一年的人口城镇化和土地城镇化差距都在缩小,即说明在我国城镇化发展过程中人口城镇化仍旧是不断在进步不断在发展,并且逐年缩小了与土地城镇化率的缺口。这也是我国逐年对以人为本城镇化发展所作出的政策改革、财政扶持等努力的结果。

五、政策建议

针对以上得出的结论,给出以下三点政策建议。

第一,土地政策问题。土地已经成为影响农业转移人口城镇化的进程中越来越重要的因素。在之前中国发展的历程中,户籍制度一直是阻碍我国城镇化发展的重要因素之一。然而现如今户籍制度的放开却仍旧未能有效促进我国人口城镇化的发展,这之中就存在土地政策问题对转移人口的影响。在过去的几十年城镇化进程中,农民大多选择放弃对农村自有土地的使用权而将土地以转租或承包等方式转让给他人进行农业生产从而进城务工。然而随着我国土地政策的一系列改革以后,农业转移人口开始逐渐提高对土地所有权的意识,面对继续留在城镇务工和回乡继续持有土地的选择他们开始有了新的理解和认识,因此,慢慢开始有农民工鉴于在城镇生活的压力及不愿意放弃在农村的土地从而选择返乡。

鉴于此,当局对土地政策的把握也是我国健康城镇化建设的关键。合适健全的土地政策会驱使我国城镇化逐渐回归健康发展的道路上来。

第二,以产业结构转型为导向加强农民就业规模及质量。政府权力主导的城市化其实是产业导向的,城镇化的主要目的是地方政府要实现经济的高速增长:由此,政府还应该加强对城镇化过程中农民的成本以及生存问题的监督管理与财政扶持。从上述模型所得出的结果中我们可以看出,“国家财政保障”各类因素对人口城镇化有着可观的影响。在已有的生活基本保障下应进一步采取措施调动农民对于人口城镇化的积极性。所颁布的每一项保障措施要保证能够实施到位。尤其要鼓励当地农民对所属农村的建设,使其尽快发展为城镇,这也可以大幅度提高城镇化市民化的质量。财政支持的侧重点应该由“广大市民”逐步转移至农业人口上来,这样可以更有效率解决农业转移人口“受歧视”、“不公平”等问题。例如河南郑州在城市扩建过程中的航空港经济综合实验区,杜绝了“土地城镇化”快于人口城镇化的问题,一方面打造了航空产业集群,一方面启动建设城市的配套设施。各级地方政府应该考虑将更多的资源尤其是公共资源使用于城镇发展过程中,以增强城镇的承载、集聚农业转移人口能力为目的。

第三,我国应该“以常住化推进城镇化”。户籍制度是我国自解放以来发展的重要趋势,已经持续几十年之久,严格的户籍制度要在短时间内解决似乎也是不太可能的事。那么要针对解除户籍制度对城镇化健康发展的阻碍关键就在于“常住”和“落户”。“以常住化推进城镇化”正好有效地提供了方法。现如今经济的发展、交通的发达,四面八方的交通网络将中国变得远没有之前那么遥远。家乡和务工地之间由于便利的交通网络致使农民在事业和家庭之间不需要进行取舍,那么这就很好地解决了农民工的福利问题和工作问题。而这“便利的交通网络”需要我国政府对交通的财政性投资建设,以及出台一系列关于农民工的优先权力或绿色通道等,不但解决了城镇化过程中人口城镇化的一系列问题,也在建设的过程中提高了本国的实力。

我国无论是农村承接产业,或者城市的对外扩张,大部分地区正在进行新型城镇化的实践,推进了农民人居环境、就业方式、社会保障等方面由“乡”到“城”的转变。

参考文献

[1]单卓然,黄亚平.“新型城镇化”概念内涵、目标内容、规划策略及认知误区解析[J].城市规划学刊,2013,(2):16-22.DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2013.02.003.

[2]范进,赵定涛.土地城镇化与人口城镇化协调性测定及其影响因素[J].经济学家,2012,(5).

[3]简新华,罗钜钧,黄锟.中国城镇化的质量问题和健康发展[J].当代财经,2013,(9):5-16.

[4]李爱民.中国半城镇化研究[J].人口研究,2013,(4):80-91.

[5]李昕,文婧,林坚.土地城镇化及相关问题研究综述[J].地理科学进展,2012,31(8):1042-1049.

[6]陶然,曹广忠.“空间城镇化”、“人口城镇化”的不匹配与政策组合应对[J].新华文摘,2008,(10):45-49.

[7]王丽艳,郑丹,游斌.实现人口城镇化与土地城镇化良性互动发展问题研究[J].当代经济研究,2014,(12).

[8]姚士谋,张平宇,余成等.中国新型城镇化理论与实践问题[J].地理科学,2014,(6).

[9]张富强,蚁佳纯.新型城镇化建设与地方政府土地财政依赖症的克服[J].法治论坛,2013,(4).

[10]李圣军.城镇化模式的国际比较及其对应发展阶段[J].改革,2013,(3):81-90.

[11]聂高民,李振京,孙长学等.加快城镇化、市民化方面的改革[J].宏观经济管理,2013,(9):16-17.

[12]王二红,冯长春.外来务工人员留城意愿影响因素研究[J].城市发展研究,2013,20(1):85-90.DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2013.01.014.

[13]蔡昉,王美艳.为什么劳动力流动没有缩小城乡收入差距[J],经济学动态,2006,(6):4-10.DOI:10.3969/j.issn.1674-8298.2006.06.002.

[14]李育平.长株潭城市群人口城镇化问题研究[D].中南大学,2012.

[15]贾淑军.城镇化中农户移居与农民工转户意愿研究—以河北唐山为个案[J].经济管理,2012,(11):177-184.

[16]苏昕.中国“城市新移民”公民权缺失及国外经验的启示[J].山西大学学报:哲学社会科学版,2012,(5).

[17]殷江滨,李郇.中国人口流动与城镇化进程的回顾与展望[J].城市问题,2012,(12):23-29.

[18]Mbiba B,Huchzermeyer M.2002.Contentious Development:Periurban Studies in Sub-Saharan Africa.Progress in Envelopments Studies 2:113-131.

[19]Todaro M.P.1969.A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed

Countries,American Economic Review 1:138-148.

基金项目:湖南省教育厅项目(编号:08C839),项目主持人:罗蓉,副教授;湖南省社科规划办项目(编号:09YBB384),项目主持人:罗蓉,副教授。

作者简介:罗蓉,湘潭大学商学院;颜文茹,湘潭大学

(扫一扫,更多精彩内容!)