——“结构—功能”理论框架下农村社会组织分析维度

【摘要】转型期的农村社会发展样态根本体现为农村社会结构和组织基础的整体变迁过程。农村社会结构的深层变革提出了农村社会秩序重塑的迫切要求。农村社会组织本身作为内嵌入农村社会结构的重要系统,不仅其承载转型期功能转变的动力根源于社会结构的流变,而且其发展和创新又同时重塑着变迁中的农村社会结构。这种演化路径在某种程度上契合了结构功能理论的基本解释逻辑,对于转型农村社会管理创新的研究探索,有积极的理论价值和现实意义。

【关键词】社会转型;农村社会管理;农村社会组织;结构功能

当前农村社会的转型就其本质而言是农村社会结构基础的变迁和重构过程。社会结构系统的快速流变和深层解构,同处于后位承接位置的前续稳态化社会功能载体的张力凸显,农村社会结构的深度调整提出了再适应性的新功能载体建构的迫切要求,农村社会秩序同步走向新的规范和整合时期。社会组织本身作为内嵌于农村社会结构的重要元素,不仅其外显样态和内潜功能的重塑动力根源于社会结构的流变,而且其发展和创新对社会结构的重塑同样发挥着形塑和建构作用,这种双向推演路径较好契合了结构功能理论关于社会系统构建过程中结构与行动者互动的“结构二重性”观点。从某种程度而言,转型农村社会之所以出现秩序混乱和无序局面,很大原因是因为当前嵌入农村社会结构的组织系统出现了“主体不在场”的状况,难以有效应对流变中的社会结构不断提出的新功能要求。社会组织作为社会结构的基本构成要素,其本身形态不仅是社会结构的先验表达,更是直接影响着社会结构的形变和构建路径。社会本身的形成过程就是组织社会结构要素的建构过程,同时这种组织过程的路径本身也形塑着社会管理的运行模式和实践框架不断演化的图景。因此,组织的演变正照应了社会的发展变迁,二者在理论解释方面初步具备契合性的逻辑框架,与农村社会管理的现实也纳入了共有的对话空间。这种探讨正是基于结构功能理论框架的分析视野,在转型农村社会管理创新的大背景下,如何实现农村社会组织新功能与新社会结构的有效契合并达致农村社区新的共同体秩序的依据所在。社会转型时期,现代性的主体元素和市场逻辑已经开始在农村社会场域中“高调”登场,当时代的变迁元素“嵌入”到传统农村这个特定的社会系统中,将会与该系统的原有结构要素如何相互影响进而推动农村社会的流变,现存的“复合型”社会结构为原有的组织要素功能变迁提出了怎样的现实路径?在当前的时代背景和现存的农村社会结构下,以农村社会组织为突破口,创新农村社会管理是现实选择,路径创新的理论依据又是什么呢?这些都是中国转型时期农村社会治理创新研究很有价值的探索式基础性问题。

一、转型农村社会管理研究路径的局限性与新框架的尝试

(一)转型农村社会管理研究理论框架局限性

当前,作为党和政府主流政策话语的社会管理创新已经引起了学界的极大关注。在各领域开展社会管理创新的理路探索和实践活动中,农村社会管理研究由于受政策话语特殊关照而带来的聚焦效应和学界对农村基层问题意识关注的凸显而显得尤为活跃。然而纵览现有文献后发现,农村社会管理研究的大部分成果主要以基于实证材料层面的描述性分析居多,且多为个案研究,虽为研究提供了重要素材,但很明显缺乏理论框架;只是在中国乡村政治发展研究方面分析途径相对活跃,如经济分析、制度分析、文化分析和国家—公民社会分析等。这些分析方法对帮助人们全面和深入地认识中国农村政治发展的规律有着重要的意义,是深刻理解现实农村治理不可或缺的分析工具①。当前学界对农村社会管理创新的研究,基本是在社会管理或者治理层面的理论和实践框架下展开的,学理逻辑分析路径大都遵循了“现实描述—经验分析—价值判断”的简单化线性分析框架,更多受到先验主义经验性阐释的思维局限,缺乏对问题历史溯源及现实维度的学理解释及社会文化价值层面的深入剖析,由此导致对问题研究的理论阐释力不够深入,现实的探讨也限于表层化的显性层面。大部分个案研究既缺乏理论框架又存在外在效度问题,虽能对农村社会治理具备一定程度的解释力,却难以廓清农村社会转型发展的历史动因和社会变迁现实概貌;为数不多的分析性文献所运用的分析方法都是从社会的某一侧面来分析农村治理问题,难免具有局限性和片面性,而国家—社会的政治分析途径将国家与社会二分的先验对立思维,不仅存在理论的本土适应性问题,也容易得出片面的结论。对于中国问题语境的研究,我们既不能单纯拿西方理论与中国农村理想形态研究分析框架直接简单对接,也不能完全把经典理论放置一边而不予理睬,理性的做法是应该走将西方经典理论内核的普适价值与中国传统研究的合理性思维批判结合的道路。这种观点正如中国乡村研究的重要代表“华中乡村派”所主张,中国社会科学研究应摆脱西方学术话语的支配,不能只用西方有色眼镜看问题,我们应有志立足于中国现实,在吸取西方社会科学的共通性理论精髓和中国乡土研究特色化朴实经验相结合的基础之上打造我们自己的有色眼镜。治理和善治理论作为公共管理领域新兴起的理论框架,为中国农村治理研究提供了新的分析框架和研究视角,它不仅包容了经济分析、制度分析和文化分析许多内容,还克服了其他方法的局限。②同时,对于理论框架的构建而言,中国农村的研究同样需要多学科的共同参与、协作研究。这种研究路径即有效摆脱了农村本土化实证研究所凭靠的“野性的思维”陷入朴素经验主义陷阱,又尽力避免了“中国农村经验研究为基础的学理性研究,自觉不自觉地将研究破碎性地嵌入到具有相对完整性因而也就具有强势整合性的西方式纯学理研究之中”③。基于这样的学术思维,本研究将以治理与善治为整体研究基础,运用西方社会学经典理论模型结构功能主义理论为基础性分析框架和“中国经验”式治理逻辑的实践框架,在已有的学界研究成果的基础上,结合我国转型农村社会现实情境和发展趋势,我们尝试提出了“结构—功能”理论探索下农村社会管理创新的理论解释框架和均衡治理的思路。④

(二)转型农村社会管理研究新框架的提出:结构—功能理论框架

1、结构功能理论简述

结构功能主义(structural functionalism)是现代西方社会学的主要流派,是从结构与功能二者的联系出发,深入探讨社会系统构成要素和动力机制的理论学说。该理论基本思想是,社会是具有一定结构或组织化形式的系统:构成社会的各个组成部分,以其有序的方式相互关联,并对社会整体发挥相应的功能。社会整体以平衡的状态存在着,其组成部分虽然会发生变化,但经过自我调节整合,仍会趋于新的平衡。⑤美国社会学家帕森斯(Parsons,T.)作为结构功能主义理论的主要代表人物,其理论观点对社会学界具有深远影响。帕森斯结构功能主义理论思想集中体现在他的社会系统理论中,认为社会系统类似于一个生命机体,而“功能”是理解所有生命机体的中心概念。⑥对此可从两个向度分析:一是社会系统“与环境的外在关系”。作为生命机体之一的社会系统存在于环境之中并对环境起“适应性”反应。二是社会系统各构成部分的相互关系。社会系统的生存需维持一种具有整体功能的内部组织模式。⑦根据“功能先决条件”(functional imperatives orprereguisites)原则,帕森斯推演出一个著名也是最受争议的“A—G—I—L”理论分析框架⑧。AGIL理论是一种具有系统界定和连接的多维交换理论。该理论认为任何系统都需要满足四个基本功能项,社会系统更应如此。在帕森斯代表作《社会系统》(1951)一书中,指出所谓社会结构,是具有不同基本功能的、多层面的次系统所形成的一种总体社会系统。包含执行目的达成、适应、整合和模式维护四项基本功能的完整体系。这个完整体系被划分为四个子系统,分别对应四项基本功能:经济系统执行适应环境的功能;政治系统执行目标达成功能;社会系统执行整合功能;文化系统执行模式维护功能。帕森斯认为,这是一个整体的、均衡的、自我调解和相互支持的系统,结构内的各部分都对整体发挥作用;同时,通过不断的分化与整合,维持整体的动态的均衡秩序(Parsons,T.,1951)。在这里,结构表现为一种功能。帕森斯还特别强调,文化系统包含的价值定向模式具有相对稳定性和均衡性,其功能发挥与高一级或高级数的特定参照物有关;而其功能一旦发挥,就会对同级的其他三个子系统起到维持和巩固作用,对于某个系统而言,价值模式和模式维持可以通过“制度化”而调节行动。当然帕森斯的着眼还是社会互动的稳定模式。为解释这一稳定模式,帕森斯用“地位—角色”作为最基本的分析单位,在他看来,“地位—角色”是社会体系中,最重要的互动过程所包含的个体之间关系的结构,也是行动模式化的互动关系中的参与。(Parsons,1951:25)在帕森斯笔下,三种结构概念的面向独立铺陈开来又被自然地串揉成一体:结构由功能体现:结构是互动关系模式:结构乃规范。同时,这三者是依靠中介变量“地位—角色”作串接的。现代西方结构功能主义从结构、功能以及二者的统一出发,深入分析和广泛探讨了有关社会系统的一系列重要理论问题,其研究成果对一般社会理论和现代化理论都产生了重要影响。即使后来国内外局势的剧烈变化,倾向于稳定秩序和和谐均衡假说的结构功能主义保守性和理想化凸显,逐渐丧失现实解释力同时也遭到了社会学界猛烈批判,⑨功能主义由此进入分化时期,涌现出了众多理论流派⑩。但总体而论,结构功能主义理论依然是社会学领域颇具解释力的理论工具。总之,结构功能理论其中关于社会整体的系统分析方法,关于社会结构的基本特征、性质,关于社会系统构成要素的功能发挥等问题的探讨,关于社会系统的整合、均衡、和谐的理论诉求,以及关于文化系统价值导向功能及其对社会调控与变迁的作用等问题的论述,对于深入研究社会建设和社会管理理论,构建社会主义和谐社会,都具有一定的启发意义和借鉴价值。本论文的理论分析框架正是在有选择的吸取结构功能相关理论观点,结合中国农村社会的客观实际,立足理论框架的本土适应性和现实可行性的基础上选定、发展和创新的。

2、“结构—功能”解释路径:转型农村社会组织重构的基本逻辑

转型农村社会的整体变迁和深层演化在导致农村社会传统结构不断走向流变解构同时,也提供了新农村社会结构重构和社会生态走向新形态的动力机制。农村社会组织作为嵌入农村社会结构的重要系统,同社会结构的流变逻辑呈现出同向性,并在转型农村社会大环境嵌含的组织场域中同时形构着彼此,在这种组织共同体的场域中,这些组织构成了共同的意义系统,彼此之间发生着更频繁紧密的互动,延续和拓展着场域组织的生存空间。根据吉登斯的“结构二重性”理论观点,农村社会组织的建构作为回应变迁中的农村社会结构中的行动者维度,本身是同社会结构糅合互构在一起的,同时农村社会组织系统的建构过程在社会结构的变迁中重塑了新的功能框架,逐渐达致了同步适应转型社会环境的新要求。对于农村社会组织和社会管理的关联来说,农村社会组织作为内嵌于农村社会场域的重要主体,其自身的发展和完善不仅直接影响了农村社会管理的整体面貌,而且本身构成了社会管理创新的内容。这种关系是比较明显的,后文对于二者的逻辑关联有详细的论证在此不再赘述。关键是如何解读社会结构与社会组织的关系及社会管理的关系。如果精炼概述这三者逻辑关系,则基本可以得出如下表述:转型时期的社会管理之所以成为现实紧迫命题,根源于社会转型所牵引的社会结构的变迁而引致的承载新社会秩序的功能重构要求,社会组织作为社会结构的基本构成要素,其外在样态的形变和内在功能的重塑不仅能够有效契合流变中的社会结构功能诉求,而且成为现实的重要驱动力发挥着推动和完善农村社会管理新共同体秩序的建构功能。在这样的逻辑推演和理论预设的前提下,转型农村社会管理场域下的三维系统互动的框架逐渐变得清晰起来。当然这只是理论层面的框架解释,这种新秩序建构的实现则需要遵循均衡性治理的思路,这种视角更多服务于现实操作层面的框架设计和路径参照。本文主要就作为转型农村社会管理创新依据的结构功能分析框架进行尝试性理论解释,而对于均衡治理现实层面的政策设计和实践操作将暂不做主要论述。

二、转型农村社会管理视域下社会组织建构的结构功能理论解释

改革开放以来,以市场经济体制逐步建立和完善为主要表征而引致的中国社会的全面转型,一方面表现为市场逻辑在全社会范围的迅速延伸,另一方面表现为国家全能主义思维的逐步退场。市场逻辑的被合法确证在极大活化了资源的自由流动机制,物质主义哲学和主体利益思维占据社会主流意识形态同时,也带来了社会结构的分化和多元化的价值格局。中国的社会组织就是在这样的市场逻辑不断强化和政府逻辑逐渐淡化的双向运动进程中缓慢曲折发展起来的。可以说,中国改革开放以来的双重转型和流动的现代性诸因素的共时作用,塑造出了当前中国社会组织勃兴的时代环境,并且迅速变革的转型社会环境也同步催化着社会组织的新的功能诉求,不断为社会组织提出了迎合环境变革的行动目标和发展方向。

中国的农村社会转型同样遵循上述逻辑。伴随人民公社的解体,原先被国家垄断的农村社会资源开始自由流动,农民的自主活力被不断释放出来。村民自治主导下的农村政治体制模式的全面覆盖,使国家权力开始上收的同时带来了农村政治参与热情和公民民主意识的强化。农村的社会组织生长的活力因子被逐渐激活,各种社会组织如雨后春笋不断涌现,在中国农村的现实场域中真实的扮演起了重要角色。这种逻辑的推演即是所谓的“环境—行动”展示路径。根据结构功能理论中社会系统与环境的关联分析,农村社会组织系统本身作为内嵌于更大社会系统的子系统,其属性赋予和特征演变由组织运行的客观情境和环境界定,农村社会组织系统与转型外在环境即宏观社会之间需产生目标一致的契合关系⑪。换言之,农村社会组织系统应存在于环境之中并对环境起“适应性”反应。那么,“环境”与“反映(行动)”之间的关系对应的具体涵义是什么呢,笔者认为,可以借用吉登斯的“结构—行动”二重性思维视角加以解读,即转型农村的环境变迁导致了农村社会基础性结构的整体变革,变革的结构为农村传统组织的新建和再造提出了行动要求,其中主要的体现就是农村社会组织的功能重构对于变迁社会结构的能动反映。当然,行动者和结构不是两个互相独立的既定现象,双方存在二重关系,是互构式过程。结构展示于社会组织的实践,内在与人的主体性活动中,结构变革同步推动着社会实践的发展。吉登斯认为,社会结构既是社会行动产物,又是社会行动平台,社会结构展示了一种双重角色:它们既是组织起来的实践的中介,又是这些实践的结果,而且这种过程总是以历史循环的方式进行着。个体行动者实践过程中,既受到社会结构的制约,同时也得到社会结构的使能和赋权。社会结构实质是社会活动的模式化呈现,这些模式化的巩固和定型就逐渐演变成了制度,制度性的实践就是“那些深深嵌植于具体时空中的实践”。制度化是一种社会结构得以建立和维持的过程,制度化的互动模式则构成了社会系统(Giddens,1984:13)。⑫社会系统理论“有机论”观点也认为,“任何要素的本质特征都是与其他要素之间的关系的结果”(Hodgson,1994:61),即是互动的行动者(社会组织主体及参与个体)建构了社会结构,社会结构又反过来建构了各行动者。社会结构是由规则或模式(行动模式)和资源模式(包括人,环境,文化等)双元要素构建而成,通过组织中介达成双方的互构和耦合。社会结构为组织及个体提供了行动意义,而组织及个体又在行动过程中建构和重塑了新的社会结构。社会转型是连续性和断裂性的统一,个体能动性只有借助组织中介才能反作用社会结构,最终引发社会变迁,沿着一定轨迹前行。将吉登斯的结构二重性理论用于农村社会结构与组织的互动关系分析,使我们既能对转型农村的社会环境变迁根源加以挖掘,并对转型农村社会秩序重构的动力来源进行深入探讨,又提出了转型时期创新农村社会管理视域下的新社会结构和农村组织演化逻辑同步建构的思考,有利于从理论视角和实践维度更全面阐释转型时期农村社会管理创新的结构化功能及路径分析框架⑬。

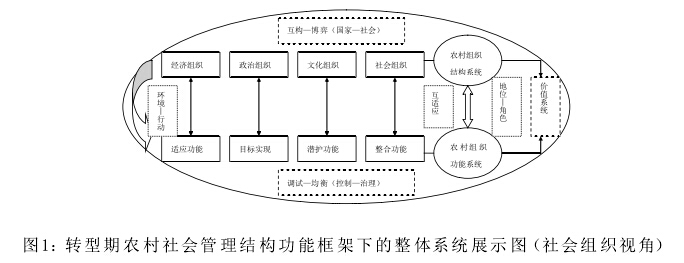

结合图1,我们首先分析下社会转型环境变迁视野下农村社会组织重塑的动因方面。我们之所以探讨转型农村社会的管理问题,现实目标就是重新建构农村的社会秩序,避免由于利益分化和价值失范造成严重的农村社会的分裂化甚至碎片化,重新建立农村社会治理基础和组织基础,走向新的社区共同体。转型中农村社会作为转型中国整体社会大环境的重要部分,其既有的情势也鲜明反映出了当前中国社会转型时期的历史演变态势和发展轨迹。改革开放以来,以市场化改革为重要驱动力的现代化进程为中国社会带来深刻的系统化整体变革,旧的社会结构被逐渐瓦解,新的秩序在型构的过程中,社会秩序重新整合的时代环境为新时期的社会组织和个体提供了有利的生存和发展契机,塑造出来国家与社会的全新关系。这种转型大环境所带来的社会整合的良好机遇为开放社会的自组织化提供了动力,市场化改革下的资源的自由流动和行政放权的政治制度变迁的历史环境为社会组织的发展提供了难得的历史境遇。这可以看做是社会转型时期农村社会组织勃兴的动力学分析。当然这种动力及由此所产生的发展所顺延的轨迹不是自在出现的,它某种程度上具备制度依赖的特征。制度学派的“路径依赖伦”认为,制度变迁并非偶然异于传统,而是具有内在规律性,任何制度变迁都来源于传统博弈的影响,并进一步影响下一阶段的博弈状况。如阿夫纳·格雷夫(Avner Greif)所指出的:“从过去承袭的信念、规范和组织,将构成新制度产生过程的部分初始条件”。(Greif,2006:17)转型农村社会管理的制度变迁包含了国家与农村社会一系列因素的转型及重构过程,无法不受到前续阶段的影响。制度创新的动力机制对于农村组织创新起到了一定的传输作用,农村组织的创新也是农村管理制度的创新。有学者认为,农村管理模式创新的“路径依赖”,既存在于农村治理的首创样式,也嵌入进国家强制性制度变迁的路径安排中。⑭换句话说,改革开放以来的农村公共管理制度的变迁就是民间力量“诱致”,然后经由国家承认经试点检验并由国家通过制度化的途径加以“规划”和“强制”的结果,这种管理制度路径的推演模式在中国农村的社会管理历史沿革中体现的尤为明显。转型农村社会的碎片化和个体原子化,是导致诸多社会问题的根源所在。在此意义而言,重新建立社会关联,重新整合社会就成为转型农村社会面对的紧迫课题。农村社会再组织化的探讨显然应成为重要的话题进入农村问题研究的视域中。涂尔干曾明确指出,“要想治愈失范状态,就必须首先建立一个群体,然后建立一个我们所匮乏的规则体系”⑮。从西方的经验看,早在前现代时期社会组织的发展和成熟不仅为个体提供了归属感和安全感,也起到了缓和国家与个体矛盾的作用。历史和现实的经验证明,社会再组织化,是克服社会碎片化和个体原子化,重构社会关联的重要途径之一。现实态而言,国家社会管理思维的逐渐开阔和社会协同治理的诉求不断强化的时代背景,为农村社会组织的合理乃至合法进程打开了广阔的空间。伴随农村社会组织身份的确认和明晰化,开始在社会管理的舞台上扮演起重要角色。从某种意义而言,农村社会组织“地位—角色”的历史转化,正式“入场”社会管理的大舞台的历史境遇变迁,既是国家农村管理制度路径依赖推进和延伸的结果,更是农村社会管理思维的转化及农村治理模式突破和创新的生动体现。

改革开放以来中国农村社会的快速转型,也使农村组织的制度环境和意识形态面临着全新的环境。社会转型带来农村政治,经济,文化及价值层面的系统化变迁,同时也赐予了农村社会新的发展内涵,这就为承接新需求的农村组织的功能赋予了新的内容。结构功能理论认为,社会是特殊类型的社会系统,与行为有机体系统,个体的人格系统和文化系统共同构成整体社会大系统。在帕森斯著名的“AGIL”功能选项理论中,提出了适应、目标达成、整合与维模四个基本范畴来概括行动系统的基本功能要求。在他的图示中,就农村社会组织系统而论,适应功能对应的是经济体系统,即农村社会组织场域中的农村经济合作组织类别,主要发挥从环境中获取资源维持生存的能力和手段;目标达成对应的是政治体系统,即农村自治机构(村委会,党支部等),任何系统都要有目标导向,必须有能力确定自己的目标次序并调动系统内部的能量以集中实现系统目标,核心是政治权力;整合子系统生产和输出的是涂尔干意义上的“团结”,主要体现完成重构新共同体的能力;维模系统又叫文化—动机系统,其核心是价值观和承诺,更多体现在系统意义和德性层面。换言之,价值系统是维系农村社会组织结构系统与功能系统两者之间稳定且内在的链接和纽带。正如帕森斯而言,组织的价值模式是分析任何一个社会系统的主要基点,价值模式决定对其所在的系统所采取的基本取向。⑯从此意义而论,对于农村社会管理中的组织功能重构研究其本质意义,是解释转型农村社会管理模式变革和思维转化背后的深层化的价值模式嬗变问题(图1)。社会组织本身构成了社会管理价值的维度社会组织也是实现社会价值目标和制度规范的主要载体,组成实现社会管理价值的功能系统。社会管理价值是社会管理的灵魂,决定着社会管理的方向,并制约着社会管理功能的有效发挥。可以说,价值系统的分析是转型农村社会管理研究不容忽视的本源性问题。

三、论点简述与问题的后续探讨

中国农村转型社会的外源性变迁引发了社会结构基础及组织基础的演变,由此催化了嵌入其中的农村社会管理的理论和实践基础也随之发生显著变化,为契合社会转型对农村社会管理创新要求的新情势,作为重要载体的农村社会组织的功能一直处于动态的历史演化和过程嬗变中。在面对转型农村社会的结构变迁和组织模式的转变时,我们需要对中国乡村社会的闭合性以及开放性的社会、人与文化的基础给出一些理论性的思考,在对乡村社会的“同质性”与“闭合性”,“异质性”与“开放性”的平行式同向思考同时,也要看到不同特征之间的交叉式反向思考维度。正如有学者认为,乡村社会的闭合性与开放性这两个维度之间从来不是割裂的两个独立的实体,而是相互影响、相互转化的两种面相⑰。换言之,常态化嵌入农村社会结构的农村组织形态及其功能的演化本质上是基于农村社会结构和组织基础时空承接前提下所呈现出的延续性的推演和发展样态,或者说转型农村组织的功能属性是首先在契合现代农村内含的强闭合性和同质性的“稳态化”传统结构基础需求前提下,进而对体现现代农村开放性和异质性社会“变态化”结构特征诉求的重塑和创新。由此,对于转型农村的社会组织而言,需要同时满足传统与现代双重社会结构的功能诉求,而与之相应的理论研究和实践探索应着眼于农村社会组织改造完善基础上的发展和创新。“结构影响功能,功能影响结构”⑱。对于转型农村社会四大类组织结构与功能动态适应的实现,具体而言,需要经济组织系统完成风险共担到资源均衡的转化,政治组织系统实现总体控制到权力共享的转化,整合组织系统完成多元异质到和谐共生的转化,维持组织系统达致利益分化到价值认同的转化,实现农村社会组织新的功能体系与变迁社会结构新诉求的良好契合。实质而论,转型农村社会管理的创新,就是要在维护农村各主体利益均衡和良序互动的基础上,在公平、正义等共同体价值导向下,合理地处理农村社会结构系统失衡、农村社会组织的功能重塑和责任配置以及农村社会组织功能与社会结构新诉求之间的张力等问题,从而以制度“嵌含”和结构“共生”为要旨,实现各系统结构功能间的良性互动和动态平衡的同时,实现社会利益的合理配置、良性社秩序的维护以及各主体权益的最大化。

当然,这种研究框架的合理达成需要借助农村社会组织运行路径的三方面理论解释补充:“调试—均衡”中的农村社会组织演化的路径分析,“互构—博弈”中的农村社会组织发展的动力机制分析以及走向“新共同体”的农村社会组织重构的目标指向分析,以此构建和完善转型农村社会管理创新视域下农村社会组织演化解释的理论框架(受篇幅所限,具体内容将另文阐述)。在此基础上,结构功能互适性理论的动态化机制视野有可能成为研究转型农村社会管理问题方面具备一定理论解释力和现实操作性的研究思路。

注释

①周云霞:《结构功能主义视阈下的农村社会管理创新—基于2005CGSS的实证分析》,载于《东南学术》2012年第3期。

②俞可平:《政治学通论》,当代世界出版社2002年版,第15页。

③吴毅、贺雪峰、罗兴佐、董磊明、吴理财:《村治研究的路径与主体—兼答应星先生的批评》,载于《开放时代》2005年4期。

④农村社会管理创新的结构功能理论探索式分析框架,是基于学界已有的研究农村社会管理尤其是社区管理的两种主流路径所提出的:一是功能主义的共同体论,二是治理主义的社区治理论。功能主义的共同体论认为,社区是一个自在的共同体,当前的农村社区建设和社区管理要立足于村庄共同体这一本位,通过基础设施和公共服务的供给来满足和推动农村社区的发展。我国的治理理论与社区的结合产生了社区治理论。该理论认为社区是一个基层治理单位,是国家基层政权建设的重要一环,农村社区建设要适应转型时期农村社会利益结构和组织方式的变迁,构建城乡一体化的基层社会组织和管理体制。功能主义共同体论与治理主义的社区治理论,都是从各自理论视野出发来分析当前的农村社区建设与管理,实际上共同体论也关注到了农村社区的管理制度,而社区之理论也注意到了农村社区功能的满足状况,只是研究的侧重点不同而已。(见陈建胜:《城乡一体化视野下的农村社区建设》,载于《浙江学刊》2011年第5期)。笔者认为现实中的农村社区,兼备功能主义共同体单位和治理单位的双重属性,这种观点也是本文所选取的分析框架的理论依据。而单从研究功能的预期构想来看,功能主义共同体理论更多充当了转型农村社会管理理论研究前提,而社区治理则主要作为农村社会治理实践操作层面的路径设计和政策框架的参照来考虑的。本文主要探讨的是前者。

⑤刘润忠:《试析结构功能主义及其社会理论》,载于《天津社会科学》2005年第5期。

⑥⑦[美]M.M.波洛玛著:《当代社会学理论》,孙立平译,华夏出版社1989年版,第134-135、145页。

⑧帕森斯等:《行动理论草稿》(纽约).1953年,第183-184页。

⑨面对结构功能主义传导出的整体社会结构强大而个人、个体力量式微,被忽略的整体主义方法论的非理性倾向,图海纳明确称这一状况是“行动者的缺席”,认为这种缺席在之前的社会理论中,是一个值得反思的特征。古典社会学这一后果导致社会行动观念毫无立足之地(Touraine,1988:4),社会学经常扮演国家意识形态整合的角色。图海纳更把矛头直指西方后工业所谓的“程控式”社会,统治阶级全面控制社会,被支配着无法在社会和文化自主性发言和行动状态,通过承接马克思主义的“实践”和韦伯的“社会行动”思想,旨在对各种形态的“结构主义”、“结构功能主义”批判,在批评中彰显行动者的主体性,呼唤行动者的归来(Touraine,1988)。吉登斯也指出这种结构的特点是“主体的不在场”。他通过对古典和现代理论加以综合,在新的社会经济背景下把传统理论视野糅合进来,创生出“结构二重性”的观点,他认为,行动者和结构不是两个互相独立的既定现象,不是某种二元论,而是二重性的东西。在这个基础上,结构不是什么“外在之物”,而是记忆的痕迹并展示出的社会实践,内在与“人的活动”。本文也侧重于这种观点,将吉登斯的结构二重性理论用于农村社会结构变迁中的社会组织研究,可以在结构和行动主体双重层面对农村经济社会发展的外在环境和农村社会内部的动力机制和主体集体行动逻辑关系进行解释的同时,又对现实农村社会管理下的新结构和组织逻辑进行建构,更好的阐释转型时期农村社会管理创新的结构功能主义理论视角和实践维度。

⑩如卢曼的“功能结构主义”、科塞的“社会冲突”理论,布劳、霍曼斯倡导的交换理论、来源于米德思想的互动理论,以舒茨为代表的现象学社会学,肇始于法兰克福学派“社会批判理论”的哈贝马斯的沟通行动理论、从结构一功能主义内部提出批判其过于抽象和庞大的默顿所主张的“功能分析”等。其中J.C.亚历山大最具有理论包容和观点均衡色彩的“新功能主义”(neofunctionalism)可以看做是结构功能主义新理论的集中代表。本文采纳的结构功能理论的主要内涵和基本精神也汲取于此。(参见[美]J.C.亚历山大著:《新功能主义及其后》,彭牧等译,译林出版社2003年版)。

⑪帕森斯认为,组织系统分析首先要把组织本身看做一个系统,这个系统具有任何社会系统的特征属性,而且也是更大社会系统的子系统,这个更大的系统构成组织在其中运行的情景和环境,然后组织可以被看做专门的社会系统来分析,最后组织的特征将由组织在其中的运行情景来决定。这种情景将构成一种关系,这种关系是在组织与它所在的更大系统里的其他子系统达成的,这种更大系统在大多数场合,可以假定为社会。参见帕森斯《现代社会的结构与过程》,梁向阳译,光明日报出版社,1988年版第17页)。

⑫[美]乔纳森·H·特纳:《社会学理论的结构》,吴曲辉译,浙江人民出版社1987年版,第77页。

⑬所谓“社会转型”理论,重点不在于对社会形态,价值观点和行为模式变迁的描述,而是对社会结构的重点关注,本质而言,社会转型就是社会结构的转型,这已经成为学界共识。我们不主张使用一般的阶级阶层分化的视角去研究转型社会,因为这样很容易流于空泛的结构化概念的模糊视野中,难以在实际中操作,而且容易割裂社会结构与主体行动者之间的互构关系,使结构固化,导致社会结构主体的行动个体或组织游离于结构之外。因此,对于转型农村社会管理研究,结构理论动态化分析框架具有更合理的理论契合性和现实操作性。

⑭吴新叶:《农村基层非政府公共组织研究》,北京大学出版社2006年版,第93页。

⑮埃弥尔﹒涂尔干:《社会分工论》,渠东译,三联书店2000年版,第17页。

⑯帕森斯:《现代社会的结构与过程》,梁向阳译,光明日报出版社1988年版,第18页。

⑰赵旭东:《闭合性与开放性的循环发展—一种理解乡土中国及其转变的理论框架》,载于《开放时代》2011年第12期。

⑱[美]罗伯特·K·默顿:《社会理论和社会结构》,唐少杰等译,译林出版社2008年版,第166页。

中国乡村发现网转自:《社会主义研究》2014年04期

(扫一扫,更多精彩内容!)