中国共产党在新解放区实行防止土改扩大化后,土地改革变得极具挑战,一方面,要保护富农的利益,减少对富农土地的没收,另一方面,要满足贫农的利益需求,为贫农分配尽可能多的土地。因此,富农与贫农的利益陷入了零和博弈的困境,那么如何摆脱这种困境?由Kung, James Kai-sing 2008年发表在The China Quarterly的调研报告“The Political Economy of Land Reform in China's ‘Newly Liberated Areas’: Evidence from Wuxi County”根据无锡县4个村土改前后的数据探讨了无锡县如何实现既保护富农利益又不使贫农利益受挫的双重目标。

作者认为该双重目标的实现可以从两方面进行解释:一方面,无锡县土改前的土地不平等程度高;另一方面,土改中进行了土地的跨村转让。当富农的利益得到保护后,地主和富农的划分依据变得尤其重要,那么划分地主和富农的标准是什么,为什么部分地主的土地相当少?另外,为什么近一半的中农及15%的贫农在土改中没分到土地?为此,作者基于经济学家薛暮桥1958年对无锡县的调研数据,并运用了其中4个村土改前后的数据,探讨了以下问题:

(1)富农的利益是否得到了保护,土改中谁获益最多?

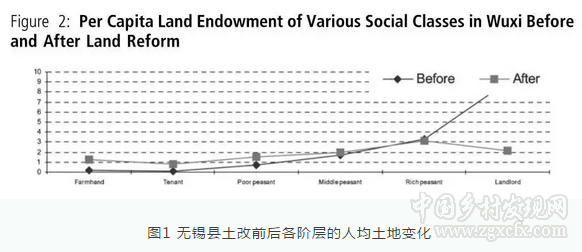

学者Ash认为,富农能够保留他们自己(或雇佣劳动力)耕种的土地,但不能保留租出去的土地。从文章数据来看:地主的土地从9.06亩下降到2.16亩,减少了6.9亩,而富农的土地仅仅减少了0.17亩。因此,作者提出,虽然没有富农土地出租的数据,但富农减少的土地微乎其微,其利益在土改中得到了较好地保护。

从Ash的研究来看,贫农在土改中得到了约1.2亩土地,中农分到了约1.1亩土地,而中农的初始土地数量远高于贫农,因此Ash认为中农从土改中获益最多。而作者认为不然,从无锡县的数据来看:中农土改前的土地比贫农多了1.34倍,而土改后仅比贫农多26%,中农在土改中仅分到0.24亩土地,而贫农分到了0.81亩,且贫农得到了更多的储粮、农具和家具,因此,作者指出贫农在土改中获益最多。

文章发现,并不是所有的贫农和中农在土改中都分到了土地,50%的中农和15%的贫农没得到任何土地,究其原因,是因为这些中农和贫农拥有的土地比同阶层的多。因此,阶层地位是土改中能否分到土地的必要条件,而非充分条件。

(2)土地不平等程度高和土地的跨村转让

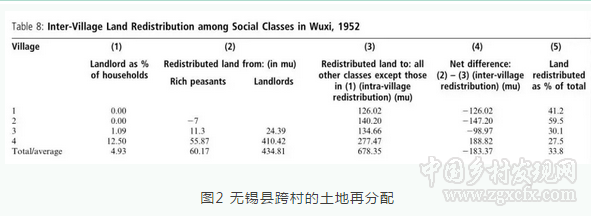

如前所述,无锡县在土改中既保护了富农利益又没使贫农的利益受挫,那么无锡县是如何实现该双重目标的?作者认为首先是因为无锡县土改前的土地不平等程度高,无锡县4个村土改前的基尼系数为0.588,远大于北方地区的0.22。但是,这4个村的352户家庭中只有15个地主,仅占4%,且地主在村庄中分布相当不均匀(村1、村2无地主,村3仅有1个地主,村4集中了14个地主)。据此,作者提出了第二个解释——土改过程中实行了土地的跨村转让,如下图所示,村3“引进”了98.97亩土地,村4则“流出”了188.82亩,没收的地主、富农的土地数量远低于其他阶层得到的土地。这种跨村的土地转让使4个村有1/3的土地可供再分配,这数字远高于弗里德曼在饶阳县得到的7.7%的比例。

(3)阶级成分划分的影响因素

作者认为,社会阶层的决定因素不仅包括土地数量等客观指标,还包括剥削行为等主观指标,文章首先列举了两个典型案例证实了这一观点:倪某家的人均土地低于平均水平,其长子在外地拥有一份高薪工作,家里有一半的成员居住在外地并出租了2/3的土地,因此被指控为“不在地主”;钦某家只有3.93亩土地,为养家糊口还需要租入土地,因钦某代地主收租,“促进了剥削”,于是被划为了地主。

文章最后运用ologit回归模型检验了社会阶层的决定因素,其中,被假释变量是社会阶层(从地主到雇农降序排列),解释变量包括客观指标和主观指标,客观指标包括土地、房屋、牲畜数量等,主观指标包括两个虚拟变量,即是否雇佣劳动力和是否有剥削收入(如土地出租等)。实证结果表明,与前面的案例分析一致,客观指标和主观指标对阶层划分的影响都是显著的。

文章阐释了阶层地位的决定因素包括但不限于土地数量,而土改中的再分配权利的决定因素仅有土地数量,其亮点在于解释了无锡县如何实现保护富农利益又不使贫农利益受挫的双重目标,然而,由于文章只运用了一个县的数据,因此要谨慎对待这一结论。

中国乡村发现网转自:田园诗与狂想曲 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)