——以韩国农业为例

摘要:韩国农村在1980年代便进入了老龄化社会, 2015年时达70%的农业经营主在60岁以上, 是典型的老人农业。韩国老人农业得以持续的外部条件在于, 韩国农业的高度机械化和完善的农业社会化服务体系;内在基础则在于其单位面积产出和收入的非低效性以及对老龄农户家计维持的重要性;而主观动力在于务农对老龄农户所提供的经济性保障和社会性意义, 以及所具有的对老龄化社会的多功能性。老人农业并不是农业的终结, 并不意味着农业的低效率以及农业的后继无人, 如果积极创造条件, 老人农业可“化弊为利”, 发挥积极功能。

1、问题的提出

随着农村青壮年劳动力的持续流出, 以及整个社会老龄化时代的到来, 农村老龄人口比重越来越高, 农业从业人员的老龄化现象加重。2010年我国农村60岁及以上老年人口占总人口比重为14.98%, 其中65岁及以上老年人口占总人口比重为10.06%, 到2014年底, 这两项数据分别为18.46%、12.03%, 且这两项的比重都高于城镇老年人口, 即与城镇相比农村人口的老龄化程度更高 (1) 。与农村人口老龄化现象相伴的是农业劳动力老龄化的加剧, 根据第六次全国人口普查, 2010年我国农业劳动力中45岁及以上人口达47.1%、55—64岁人口所占比重为18.1%、65岁及以上人口占6.4%, 且根据1990年到2010年的数据对比, 老龄务农人口比重增长速度明显加快 (刘妮娜, 孙裴佩, 2015) 。

我国从1999年步入老龄化社会后, 其老龄化的趋势呈现以下几个特征:发展速度快;是在经济发展水平相对低下的情况下发展, 即“未富先老”;城镇和农村倒置, 农村人口老龄化水平已经超过了城镇 (苏永刚等, 2013) 。再加上我国庞大的农村人口基数, 以及农村大量的青壮年人口的流出, 这些都预示着, 在未来, 我国农村老龄人口将是一个庞大群体。根据预测, 今后20多年时间里农村老龄化程度将继续加重, 2035年农村老龄化程度将达到37.2%, 此时城乡老龄化差距也达到最大, 农村老龄化水平高出城市12.8个百分点 (丁少群, 王信, 2012) 。而由于人口数量多以及青壮年的迁移, 农村人口的赡养率上升很快, 将在2050年达到最高值93% (陈沁, 宋铮, 2013) 。

随着农村老龄化趋势的加剧, 不仅农村养老成为需要关注的问题, 老龄化对农业带来的影响也成为很多学者担忧的问题。这种担忧主要集中以下几个方面:一是认为老人农业的生产效率低下;二是认为老人农业会带来粮食安全隐患;三是认为老人农业会阻碍农业现代化;四是担忧“谁来种地”, 农业将后继无人 (李宗才, 2007;李澜, 李阳, 2009;李旻, 赵连阁, 2009;吴兴南, 孙月红, 2014;周小洪等, 2014;彭华等, 2014) 。但也有学者的研究表明农业劳动力老龄化对土地资源利用效率并无明显负面影响, 老年农户与年轻农户二者在粮食作物种植决策、要素投入量、作物单产等方面都没有表现出明显差异 (林本喜, 邓衡山, 2012;胡雪枝, 钟甫宁, 2012) 。同时, 还有学者从发展的角度、从老人农业的社会意义出发, 认为“谁来种地”并不是一个真问题, 以代际分工为基础的老人农业, 因农机、农技和农艺的发展在农业生产方面不存在问题, 而且在打工经济背景下其还是社会和文化再生产的重要基础, 同时也能为农村老龄者提供较好的归属 (贺雪峰, 2015;刘涛, 2016) 。另有折中的看法是, 老人农业有利有弊, 有其存在的合理性和发展空间, 但在现阶段, 我们需要面对老人农业的现实并给予一定的政策支持以实现我国农业的过渡 (王文龙, 2016) 。

各学者对老人农业的看法存在很大分歧, 这种分歧不仅在于对现阶段老人农业效率的判定不一, 更在于对老人农业未来发展和前景的预测不一样, 悲观者看到的是老人农业的“老”以及农村的衰败, 乐观者看到的是伴随技术的发展, 老人农业的可为与社会意义。无论分歧如何, 对于开始进入老龄化的农村社会, 农村的养老问题以及我们的农业何去何从, 都是我们必须面临的挑战和需要解决的问题。在韩国的工业化发展过程中, 其农村人口的大规模流动早在1970年代就开始, 再加上低出生率, 韩国农村在1980年代就进入了老龄化社会, 现在的韩国农村已是高龄化的社会, 2015年韩国农村60岁以上人口比重达50.4%, 而60岁以上农业经营主占比达69.6%, 其中70岁以上者又占37.8% (2) , 可以说是典型的“老人农业”状态。韩国的“老人农业”何以可能?是否出现了无人种地?农业生产率又如何?这样一个不得不为之的“老人农业”, 对韩国及其老人又有何意义?本文试图通过对韩国老人农业的考察加深对老人农业的认识, 以对我国将要面临的农村和农业的老龄化提供一些启示。

2、韩国农村和农业的老龄化现状

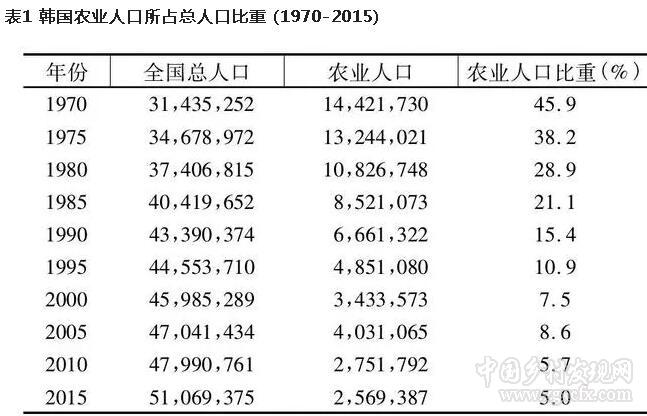

随着韩国工业化的发展, 农业人口大量流入城市, 农业人口急剧萎缩。如表1所示, 经历了1970年代和1980年代的急剧减少后, 到1990年, 韩国农业人口占全国总人口的比重就从1970年的45.9%下降到15.4%, 20年减少了30个百分点, 此后虽减速放缓, 但到2015年时, 农业人口占全国人口比重只有5.0%。

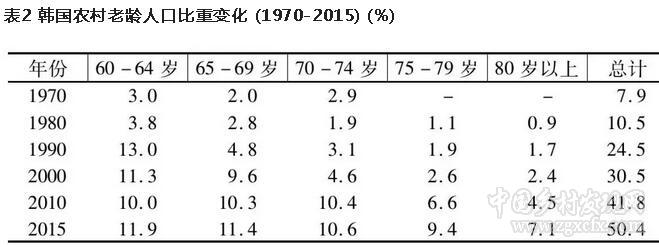

伴随农业人口急剧减少的同时, 是农村老龄人口比重的急剧增加。如表2所示, 从1980年以来, 韩国农村60岁以上老龄人口比重几乎以平均每10年10个百分点的速度增长, 并无减缓之势, 到2015年时达50.4%。而70岁以上者, 在2000年时其比重已达9.6%, 到2015年时已为27.1%, 即在2000年后韩国农村便进入了高龄化社会。当农村人口的一半以上为老龄人时, 这意味着老龄人成为了农村生产生活的主体、以及家庭供养的主体, 农村社会呈现以老养老和以老养小的状态。

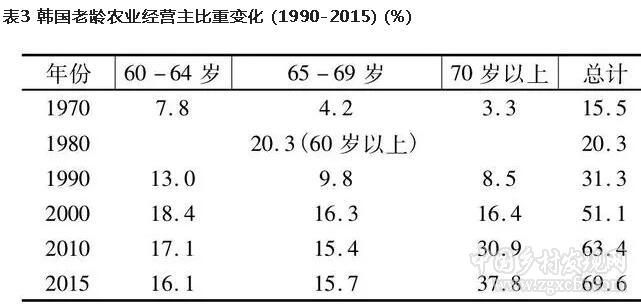

伴随农村人口总体的高度老龄化和高龄化, 农业经营主的老龄化不可避免。如表3所示, 在全体农业经营主中, 老龄和高龄农业经营主的比重也不断攀升, 在2000年时, 即韩国农村开始进入高龄化阶段时, 60岁以上农业经营主的比重就已达到51.1%。到2015年, 将近70%的农业经营主都由60岁以上者组成, 而其中有37.8%年龄在70岁以上。韩国的农业呈现出典型的“老人农业”现状。

3、老人农业实现的外部性条件:机械化与农业社会化服务的发展

韩国农业机械化的发展在经过了1960年代的准备阶段、1970年代的积极引入阶段后, 1980年代进入农业机械化的组织化阶段, 此阶段农业的机械化向重型化、大型化发展, 1987年以后基本实现了农业的机械化 (河瑞鉉, 金庚亮, 1994;高永寿, 1994) 。尤其进入1990年代后, 政府为了推动农地的规模化经营, 而大力推进农业机械化的普及, 从1995年到1997年间, 政府对农机械的购买实行半价补贴政策, 使农户的农业机械化拥有量大增。而农业机械化的一个重要后果是扩大了家庭劳动能力、延长了老龄农户的农业经营时间, 因为机械化的普及, 使务农过程几乎不需要高强度体力性的劳动, 耕地、整地、施肥、喷洒农药、收割等需要体力的环节都实现了机械化, 只有装育秧盘等少数环节需要人力 (金相秀, 2005) 。

如表4所示, 农户在农业生产过程中的劳动力投入时间逐年减少, 且降幅较大, 60-69岁和70岁以上年龄段农业经业主的劳动力投入时间, 在2003年时每平方千米分别为26.86个小时和27.76个小时, 到2015年时都已下降到11个小时, 不及原来一半。2015年韩国的农户数为108, 8518户, 耕地面积为167, 9023公顷, 户均耕地面积1.54公顷, 即使按每平方千米11小时算, 一年的劳动力投入时间户均只有169个小时。而2015年经营主年龄在60岁以上的农户有46%经营规模在0.5公顷以下, 有70.8%经营规模在1.0公顷以下 (1) , 这意味着绝大多数老龄农户的年劳动力投入时间都在110个小时以内, 且多为较轻松的农活, 对于老龄农户来说, 因为机械化的普及, 农业生产强度已不是问题。

韩国的老人农业得以维系一方面在于机械化的普及解决了老龄农户农业生产的体力强度问题, 另一方面还在于韩国农村完善的农业社会化服务体系以及农田水利设施、道路等基础设施的建设。务农不仅包括生产环节, 还包括农资购买、农产品销售、农业灌溉等环节, 这些环节对于受体力和文化程度等限制的老龄农户并不是容易的事情。除了大力平整耕地、进行农田水利设施和道路建设外, 韩国政府还积极推动了农业经营的社会化服务的发展。

韩国农村围绕农业经营的合作组织形式较多, 除了农民自发成立的一些合作组织以及以农协为依托的基层农民合作组织可供老龄农业经营者利用外, 对老龄人的农业经营尤为有帮助的, 是依据政府1990年制定的《农渔村发展特别措施法》而设立的代理经营会社。代理经营会社设立的重要目的, 就是为了解决因劳动力不足以及农业的老龄化和妇女化等原因而造成的农业经营困难问题。农户通过支付一定的酬金, 将农业作业的一部分或者全部委托出去。委托者一般是无力耕作或劳动力不足的农户, 多为小规模农户和老龄农户, 而受委托者即代理经营者一般是拥有机械的大农。代理经营可只代理农业生产部分, 也可代理经营包括生产、销售的所有环节。

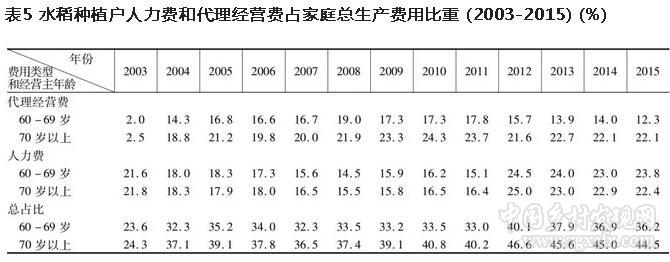

从统计数据可以看到 (参见表5) , 在60岁以上的水稻种植农业经营主的总生产费用中, 人力费和代理经营费在总生产费用中的比重从2003年到2015年呈持续增加趋势, 到2015年时, 在60-69岁年龄组为36.2%, 在70岁以上年龄组达44.5%, 接近家庭总生产费用的一半。在70岁以上年龄组, 代理经营费支出明显高于60-69岁年龄组。在60岁以上农业经营主占总体农业经营主69.6%的情况下 (参见表3) , 老龄农户对劳动力和代理经营的需求满足是靠强有力社会服务体系的支撑, 农业社会化服务是老龄农户能实现持续务农的重要条件。

4、老人农业实现的内在基础:老人农业的效率及其优势

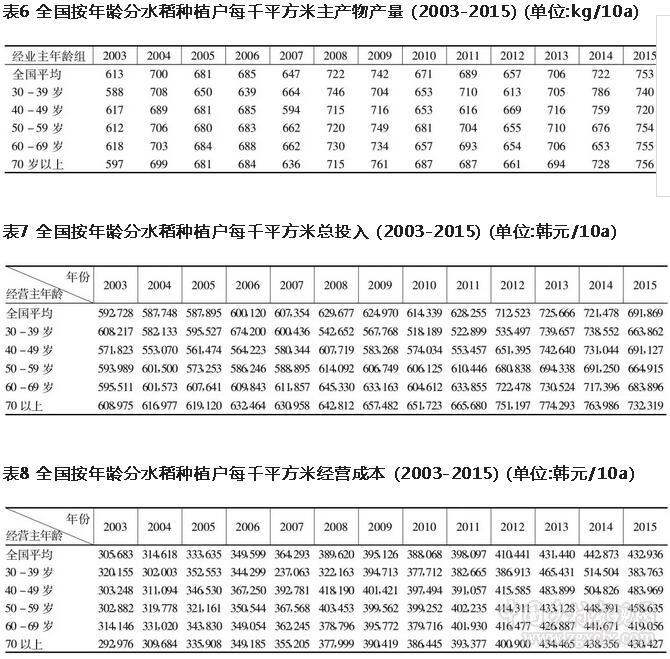

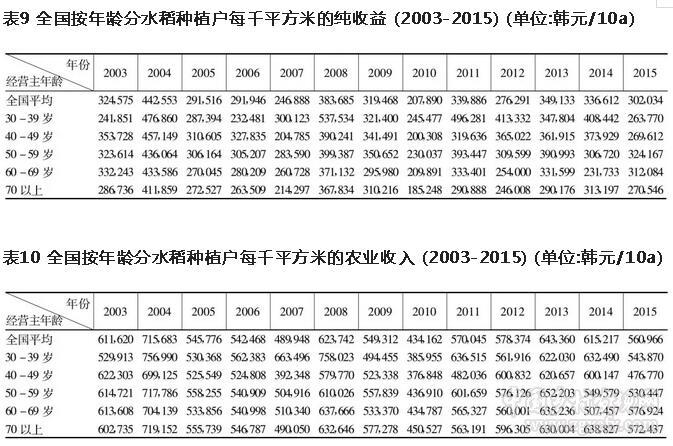

韩国老人农业状况得以维系的内在基础在于其非低效性。这种非低效性主要体现在两个方面, 一是土地的产出, 二是农业收入。根据韩国国家统计厅已有的数据来看 (参见表6) , 从2003年至2015年, 水稻种植农户中, 在单位面积的主产物平均产量上, 60-69岁和70岁以上年龄组与全国平均水平以及其它年龄组的农户并无显著性差异 (均值检验的结果也如此) 。而在单位面积投入上, 如果算入投入的家庭劳动力的市场价格、自有土地的机会地租以及投入资本的机会利息, 60-69岁年龄段与其它年龄段以及全国平均水平无差异, 70岁以上年龄组则要高于其它年龄组以及全国平均水平 (参见表7) 。但是如果仅仅只算经营成本 (1) , 如表8所示, 70岁以上年龄组则与其它年龄组以及全国平均水平并无差异, 甚至在大部分年份里还要略低于全国水平。因为对于70岁以上的农村老人, 其很难在劳动力市场上找到有报偿的工作, 但其将劳动力投入农业生产, 却能创造家庭收入。所以对于老龄农户来说, 农业的经营成本和经营收入而非总投入和纯收入更具有意义。

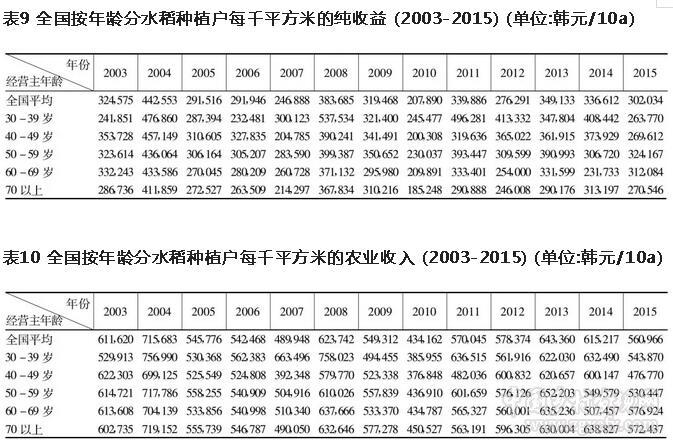

从韩国国家统计厅的数据来看, 如果只算表面帐, 即用总收益减去包含了以上三项机会成本的总投入来计算单位面积的纯收益, 如表9所示, 水稻种植农户在单位面积耕地上的纯收益方面, 60-69岁年龄组和70岁以上年龄组与其它年龄组以及全国平均水平虽无统计学上的显著差异, 但还是稍弱一些, 尤其70岁以上年龄组在2003-2015年的绝大部分年份都低于平均水平。但纯粹看家庭农业收入, 即不扣除以上三项隐含的机会成本, 我们可以看到从单位面积的农业收入来看 (参见表10) , 60-69岁年龄组和70岁以上年龄组与其它年龄组以及全国平均水平并无明显差异, 甚至70岁以上年龄组在2003-2015年的绝大部分年份都高于平均水平。出现以上结果的一个重要的原因在于, 在农业经营普遍机械化、技术化和社会化条件下, 各年龄组在农业经营中的直接投入成本差异被弱化, 而老龄组很少通过流转耕地以大规模经营, 故在地租成本方面略占优势, 从而单位面积农业收入反而略高。

老龄农户在单位面积上的土地产出和收入方面并未显示出低效率性对老人农业的持续具有积极意义, 构成了其成为可能的内在条件。首先, 老龄农户土地的产出不低于年轻组, 这在农产品供给上并未造成因年龄因素而产生的负面影响。其次, 老龄农户单位面积的农业收入也不低于年轻组, 这在从事农业的经济意义方面也为老人农业的持续提供了支撑。这也与我国学者林本喜与胡雪枝的研究结论一致。相反, 因农业生产对自然条件、气候条件等的敏感性以及生产过程的非可控性, 除了外在硬件技术外, 内在于劳动者本身的知识和实践经验同样重要, 而在这些方面, 老龄者可能更具优势。而伴随农业生产过程的普遍机械化, 老龄农户与青年农户因体力差异而导致的劳动生产率的差异也会逐渐缩小, 对传统农业至关重要的体力因素在现代农业中将不再重要。

5、老人农业维系的主观动力及其社会意义

韩国农村在1980年代就进入了老龄化社会, 且此后发展迅速, 进入2000后逐渐步入高龄化社会。1990年代韩国政府积极推动农地的规模化经营项目, 进行了大量的资金和政策支持, 主要手段是推动农地买卖、流转、互换, 因农业老龄化严重, 且老龄农户多为小规模经营, 故老龄农户成为流出农地的重要政策着力对象, 为了鼓励老龄农户流出土地, 政府专门针对老龄农户实施了经营转让直补项目, 其后又通过完善年金制以及推行土地年金制, 以推动老龄农户的土地流转, 同时采取各种措施培养农业继承人, 鼓励年轻人归农、务农。但从表3可以看出, 到2015年高龄农业经营主的比重一直在持续增加。根据一项抽样调查, 高龄农户不转出土地的主要原因依次是生计维持和养老 (57.6%) 、作为生活方式 (26.1%) 和兴趣爱好 (9.8%) , 并且有45%的人表示退休的时间是死亡之时, 21%的人表示打算76岁以后退休 (尹顺德等, 2008) 。

高龄农户不愿退出农业生产的主要原因还是经济原因。在韩国农村老龄人口已超过总人口的一半, 老龄人口中又有一半以上超过70岁, 这意味着高龄者的养老是“以老养老”。虽然政府建立了年金制度及其它保障制度, 但其覆盖面有限、提供的支持力度有限 (白富鉉, 2013;金正勋, 2016) 。面对一个老龄化的社会, 政府的养老负担较重, 而老龄者尤其高龄者面临的问题不仅是生活费来源需要保障, 更大的风险在于应对疾病。据调查, 在农村老人面临的生计困境中, 保健医疗是最明显的影响因素 (郑英淑, 赵德浩, 2016) 。在这样的背景下, 即使能领取政府养老金, 老龄农户还是会尽可能耕种土地以增加家庭收入来源, 并把土地作为重要财产以应对重大风险 (1) 。

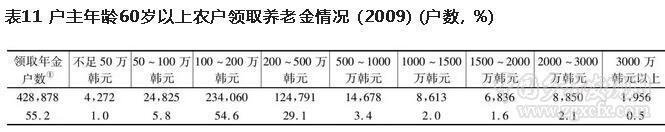

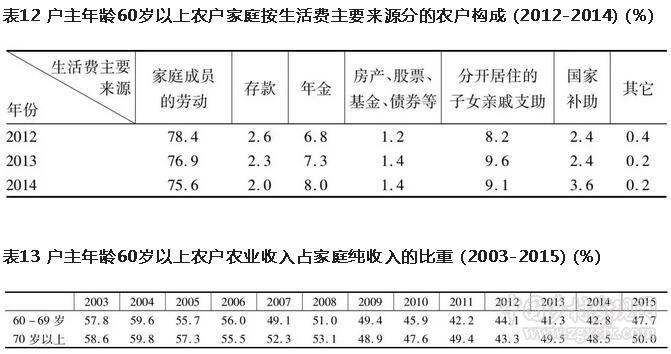

从表11可以看到, 2009年户主年龄在60岁以上的农户中只有55.2%在领取年金, 其中有超过一半的农户 (54.6%) 的领取金额集中在每月100-200万韩元之间, 而2009年韩国全国户均家庭月收入是344万韩元, 农户家庭平均月收入为257万韩元, 农户家庭平均月支出是221万韩元 (2) , 这意味着即使是领取年金的老龄农户大部分也不能仅靠年金维持家庭的日常支出, 更别说应对其它风险, 而无法领取年金的老龄农户更需要依靠自己解决生活问题。根据韩国国家统计厅2012到2014年的调查 (参考表12) , 户主年龄在60岁以上的农户中, 超过75%的农户的生活费都主要是依靠家庭成员的劳动获得。而在老龄农户的家庭收入构成中, 尤其是70岁以上的老龄农户, 家庭纯收入中几乎一半是来自务农收入 (参见表13) , 务农收入的比重从2003年至2015年13年间虽有减少趋势, 但在70岁以上的高龄农户中, 减幅很小, 且到2015年时仍占50%。即对于老龄农户主要还是靠自己养老, 且农业收入在其中扮演至关重要的角色, 是其经济来源的重要支撑。可以说, 对于高龄化的韩国农村, 其主要是依靠“以农养老”。

另一方面, 农业作为一种职业具有终身性, 只要从事者愿意、身体条件允许, 则可一直从事, 而机械化的发展和社会服务的完善, 进一步突破了务农的年龄和身体条件限制。同时, 由于农业生产活动是与大自然的交互活动, 且整个生产过程具有完整性、个体性, 参与者在这个过程中, 能得到一种体验感和价值感, 故其又超出了作为一种职业和谋生手段的范畴, 同时还可作为一种生活方式或兴趣。即使在美国和加拿大这样的发达国家, 农业从事者的隐退意愿也是所有职业中最低的, 即使政府给予农民的社会保障很充分, 农民也不愿退出农业生产 (Turner&Bailey, 1994;Miller, 2003;NCFTN, 2006;Peters et., 2007) 。根据调查显示, 即使生活困难的老龄农户, 即使有用流转土地换取生活费的农地年金制, 也有82.7%的老龄农户表示要继续务农 (郑英淑, 赵德浩, 2016) , 而另一项针对高龄农户的调查中, 有85.4%的高龄农户表示, 只要自己能动就会一直经营下去 (金正浩等, 2007) , 作为一种生活方式和兴趣的务农也成为重要选择 (尹顺德等, 2008) 。不仅如此, 韩国统计厅的调查显示, 2015年归农者达11, 959户, 这个数据从2013年有统计开始, 一直持续增加。

针对农村的高龄化已成为韩国不可改变的现状且还在不断加剧的趋势, 以及农村老人尤其高龄老人需要依靠农业来养老的现实, 有韩国学者提出了发展“高龄亲和农业”的战略 (金正勋等, 2016;朴大值, 2005) , 认为在农业部门为健康的高龄者创造就业就是在缩减社会福利费用, 是对高龄人口社会保障制度的补充;通过农业活动提供的创收机会也实现了老后经济生活的稳定性, 即通过生产性的社会参与, 最大化老人的自立和自活;同时通过参与与自己身体和精神条件相适应的农业生产活动增进老人的健康, 可减少保健医疗费用。亦即将老人作为农政的主要政策对象之一, 积极创造条件, 通过“以农养老”来减少国家财政支出以及增进老人福利和生活质量, 降低老龄化带来的社会成本。

6、小结与启示

韩国的“老人农业”之所以可能, 一方面在于韩国农业机械化的发展和社会化服务的完善, 使老龄人不仅在农业生产过程中可突破体力限制, 扩展其生产能力, 延长其务农时间, 还扩展了老龄农户的家庭经营能力, 使其能顺利完成农业经营活动中的购销问题。亦即如果说农业机械化主要是扩展、延长了老龄农户的生产能力的话, 农业社会化服务则主要是拓展了老龄农户的经营能力, 这些外在条件的发展使老龄农户实现了农业经营的能力。另一方面, 在农地产出和农业收入方面, 老龄农户经营并不低于年轻组, 即老人农业的效率并不低, 这是老人农业可以维系的重要内在因素, 这也从社会层面和经济层面为老人农业的持续提供了支撑。最后, 对于一个高度老龄化的农村社会, 在需要以老养小、以老养老的现实中, 以农养老成为老龄农户、甚至政府的选择。以农养老对韩国并不完善的农村养老制度和不充分的农村养老供给提供了重要补充, 也是韩国政府可以这样做的前提条件。同时, 因机械化的发展和社会化服务的完善, 农业正脱离其传统的“艰苦”性, 而成为一种生活方式、精神归宿来源, 农业以其多功能性为老龄者提供精神满足, 而成为一项老后生活方式的重要选择。

对韩国老人农业的认识对我们讨论今天的中国农业问题具有重要意义。随着我国社会老龄化时代的到来, 以及农村加速老龄化和将快于、高于城市的老龄化, 农村和农业的老龄化将构成我们讨论“三农”问题的重要结构背景和现实因素。无论是基于人口结构, 还是基于我国产业结构和农业结构, 我们几乎不可能在短时间内将数量越来越多的农村老龄农户通过阶层流动或城市化实现转移, 老龄农户自身也因体力、资源等限制, 以及自身主观意愿等很难实现向上或向外分流。也就是说农村的老龄沉淀层农户作为一种社会存在, 将会在很长一段时期内存在, 且数量会不断增加, 作为一个群体其具有稳固性和低能动性。但是, 通过对韩国老人农业的考察, 我们至少可以得出以下启示。

首先, 在农业领域, 老人并不意味着老无所用。农业机械化的普及以及农业社会化服务的发展可扩展老龄农户的经营能力以及经营时间。其次, 老人农业并不意味着农业效率低下, 年龄对农地单位面积产出影响有限, 由农业从业者的老龄化并不能直接导出粮食安全隐患的结论。第三, 在社会整体趋向老龄化的背景下, 农业从业者的老龄化并不能直接得出农业将后继无人的结论, 更可能意味着农业进入老人农业阶段, 即农业的继承者仍是老龄者。韩国农村从1980年代就已进入老龄化阶段, 韩国学界和政府从1980年代开始就在担心农业后继无人的问题, 但三十多年过去了, 农业并未后继无人, 只是后继者仍是老人而已。第四, 作为一种职业, 务农具有终身性, 并且不低于年轻组的单位面积收入可为老龄农户提供经济支持, 实现老有所依。第五, 作为一种生活方式, 务农可为老龄者提供价值感和精神依托, 实现老有所寄, 增进老龄人的身心健康。

老人农业并不是农业的终结, 其呈现出怎样的结果依赖于我们如何应对, 如果能创造合适的外部条件, 其可化弊为利, 发挥积极功能, 不仅有助于农业生产, 更有助于降低整个社会的老龄化成本。所以, 对于老人农业, 我们应该采取适当政策措施, 因地制宜, 积极应对。其中, 发展农业机械化和农业社会化服务是前提, 其可帮助老人的农业经营突破其体力限制和经营能力限制, 从而克服老人农业的最大短板。其次, 农村社区建设和公共服务的提供是重要保障, 农村公共服务的良好供给、老人对社区生活的参与以及获得社区性支持是老人农业得以维系以及老人通过农业经营获得社会性意义的重要载体。这是我们从韩国老人农业所看到的积极一面, 同时我们也要认识韩国经验的局限性。韩国的老人农业是在韩国土地私有、且多山地丘陵少平原的条件下形成的不得已的农业维系模式, 而我国的土地公有制、多样化的地形条件和气候条件与庞大的消费市场等可为我国农业提供更多可能性选择。

中国乡村发现网转自:人口与发展2017年06期

(扫一扫,更多精彩内容!)