摘要:党的十九报告在加强思想道德建设中提到,人民有信仰,国家有力量,民族有希望,我们党来自人民、根植人民、服务人民,一旦脱离群众,就会失去生命力。本文采用SWOT分析方法,把党员干部的信仰纳入SWOT分析模型中,围绕党员干部的基层工作,通过党在基层组织中的作用,分析作为一个党员干部他的信仰在工作中的重要性和必要性。

关键词:信仰; 党员干部; 基层; SWOT分析; 脱贫攻坚

1 信仰的定义

1.1 信仰的定义

历史文献纪录片《信仰》中有这样一段话:“信仰在传承,事业在延续。……为了信仰,前面还有更长的路要走。……让信仰为我们导航,让更多更传奇的先锋故事,成为共产党人不断前行的精神动力!”这段文字中,诠释了信仰自建党建国以来,共产党人在信仰这一精神动力带给人民的福祉;同时也为共产党人提出期许,要不忘初心,牢记使命,在这精神动力下,继续带领人民追求美好生活。在脱贫攻坚的大背景下,党员干部在基层更要充分发挥信仰的力量,带领广大人民群众决战决胜脱贫攻坚。

1.2 新时代的信仰

党的十九报告在加强思想道德建设中提到,人民有信仰,国家有力量,民族有希望。把信仰纳入思想道德建设的高度,这就要求党员干部要时刻不忘初心,牢记使命。报告还指出,坚决打赢脱贫攻坚战,让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。面对这一承诺,党员干部肩负起这一重要使命,这就要求党员干部在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,在具体工作中要坚持党和国家的方针政策,尤其是自身要端正态度,面对攻坚中的困难和挫折,把捏好工作准则,不忘初心,牢记使命。

2 基于SWOT分析法的信仰

SWOT分析法是基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出相应的结论,而结论通常带有一定的决策性。运用这种方法,可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究,从而根据研究结果制定相应的发展战略、计划以及对策等。本课题采用这一分析法,是基于当前新时代环境下,党员干部自身和外在环境随着社会经济发展和往日不一样。党的十九大报告指出,要坚定不移全面从严治党,不断提高党的执政能力和领导水平。通过这样的分析方法,找到信仰在治党中的重要性,并用其为脱贫攻坚工作找准方向。

2.1 内部能力

内部能力包括该分析法的优势和劣势。优势是指共产主义信仰相对于其他信仰,相对于没有信仰的党员干部而言,共产主义信仰拥有的科学性、客观性和指导。劣势是指在基层的党员干部,作风问题上的缺陷,尤其是在“四风”问题上,没有站对角度,没有改变思想观念,理想信念和信仰缺失。

2.1.1 优势

共产主义信仰是基于马克思主义的,马克思主义是完整的科学体系,它的内容并不取决于人的主观解释,而是取决于它的客观内容和科学本性。在当代,除马克思主义之外,没有哪种学说能对经济全球化时代世界资本主义社会的内在矛盾和中国特色社会主义建设,从理论和方法上提供一个既具有科学性又能推动社会发展和人类解放的思想体系。党的十九大报告明确指出,我们走中国特色社会主义道路,具有无比广阔的时代舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力。这是共产主义信仰的优势,它的科学性和客观性是其特有的。对于在基层的党员干部而言,心中有信仰,人民幸福有力量,人民幸福有航向,人民幸福有保障。这“三有”是党员干部的信仰之于人民幸福的基础。

2.1.2 劣势

基层工作中,各种困难使党员干部练就自身本领,坚定理想信念。然而很多基层党员干部,怕吃苦、怕累,干事不积极。尤其是脱贫攻坚工作中,面对繁而重的工作任务,出现“慵懒散”现状,这对工作的推进有较大影响。更有甚者,因为自身政治素养不高,在群众工作中做反面工作,乱夸海口,曲解政策,怨天尤人,不积极向上。这不仅不能推动工作进度,还会阻碍工作进度的推进。另外,一些干部,“四风”问题严峻,认为其干部身份就是“官老爷”,在工作展现出一幅高高在上,不务实的样子。具体工作甚至有“吃拿卡要”、“优亲厚友”现象。

2.2 外部能力

外部能力包括该分析法的机会和风险。机会是指自建党建国以来,有共产主义信仰的人,不断带领人民群众取得各阶段的胜利。进入新时代,我国的国际地位凸显。这就会迎来更多的外界和国际挑战。在脱贫攻坚工作中,也同样会面临外界的各方面的挑战。如一些群众,在理解政策时有偏差等。

2.2.1 机会

党的十九大报告指出,坚决打赢脱贫攻坚战,让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺,要把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务,教育引导全党牢记党的宗旨,挺起共产党人的精神脊梁,解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题,自觉做共产主义远大理论和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。我国是人民当家作主的国家,共同富裕是社会主义的本质规定和奋斗目标。党员干部作为其中的一份子,不论是从使命和任务上,还是从自身的职业生涯追求上,都拥有一个共同奋进、众志成城的环境。

2.2.2 风险

我国自改革开放后,逐渐在世界上形成“中国影响”,立于世界民族之林。中国选择马克思主义,选择社会主义,是为了解决中国的实际问题。我们党对当代中国问题的探索解答,不是封闭孤立进行的,而是把当代中国问题置于当今世界大局中去思考,与世界问题以及人类社会的发展进步相联系,其中许多观点和判断,既是对中国问题的认识,也是人类社会共性问题的回应。新时代我们要推动构建人类命运共同体。这就把中国置于整个世界而言,不是孤立的一个国家。进入什么样的圈子就要接受来自圈子的各方面的挑战,中国在世界行列中,已经有自己的影响,这就必然会有来自各方面的挑战和竞争。经济全球化的范围越来越广,我们面临的不仅是经济上的竞争和挑战,还有意识形态、国家安全、人才等方方面面的挑战。这些都构成了党员干部信仰的外部影响中的风险。在脱贫攻坚工作中,主要是党员干部要学习新时代、新知识,能在相应难题上作出良好回应。另外,一部分党员干部和群众对政策不熟悉或是理解政策上的偏差,构成了内在的风险,

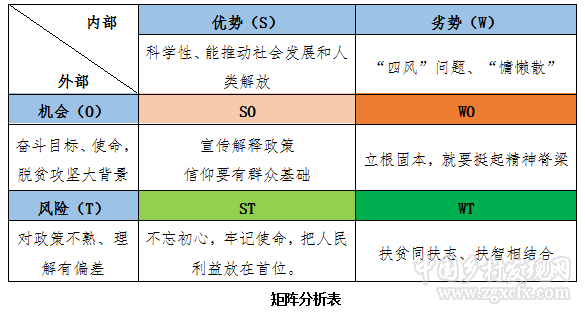

3 矩阵分析

通过上述分析,根据SWOT分析法的原则,建立矩阵进行分析(如:矩阵分析表),由矩阵分析表可以得出,对于党员干部而言,坚持共产主义信仰,甚为重要。基层党员干部应根据上述分析中,在具体工作中,具体问题具体分析,因地制宜,一样的政策面对不一样的人用不同的方法宣传解释。

4 在实战中坚定信仰

根据在矩阵分析中通过建立矩阵分析的结果,基层党员干部在实战中坚定可以从以下几个方面着手:

第一、在脱贫攻坚的最前线,面对老百姓,要解释和宣传好党和国家的政策。解释和宣传党和国家的政策就要求宣讲者自身对其有比较透彻的理解和领悟,因为中国共产党是在多年的执政经验和其优越性的基础上,从中国实际出发,制定相应政策方针。其政策方针体现着广大人民群众的要求,更体现的是历史唯物主义和辩证唯物主义的内在逻辑和人类社会发展规律。作为在基层的党员干部就要把准脉,让老百姓深刻理解这一实际,清楚地认识我们的优势和劣势,在理解政策方针上,站在另一个高度,从实际出发,形成自下而上的学习政策、推动政策、落实政策的良好氛围和优良传统。

第二、坚持信仰,从群众中来,到群众中去,为民谋福。一个政党,一个政权,其前途命运取决于人心向背。在基层的党员干部是党和国家形象的代表,基层的干群关系影响着老百姓与党和国家和谐相处,关系到政策有没有真正落在老百姓的手里。所以要在全党开展党的群众路线教育实践活动,这是对基层党员干部在“四风”问题要根除。一个有信仰的党和一个有信仰的人,其内心是廉洁的。电影《血战钢锯岭》中的主人翁戴斯蒙德·道斯坚持自己的信仰,在枪林弹雨的战场上,坚持“救人为本”,最终赢得了战友和国家的肯定。同样地,在基层的党员干部要坚持共产主义信仰,从群众中来,到群众中去,想群众所想,思群众所思,解群众之难,为群众谋福祉。

第三、立根固本,就要挺起精神脊梁。党的十九大报告指出,全党同志特别是高级干部要加强党性锻炼,不断提高政治觉悟和政治能力,把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当,永葆共产主义人政治本色。俗话说,基础不牢,地动山摇。群众基础是一个党执政的前提和保障,脱贫攻坚最终受益的人是群众,作为共产主义人,必须要有根本的政治担当,为民分忧,为民造福。基层工作中,有很多“硬骨头”要啃,党员干部就要撸起袖子,打起精神,丝毫不能松懈。

第四、不忘初心,牢记使命,把人民利益放在首位。《中国共产党章程》中指出,坚持党和人民的利益高于一切个人利益服从党和人民的利益,吃苦在前,享乐在后,克己奉公,多做贡献。很多党员干部,畏惧基层工作,拈轻怕重,害怕承担责任,没有担当。在脱贫工作中,遇见难题是在所难免的,要把实干精神融入信仰,切实从群众利益出发,做好为群众的每一件事,困难自然会迎刃而解。退休干部杨善洲,一辈子顾大家,舍小家;清贫一辈子,奉献一辈子,为大亮山的百姓创造无数福祉,他把个人的奋斗融入党的事业和人民的利益,坚守信仰,让一辈子变成了永恒。任何在基层工作的党员干部都会碰到各类棘手的问题,这就要求我们要攻坚克难,把人民的利益放在首位,笃定信念,不忘初心,任凭雨打风吹,既尽力而为,又量力而行,一件事接着一件事办,一年接着一年干。只有把人民放在心中最高位置,坚持全心全意为人民服务的根本宗旨,实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益,成为一名合格的共产党员,不忘初心,继续前进,才会是我们党始终拥有不竭的力量源泉。

第五、坚持大扶贫格局,注重扶贫同扶志、扶智相结合。在偏远地区,身在基层的群众,往往是比较困难的群众,这里的群众和政策之间有“距离”,同时理解政策有“偏差”,更有甚者,把扶贫理解“送钱”、“送柴米油盐”。 甚至有党员干部,在群众中作反面工作,曲解扶贫政策,认为好吃懒做,坐等救济,最终都会实现小康。这种极端的错误,不仅影响党员干部自身素质的提高和思想的纯洁,而且还给老百姓带去负能量。党的十九大报告指出,坚持大扶贫格局,注重扶贫同扶志、扶智相结合。这就要求党员干部首先要立扶贫志,用智扶贫,引领群众立志脱贫、用智致富,消除“等靠要”思想。党员干部要把信仰融入自强不息的精神,转化为追求美好生活的动力,只有这样在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,坚持信仰信念,无论顺境逆境,不改初心,才能指引群众共赴脱贫攻坚战场,用信仰信念凝聚群众,勇往直前,带领广大人民群众共赴小康。

习近平总书记强调,坚定理想信念,坚守共产党人的精神追求,始终是共产党人安身立命的根本。对马克思主义的信仰,对社会主义和共产主义的信念,是共产党人的政治灵魂,是共产党人经受住任何考验的精神支柱,他形象地说,理想信念就是共产党人精神上的“钙”,没有理想信念,理想信念不坚定,精神上就会“缺钙”,就会得“软骨病”。决胜脱贫攻坚战,不仅要在党员干部中要统一思想,而且要在群众中统一思想,要上下一心,干部群众一条心才能同舟共济。党员干部筑牢信仰之基,不足精神之钙,增强“四个自信”,这样在开展工作中,才能赢得百姓信任,才能和百姓打成一片。

5 结语

在脱贫攻坚工作中,理想信念和信仰对于党员干部重要性不仅体现在日常工作中,更体现在自身的修养和职业追求中。人民富不富,在于干部做不做;干部做不做,在于干部有没有用心,有没有坚守信仰,有没有把人民利益放在首位。党员干部要克服在基层中的困难,坚守信仰,不忘初心,才能在工作中务实,切实的为群众着想。当人民有信仰,上下就同心,同心就能凝聚力量,民族就有希望,这就是信仰的力量。

(作者单位:中共凤冈县委党校)

(扫一扫,更多精彩内容!)