——来自贵州穿青人地区的调查

摘要:农民生计转型与土地意识嬗变是农村社会变迁的主要表现形式。贵州穿青人地区农村社会呈现如下特征:务工农民赚钱修屋、农耕农民生活清苦、经商农民不离乡土、手艺农民农作兼顾。随着城市化的推进,乡村要素禀赋的裂变,以及城市文化的涵化,以“旅游+”为路径的新型农民生计方式,以“绿色+”为模式的新型土地意识以及城乡居民优越感逆转将成为穿青人地区,甚至西部民族地区农村社会变迁的未来趋势。

关键词:农民生计;生计方式变迁;土地意识;社会变迁;穿青人

随着城镇化、工业化和现代化的推进,我国城乡社会趋同化现象越发明显。空间上,城市边界逐渐延伸,乡村空间变得模糊;观念上,商品经济和市场意识深入人心;文化上,都市文化与乡土文化不断接触、影响和融合。农村社会正迎来一场经济与文化交织、感性与理性并存的巨大变迁。我国西部民族地区经济欠发达,是农民工的主要供给区,也是人口净流出地区,不论是自然环境、经济水平、社会文化,还是农民生计方式、土地意识等,都明显不同于东中部地区。长期以来,社会各界的注意力主要集中于发达地区的农村社会与经济发展,对西部民族地区农村社会的变迁问题并没有引起广泛重视,而这恰恰是我国新时期西部大开发战略、国家精准扶贫战略实施的重要基点。本文以贵州穿青人为案例,以农民生计方式转型、农民土地意识嬗变为切入点,揭示西部民族地区农村社会变迁的内在特征和发展趋势。

一、生计方式与土地意识的理论

(一)生计概念与生计方式变迁的动力。

有关生计的定义,学界并未形成统一而明确的界定。Chambers · Conway提出,生计就是谋生的方式,它建立在能力、资产和活动基础之上。Carney · D认为,生计是包括能力、资产以及一种生活方式所需要的活动。李劼认为,生计类似于谋生,生计方式类似于民间的“过日子”,其实质是指维持生存的手段。总体来讲,从生计多样性角度展开研究的学者认为,生计包括资产(包括自然、社会与金融资本等)、行动和资产获取的途径;从生计可持续角度展开研究的学者认为,生计由生活所需要的能力、资产以及行动组成。

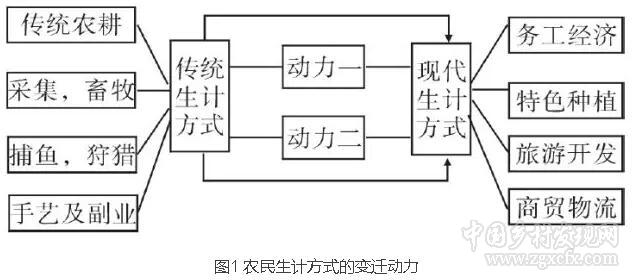

农民生计方式变迁的动力问题并未引起学界的广泛关注,本文认为,该动力表现为两个方面:一是城镇化的推动。快速发展的城镇化和工业化,不仅从空间上逐渐模糊了城乡的边界,形成城乡结合部,使得城乡居民的交流互动变得更为频繁,农民生计观念发生改变;而且城镇化建设过程带动了劳务、交通、住宿、餐饮、建材等若干就业,而就业的主力是农民。此外,城镇的资金、技术等生产要素瞄准商机“下乡”,农村的特色种植养殖、旅游开发等领域不断吸收社会各界的生产要素资源,农村生计环境发生改变。二是乡村要素裂变产生的拉动。随着国民收入的大幅提高,城镇居民的休闲、旅游、度假等精神需求大幅度提升,对安全食品的需求、对养生养老的需求让农村清新的空气、无公害的蔬菜、优质的自然风光成为了生计要素。由此催生了农村特色种植养殖、乡村旅游、商贸物流等行业,促使农民由传统生计向现代生计转型(图1)。

图1 农民生计方式的变迁动力

(二)土地意识及其与农民生计方式的关系。

“土地意识”早期主要出现在文学之中,被用来描述农民的土地情结,如薇拉·凯瑟在《啊,拓荒者!》中多次流露出农民的土地伦理意识。王伟认为,土地意识就是对土地的依存、珍视、迷恋的情感以及认知系统。陈胜祥认为,土地意识可理解为农民关于土地及其产权和制度的态度,包括农民的土地情结、土地所有权意识、土地其他权利意识、土地保护意识等。徐贵将土地意识、小农意识和乡土意识进行了对比,认为土地意识将土地作为社会地位和财富资源的象征,小农意识是将土地作为生活的基本保障,乡土意识是将土地作为精神家园和情感寄托。夏金凤认为,土地情感、土地认知和行为倾向构成了土地意识的主要内容,土地情感主要指土地相关体验和主观感受,土地认知指土地实践中的相关知识,行为倾向指土地相关的利益计算与权利意识。李保东认为,中华人民共和国成立后,农民土地意识变迁呈现三个阶段,一是土地改革时期的“土地公平私有”意识;二是农村集体化时期,属于土地归属不清和产权模糊时期;三是家庭联产承包责任制下的“平均地权”意识。康来云将1978年以来农民土地意识划分为唤醒期、迷茫期、低谷期以及提升期四个阶段。

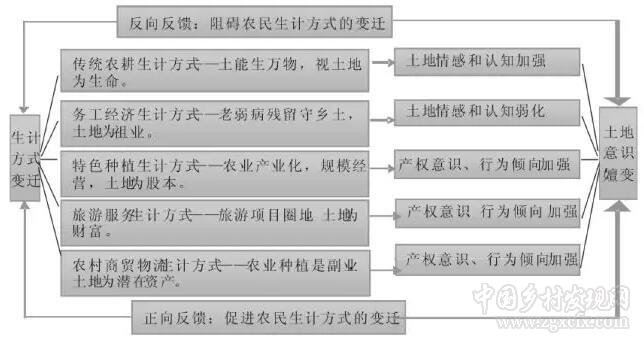

图2 农民生计方式与土地意识嬗变的关系

笔者认为,土地意识的嬗变与农民生计方式的转型密不可分。从时间维度来看,改革开放以来,我国农民土地意识变迁呈现阶段性的特征。第一阶段是土地意识的强化阶段。时间跨度从农村家庭联产承办责任制实施以后至20世纪90年代初。该时期,农民的生产热情高涨,积极性被激发出来,农民生计方式以农业耕种为主,土地是农民的命根子,农民的土地意识十分强烈。这种强烈的土地意识反过来又巩固了农民的传统农耕生计方式。很长一段时期里,不事农耕、不做农活的人被视为游手好闲,不务正业。第二阶段是土地意识淡化阶段。20世纪90年代以后至2000年左右,农村家庭联产承办责任制逐步暴露其弊端,同时随着农药、化肥、农业机械等先进生产力的普及,农村开始出现闲置劳动力,农民生计意识开始出现从解决温饱向发家致富转变,农村劳动力外出务工从一人一户向整村外出转变,大批的农村劳动力移出农村,成为城市打工者。这一时期,农民的土地意识逐步弱化,兼业农民成为主流,纯粹从事农耕的农民被认为没有本事,农村土地撂荒在这段时期也较为严重。这种情况影响了年轻一代,“80后”和“90后”基本不会农耕技术,也没有从事农耕的意愿,农民生计意识发生重大变化。第三阶段是土地产权意识加强阶段。2000年以后,农村土地流转如火如荼,高速公路、铁路建设、城镇化建设等需要大量的土地,农民开始意识到土地的资产价值,这段时期,农村土地私自流转,租借、售卖屡见不鲜,农民的土地产权意识和权利意识强化。

从农民生计方式与土地意识嬗变的关系来看,在农耕为主要生计方式时期,农耕文化传承顺其自然,农民的土地情感和认知都很强,农民生计方式单一,生计观念基本不变。在务工为主要生计方式时期,农耕人数减少,人员结构以中老年为主,农耕意识、土地情感、土地认知弱化,农民生计方式开始转型,农村生计方式呈现多元化。近10年来,随着农村外出务工人员和新农人回归乡村,农业种植大户、乡村旅游、农村商贸物流产业开始兴起,农村生产要素开始出现裂变,土地本身的生产属性减弱,土地的其他权益属性增强,农民的土地意识转变为土地的权益意识和资产意识。这种意识对农民生计方式转型带来了巨大推动(图2)。

二、穿青人生计方式特征与土地意识的嬗变

穿青人信奉五显神,崇拜山魈,享受国家少数民族政策,目前总人口约70万,主要分布在贵州省纳雍、织金等县。长期以来,该地区经济发展明显低于国家和贵州的平均水平,属于国家级贫困县。

学界有关穿青人的研究主要偏重于从族群、文化、历史等角度来进行探索。研究穿青人生计方式和土地意识的文献很少,李裕林系统分析了穿青人的文化问题,其中手工工艺部分涉及历史时期穿青人的生计方式问题。织金县政协编辑的《穿青人历史与文化》在论述穿青人社会经济发展部分涉及到穿青人的生计问题。总的来说,穿青人农民生计方式和土地意识问题未引起学界的重视。

(一)穿青人生计方式与土地意识。

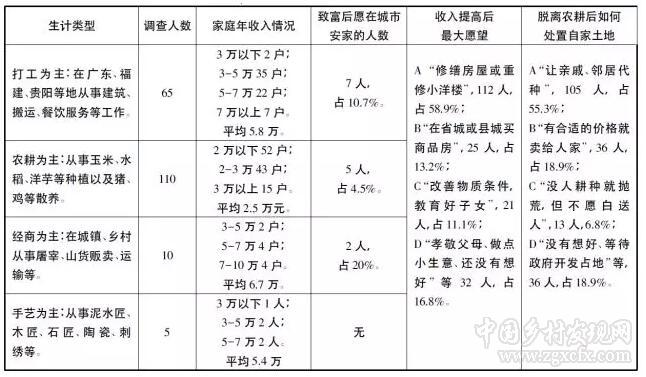

笔者对贵州织金、纳雍等地穿青人进行了实地考察和深度访谈,发放问卷调查230份,收回有效问卷190份,深度访谈40多人。调查表明,穿青人生计方式主要分为四种:打工为主型、农耕为主型、经商为主型、手艺为主型。从生计收入方面看,打工为主型家庭年均收入为5.8万元;农耕为主型家庭年均收入为2.5万元;经商为主型家庭年均收入为6.7万元;手艺为主型家庭年均收入为5.4万元。相比而言,经商型和打工型家庭收入最高,农耕型家庭最低。从土地意识看,大部分穿青人的乡土意识比较浓,比如在问到“致富后是否愿意在城市安家”时,有176人持否定态度,其中常年外出打工的65人中,有10.7%的人愿意留在城市;农耕为主的110人中,有4.5%的人认为,如果富裕了,愿意去城市生活;经商为主的10人中,有2人认为住在城市便于经商,可能会生活在城市;手艺为主的5人中,没有人提出想生活在城市(可能因为数据样本较少)。在回答“收入提高后最大愿望是什么”时,190人中,有58.9%的人提出想修缮自家的房子,或者重盖小洋楼;想在省城或县城购买商品房的占13.2%;想“改善物质条件,教育好子女”的占11.1%;其他回答的16.8%。被问到“如果以后脱离农耕生产之后,打算如何处置自家土地”时,55.3%的人回答“让亲戚、邻居代种”;18.9%的人回答“有合适的价格就卖给人家”;6.8%的人回答“没人耕种只能抛荒,但不愿白送人”;18.9%回答“没想好、或等待政府开发占地”(详见表1)。

(二)穿青人生计方式与土地意识的特征。

1.务工+赚钱修屋。穿青人大批外出务工出现在20世纪90年代末,尤其是2000年以后,在省内贵阳、云南、广东、福建等地从事建筑、搬运、餐饮服务、装修等行业的穿青人开始增加。穿青人勤劳能吃苦,省吃俭用,积攒收入的最大愿望是回家修缮房屋,把自家房子修得漂漂亮亮。笔者在纳雍县、织金县以及贵阳等地深度访谈穿青人务工人员约30人,发现穿青人面子观念比较重,尤其热衷于赚钱修屋。当收入积攒到10万元以上时,85%的人希望再打几年工就回家修新房子。当收入积攒到20万元以上时,63%的人选择到县城或镇上购买商品房。此外,从穿青人农村的走访来看,钢筋混凝土结构的新房屋、小洋楼基本上属于经商型和打工型家庭,而农耕型家庭一般以砖瓦房和土坯房为主。

2.农耕:生活清苦。穿青人种植的农作物既有水稻、玉米、洋芋等粮食作物,也有茶叶、烤烟、金银花,核桃等经济作物,并且多数家庭有饲养牛、羊、鸡、鸭的习惯。农耕留守家庭收入普遍较低,生活清苦。如一户陈姓家庭,上有父母常年有病吃药,夫妻两人40多岁,下有3个子女,大女儿读大学,二女儿在广东外出务工,小儿子读初中,夫妻俩依靠5亩土地(加上代种和开荒可能超过5亩),每年产约1万斤土豆,产约0.5万斤玉米,养鸡鸭30余只,除去成本,每年净赚约0.5万元。此外,丈夫闲时在纳雍县城打工,每年能收入约1万元,二女儿每年能寄回0.5万元,家庭总收入约2万元。支出部分,两个小孩的学费和生活费每年约1.9万,父母看病需要约0.6万元(除去农村医保部分),一家人日常生活开销0.2万元,人情送礼0.2万元,每年开支约2.9万元,每年欠债0.9万元。这种入不敷出的情况在穿青农村家庭并不少见,但他们骨子里仍然有股舍不下的乡土情,当被问到“是否想出去打工,改变现状”时,往往回答“没有什么技术,出去也做不了什么”、“上有老,下有小,出不去,年纪大了,也不想出去折腾了”。

3.经商:不离乡土。“穿青人善经商,经商的也不少,但大款没得。”一位穿青老者如是说。调查中发现,10户经商户中有2户在城镇购买了商品房,同时也在农村有宅基地和砖瓦房,平时两头都住,自家的土地仍然还在耕种,只是交通条件不好、贫瘠的土地让给亲戚耕种。有一9口之家的勾姓家庭,男主人从事过土鸡贩卖、水泥销售、大豆贩卖等行当,近几年以屠宰和贩卖生猪、零售猪肉为营生,女主人从事传统农业耕作,闲时帮忙照料生意。儿女7个,其中工作1人,大学生2人,初高中3人,小学1人。每年用于小孩教育和生活费用支出超过4万元,人情、抽烟、油盐米醋茶等生活支出约2万元,合计支出达6万元。男主人经商每年收入8-10万元,女主人从事农业耕种和养殖收入0.5-1万元,家庭总计收入约9万元,全年能盈余2-3万元。另一陈姓建筑包工头,常年在织金、纳雍等地从事建筑工程承包,年成好时收入达10-15万,不好时收入4-5万。他在纳雍县城有商品房,在农村也修了小洋楼。由此可见,经商农民生活条件要明显好于其他类型,但穿青人经商,多数小富即安,离土不离乡。

4.做手艺:农艺兼顾。穿青地区是手工技艺的富集区。据调查,穿青地区主要有以下六类手工技艺。一是刺绣类,穿青妇女擅长在头巾、布鞋、衣领、袖口等上面绣各种花纹图案;二是草鞋类,穿青人历史上不仅自用草鞋,也用于市场交易,但如今编织草鞋和穿草鞋已经明显减少了;三是竹编类,穿青人生活中常用竹编类工具,偶尔也在市场上销售,但以自用为主,交易量很小;四是木工,穿青木匠会打桶、制柜、抠瓢等木工技艺,制作水平较高;五是泥瓦工,早期穿青人精于土筑墙建造工艺,近年来,土筑墙建筑越来越少,现代建筑越来越多,部分泥水工匠也在转型,学习现代房屋的泥水工艺技巧。六是砂陶工,穿青人地区有悠久的砂陶工艺历史,如今仍然在传承和发扬,如织金县以那镇沙田村的砂陶产品省内外闻名,砂陶匠人以此为生计,每年可创收0.5-0.8万元。总体上,穿青人的手艺更多是文化传承、生产自用,只有部分人以此为辅助生计,补贴家用。即便是以此为生计的匠人,也没有放弃农耕生产,仍然是两者兼顾,忙时农耕,闲时以手工技艺补贴家用。

表1 穿青人农民生计方式与土地意识

三、结论与启示

综上所述,穿青地区农民的生计方式已经呈现多元化,但仍以农耕生计方式为主,打工生计方式已经改变了穿青人的传统生计格局,经商型生计和手艺型生计方式还不是主流。穿青人土地意识也发生了较大变化,随着都市文化的冲击,以及自身观念改变,经商型生计群体和外出务工群体的乡土意识变弱了,在条件允许时,愿意离开农村的人数比例达到7.4%。对土地的认知也发生了改变,从事农业耕作的人数在减少,从事农耕人员的年龄在变大,脱离农耕的愿望更强了;同时,对土地的权益意识加强了。

穿青地区农民生计方式转型与土地意识嬗变是我国西部民族地区农村社会变迁的一个缩影,“山雨欲来风满楼”,西部地区农民的生计方式和农村土地流转将何去何从?文化涵化理论认为,一种文化在与其他文化的接触、交流过程中,会产生变迁,形成新的文化适应和变异。农村社会变迁是永恒的主题,只有快慢的不同。就西部地区而言,除了城市文化的涵化作用之外,另外两个重要因素起到了“催化剂”的作用,一是包括空间、文化、观念在内的快速城镇化的推进,引起了农民土地意识的根本性变化,经济理性取代了感性,现代生活打开了传统社会的“大门”;二是乡村要素禀赋的裂变和逆转。数年后,乡村可能不再是贫困落后的代名词,“乡巴佬”也不再是农民的陋称,现代化水平和城市化水平越高,乡村的生态环境、绿色食物和乡土文化变得越发珍贵,“看得见山,望得见水,记得住乡愁”将不再是一种记忆,而是一种优雅而文明的生活方式。可以想象,西部地区农村社会在若干年后有可能会呈现另一番景象。

一是新型农民生计方式的形成。民族的才是世界的,乡土的才是珍贵的,西部民族地区具有天然的气候生态条件和优质的乡村旅游资源,不论是休闲度假、避暑养生,还是周末农家民俗旅游等,都具有发展潜力。近年来,每年夏天重庆有超过5万人赶往贵州、云南、湖北利川等地方避暑度假,城市居民周末下乡住别墅、自驾游也已成为一种时尚。因此,通过加强乡村道路建设提高通达度,通过娱乐设施、互联网等建设提高乡村生活品质,进而推动农村离土不离乡的旅游就业,带动农产品、手工艺品的商品化,从而带动土地附加经济价值的增加,增强农民的乡土自豪感,形成“务工农民返乡创业、农耕农民本土就业、手艺农民旅游兴业、经商农民振兴家业”的新型农民生计方式,它将成为一种可能。

二是新型土地意识的产生。当今,安全食品、绿色食品已经成为奢侈品,而农村自家肥种植出来的农产品、自家院子养出来的鸡鸭更是成为了珍品。“小锅菜”比“大锅菜”香,农业规模化生产代替不了传统小户农业,过去三十年里,“不施化肥,不打农药,不用激素”的原生态农产品从普通产品到几乎绝迹,如今又变成了珍贵食品,在这个回归的过程中,伴随新型职业农民的出现、新农人的出现、原生态农庄的出现,农民的土地意识从抛荒、卖地、代耕到新型农耕意识的回归将成为一种可能。

三是城乡居民优越感反转。城乡居民的身份是历史形成的,很长一段时期,我国农民向往城市生活,追求城市户口。这种局面在发达地区已经被打破,农村居民购买商品房即可获得城市户口,但农民不愿意了,城市居民想购买乡村土地修房建别墅,但被拒绝了,这意味着乡村的资源禀赋开始出现了裂变。随着西部地区农户收入的增加,尤其农村交通条件的改善,小汽车和互联网在农村普及以后,农民既可以享受乡村优质的生态环境、绿色食品和淳朴的乡土文化,也可以享受城市的现代医疗条件和信息交往需求。如果城乡居民生活的向往和追求出现了反转,那城乡居民优越感逆转就将成为现实。

作者简介:熊正贤,长江师范学院教授

中国乡村发现网转自:《中南民族大学学报》(人文社会科学版)2018年第3期 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)