摘要:中国农村妇女参政方式主要通过村民委员会中女性委员和村民代表大会中女性代表“专职专选”制度来实现的。该制度是对男性与女性在参政领域不平等地位的现实承认,打破了女性在既有政治格局中的从属地位和结构性障碍。通过对浙江省C县X村三种不同类型参政农村妇女以及该县妇联与民政部门领导的访谈发现:虽然部分参政农村妇女被动地走上了参政的道路,被分配以计划生育、环境保护等社会性别角色,但是她们利用这个契机培养了自身的参政和施政能力,并发挥了主观能动性;同时在与男性成员的博弈中,不仅完成了性别间权力的重新分配,而且比男性参政者更加重视权力在女性间的传承。

关键词:妇女参政;能动性;权力分配;权力传承

1995年在北京举行的第四届世界妇女大会上,与会各国提出了要全方位促进男女平等。该会议上通过的《北京宣言》明确指出:“赋予妇女权力和她们在平等基础上充分参加社会所有领域,包括参加决策进程和掌握权力的机会,是实现平等、发展与和平的基础。”中华人民共和国成立以来,中国女性在经济、教育等诸多领域都取得了令人瞩目的成就。但是中国妇女参政的总体数量与比例较低,仍然是中国社会面临的一个现实问题。

2010年修订的《村民委员会组织法》和2011年颁布的《中国妇女发展纲要》(2011—2020)都明确提出,村民委员会和村民代表会议中必须要有一定数量的女性成员。国家的相关法律与规定为农村妇女参政提供了很好的法律与政策基础;在实际操作层面中实行的村委会和村民代表大会中女性成员“专职专选”的选举性别配额(Electoral Gender Quota)措施也切实有效地保障了村民委员会和村民代表大会中女性成员的数量。虽然选举性别配额制度因其见效快,实施方便等优点在许多国家得到推广,但是利用这种制度安排来促进妇女参政也受到了许多学者的诟病,特别是参政妇女的主观意愿与实际作用受到了质疑。有学者认为,通过“专职专选”推举出来的农村妇女委员,可能会让一些主观上不愿意参政或者不具备足够政治素养的农村妇女被动参政。她们绝大多数担任“虚职”或者只承担与计划生育相关的妇女工作,成为村级政府中的摆设。农村妇女参政只是为了响应上级政府推进男女平等参政的政策,而没有真正实现乡村治理中的男女平等。因此,现有的促进农村妇女参政的政策到底是促进了农村妇女实质意义上的参政,赋予她们更大的权力和责任,还是将妇女作为“点缀”、只给她们性别化的工作角色和提供有限的发展空间,这是一个值得深入研究的问题。

目前,绝大多数关于农村妇女参政的研究多将国家的相关制度作为宏观背景,且将农村妇女作为一个整体来分析,鲜有在微观层面上将农村妇女作为独立个体来进行研究。本研究旨在通过对承担不同工作职责的三代农村女性和相关部门领导的访谈,让参政的农村妇女讲述她们自己的参政故事和经历,借此考察农村女性参政的历史变迁,研究农村妇女在参政过程中的能动性、两性权力分配与代际传承。

一、问题的提出:能动性与性别权力

在Emirbayer和Mische发表于《美国社会学杂志》的名篇《什么是能动性》一文中,他们将能动性定义为,不同结构环境中的行动者(Actor)在时间维度构建下的参与(Temporally Constructed Engagement)。人们如何理解自己与过去、将来和现在的关系将会影响他们的行为。主观能动性并不仅仅意味着要主动抗争,接受和适应环境也是行动力的一种形态。只要拥有行动的能力都可以被视为能动性。正如诺贝尔经济学奖获得者Amartya Sen指出:“女性不断发展的能动性是经济和社会变革的主要中介变量之一,它的结果和形成与发展过程中的许多核心问题密切相关。”女性的能动性受到传统性别角色的影响。而传统的社会性别角色构建不仅与性别分工和传统观念息息相关,也受到社会转型与市场经济的冲击。Aili Tripp认为,在传统性别角色影响深远的社会中,引进女性赋权制度可以有效破解原有的性别权力格局。

能动性的概念可以很好地诠释在剧烈社会变动中人们的行为。能动性的发挥受到能动者(行动者)所处的社会历史背景的影响。一个人过去的社会经历、现在的工作体会和未来的期望对他(她)的能动性会产生影响。改革开放以后,劳动力流动、选举制度和村民自治的引入等社会大背景交织在一起,构成了妇女参政的独特背景。农村妇女微观的个人轨迹与宏观的社会背景交织在一起,构成了农村妇女的参政现状。

通过对三代参政农村妇女的研究,把能动性放在时间的框架(Temporal Framework)里进行考察,可以加深我们对农村妇女参政能动性的理解。同时在妇女参政“专职专选”制度下考察妇女参政,可以更好地审视从上至下引入的外部机制对传统乡土社会的影响。农村妇女如何在现有框架下,克服传统的性别偏见,需要找到契机,并发挥她们的主观能动性,与既有制度和传统的性别观念进行互动博弈。因此本研究旨在回答以下问题:在现有的社会、经济和政治条件下,妇女的参政能动性受到了哪些因素的影响?她们是怎样发挥她们的能动性的?能动性的发挥是否激发了她们能力的发展?产生了什么样的结果?妇女主观能动性的发挥又是如何影响性别权力结构和农村政治环境的?

二、研究对象与概况

笔者于2013年2月至2014年4月在浙江省C县X村进行了四次田野调查,对该村的三位参政妇女——村支书老杨、村委会委员兼妇女主任大周、村民代表兼村计划生育指导员小周进行了多次访谈,了解她们的参政意愿和经历。同时访谈了该县的妇联主席和民政局副局长,调查她们对农村妇女参政的看法以及该县为促进农村妇女参政所采取的具体措施。

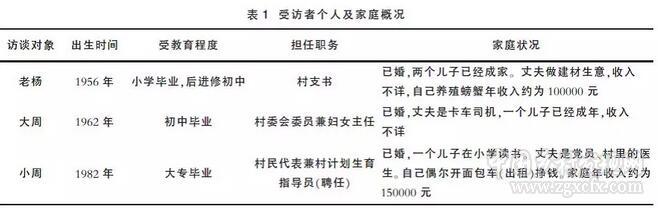

C县位于浙江省北部,是典型的鱼米之乡。2016年,该县城镇居民人均可支配收入为46026元,农村居民人均可支配收入为26909元。X村与太湖接壤,由11个自然村组成,共有21个村民小组。2012年村里的人口为1800人,全部为汉族。人均年收入约为18000元。村里大约有200名村民在外经商,还有一些村民在附近村镇工厂打工。村里的支柱产业是养殖业,主要养殖淡水鱼虾、螃蟹和水鸭。2012年村里的集体收入约为280000元,主要来自村里集体土地的流转和水塘的出租承包。村里共有45名党员,其中女性党员5名。X村三位受访农村妇女的基本情况如下,见表1。

三位参政的农村妇女虽然在年龄、学历和家庭经济状况等方面各有差异,但是也有一些相同的特点:她们在同龄人中受教育程度相对较高,家庭收入以非农业收入为主,而且她们本人都不是家庭经济收入的主要提供者。

三、参政的契机:主动参与还是被动接受

三位不同年龄段的参政农村妇女的讲述揭示了农村妇女参政随着时代的发展发生了明显的变化:逐渐完成了从被动接受到主动参与的转变过程。不同的历史发展阶段和社会经济背景对不同年代的参政农村妇女的主观能动性产生了不同的影响。老杨、大周和小周分别于20世纪90年代初、90年代末和21世纪初三个时间节点开始参政。20世纪90年代初,村民自治制度实行不久,一些政策仍然处于摸索阶段,但同时也是一个全民经商的年代。大批农民特别是男性离开土地外出经商,留守的农村妇女被动地承担起村庄治理的主要工作;90年代末,正好第四届世界妇女大会召开不久,男女平权被提上政府的重要议事日程;而21世纪初,促进农村妇女参政的政策制度已经施行十余年,农村妇女参政已经建立了良好的政策基础,同时中央倡导的新农村建设为农村发展指出了新的道路。随着浙江农村乡镇企业和工业园区的蓬勃发展,村庄内部和周边的挣钱机会越来越多,浙江农村地区的男性陆续开始回流,并积极参加村两委的竞选,导致男女竞争变得异常激烈。

老杨最初当上村支书,其实是有历史原因的。X村所在的C县毗邻上海,改革开放后,当地很多男性前往上海等地做生意。外出经商成为X村村民收入的一个重要来源,并持续至今。一位村民说,最高峰的时候,全村大约有60%的人在上海做建材生意。老杨作为原来村集体班子成员中唯一的女性、也是唯一留在村子里的班子成员,自然而然地成为村主任的候选人选。老杨说:“我是16岁到村里当团支部书记的,那时什么事情都不懂。后面结了婚,1994年到村里当妇女主任,兼财务。后来我们村里老百姓群众思想认识比较高,到外面做生意经商的人很多。C县我们是第一个村到外面做生意。他们能干的人都到外面做生意了,书记、主任、会计全部都走光了,就剩我妇女主任一个光杆司令了。那时候公粮、兵拥费、教育费,乱七八糟有五六个费要收。镇里面干部和我整天在村里跑来跑去。那时候收公粮不收钱,称稻谷的。如果他们不去交公粮,我们要到每家每户去称。拿称和袋子,拉着车子去家里称的。到了1995年,(村委会)没有人,镇里下来一个书记到我们村,当了一年。后面培养了一个书记,又在村里工作了几年,他的收入比不上人家在外面做生意,他也走了,又没有人了。1995年,村里任命我当村主任。那时候我压力挺大:我一个妇女整天在外面抛头露面,整天和男人打交道。我家里老公也不说的,支持我的。”

但是老杨的参政道路并不是一帆风顺的,她在申请入党时遇到了一些困难。老杨说:“我1984年申请入党,1990年才正式获得批准。因为村里有派系,对我入党的事情意见不统一。”成为共产党员,让老杨获得了成为村支部成员的资格,并为日后担任村支书奠定了基础。2002年,在老杨所在的村和邻村合并以后,她开始担任村支书,另一个村的男性书记担任村主任。随着浙江民营经济的发展,C村的许多男性村民回到村里发展,越来越多的男性候选人开始参与村支书的竞选。老杨说:“上一次选举,有五六个男性候选人竞选书记职位。”自己当选的原因是“为老百姓干实事,苦干,老百姓很满意”。大周在访谈中也提到了老杨的情况:“我们杨书记当书记很多年了,她很有魄力,比男人还有能力。这次换届选举,她年龄到了,准备退下来。村里的群众和党员都不肯,联名写信到镇里,让杨书记再干一届。镇里也批准了。”

和老杨被历史推上政治舞台不同,大周成为村委会委员,既是村委工作的需要,也是国家推行农村妇女参政制度的必然结果。大周讲述了她成为村委会委员的经历:“原来我在家里搞家庭副业。在我当妇女主任之前,杨书记觉得她既当主任,又要兼妇女主任(忙不过来)。以前村里是很贫困的,当主任也没什么工资。我进村(当妇女主任)的时候(1998年),只有60块钱一个月。我还兼经济保管员,加在一起120元一个月。说实话,我们家庭有男人,就自己这点工资是不能养家糊口的。后来,老杨当了书记,村里另外选了一个村主任,我就进了村班子。为了村里的工作,我还放弃了家庭工业。”通过担任妇女主任一职,大周的工作能力得到了很好的锻炼。2008年,浙江省推行村委会妇女委员实行专职专选的措施,并提出要将妇女主任百分之百选进村委会。大周正是在这种背景下被选进村班子的。大周坦言,如果没有专职专选,她很难被选为村委会成员。

小周2011年当选为村民代表,2014年开始担任村里的计生指导员,并连任村民代表。她平时积极参加排舞、保洁、绿化和计生工作。作为村级政府的编外人员,小周也参加村两委委员的值班和其他日常工作。她是村级政府中唯一的大学毕业生,参加村委工作后,充分发挥了她的特长,帮助村两委整理和起草文档,在微信等社交媒体上发放招工、体检等各种通知。小周是村里唯一聘用的人员,她的工资和村两委委员是一样的。

此外,老杨和大周都提到了丈夫对她们工作的支持和鼓励。老杨说:“丈夫很支持我,经常自己烧饭吃。对我说干一件事就要干好。”大周说:“丈夫很支持。不支持是坚持不下去的。”自己在遇到工作上的困难时,想过辞职,但是丈夫鼓励她。可见,丈夫及亲人的支持是农村妇女参政的另一重要条件。

20世纪50年代出生的老杨和60年代出生的大周出于历史的原因和工作的需要被动地接受了组织的安排,又在参政过程中逐渐提高了自己的参政能力,主观能动性也得到极大地发挥。从最初的被动接受,逐渐转变成积极主动地参与,并与男性村民进行竞争。她们主观能动性的提高又反过来促进了她们的能力提升,使得她们能更好地胜任自己的工作,并能够在与男性村民的竞争中胜出。农村妇女参政的能动性与能力发展形成了一个良性循环。当然,村民委员会女性成员和村民代表大会女性代表“专职专选”的制度安排,在一定程度上打破了农村妇女参政的制度障碍和传统的性别偏见,为更多的农村妇女参政打下了政策基础,并创造了一个相对宽松的妇女参政环境。而作为80后的小周从参政之初就表现出极大的主动性。她较高的受教育水平和擅长电子化办公并熟练使用社交媒体等能力,使她成为以50后、60后为主体的“村两委”成员的有力补充。

值得注意的是,对于农村妇女而言,她们面临着传统性别角色的束缚,因此在参政过程中比农村男性遇到了更多的挑战和束缚。参政的农村妇女并没有完全摆脱“男主外,女主内”的传统家庭模式。家庭中的经济地位对于农村妇女参政似乎是把双刃剑。拥有较高经济收入的农村妇女更有可能参政,因为其经济能力决定了她们在家庭和村庄中更具发言权。但是在多数情况下,她们不是家庭收入的主要创造者。她们的参政不会造成家庭收入的太大损失,且能同时兼顾家庭与事业,所以也更能够得到丈夫的支持。

四、权力的分配和传承:性别角色还是代际差异

由于传统的原因,绝大多数参政的农村妇女都有承担妇女主任职位的工作经历。无论是参政的农村妇女本人,还是该县的主管部门领导,都认为农村妇女在某些工作上存在着天然的性别优势。这些优势有助于参政的农村妇女更好地开展某些工作,但是对这些优势的过分强调与肯定,强化了农村妇女的性别角色。

“三代参政”农村妇女的历史轨迹是相同的。她们都是先承担性别化的工作角色(Gendered Working Roles),负责妇女与计划生育工作,然后加入村委会,承担更大的责任。从“三代参政”农村妇女的叙述中,我们可以了解到,随着国家宏观政策的调整和经济的日益发展,农民生活越来越富裕,她们的职业身份和利益诉求也变得日渐多元。随之而来,村级政府的工作重心也发生了巨大的变化:从20世纪80年代的征粮征税到90年代的计划生育,再到21世纪初开始的新农村建设。这些变化对村级干部的工作任务与素质提出了越来越高的要求,也给农村妇女参政提供了更多的空间和更大的舞台。

老杨和大周都有多年担任村妇女主任的经验。因为历史的契机,老杨先是担任妇女主任,然后担任了村里的主要领导角色。大周担任妇女主任几年后,通过“专职专选”成为村委会中的女性委员。小周是村民代表兼村计划生育指导员。老杨对此解释道:“女性当村干部一般都是从妇女主任开始干起。当妇女主任,对老百姓基本都了解。时间长了,村里每家每户都认识。很少有妇女没当过妇女主任就担任村干部,除非是大学生村官。”

老杨不仅肯定了女性委员的工作,还强调某些工作,比较适合女性如创建卫生工作。老杨说:“两委(村党支部委员会和村民自治委员会)总共六个人,村主任兼党支部委员。女的委员兼妇女主任。她工作蛮多的,全村创建卫生这块工作就是她抓的。男同志抓得不实际。”大周在介绍她的工作时说:“我的主要工作是计划生育、环境卫生和垃圾处理。我还负责组织妇女们跳广场舞。我自己先从电脑视频上学,然后教她们。”虽然大周的主要工作是计划生育和环境卫生,但她也需要参与村里的其他工作。比如说,在建设“美丽乡村”工作中,她需要和其他村干部一起说服一些村民同意拆迁,让村民了解拆迁后的土地用于道路或者公共设施。

在讨论男性村干部与女性村干部的区别时,老杨说:“男性的胆子大。在村里开展工作,肯定胆子大有好处的。但是,男性开支也比女性大,他们又要抽烟、又要喝酒。总之,男的人情开支比女性大。我从来不请客吃饭。镇里面的干部到村里来,从来没有请客吃饭、喝酒、到外面唱歌。我们从来没有做过这些事情。”C县妇联主席和民政局副局长的说法也在一定程度上验证了这种差别。县妇联主席说:“男的干脆利落,女的考虑更周到细致。有时候女的工作要比男的多花十倍力气,但后遗症更少一些。男的更理性,女的更感性,更具有同情心。”民政局副局长说:“女性更精打细算。”

当问及为什么女性村干部人数较少时,老杨说:“主要还是旧社会思想,要跟现代观念接轨,还是有一定距离的。不过现在女性这种想法也很少了。以后女性参加村里的工作会多起来的。”大周也同意老杨的看法,她说:“我们老百姓传统传下来,有点影响。好像男人有能力去担任这个责任的。观念逐步在改造,老的思想一下子转弯转不过来。”我们也访谈了C县的妇联主席,她坦言在刚开始推行女性委员“专职专选”制度的时候,的确遇到了一些阻力:“一些男性村干部说,妇女对参政议政热情度不高,选进来干吗?但是在实行了两届之后,政策推动对人们的观念起着潜移默化的作用,提高了大家的性别意识。妇女进两委之后,对我们推进妇女工作也有很好的效果。”此外,农村妇女参政还受到其他因素的影响。有的村里女性委员比较多,有些村子只有一名女性委员,妇联主席对此进行了分析:“(农村女性的参政情况)受到经济发展状况、村书记和主任的观念、区域差别等因素的影响。因为历史原因,山区不如平原地区。山区男的做劳动主力,要砍柴、挖笋等。平原地区妇女打工收入高。经济基础决定上层建筑。”

C县妇联主席总结说,女性村主任和村支书普遍都存在以下特征:“参政意识强、个人综合素质高、有热情。她们直接面对群众,个人威望高,有些小事只能靠威望解决。致富能力强。有个村支书,带头养河蟹,带领村民致富。而且家里比较和谐,不然群众不服。”“女主职绝大部分曾经担任过妇代会主任,她们对妇女的工作有一定偏好。”如果说老杨参政完全是历史原因,是组织指派的结果,那么大周的参与则是由于实际工作的需要和老杨的有意培养。大周说:“我没有进入村委会的时候,村里有些事情或者妇女有困难,杨书记会和我联络,让我去帮忙,有情况向杨书记汇报。有些事情,杨书记托我之后,我去帮她料理一下。”而小周能够担任村里的村民代表和聘任的计生指导员,主要是因为她的受教育程度较高,并且自身非常积极主动。她还是村里的重点培养对象。小周说:“我是村里的后备干部,杨书记有意培养,我自己也有意愿。”

老杨、大周、小周三位妇女之间表现出了在工作上的互相鼓励和支持。大周说:“自己也被骂过、哭过,受委屈很多。我向杨书记提出辞职,书记告诉我工作需要人做,坚持一下。”小周说:“有一次村民代表会议上,杨书记提出要为妇女买音响(用于村民跳广场舞),有人不同意。我站出来支持。我说妇女跳舞,可以少搓麻将,给家庭带来和睦。”然而,与两位前辈不同的是,小周并不愿意从事只和计划生育有关的妇女工作。小周说:“下次换届选举时,我打算竞聘村委会委员。我大专学的是会计专业,所以我打算发挥我的特长,做分管会计的委员。”

C县民政局副局长在接受访谈时提到,组织部门会开展工作,公开选拔村里的后备干部。年轻、能力强、文化程度高的人通过笔试和面试进入组织部门的视野。他们会提前参与村级管理事务中,如发现优秀的人才,建议他们参加下一届选举。此外,乡镇一级政府会筛选有参政议政能力的女性,从而有目的地培养。该副局长还说:“现在当村干部有报酬。对于妇女而言,当村干部既能取得报酬,又能照顾家庭,何乐而不为呢?”

从表面上看,大多数农村妇女参政仍然局限于性别化的工作角色,并且与男性成员相比,无论是上级政府还是村民对参政农村妇女的要求显然更高。她们不仅要具有治理村庄的能力,而且要拥有良好的道德品质、和睦的家庭关系做支撑。此外,虽然参政农村妇女的能力得到了上级政府、同事和村民们的一致认可,但是这种认可并不是全面客观的。要么过于强调男女之间的性别差异、强化女性特质,如“男的干脆利落,女的细致周到”;要么干脆将参政的农村妇女“去女性化”,声明女性与男性一样能干,或者更加能干,如“老杨比男人还有能力”等。

当然,农村妇女参政是一个循序渐进的过程。从长远来看,通过从事计划生育、环境卫生等性别化角色,农村妇女的参政能力和参与村庄治理的能力得到了很大的锻炼与提升,并且得到了同事、村民和上级政府的认可,这为她们在今后从事非性别化角色的工作奠定了良好的基础。特别是随着农村工作的重心从计划生育向新农村建设的转变,农村妇女主观能动性的发挥有了更加广阔的空间。所以,参政的农村妇女显然并不是村级政府中的“点缀”或者“摆设”,而是“村两委”的中坚力量。

同时,老杨对大周和小周的有意培养,虽然是出于更好地开展某些性别化工作角色的目的,但这从客观上锻炼了大周和小周的工作能力。这种做法在一定程度上确保了农村妇女参政的梯度和后备力量,以及女性成员之间的权力传承。农村妇女参政“专职专选”的制度安排以及当地政府推行的村级后备干部选拔及培养措施,从政策层面上支持并强化了这种权力传承。因此,随着农村妇女参政“专职专选”制度的进一步推进,参政妇女人数在未来会逐渐有所增加。如果参政农村妇女选择抱团合作、互相支持,并有意识地培养未来的女性接班者,则能够更加有效地打破妇女参政的结构性障碍。

五、结语

妇女参政与社会经济发展息息相关,也和妇女自身的经历和选择有关。妇女参政既有历史的契机、政府工作的需要,也受妇女主观能动性的驱动。村民委员会中女性委员和村民代表大会中女性代表“专职专选”制度的引入,是对男性与女性在参政领域不平等地位的现实承认,但也打破了女性在既有政治格局中的从属地位和结构性障碍。这种集体性的策略不仅提高了妇女的主观能动性,还显示了从中央到地方各级政府的集体能动性(Collective Agency),从而积极主动地推进女性参政的平权政策。正如Nar:e所指出的,能动性并不是指从完全无能到主观能动,而是指在适应和接受的过程中培养了行动的能力。“三代参政”农村女性从最初接受历史赋予她们的角色,到慢慢适应这个过程,直到最终培养其参政能力,并逐渐显现自己的能动性,这是一个漫长的过程。除了小周之外,老杨和大周都经历了一个从被动接受到主动参与的思想历程。她们在工作过程中培养了自己的能力,工作得到了村民和上级政府的认可,为赢得今后的选举打下了很好的群众基础。

能动性和能力是相辅相成的。具有主观能动性,就会有意培养自己的能力,并激发能力,而能力的培养反过来又强化了能动性的发挥。虽然最初参政的农村妇女缺乏主观能动性,但是在参政过程中,她们培养了相应的能力,能力的塑造在一定程度上培养了她们的能动性。从短期看,农村妇女参政的确存在着承担计划生育和养老等性别化工作角色的问题;但是从长远看,参政的农村妇女在这个过程中培养了各种能力,并学会和男性同事进行谈判与协调,为她们实质性的参政打下了很好的基础。与出生于20世纪50年代、60年代的妇女相比,80年代出生的农村妇女更有主观能动性。年轻的一代受教育程度更高、思想观念更开放,也愿意主动接受挑战,不再满足于承担传统的性别角色,妇女参政从客观的制度安排转变为她们的主观能动选择。老杨、大周、小周三位农村妇女在共同工作中,互相扶持,逐渐形成了合力,激发了她们的集体能动性。

但是,我们不应该仅仅满足于目前取得的成绩。当前的性别配额制度,只是保证了参政农村妇女的最低人数,而传统的性别观念仍然存在着根深蒂固的影响。为了更大限度地发挥妇女参政的能动性,除了在选举时引入性别配额制度之外,还要在村民中大力宣传农村妇女参政的重要性和政策措施,积极培养农村妇女参政的后备力量,并在农村妇女当选后,培养她们参政施政的能力。因此建议逐渐增加性别配额比例,为更多的农村妇女提供政治舞台,让她们在基层民主建设和乡村治理中发挥更加重要的作用。

原载于:《中华女子学院学报》2017年第6期

作者系西交利物浦大学中国研究系副教授

中国乡村发现网转自:中国农村学 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)