——基于江苏S县的分析

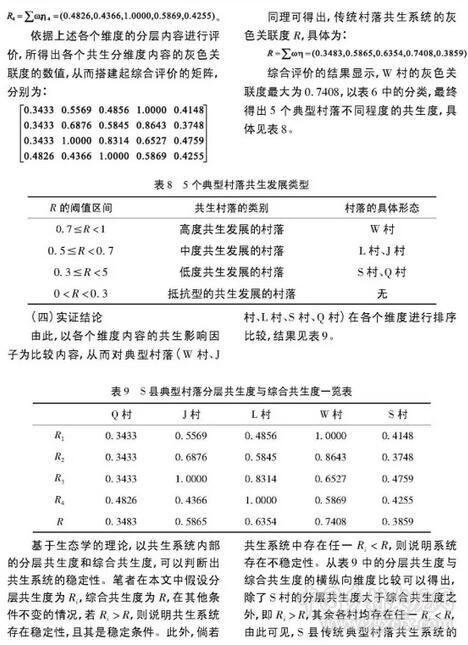

摘要:随着现代性不断渗入乡村场域,传统村落面临着不断衰败的厄运,而这恰恰为乡村振兴提供了实践可能空间。通过理顺传统村落在乡村振兴过程中的利益主体,辨识利益主体的价值取向,并基于生态学意义上的共生理论,构建出传统村落共生发展系统,以及厘清其共生格局的具体形态。同时借助于灰色关联分析方法,建构出传统村落的共生度模型,并基于江苏省S县的调研数据,测度出5个典型村落的共生度。研究发现,5个典型传统村落的共生系统呈现非稳定性并兼具共性。为此,要通过提高共生单元的质参量、完善共生界面、促成共生新增能量的产生等,实现传统村落的共生性发展,进一步推动乡村振兴。

关键词:乡村振兴;传统村落;共生性发展;利益相关者;灰色关联分析

一、引言

转型期的中国已然进入到现代农业和工业发展的重要阶段,信息技术和大数据技术蓬勃发展,而这一切都离不开对传统农耕文明的传承与发展。近年来,随着中国城乡经济一体化及“工业反哺农业”进程的不断加快,中央政府与地方政府积极推进“新型城镇化”与“美丽乡村”建设,农村经济社会快速发展与传统村落保护之间的矛盾日益突出,现代化进程中自然引申出“传统村落”的发展与转型问题(徐勇,2013)。传统村落作为当下现代化过程中中华文明所遗留的文化与历史宝藏,它亦是农村物质文明与非物质文明之间的现实载体。需要正视的是,随着市场经济的不断渗入,传统村落正不断消亡。传统村落的消亡不仅仅表征出农村文化的消解,同时还昭示出农村非物质文明的不断流失。

李克强总理指出,要快速推动城乡一体化发展,更加注重保护我国农业文明和农村文化特色。因而,在面临城镇化以及工商资本下乡所带来的冲击时,探讨保护与发展传统村落的有效途径具有重要的理论意义和现实意义;而如何把握好传统村落的共生性发展,已成为新型城镇化发展过程中的重要现实命题。在本文的研究中,笔者借助田野调查法与文献资料法,选取不同的村落,通过利益相关者的理论视角,对传统村落发展过程中的利益主体及其价值取向进行有效辨识。与此同时,基于江苏S县调研的基础数据,选取5个典型村落,对其进行了全面的田野调查与数据资料统计,建构出灰色关联度的共生模型,以此来探求传统村落发展过程中的共生度差异,旨在为我国传统村落的共生性发展提供可资借鉴的路径,从而推动传统村落的长效性发展。

二、 传统村落共生性发展的利益相关者分析

利益主体的概念与内涵缘起于公司治理的理论范畴之中,后被其他行为科学研究所借用和引用,例如,在以科层制为特色的公共事务管理中也开始对利益相关者进行分析。一言以蔽之,在任务性组织中可以影响组织目标以及能被该目标所影响的群体抑或是个人都可以归属为利益主体的范畴(Pardo J M F,Guerrero I C,2006)。利益主体存在于具体的事务与实践之中,但其主体形式不是单一的,多元化的利益主体共存在一个复杂的社会生态中也是非常可能的事情。在当下我国转型期的农村社会发展进程中,当传统村落从缓慢且自然变迁的发展模式过渡到工业文明不断渗透传统农业、农村与农民的发展模式,从单一的居住模式发展到兼具多元功能供给的模式之时,其不仅表现为审美文化的变化,而且各方利益主体充斥于发展与生产的各环节,利益主体的共生与共处成为传统村落发展中必须要面对的现实命题。随着市场经济与现代化进程的不断加快,传统村落内部结构中的利益主体与其主体关系发生了结构性转换。在传统村落场域中,各方利益主体的利益驱动与价值取向发生了异质性转化,而作为理性选择主体的一方,其追求必然的是自身主体的利益最大化,对集体行动采取漠然甚至是行动惰性(桂华、贺雪峰,2013)。最终的结果是自私利益观念的加剧,社会关联度的降低,甚至引致社会群体利益冲突和村落矛盾,既包括了村庄集体利益与内生性的个体利益的矛盾,亦囊括了政治与经济利益的多样化矛盾。此外,矛盾主体还包括了村落居民、旅游开发商以及游客等。由此可见,传统村落的共生性发展,需要探寻出利益共生的主体,而这共生主体的利益博弈是建立在共生性合作的基础之上的(温铁军、杨帅,2012)。因此,为了有效建构出传统村落中利益主体间的共生性发展系统,必然需要厘清利益主体间的关联以及价值取向。

(一)利益相关者及其关系的基本分析框架

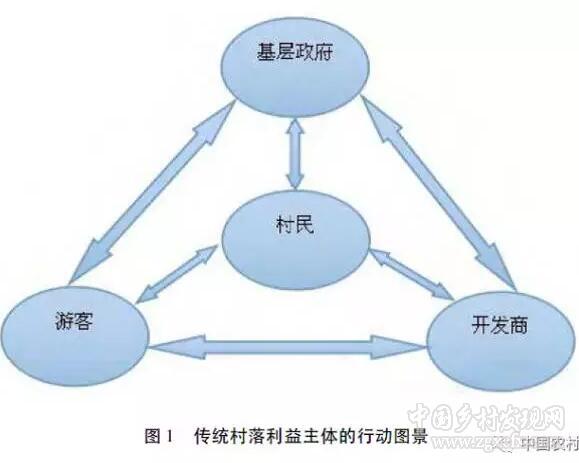

随着市场化程度的加深,具有特色或者说具有旅游价值的传统村落,毫无疑问也成了稀缺的文化资源和旅游资源,在某种程度上,是市场这只“无形的手”发现和挖掘了传统村落的潜在价值,然而,对传统村落的保护又是通过政府的相关法规来进行的。就利益相关者而言,传统村落所涉及的几个行动者主体——村民(个体性的村落物质与精神文明的保护与传承者)、基层政府(组织性的村落物质文明与精神文明规制者与保护者)、开发商(以营利为首要导向的市场主体)和游客(以分享价值为导向的市场主体),他们通过相互的作用构成利益相关者的行动框架(见图1)。

一是村民,即传统村落古民居(古民宅)的主体。村民以个体保护及“自我关怀的情结”参与地方政府的文物古建筑的保护工作以及政府基建规划等,同时也参与开发商所引导的旅游开发活动中,增加了旅游开发企业的人力资源,对旅游文化产生了积极的推动作用。二是基层政府。基层政府作为传统古村落保护工作的法定执行方,有义务和责任承担起文物保护规划、建筑规划与开发、村民保障等公共性服务,此外,还为旅游开发商提供必要的基础设施建设项目与优惠性政策。三是开发商。通过增加资金投入,开发商发挥着强化传统古村落内生性发展的作用,对当地的经济发展与产业结构调整做出了贡献。四是游客。游客既是古村落开发活动的直接行动者与享受主体,亦是其他利益主体的公共服务对象。游客为传统古村落的发展带来了文化与信息,对当地经济社会发展起到外部嵌入式的促进作用。

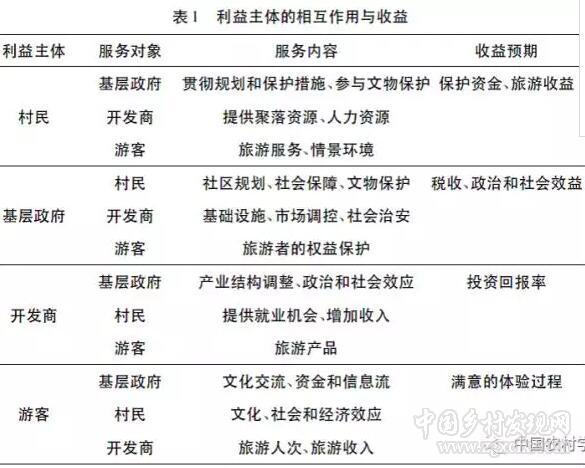

四方利益主体在发展过程中建构出各自的行为驱动与利益动机,各方利益之间形成强弱程度不等的衔接,一方对多方的利益行动伴随着利益动机与行动图景的延伸。为此,可有效区分各方利益主体间的相互作用关系,及其自身主体的预期收益,见表1。

(二)利益主体价值取向的辨识与测评

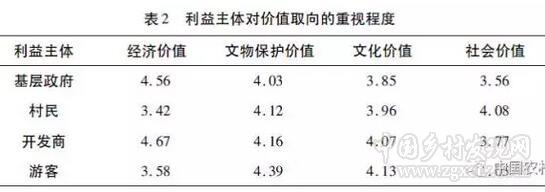

随着中国城镇化发展步伐的不断加快,传统村落面临着诸多转型与价值摒弃。如何把握好当下利益主体在对传统古村落保护过程中的价值取向,已成为乡村治理的现实命题。价值取向是指人们的价值评价和选择的倾向性,也是人们以什么样的态度来对待事物并做出选择的过程(Wickramasingle D, Hopper T,2005)。因此,在传统村落共生性发展过程中,不同的利益主体有不同的价值取向,可以将其分为经济、文物保护、文化、社会等四个维度。

一是经济价值。传统村落在发展过程中格外注重对其经济价值的开发,现存的传统古村落在特色生产方式与生活方式上发生了异化效应。此外,传统村落所流传下来的遗产承载了村庄变迁的时代感与历史文化的厚重感,在旅游产业化浪潮中催生出文化旅游开发,助推了传统村落的人文、历史文化与自然景观的相互统一。二是文物保护价值。随着历史与时代的进步,城市文明的兴起昭示了精英文化的诞生,与此同时,代表民间文化抑或是社会民众的精神则深深植根于乡野村庄中。传统村落是长期农耕文明的产物,承载着村庄历史与乡土文化的集体记忆,直接反映了乡土文明。三是文化价值。传统村落的民居建筑、道路建设、农田修正等自然文化景观都是物质文化形态的文化遗产,村民在社会生产、生活实践过程中所创造出的方言、习俗、民俗、宗族文化以及村落集体记忆等都属于非物质形态的文化范畴。随着时代的更替与社会发展方式的变迁,传统村落的基层群体组织及其村庄政治文明仍然保存完好,也成为当前农村现实样态的“活化石”,这一文化属性标志着其必然要嵌入到传统历史长河与时代发展的协调中。四是社会价值。中国传统的乡土社会是以族群聚居的形态,并以血缘关系为交往纽带,亲疏远近之分比较明显,这不仅是为了保护村落居民的生存安全,还是为了更好地繁衍生息。在传统社会宗法制度的影响下,以家族乃至宗族概念为特征的等级秩序充斥于村落生活之中。而这些传统文化观念、家训、乡规民约等有助于美丽乡村的文化建设,对农村村民自治以及农村社会治理也能起到积极的推动作用。

本课题组在江苏S县通过问卷和访谈的形式,分别对基层政府相关职能部门(旅游局、文化局、统计局等)基层管理人员、传统村落居民、开发商企业内部管理人员、游客等群体进行了相关的调研和数据采集。与此同时,对各部分主体分发问卷,针对传统村落发展和演化过程中所涉及到经济、文物保护、文化以及社会等价值,进行5级量表式的测评,各项指标的选项分别为“很重要、重要、一般、不重要、很不重要”,并对其以赋分值“5、4、3、2、1”的方法,从而求得各方共生利益主体的得分均值,见表2。

表2的数据结果所反馈出的实际状况是:首先,无论从利益主体维度还是价值向度,各项评分均值都在3.40分以上,这说明各方利益主体的价值取向在整体层面上较强;换言之,无论是从经济、文物保护文化以及社会的价值维度,其评分整体都挺高,可见这四个维度的因素具有现实的探讨意义。其次,从经济价值维度来看,四个利益主体的价值取向差异性比较明显。旅游开发企业的管理人员对传统古村落的经济价值重视度最高,得分为4.67,依次为基层政府、游客、村民。从文物保护维度来看,利益主体的重视分数都在4.0以上。在文化价值维度上,开发商和游客的重视程度在4.0以上,其他主体在4.0以下,很明显,开发商和游客主要基于旅游服务的供需匹配满意度来权衡。最后,从社会价值维度,各方利益主体的差异性很明显。

基于利益相关者理论对传统村落发展中的利益主体进行有效辨识与价值分析,从而为传统村落共生性发展模式奠定了实践基础,同时理顺了各方利益主体在共生性发展中的逻辑关系,从而探寻出各方主体之间的利益一致及其不协调性。就此,笔者在下文中着力探讨村落共生性的共生何以可能以及如何实现传统村落的共生,并探求其共生界面,最终找寻到村落共生的契合点与平衡度。

三、传统村落发展的共生性系统

(一)共生系统的构建

传统村落在发展过程中不是一味地只有静态式的成长轨迹,而是以共生态势着眼于未来的动态演化,从而形成一种持续性发展路径(Zimmermann R C,2006)。乡村旅游及其产业开发是重要的环节,并通过乡村旅游产业的各相关环节来集中展示。由此,传统村落的共生发展与开发需要资源整合,并嵌入到乡村社会结构中从而形成一种共生关系。旅游开发是一种整合性过程,亦是一个要求组织专业化与分工明确的演化过程。在此基础上,通过共生链条与共生界面上的共生单元向外拓展与演变,从而增大共生界面的面积,实现传统村落共生发展模式从“点——线——面”的演化过程,最终形成一种对称性互惠共生发展格局(Michae l E,2002)。从生态学的角度看,一个共生系统所内生的共生环节囊括了共生要素、共生关系和共生环境。

笔者在本文中所界定的传统村落的共生系统及其异质处在于传统村落共生系统的特色,其兼具了共生互惠性、自组织性、共演化性、共协同性。此外,笔者认为还应当对传统共生系统内部的共生单元、共生要素以及共生界面进行合理性剖析,以求厘清传统村落共生系统的具体内容。

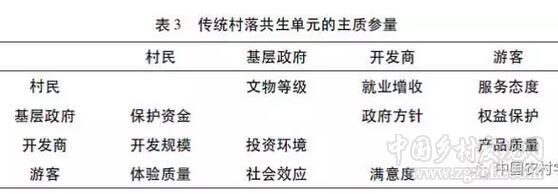

首先,共生单元。生物学视角下的“共生”着力刻画的是不同物种以及种群依据某种物质联系而相互紧密联系在一起。对于传统古村落而言,共生即为在共同体的村落之内的利益主体之间所存在的持续的物质联系。为此,笔者在后面的研究中主要探讨主质参量。共生系统之所以能够有效运转,除基础性条件使然之外,共生单元之间存在的前提是至少有一组质参量能实现有效兼容,见表3。

其次,共生关系。共生发展作为一种多元化主体参与到营造村落共同体的战略,同时又是一种外部嵌入式的行动,因而共生发展的过程及其效应发挥不可能一蹴而就,需要稳态性要素充斥于系统运转之中(Winchester H P M, Rofe M W,2005)。在“现代性”“工商资本下乡”等政策与经济要素的冲击下,传统村落正走向“渐进式消亡”,众多传统古村落处于“非对称性互惠”的共生关系。

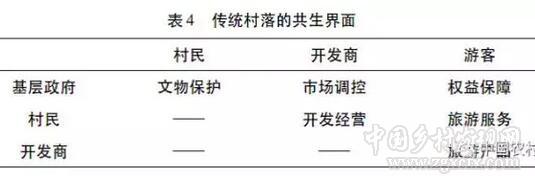

最后,共生环境。所谓共生环境是在共生系统之外所有关系与要素的总和。传统村落共生环境的有效性触点在当下面临着诸多局限,如城乡二元格局、农村教育的滞后、城乡偏差性发展政策等(李伯华等,2015)。传统古村落的共生环境,抑或是共生系统所处的宏观图景,都表现出复杂多样性和不确定性,而这往往是通过一系列的环境变量集聚效应的发挥,从而影响了共生系统,造成了内外部作用的加重(刘大均、胡静等,2014)。传统村落共生集合体的共生单元、共生关系以及其共生环境都有赖于共生界面的建立。本文在传统共同体中理清了上述共生主质参量,具体见表4。

(二)传统村落的共生格局

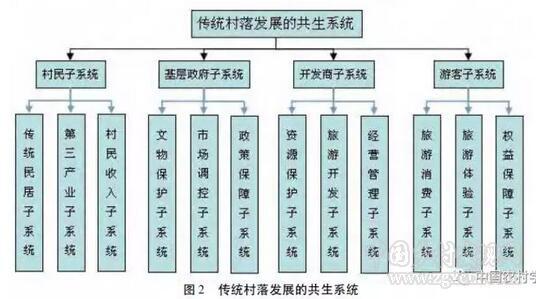

依据共生理论以及生态共生学的逻辑关系与基本原理,可以建构出传统村落共生系统的4个子系统。通过以上相关条件分析,共生系统由三个层级构成,即一级系统、二级子系统和三级子系统,每个子系统又由若干个因素组成(Jenkins T N, 2000),见图2。

四、共生度的江苏S县个案:灰色关联性分析

(一)共生度的评价指标体系

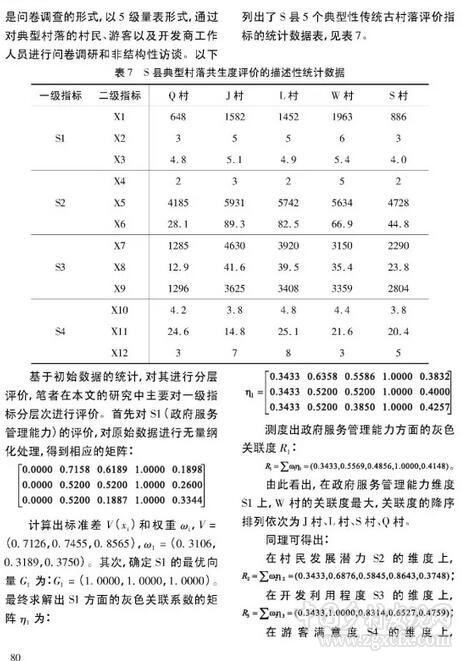

根据上述关于指标设计的原则,传统古村落共生系统的评价指标体系可详见表5,具体由一、二级指标构成。

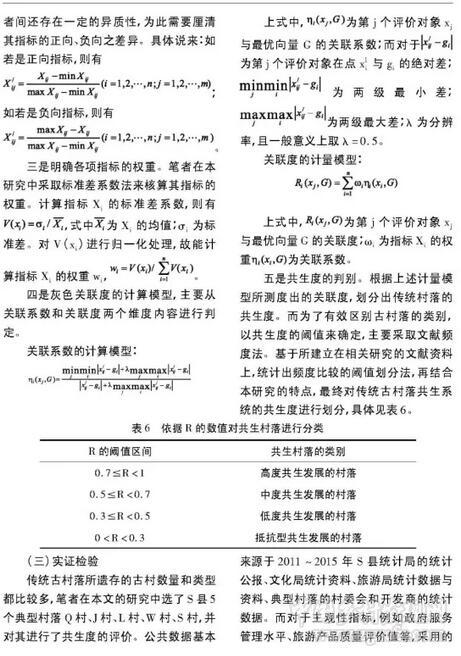

(二)灰色关联评价模型

灰色关联分析模型是当前统计学内比较常用的系统性分析方法,具体是以灰色系统形式来呈现。灰色系统具体是指场域内部信息呈现出区域化不明或是“贫信息”状况,使得系统充斥诸多不确定性,进而通过获取的有限可知信息,并对其进行有机再生和再开发,从而实现对现行及未来世界的可测描述与认知(Cronk L,1995)。基于上文的分析可知,传统村落的共生系统是以基层政府、村民、开发商以及游客等四项子系统所构成的一个综合性系统,这些子系统又由一系列的主质参量所组成(Hisler A D, Eisler H, Yoshida M,2003)。共生度的测度是建立在灰色关联评价模型及其外延拓展数据分析之上。对于灰色关联评价模型而言,其测度的具体步骤:

一是收集调研样本的初始数据,从而建构出指标特征值的矩阵。确立共生系统中存在着i个可测度的传统村落数,同时还有个评价指标,最终形成了阶的指标特征值的矩阵,具体形式如下:

在上式中,可以看出:

Xij(i=1,2,…,n;j=1,2,…,m)为具体村落在特定指标下的特征值。

二是囿于初始指标的单位以及数值尚未一致,有必要对上述特征值进行必要的数据处理,主要借助于“无量纲化”方法。具体是将Xij转化为[0,1]的相对单一向度的数据,便于区别原先指标特征值,将其设置为X1ij。但由于指标是有正、负之分,两

作者:詹国辉,南京农业大学公共管理学院博士生;张新文,南京农业大学公共管理学院教授、博士生导师

中国乡村发现网转自:《求实》2017年11期

(扫一扫,更多精彩内容!)