不同国家城乡关系发展的历程和模式不同。整体上,西方发达国家是在没有外环境约束的情况下,通过对社会弱势群体的整体剥夺、殖民主义政策转嫁和国际规制的庇护下,历经了200余年的时间使城乡关系从对立走向融合。与西方城乡关系发展模式相比,1949年以来中国采取赶超型模式,通过牺牲农业、农村、农民利益,控制社会消费来促进工业化与城市化的进程,使城乡关系从对立趋向城乡统筹,城乡关系处于时空压缩中,城乡之间、城市内部矛盾更尖锐、更复杂,具有非西方的"中国特色";正因如此,如何从中国自身发展历程中寻求与之相匹配的中国范式,成为当前城乡关系的迫切任务。近年来关于城乡关系的研究主要集中在城乡统筹及城乡一体化方面,探讨其本质、理念、机制、模式、方法等;而关于1949年以来中国城乡关系的研究较少,且以历史分析、历史过程为核心,缺少历史分析与当前城乡问题相结合的系统性研究。

1、研究方法与数据来源

1.1理论框架

城乡关系的演进表明,城乡关系是工业化和城市化中所采取的目标、制度设计、结构布局、规划策略在城乡之间的反映,表现为政治、经济、社会、文化等方面的城乡联系与互动;农业→工业→市场是城乡关系发展的"自然顺序",城乡对立与融合(统筹)是工业化、城市化从低水平向高水平演进过程中城乡关系的基本特征。从体系上解析,城乡关系包含三个层面(图1):第一,目标层:国家依托自己的发展环境,对工业化与城市化提出发展诉求和目标导向,它体现了国家认知水平、价值体系、目标诉求以及对国内外经验的本土化能力,是城乡关系发展的目标导向;第二,机制层:为实现发展诉求,国家通过制度设计、结构布局、规划策略等建立目标导向下的动力机制和运行系统,它是城乡关系的发展途径与方式;第三,结果层:城乡之间的经济、社会、文化、生态层面的联系与互动,它是目标层与机制的考量标准。从辩证关系上分析,机制层的科学性是目标层与结果层之间耦合的保证,而结果层是衡量机制科学性的基准点,是机制不断优化与调整的参照物,因此,从结果层反思不同阶段机制层的优劣,有利于发现城乡关系的本质问题。鉴于此,文章以中国城乡关系的目标、机制、结果层为切入点,从横纵两个剖面分析机制层的经验与问题,在此基础上提出城乡统筹阶段的机制层框架。

1.2城乡关系评价指标界定

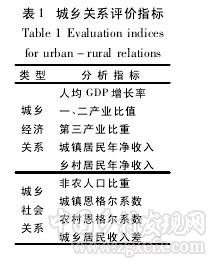

为验证机制层的科学性,需要界定城乡关系的评价指标。通过对已有成果对城乡评价指标的研究统计,衡量城乡关系的指标普遍由城乡经济关系、城乡社会关系、城乡空间关系三部分构成,每部分指标又分宏观、中观、微观指标,形成量化评价体系。鉴于研究的核心点,兼顾客观性、可操作性、可比性、数据的可获性原则,以反映城乡各自发展水平和相互差距的宏观指标为基准,将城乡关系的评价指标确定为城乡经济关系、城乡社会关系两大部分(表1)。为保障评价的科学性,数据均来自中国历年统计年鉴。【表1】

2、结果与分析

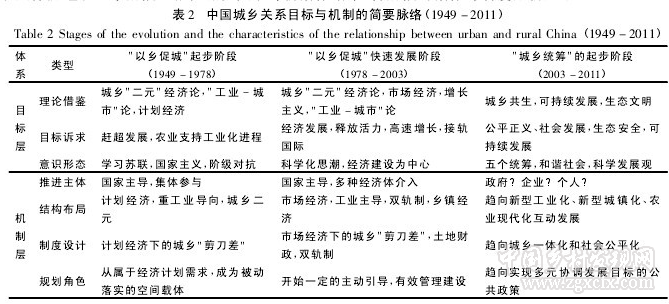

通过对1949年以来中国城乡关系目标层与机制层的梳理与总结(表2),在时间纵剖面上,城乡关系整体历经了三个阶段。依托城乡关系评价指标结果,各阶段的指标与制度分析如下:【表2】

2.1"以乡促城"起步阶段(1949-1978)

2.1.1城乡关系(结果层)指标分析

本阶段一、二产业比值整体呈下降趋势(图2),从1953的13.1下降到1978的0.24,最大下降值是1960年的0.53,工业产值呈上升趋势;第三产业在0.31-0.24之间呈下降趋势(图2),发展缓慢;人均GDP虽呈渐增趋势,但最大增值仅为239元(图3)。此外,城市化进程整体处于停滞状况(图4)。城乡关系整体表现为农产品不平等交易、城乡劳动力固化、城乡居民在权利和发展机会上不平等,"城乡二元结构"凸显,城市化严重滞后工业化。

2.1.2机制分析

在制度设计上,城乡"剪刀差"的制度虽然迎合了国家意识形态,促进了工业发展,但与快速发展的经济诉求相背离,因为计划经济下的"剪刀差"制度是一种"无城市化的工业化"制度,它固化了劳动力,使城乡之间的资金、劳动力隔离,表明仅仅依托低生产力的农业剩余去支持工业发展,难以实现经济的快速发展。另一方面,在没有经济效率引领的前提下,通过"均等化"的公有制模式追求绝对公平,却导致了城市与乡村的集体贫穷。

2.2"以乡促城"快速发展阶段(1978-2003)

2.2.1城乡关系(结果层)指标分析

在经济关系上,自1993以来,工业化进程加快,第三产业比重从22%上升到2003的41%(图5);人均GDP以每年约1000元的增幅上升(图6),到2003年达到了10542元,世界排名第93位。在社会关系方面,城市化水平从1978年的17.92%上升到2003年的40.5%,与工业化进程同轨(图7);但乡村与城市的恩格尔系数比值从1978年的1.176:1(城市恩格尔系数为0.58)扩大到2003年的1.234:1(城市恩格尔系数为0.37,图8),城市与乡村在经济收入、公共服务、社会保障等方面形成巨大差距。

2.2.2机制分析

在经济发展方面,机制层与目标层相耦合,使得工业化与城市化"同轨"快速发展,表露了机制层的科学性,说明市场化的"剪刀差"制度起到了释放生产力、激活城乡各自生产要素的作用,工业化与城市化之间建立了同轨互助的发展关系。此外,土地"双轨制"制度使"空间"成为资本,乡村对城市工业支持从单纯的农业税收上升到资金与人力资本的直接输出。在社会关系上,城乡之间的巨大差异反映了机制层在社会发展方面的瓶颈:1)在制度设计上,土地双轨制使大量本该属于农民的利益被剥削,农民住房的价值被扭曲、压缩,土地作为特殊的商品和不动产,其资本与空间价值被固化,城市对乡村的剥夺升级;2)在主体与属性方面,政府、企业、个人之间的关系不明确而导致农村公共设施处于"双缺位"中,乡村公共服务设施滞后,环境问题严重;3)在社会结构方面,"以乡促城"的格局由改革开放前政府导向下的强制性色彩,改变为利益集团和资本导向下的市场化色彩,城乡社会分化问题凸显。

2.3"城乡统筹"的起步阶段(2003-2011)

2.3.1城乡关系(结果层)指标分析

在经济关系上保持了上一阶段的发展节奏。一、二产业比值维持在0.22左右(图9),人均GDP从1978年1.05万元上升到2010年3.42万元(图10),保持了8.0%的年平均增幅。在社会关系方面,城市化水平从41%上升到48%,中国进入城市化中期阶段(图11),与此同时,乡村与城市的恩格尔系数比值从2003年的1.23:1下降到2011年的1.11:1(城市恩格尔系数为0.36,图12),城乡对立关系有下降趋势,但与目标诉求相比差距较大。

2.3.2机制分析

与城乡统筹阶段的目标诉求相吻合的机制未形成,反而,"城市偏向"惯性左右了本阶段的发展方向,它与目标层的社会诉求和意识形态相违背,主要体现在:1)价值观方面,城乡统筹的区域观未形成,反而以经济为中心的"城市偏向"惯性依然存在,导致了城乡统筹理念与实践的偏差。2)在制度方面,城乡"剪刀差"制度在城乡统筹阶段抑制了民众的积极性和主动性,隔阂了城市与乡村之间要素流的互动。3)在规划角色方面,城市规划自身被市场化后成为协助城市政府与市场获取利益的技术工具。此外,指导全国城乡统筹发展的战略规划和总体部署还未形成,导致各地区对统筹城乡发展认识不统一、政策不衔接和制度不配套的问题。城乡统筹规划在编制办法、编制内容、规划对象、规划衔接、规划技术、实施保障等方面上未形成体系。

3、讨论

3.1机制层演变的科学启示

在时间横剖面上,目标层历经了"二元"经济论、"工业-城市"论向城乡共生、生态文明的理论转变,在目标诉求上从经济发展转向社会发展,在意识形态上从学习苏联、国家主义向科学化、可持续观转变。

目标层的流变,反映了国家在工业化与城市化进程中对农业与工业、工业化与城市化、计划经济与市场经济等变量认知能力的提高和对国外经验本土化的智慧提升。伴随目标层的进步,机制层在与目标层不断耦合与摩擦下积累了工业化与城市化的科学经验,主要启示有:

(1)推进主体方面:1949以来的城乡关系是在政府主导的"自上而下"的发展模式下进行的,这种模式受制于特定时空背景下价值倾向、理性判断以及社会控制程度的影响,虽然有利于经济效率的提高,但将乡村和城市置于城市化与工业化的被动地位,城市和乡村成为共同的"受害者",加剧了城市与乡村之间的社会矛盾。在城乡统筹阶段,多元主体是市场化的必然,农村如何从被动城市化转向主动城市化成为城乡统筹取得进展的关键。

(2)结构布局方面:计划经济下的"无城市化的工业化"是一种低效率的发展模式,而市场化下的工业化与城市化的互动验证了工业化是城镇化发展的根本动力,工业化与城镇化发展呈正向关,它为现代化提供了新动力,有利于提高经济效率;但这种单纯以经济发展为目标的结构布局,是以牺牲生态、社会平衡为代价,它暴露了众多深层次结构矛盾。在城乡统筹阶段,如何协调农业与工业、工业化与城市化、乡村与城市之间的关系,成为结构布局的核心。

(3)制度设计方面:城乡"剪刀差"和"双轨制"均为一种压缩农业产品、劳动力资本、土地价格的制度,强调农村剩余劳动力、农村资本单向流入城市,扭曲了区域平衡与社会平衡,长期压缩型的工业化和城市化方式所累积的制度矛盾日益明显,城乡对立突出。在城乡统筹阶段,如何打破城乡二元制度鸿沟,创建城乡互动制度,成为城乡统筹制度构建的核心。

(4)规划角色方面:计划经济下的规划处于被动地位而失去了前瞻性与引导性的作用,市场经济下的规划开始从主动性引导向公共政策性转化,但由于规划制度的不完善,其常常被"城市偏向"、利益集团和个人英雄主义所绑架,沦为技术工具,带有明显的转型时期特征。如何使规划成为协调城乡经济、社会、文化、生态关系的主动性公共政策,成为城乡统筹阶段规划制度调整与优化的要点。

3.2城乡统筹阶段下的机制调整与优化

依托城乡统筹的目标诉求和意识形态,结合城乡关系横纵剖面的解析和科学启示,以推进主体、结构布局、制度设计、规划角色为脉络,提出城乡统筹阶段的机制框架。

3.2.1推进主体:多元主体下的权责重构

以多元主体为原则,围绕城乡互动,明确政府、企业、市民在新型城市化、工业化、农业化中的各自主体地位,以便发挥其在工业化与城市中的主动性作用。其中,政府作为新型城镇化的主体,其主要职能是在城市化过程中构建公平秩序和发展环境,建立公平合理的城乡要素流通机制,明确农村土地管理制度改革的基本方向,统一户籍改革制度。政府未来属性重构的核心应围绕其在市场机制中的"越位"问题、在城乡公共服务设施均等化的"缺位"问题、政府职能的"规范化"问题展开,重构中央与地方、政府与市场关系,赋予企业在市场经济中的主体地位,政府从微观领域的管理者变为对宏观经济的调控者。企业作为新型工业化的主体,其主要职能是通过与农业的互动机制的建立,实现资本积累的最大化。广大民众是城乡统筹政策实施过程中的参与者、监督者和直接受益者,在城乡统筹政策实施效果中扮演主要角色。

3.2.2结构布局:市场化的互动与调配

结构布局的要点是顺应中国工业化和城市化向集约化、高效性、信息化、可持续化、生态文明的转型目标,重审农业与工业、经济与社会、乡村与城市的关系。在经济上统筹产业布局,实现集约化发展;在社会上共享城乡基础设施和公共服务,实现和谐发展;在环境上取得人与环境的友好发展,权衡经济、社会、人文、生态之间联动与平衡关系。建立城乡就业、保障等一体化机制。以城乡一体化的区域观协调新型城镇化、新型工业化、农业现代化三者之间的科学性。

3.2.3制度设计:城乡统筹

以打破城乡二元制度鸿沟为导向,以土地权属重构为主要内容,对城乡"二元"制度进行调整与优化。

首先,推进"二元"经济下的户籍、土地、保障、就业制度改革,建立城乡一体化下的城乡协调制度;其次,推动乡村"自下而上"的诱导式土地制度创新,引入股份制改革,鼓励乡村以小组为单位集体经营土地,成立集体土地农业经合组织,使农民对集体资产享有充分的股权,激活其在城乡化中的主动性及机动性;在城乡居民住房的制度体系设计上,应将城市与农村居民的住房体系相衔接,构建土地开发利益共享机制。再次,构建多方参与机制,强化土地相关利益主体参与土地相关决策的能力,激励和发动全民力量推进城乡统筹发展。

3.2.4规划角色:区域观的规划体系构建

针对当前城市规划惯性,城乡统筹规划要从理念、对象、内容、方法、衔接及工作组织方面进行重构。首先在理念上树立城乡统筹发展的思维;其次,在规划对象上关注城乡利益协调,从"以城市为主"转向"城乡并重",将有限的公共资源、公共财政进行科学、富有前瞻性的布局,实现城乡公共服务设施的"均衡"、"均等"配置,承担起以规划促进城乡资源要素的合理配置的角色;在内容上要从单纯的物质环境规划转向经济、社会、文化、生态全方位的法定规划,突出城乡就业、医疗、教育、住房与医疗保障等;在规划方法上,要建立市场经济下完整有效的城乡空间规划体系,确立发展规划与布局,形成从国家-区域-城乡的城乡统筹规划体系,重视跨区域、次区域规划,畅通城乡要素"流"的互动;在规划衔接上,将国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、主体功能区规划等进行"多规合一",以利于城乡功能互补管治与引导。在工作组织上,从"自上而下"的指令计划转向"自上而下"与"自下而上"协同并重,实现规划编制与管理实施衔接,构建统一的城乡规划政策平台。

4.结论

1949年以来中国城乡关系的演进表明,机制构建受制于国家意识形态、理论流变、发展诉求的作用,与工业化、城市化的目标层息息相关,它在与目标层不断耦合与摩擦下积累了工业化与城市化的科学经验,使其在推进主体、结构布局、制度设计、规划角色中与目标层呈现渐进耦合趋势。机制层流变表明,在当前城乡统筹阶段,多元主体下的权责重构、市场化互动与调配下的结构布局、城乡统筹下的制度调整与优化、区域视角下的规划体系构建成为机制构建的要点。

参考文献:略

中国乡村发现网转自:《干旱区资源与环境》

(扫一扫,更多精彩内容!)