——以河南省路村调查为例

摘要:从差序格局入手,讨论并澄清“中心个人”的概念与内涵;以河南省路村的田野调查资料为例,阐释了成功“中心个人”所需具备的文化特质:会做人、公平公正、为集体利益考虑。这三个特质形成递进结构,一起建构了“中心个人”的文化生产。在后集体时代的当下,文化生产的结构发生了根本变化,公平公正与为集体利益考虑日益为个人利益合理化所替代,“中心个人”呈现出痞子型人物的趋势;借助克里斯玛权威概念,分析了“中心个人”具有的草根权威特征,进而深化对乡土社会地方政治的理解。

关键词:文化生产;当代转型;中心个人;草根权威

一、从“差序格局”谈起

众所周知,“差序格局”是中国研究领域最重要的本土化概念之一。由于费孝通教授在概念提出时并没有给出明确定义,而是用水波纹和同心圆的比喻来讨论,因此围绕“差序格局”的讨论或争论一直存在。近年来,学界针对“差序格局”到底是关系还是结构、[1]等级化还是平面图、[2]自我主义还是伦理本位、公还是私,乃至行动单位与行动逻辑等问题展开了热烈的讨论。[3]

这些争论为理解乡村社会提供了有益启发,其中对差序格局中“以己为中心的社会网”的讨论尤其值得关注。阎云翔首先看到了差序格局中的等级观,[4]指出在以己为中心的庞大社会网络中,一定存在上下尊卑关系,成功“个人”永远处于中心位置,并随时界定关系的边界。[5]张江华用“社会圈子”对差序格局做出诠释,指出差序格局不仅包含人与人之间的差序关系,更是由差序关系构成的社会圈子的格局,这样的社会圈子是中国乡村社会最具支配性的社会组织类型;社会圈子的关键要素是位于中心位置的个体或家庭,社会圈子不仅由该中心个体依据差序关系由内而外扩展而成,而且中心个体的影响力直接决定了社会圈子范围的大小。正因如此,在乡村社会能够拥有一个或数个以己为中心、荫庇所有家人乃至村落的社会圈子,是个体或家庭成功的重要标志,也是个体或家庭的理想。[6]

以上学者既有研究可概括为三个方面:第一,乡村社会存在一个具有伸缩性、边界模糊、以己为中心的社会关系网络格局。第二,从广义上看,在差序格局中每个人都是自身关系网络的中心,每个人都可以是“中心个人”;但从狭义上看,并不是每个人都具有潜在扩张能力,“中心个人”更多指的是在社会圈子中有影响力的核心人物。第三,这种具有扩张能力、居于核心地位的“中心个人”,是普通村民心中的成功人士,也是普通村民的理想和追求。

差序格局“中心个人”的分析为我们勾勒出乡村社会深层结构的某些面向。但是,在乡村社会,怎样才能成为成功的“中心个人”?或者说,成功“中心个人”需要具备什么样的文化特质?又经历了怎样的变化?对此,学者们却相对较少论及。

二、“中心个人”的文化生产

河南省路村位于该省西南部,是一个较为普通的中原农村,也是笔者近年来主要的田野调查地点。[7]路村大概形成于明末清初,由路、冉、黄三大姓氏构成。在300余年发展过程中,该村逐渐成为周边颇具知名度的中心村落。其中,兴建于清咸丰年间的村寨、浓厚的关帝信仰以及兴起于20世纪早期并持续举办至今的一年一度的庙会传统,无疑成为路村影响力的主要要素,而兴建于1986年的村庄集市又扮演着基层市场的角色。这些不仅扩大了路村的影响力,更构成村民公共生活的主要内容,成为路村“中心个人”展示自我、相互竞争的舞台。

从20世纪初至今,被村民公认的成功“中心个人”主要有旧社会的土匪路子正与地主五太太,集体化时期的大队干部路进学与冉文英等人。囿于篇幅所限,本文无法详细描述其个人生活史,但通过对个人事迹、文化特征以及村民评价等资料的综合梳理与概括,路村村民眼中的成功“中心个人”的文化特质呈现如下特征。

1.会做人

在村民看来,会做人是“中心个人”的基本要求。根据笔者调查,在旧社会,路村有好几个大地主。20世纪上半叶,路村所在地区社会动荡、土匪横行,[8](P194-195)路村也出现了几股大大小小的土匪。与此相应,路村的保长更迭非常频繁,很少能在村庄中担负起应有职责。在此背景下,与其他的土匪或地主不同的是,土匪路子正和大地主五太太不仅从不为害乡里,而且深谙人情与关系之道,为人仗义、经常施恩惠于街坊亲朋。这也成为二人被公认为成功的“中心个人”的首要原因,路子正和五太太也由此在村民中拥有较高的声望与追随者。集体化时期,村民对成功的“中心个人”的基本要求同样是“会做人”,此时,会做人主要表现为对“礼尚往来”的遵守。[9](P325)事实上,“做人”的学术意义被学者多次提及。费孝通教授指出,中国乡土社会一个基本特征是礼治,对于人们来说,习得这个礼,就是通俗说的“做人”;所谓做人,即日常行为符合公认规范。[10](P48-58)但费孝通教授并没有详细探讨乡土社会的“礼”或这套规范的具体内容,这在后来的学者们对“报”“人情”等本土概念的研究中得到了阐释。[11]朱晓阳进而指出,报、礼、人情、关系、面子等以回报性为核心的概念,在一定程度上是理解村庄规范的关键词汇;会做人便是与上述道德规范和价值观念相一致;如果一个人懂得人情、遵循这些价值规范,就被视为“会做人”。[12](P284)

2.公平公正

学界对本土性的公平公正观念的讨论相对较少。回到原初含义,公平是指“处理事情合情合理,不偏袒哪一方面”;公正是指“公平正直,没有私偏”。[13](P451-452)简而言之,中国人对公平的理解主要表现为以同样态度对待各种事物,为“公”而求“平”,做到不偏袒、无私怨。这既是路村村民对公平公正的理解,也是对“中心个人”的基本要求。根据笔者调查,旧社会的路子正和五太太为人非常正直、做事公正,从而赢得了村民的信服。集体化时期的冉文英等人之所以被公认为“中心个人”,也与公平公正密不可分。“公平公正”首先体现在日常行政事务中。集体时期交公粮是一项重要工作。公社下达征粮任务,大队再分派给各生产队。因为每个生产队的耕地质量与产量各不相同,因此分派的任务也就各不相同。冉文英告诉笔者,每次分派任务时绝对秉承公平公正原则,产量高的生产队多交公粮,低的则少交,让每个生产队心服口服。其次,“公平公正”也体现在村民日常纠纷的调解与处理上。田野调查中,说起冉文英、路进学处理村民纠纷的往事,村民们都认为两位干部非常公平公正,对村民不论穷富都一样对待。相反,另一位大队干部黄胜利因在处事过程中经常偏袒自己生产队的利益而遭到村民们的非议嘲讽。这一现象也出现在其他研究中,赵旭东曾详细讨论了改革开放后李村的村干部如何通过公平公正地解决分梨树的纠纷从而获得权威。[14](P262-268)

3.为集体利益考虑

“中心个人”需要具备的另一个重要特质,即必须为一定范围的集体利益考虑。从理论上说,这个范围可以是他所在的家族、生产队甚至整个村庄;覆盖范围越大,声望与威信也就越大。某种程度上,这与张江华关于社会圈子的讨论相一致。在张看来,社会圈子的中心个人就是要给圈子里的人们带来荫庇,“中心个人”能力越大,其社会圈子的范围就越大,这个“中心个人”也就越成功。[6]不同的是,在路村,如果只为较小范围的群体(如家族或生产队)谋利益,还不足以被村民认可,只有为整个村庄的利益考虑,才会被全体村民公认为是成功的“中心个人”。路子正在旧社会保护村庄免遭周边土匪骚扰的各种事迹,至今仍被村民们津津乐道。在集体化时期,“为集体利益考虑”也是衡量“中心个人”的主要标准。当时的三位主要干部黄胜利、路进学和冉文英,最不被村民认可的是黄胜利,主要原因就是“黄私心太重,凡事只为自己考虑”。田野调查中,村民讲述了很多关于黄胜利如何利用职务之便贪占利益的事例。与黄相反,老支书路进学和会计冉文英能够很好地做到“为整个村庄谋利益”。例如,路进学领着村民向公社上交粮食时默认村民以次充好;冉文英在处理纠纷时经常维护本村人的利益,有时甚至为了维护集体利益而不惜顶撞上级干部。通过为集体谋利益而获得认可,不仅是路村的个案,在黄树民对村支书叶文德的研究中也有精彩体现。[15](P220)

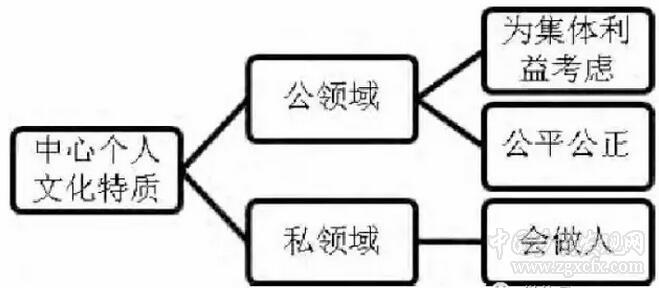

概而言之,在路村,从旧社会到集体化时期,想要成为“中心个人”,需要同时具备三个文化特质:日常行为符合村民公认的人情交往规范,在分配资源或协调纠纷时一定要遵循公平公正原则,为一定范围(整个村庄)的集体利益考虑。这三个文化特质有一种内在结构:会做人是核心,是“中心个人”的最基本要求,也是对每一位村民在“私领域”的基本原则;“公平公正”与“为集体利益考虑”则是在“会做人”基础上的扩展。就适用范围而言,“会做人”适合于包括“中心个人”在内的每一个普通村民,后两项特质则更多具有“公领域”的内涵,更适用于参与村庄公共事务的“中心个人”(见图1)。

图1中心个人的文化生产示意图

在费孝通教授的论述中,人们被要求学习乡土社会的“礼”,学会如何做人。但在路村,在如何成为成功的“中心个人”的意义上,仅仅“会做人”是远远不够的,这还只是个基础;“做人”做得好并不直接等于成功的“中心个人”,还要热心参与村庄公共事务,并在参与过程中做到“公平公正”和“为集体利益考虑”。而且,在经历了旧社会、社会主义革命以及集体化等外部激烈变迁的背景下,路村成功的“中心个人”的文化特质并没有发生太大变化:从旧社会到集体化时期,虽然“中心个人”的外在形式从土匪、地主变成了国家干部,但是其背后的文化特质却一直存在。在这意义上,由“会做人”“公平公正”“为集体利益考虑”所组成的观念体系,构成了路村成功的“中心个人”在较长时期得以不断生产与再生产的深层文化结构。

三、“中心个人”文化结构的当代转型

那么,在经历了改革开放的后集体主义时期,上述文化结构是否发生了变化?田野调查发现,在当下路村村民中,存在着维护集体利益的“大局观念”,即“以大局为重”的舆论以及对不顾村庄公共利益的极端自私行为的批评。这种“大局观念”尤其体现在村庄公共活动中。

调查期间,适逢上级政府调拨资金重修路村集市的街道。在村民看来,整修街道就是村庄整体利益的“大局”,任何不顾这一大局的自私自利行为都应受到批评。其中,尤以谢大婶撒泼一事最值得分析:谢大婶的家位于路村集市的南侧,一年前她花费一千余元把自家门前的路面铺上了水泥。此次整修街道,因为要开挖下水道,挖掘机一下子就把谢大婶家的水泥路面挖坏了。谢大婶看到自家财产受到了损失,于是就躺倒在挖掘机的正前方又哭又闹,阻碍工程施工。谢大婶闹事的消息很快成为村民议论的主要话题。但所有议论几乎一边倒地站在村庄大局的立场上,都说谢大婶做错了。谢大婶由于自家财产被损坏却得不到赔偿而撒泼闹事,这在现代权利观念下本来应被视为正当捍卫自己权益的合理行为,却遭到村民们的嘲笑非议。其原因在于,在村民看来,整修街道这件事代表了整个村庄的集体利益,谢大婶为了私利而撒泼抵制施工就是不顾大局,因此是不对的。阎云翔指出,1949年以来村庄日益呈现出极端自我中心的“无公德个人”的趋势。[16](P261)但是,此次路村修路事件,从村民们对谢大婶撒泼的嘲笑,以及对因一己之私而抵制修路的其他几户人家的谩骂中,却明显展现出与“无公德个人”相反的因素。

虽然以大局为重的观念仍然存在,但是“中心个人”的原有特质——“为集体利益考虑”及“公平公正”原则——却逐渐失去了原有效力,转变为村民日常议论时的观念或话语。面对谢大婶的撒泼和其他几家村民的自私行为,人们除了在背后议论之外别无他法,并没有人出面干预。更糟糕的是,这种话语正日益成为个人利益合理化的一种方式,成为追求个人利益的外衣。此次整修街道,挖出了大量的黄土,暂时无用就被堆在了路边。但是对于村民来说,这些黄土大有用处,可以铺地基或垫平自家门前低洼处。因此,不少村民对这些黄土进行争夺。但有趣的是,几乎所有想要这些黄土的村民均打出了“集体利益”的旗号。例如,住在村庙附近的几家村民义正言辞地向村委会提出,这些黄土最应该用于垫平自家门前的水坑,理由是:“村庙是公事,填平进庙的道路,能够方便人们日常烧香,这是行善积德。”原本是为了方便自己出行,打出的却是“为集体利益”的名义。同时,我们也不能完全否定这种作为观念的“集体利益话语”,因为这些议论与话语仍然会对极度自私行为起到一定的限制作用。更遑论在路村这种熟人或半熟人社会中,[17]很少有村民能完全不顾及人们的议论。

可以清晰发现,在当下路村,成功的“中心个人”的文化特质结构发生了根本变化:一方面,“为集体利益考虑”与“公平公正”虽然以“大局观念”的方式继续存在,但更多局限在村民的观念或话语中,不仅不再具有实质性的文化生产功能,更沦为个人自我利益合理化的工具。另一方面,随着“为集体利益考虑”与“公平公正”原则日益弱化,原来处于基础地位的“会做人”,几乎成了衡量当下村民日常行为的唯一标准。在本文的语境中,“会做人”意味着要懂得人情与关系。正是在这一意义上,不懂人情世故、只会蛮横撒泼的谢大婶遭到了几乎所有村民的嘲笑。与此相反,在路村整修街道过程中,一位叫胖子的村民用人情关系的道理,说服了谢大婶并帮她成功化解了此次纠纷,还运用“会做人”原则将自家的损失也减到了最低。这也从侧面说明,在其他两项原则被逐渐丢弃殆尽的当下路村,“会做人”几乎成了“中心个人”文化建构的唯一特质。

四、讨论:小人物的克里斯玛权威

综上所述,一方面,在“会做人”“公平公正”“集体利益”的文化结构的生产下,路村的“中心个人”获得了村民的普遍认可,是村民公认的成功人士。在此意义上,“中心个人”有些类似于学术界讨论的乡村精英。但另一方面,“中心个人”又与“乡村精英”有所不同:精英是一个社会分层的概念范畴,[18]“中心个人”则更处在社会网络之中,是从村民对于“成功”的内在观念出发,是村庄内部文化建构的产物。

应该如何深入理解“中心个人”?克里斯玛权威概念富有启发。在韦伯看来,一个人是否拥有克里斯玛权威,完全取决于追随者的主观认定,如果一个人能够成功向人们展示其超凡特质或达到某项使命并能得到人们承认,这个人就具有克里斯玛权威,相反,如果他失去了让人们承认的特质,也就失去了权威。[19](P18-27)换句话说,克里斯玛权威具有主观性,与其特定社会的文化观念具有密切联系,而且特定文化群体有着特定的道德观或合法化观念,因此只有符合这些特定观念的人格特质才可能获得克里斯玛。从这一意义上看,“中心个人”文化建构的讨论类似于韦伯的观察:路村村民所公认的成功的“中心个人”,同样是由于满足了普遍存在于村庄内部的文化特质,才受到人们普遍认可;同时,也正是因为当下这一文化特质结构本身的变化,村民对“成功”的标准变得多样化,原有的克里斯玛权威也逐渐淡去。因此可以说,路村的“中心个人”具有克里斯玛权威的意味。

由于社会圈子社群正是依赖具有非凡品质的精英个体的引领与普通个体的追随效忠相结合而构成,因此差序格局实际上昭示的是克里斯玛的性质。[6]上述分析进一步加深了这一认识,即社会圈子的克里斯玛性质是“中心个人”所具有的克里斯玛权威带来的。此外,虽然路村“中心个人”具有克里斯玛权威的特征,但是大部分“中心个人”只是村庄的普通小人物,在此意义上,我们可将其称为“小人物的克里斯玛”,“能做事”(get things done)是其共同特质。[20](P159)小人物的草根权威及其背后的文化体系,或为我们理解乡土社会地方政治及其深层结构提供了一个新的方向。

更加需要指出的是,与“中心个人”文化内涵的当代变迁相对应,在当下路村,“中心个人”本身也正在悄然发生改变。之前那种由上述文化结构生产的、被全体村民尊敬认可甚至追随的“中心个人”逐渐弱化并日益消逝,村民对于“成功”的评价标准也变得更加多样化:除了建立在“会做人”基础上的成功个人,做生意发家致富的有钱人也被认为是成功个人。更令人担忧的是,在喜欢抛头露面、参与村庄公共事务的群体中,“会做人”这一底线也开始不被遵守,而是赤裸裸地追求私利与权力,从而呈现出以暴力或无赖为特征的痞子人物的趋势。从这一意义上,警惕并防止“中心个人”的无赖化或痞子化,对于转型期社会主义新农村建设具有十分重要的现实意义,也是摆在每一个从事乡村建设或研究的学者与决策者面前的重要课题。

参考文献:略

作者简介:李晓斐,南京大学博士,南京理工大学社会学系副教授,主要研究方向为社会学。

中国乡村发现网转自:北京社会科学 2016(07)

(扫一扫,更多精彩内容!)