原题:牛粪规模化处理意愿Logistic 模型影响因素实证分析——以洱海流域散养奶牛为例

为防治畜禽养殖业非点源污染,国家环保部自2000 年以来先后颁布了《畜禽养殖业污染物排放标准》和《畜禽养殖业污染防治技术政策》等规章,各省(区、市)也相继制订了一些法律法规。但是,由于对散户的监管成本较高,法律法规的实施仍处在瓶颈期。加上地域限制,洱海人多地少,饲养奶牛几乎是每个农民的生活选择。禁养、限养等措施都会造成奶农收入下降,难以实施。针对洱海流域养殖业非点源污染,政府提出补贴云南省大理州顺丰生物科技肥业开发有限公司收集散户奶牛粪便进行有机肥生产的方案,但因大理州的奶牛养殖户分布较为分散,即便获得补贴,顺丰肥业也难以均匀分布建立牛粪收集站。由于大多数奶农距离肥料企业收集站较远,迫于运输压力,奶农卖粪动力均不足,企业收粪也只能顾及所建收集站半径5 km 范围,与政府期望的治污目标还有很大差距。

因此,开展大理州奶牛养殖户以村镇为单位建立牛粪收集池意愿影响因素研究,对于解决由奶牛散养造成的非点源污染问题,促进奶牛养殖业的健康发展具有重要的现实意义和实践价值。

一、 理论分析与研究假设

1.个人特征。个人特征主要包括受访者的年龄、性别和受教育程度。一般来说,受访者的年龄、性别和受教育程度对是否愿意建立牛粪收集池的意愿影响可正可负。本文假定受访者的性别对奶农建池意愿的影响可正可负,受教育程度对奶农建池意愿的影响为正,年龄对奶农建池意愿的影响为负。

2.家庭特征。家庭特征一般包括受访者家庭的总收入、收入来源、养殖奶牛的数量以及耕地情况。理性的奶农在选择是否愿意建立牛粪收集池时必定会考虑家庭的总收入。本文假定收入、养殖奶牛数量对建池意愿影响为正,收入主要来源影响为负,耕地面积影响可正可负。

3.行为方式 。行为方式主要是指奶农日常堆积牛粪的方式和是否愿意卖掉牛粪。奶农堆积牛粪的方式可分为随意堆放于房前屋后空地和有意识地拉远堆放于田间2 大类。一般认为,奶农不惜耗费时间及人力成本把牛粪拉运到田间,一方面是注重生活环境质量,另一方面是其大多有把牛粪还田的需求,最终奶农选择卖掉牛粪的可能性就会很小。因此,牛粪堆积方式对牛粪收集池建立的影响为负。奶农是否愿意卖掉牛粪是奶农是否支持牛粪收集池建立的关键因素,本文假定奶农卖牛粪的意愿对牛粪收集池建立的影响为正。

4.环保认知。奶农的环保认知主要指奶农对有机肥的了解程度及其对牛粪是否污染环境的认知程度。对有机肥的了解程度主要包括奶农认为哪种牛粪肥效高和奶农是否愿意与企业合作。奶农与肥料企业的合作表现为:企业收购奶农牛粪,奶农低价购买企业有机肥。奶农合作意愿越强烈,卖牛粪行动就会更迅速,建池意愿也更强烈。

二、 试验设计

1.调研采取问卷设计和实地调研的方式,主要包括受访奶农基本情况、家庭耕地、养殖及收入情况、日常堆积牛粪的行为方式及是否卖掉牛粪的意愿、对有机肥了解程度及对环境污染的认知程度、运送牛粪的成本和建立牛粪收集池的意愿等几部分。

2.本次调研中,受访奶农以男性为主,占总调研人数的62.92%。平均年龄为43 岁,说明农村大部分劳动力集中在中老年群体,符合农村劳动力结构实际情况。奶农平均受教育水平为初中学历,家庭平均收入水平在10 000~30 000 元,其中收入主要来源为畜牧业,以养殖奶牛为主,生猪为辅。非农业收入占总收入的21.18%。在对受访奶农讲解当前牛粪对环境的危害时,有82.55% 的人表示愿意支持建立村镇收集池,有17.45% 的奶农仍然认为这样做太麻烦,表示不愿意支持建立牛粪收集池。调查还了解到,当地日均男性人力成本是99.14 元,女性日均人力成本是83.59 元,这可为建立收集池时的成本收益分析做基础数据。

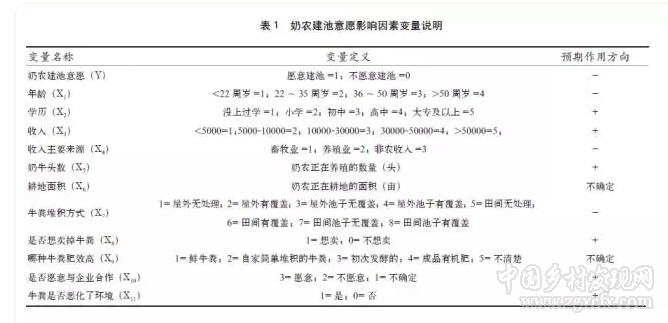

3.变量定义。根据研究假设,在构建奶农建池意愿影响因素的计量模型时,引入5 类,11 个解释变量(表1),对奶农规模化清洁处理牛粪的积极性进行解释。

运用SAS 9.2 统计软件对这11 个解释变量进行统计分析,结果显示各自变量方差和均值一切正常。在回归之前,对这11 个变量进行相关性检验。运用SAS9.2 统计软件计算其Spearman 相关系数,结果发现各个解释变量的相关系数均小于0.4,说明相关关系很弱,即认为不存在相关关系。

三、模型构建与回归分析

本文拟选择建立Logistic 模型代替EKC 分析方法来探讨影响奶农建池意愿的因素。通过对计量结果的进一步剖析发现,在影响奶农建池意愿的11 个因素中,只有3 个因素较为显著,影响程度从大到小依次为:奶农与肥料企业合作的意愿、奶农卖牛粪意愿、奶农受教育程度,对被解释变量的作用方向均为正向。

奶农与肥料企业合作的意愿呈现显著的正相关。即奶农与肥料企业合作的意愿越强烈,其支持建池的意愿也越强烈,表明奶农会卖掉更多的牛粪,与前期假设一致。调查显示,奶农总希望购买低价的肥料。这反映了牛粪收集池建立的基础是保证奶农在需要初加工的有机肥用于生产时可以低价购回, 没有利益受损发生。

奶农卖牛粪意愿与奶农建池意愿也呈现显著的正相关,与预期方向一致。即奶农卖牛粪的意愿越强烈,建立牛粪收集池的意愿也越强烈。通过牛粪收集池可以实现牛粪的规模化处理,更重要的是奶农通过卖牛粪额外增加了收入,而且在需要有机肥还田时可以较低价格购回规模化腐熟的牛粪(此时的牛粪同奶农自家传统方式沤制的牛粪品质一样)。奶农的受教育程度与奶农建池的意愿呈现正相关。即受教育程度越高的奶农越支持建立牛粪收集池,与前期假设一致。这是因为受教育程度越高, 奶农对环境污染的认知越深刻,越能理解和接受政府政策。调研发现,即便是最初认为环保是政府的事而与己无关的奶农,在经过调研员的引导和讲解相关环保知识后,也能转变态度,支持建立牛粪收集池。

奶农的年龄、奶牛头数、耕地面积、牛粪堆积方式、收入主要来源和牛粪是否污染环境的认知等变量在计量分析中表现不够显著,说明这些变量对奶农的建池意愿不具有显著解释作用。其中,造成奶牛头数和耕地规模对奶农建池意愿影响不显著可能与洱海流域奶牛养殖仍以小规模散养为主和种植生产集约化程度偏低有关。年龄变量未对建池意愿有显著影响,这可能与被调研奶农主要是中老年, 文化程度偏低,倾向于保守,进而建池积极性不高;乌云花等指出奶农年龄越大越愿意恪守习惯散养,拒绝参与规模化养殖。至于奶农对牛粪是否污染环境和牛粪肥效高低的认知以及牛粪堆积方式没能显著影响建池意愿,一方面可能与约70% 的被调研奶农认为以自家习惯方式堆制出的农家肥较收集池堆制有机肥初级产品肥效高,近40% 的奶农认为牛粪不会带来环境污染和高达68% 的奶农习惯于不经过任何处理长期随意堆置房前屋后或田间地头有关,进而对建池表示无所谓的态度;另一方面, 可能与当下大理州环保培训组织辐射范围窄,组织方式存在缺陷,奶农对于环保的理解仍不到位有关。收入水平及收入来源未能显著影响奶农的建池意愿,因为在奶农们看来,环保与其关系不大,更多的是政府应承担的责任;调研中约50% 的被访农户表现出对建立村收集池成本分担的“零响应”(Zero Response) 或零支付意愿。

总而言之,奶农作为一个理性经济人,是否改变行为方式是一个长期动态的过程,在现阶段有些影响并不显著的因素,也许会在未来发展中随着政府环保宣传到位和奶农自身环保认识、观念及要求的提高而逐渐凸显产生积极影响。另外,牛粪收集池的成本是制约奶农收集牛粪的重要因素。本次调研了解到奶农对“村镇牛粪收集池“的预期距离是距村中579.77 m,并提出为建立“村镇牛粪收集池” 所愿意分担的成本。因此,研究农户的支付意愿、支付金额及其影响因素将做为后期持续性研究的内容之一。

四、主要结论及启示

通过在云南洱海流域开展以村镇为单位建立牛粪收集池奶农意愿的实证分析,结果表明,奶农受教育程度、奶农是否愿意卖掉牛粪和奶农是否与肥料企业合作3 种因素均对收集池建立呈现正影响。受教育程度越高,奶农接受环境友好型技术的可能性也越大。奶农是否卖掉牛粪是牛粪收集池建立的前提和必要基础。本次调查了解到,58.94% 的奶农愿意卖掉牛粪,还有一部分不愿意卖掉牛粪,其主要原因是缺乏年轻劳动力、附近没有牛粪收集站和奶农环保知识薄弱等。奶农购买使用有机肥的意愿越强烈,支持建池的积极性就越高。反之,奶农对有机肥不了解,环保意识薄弱,其与肥料企业合作的意愿就很低,支持建池的积极性也很低。

基于此,本文得到如下政策启示:

第一,加大对环境保护知识的宣传, 转变奶农的环保理念。通过海报张贴、手册发放或者讲座现场等一系列“保护洱海月”等活动,以高学历的奶农带动低学历奶农共同学习,强化环保理念,帮助奶农更好的认识“美丽乡村”的和谐美好;

第二,进行有机肥知识方面的讲解。定期组织农业技术人员和专家团队对奶农进行绿色环保清洁生产技术培训,传授农业废弃物循环利用方式,并随时开设田间课堂“面对面” 进行环境友好型技术指导,引导并培养奶农的卖牛粪习惯,提高奶农对有机肥初级生产、加工的了解,逐步提高示范区域内奶农的生产技能、技术含量和组织管理水平;

第三,加大地方政府科技研发力度,简化牛粪收集方式。建议组成以政府为主导,高校专家为核心成员的新型科研队伍,并拨出专项科研经费。开展对牛粪资源化处理的深入研究,提出农户收集牛粪更加简洁有效的建议;

第四,实施有效的生态补偿制度。补偿由2 部分组成:一方面,鼓励并倡导3~5 户奶农以“团购”形式向肥料企业购置有机肥,肥料企业低价卖给奶农,政府给予肥料企业部分补贴。另一方面,借助“村镇牛粪收集池” 的形式提高奶农卖牛粪的积极性,期间奶农损失的收益或增加的成本由政府进行补贴;

第五,鼓励农用地流转及建立奶牛托管所。政府应鼓励农户积极创新养殖方式,引导养殖小区、奶牛托管所的建设, 推动奶业生产的标准化、集约化、科学化和现代化的良性发展。

此外,积极引导奶牛散养户加入奶牛托管所之余,鼓励小规模种植户农用地流转,以结合地区植被、土壤肥力、耕地面积、人力资源等规划畜禽养殖量,实现种养平衡区域一体化,彻底防控非点源污染。(本文为节选部分)

参考文献:略

中国乡村发现网转自:《中国畜牧杂志》2017年6期

(扫一扫,更多精彩内容!)