品牌,起源于Brander,原本是人们通过给家畜以及私人物品留下印记用以和其他人进行区分。由此可见,品牌是商品的标记,具有自我宣传的作用,品牌是用来代表具有与他人不同核心竞争力的产品或服务。而随着社会的不断发展,品牌的内涵也在不断的扩展,它是经过市场的检验和时间的积累而形成的,代表了产品的质量、企业的形象、商家的服务等。因而只有拥有良好的品牌形象,才能在市场竞争中占有一席之地。

安徽省作为全国的农业大省之一,在亚热带与暖温带交替的区域,地理位置优越,气候条件湿润温和,非常适宜农产品的发展。2014年安徽省农产品总产值为2119亿元,相对上年增长5.8%,其中粮食总产量比上年增长4.2%,达到3415.83万t,油料总产量比上年增长1.5%,为228.80万t,棉花总产量比上年增长4.9%,达到26.33万t,糖料总产量为19.67万t,比上年减少2.7%,蔬菜总产量比上年增长5.5%,产量为2250.97万t,瓜果总产量680.73万t,比上年增长4.9%。但由于受到自然条件的限制以及缺乏品牌建设的意识,使得农产品均存在品牌多而杂、企业规模零散、产品附加值不高等特点。因此可以从区域产业集群的角度进行研究,进一步促进安徽省农产品品牌建设与维护。

1 农业产业集群与农产品区域品牌的内涵

农业产业集群是在农业产业范围内,地理上相对集中的农户、企业、政府、资源设施、组织结构、市场等要素通过互替或互补等方式协同发展,产生交易费用降低、规模经济、外部范围经济、知识技能快速流动等集聚效应,形成相互联系的有机群落。农产品是农业产业集群的主体,不同农产品的种植环境不同,也就形成农产品的差异化优势,所以不同农产品形成的产业集群具有不同的地域性。

农产品区域品牌是指在一个特定的自然环境及人文环境的区域内农业主导产业中,由农业相关组织注册控制,并授权由若干农业生产经营者共同使用的,以“产地名产品(类别)名”形式构成的,用以区分证明的农产品品牌,如砀山梨、怀远石榴、烟台苹果等。

农业产业集群与农产品区域品牌之间的关联性主要体现在以下几点:第一,两者的基础性。首先,二者具有相似的形成基础,都是基于所在区域独特的农业资源、地域文化以及加工方式而出现并发展的。此外,农产品区域品牌依托前者而不断深化发展。由于农业产业集群形成与发展的必要条件是区域特色资源以及地域文化,因此可以认为,农业产业集群是由基于特色资源优势的特定农产品发展而来的。农业产业集群一方面能够将特定区域相关联企业、农产品产地、农户等聚集到一起,另一方面以企业为依托,并通过专业化分工形成网络,共同推动当地经济的发展,同时,随着产业集群的不断深化及广化,也促进了区域农产品品牌的发展。

2 农业产业集群中品牌建设的博弈分析

2.1 企业合作创牌的博弈分析

企业间合作创牌属于协同竞争,即同与竞争矛盾的双方相互引导、相互转化、相互联系、相互依赖的对立统一过程。为了将企业间合作创牌时的博弈模型进行简化,这里在博弈过程中企业只存在合作与背叛两种状态。

企业间的合作创牌博弈应满足以下几点:首先,企业行为是不确定的。企业既有可能合作也有可能背叛;其次,单个企业是理性的,都是为了自身企业的利益最大化;第三,企业间合作创牌可以实现共赢;最后,企业间重复博弈,双方都可以看到之前的博弈结果。

在沈佩原(2001)等人研究的基础上,可以作出如下假设:

(1)参与人(Player)。假设企业A与企业B合作创牌,共同形成集群总资产,其中前者占A1,后者占B1,合作创牌共投入I,企业A、B分别占W1、W2,则两个企业的投入份额分别是a=A1W1,b=B1W2,且a+b=1。

(2)行动(Action)。如果选择合作,那么所获得的收益c也按照双方投入的比例分配,即两个企业的收益分别为ac,bc,而c又与λ(λ>1)成正相关,其中λ是两企业预期合作效应系数;如果企业双方不信任彼此,那么没有任何收益;如果A企业合作,B企业背叛,则B企业将得到A企业的所有投入,且今后两者之间不再有协同。设企业A合作的概率为p,则背叛的概率为1-p;企业B合作和背叛的概率分别为q和1-q,而这两者的影响因素可以简化认为是两企业声誉或者两者之间的亲情。σ(σ>1)是亲情因素,比如两企业之间是血缘关系的时候,σ=5;两企业是朋友关系的时候,σ=3等等;同时,企业选择合作的时候会受到正面的激励,用θ(θ>0)表示,双方的默契程度与合作次数相关,即θ越大,受益也就越大。

(3)战略(Strategy)。两企业如果前n次均选择合作,则第n+1次仍会选择合作行为;若其中一方在第n次选择背叛,那么双方之后就不会继续合作。

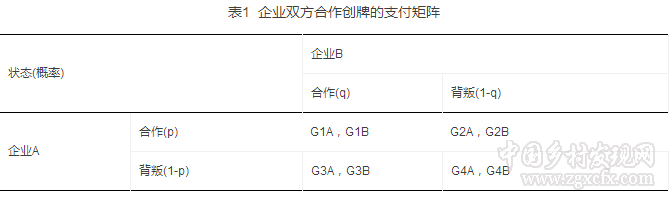

根据上述假设,构建双方在第n次合作创牌时的支付矩阵:

下面进一步分析企业A的策略支付(由于企业B的策略支付和企业A相同,故只考虑企业A)。

(1)企业A和企业B都选择合作时,有:

G1A=pqaλσ(1+θ)n-1I-pqaI=pqaI[λσ(1+θ)n-1-1] (1)

企业A选择合作,企业B选择背叛时,有:G2A=0 (2)

(3)企业A选择背叛,企业B选择合作时,有:

G3A=q(1-p)bI (3)

(4)企业A选择背叛,企业B选择背叛时,存G4A=G4B=0 (4)

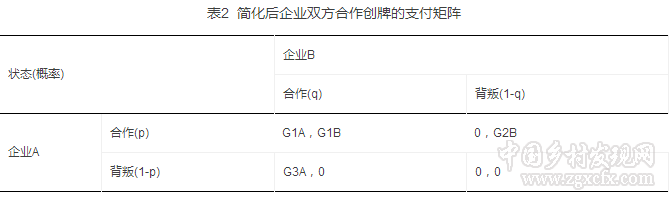

由上可以得出简化后的企业双方合作创牌的支付矩阵(见表2)。

由表2可知,ΔGA的大小决定了企业A选择合作(p)还是背叛(1-p),又

带入上面的(1)、(2)、(3)、(4)式,得:

GA=qI[aλI[a+θ)n-1-1] (5)

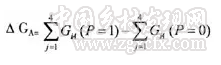

由式(5)可知,企业A若要选择合作,则需要满足ΔGA>0,即qI[aλI[a+θ)n-1-1]>0,又a≥0,所以

由(6)式可以看出:

(1)当n与θ固定不变时,λ、σ越大,a越小,得出第一个协同条件:当预期的收益较大或博弈双方有较强的亲情时,尽管双方所占投入的比例以及按比所得的收益较小,仍愿意参与到合作中来,因此对于中小型企业来说,合作是更好的选择。

(2)当λ与σ固定不变时,n、θ越大,a越小,得出第二个协同条件:随着企业间合作次数越来越多,企业的支配性逐渐降低,采取背叛策略的概率也就越小;而当双方合作的次数有限时,在具有较大的支配性的情况下,才有可能选择合作。

由于双方的策略方式相同,所以企业B若要合作需满足:

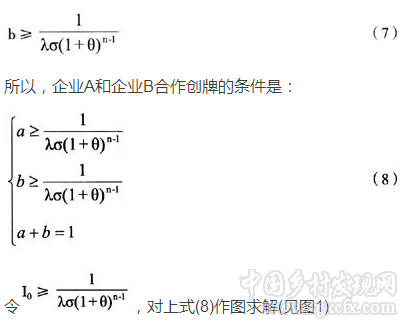

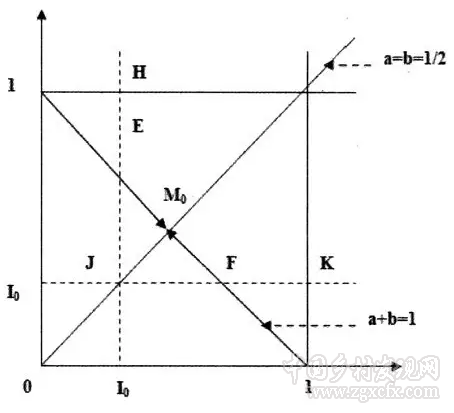

图1 企业合作创牌的有效投入区间

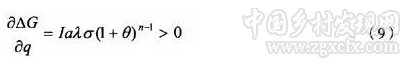

由图1可知,式(8)的解在HJK区域的右上方,同时又因为解在直线a+b=1上,所以[E,F]为双方合作的条件区间,又λ、σ、θ、n越大,I0的值越小,区间[E,F]越靠近直线a=b=1/2,因此得出第三个协同条件:对等投入是促进企业双方协同竞争的方式。进一步将式(8)对对q求偏导可以得到:

由(9)式中可以看出来∆G是q的增函数,可以得出:企业间合作创牌越稳定,意味着企业采取合作行为的概率更大,是第四个协同条件。

通过以上分析,可以从下面几点考虑促进企业双方合作创牌:

(1)提高λ值。也就是从双方合作结构与方式、双方相互交流进行等角度促进双方合作。

(2)提高n值。由上述双方协同条件可知,合作的次数频繁更有利于双方相互了解,形成更好的合作关系。

(3)提高θ、σ值。可以通过利益分配的合理化、严格合作制度以及促进良好的区域文化等方式实现。

(4)提高q值。可以通过提高企业间的信息交流、文化交流等方式加强企业间的信任,同时加大对背叛的惩罚力度,以提高企业双方的合作意愿。

2.2 品牌维护过程中基于柠檬市场的博弈分析

在品牌建设的过程中,由于信息的不健全,有些企业会通过以次充好或者假冒伪劣的手段牟利,因而在区域品牌的创建阶段,“柠檬市场”的出现会对产业集群和区域品牌产生极大的危害。为了解决这一问题,这里通过博弈的方法来说明卖家与买家的策略选择。

为了更方便的描述博弈行为,本文首先假设(1)该市场为完全竞争市场,即该市场中只有买家和卖家两个参与对象,且双方都是理性经纪人,都是为了追求自身利益的最大化;(2)买家只能“购买”或者“不购买”,卖家只存在“诚信”或者“不诚信”两种决策;(3)政府会监督卖家,并惩罚不诚信的卖家。

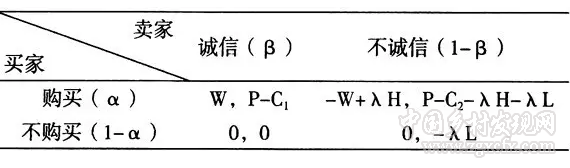

设商品的价格为P,诚信商品的价值为W,不诚信商品的价值为-W,诚信成本为C1,C2是不诚信的成本,H是卖家被发现不诚信时对买家所支付的赔偿,α是买家选择购买商品的概率,β是卖家诚信经营的概率,λ是经营时不诚信被发现的概率,L是卖家不诚信经营被发现时的惩罚。由此得出买卖双方博弈的收益矩阵表。

表3 买卖双方博弈收益矩阵表

假设R1是买家期望收益,R2是卖家期望收益,则:

R1=α[βW+(1-β)(-W+λH)] (10)

R2=β[α(P-C1)]+(1-β)[α(P-C2-λH-λL)+(1-α)(-L)]=αβ(C2-C1+λH+λL)+α(P-C2-λH)-λL (11)

(1)若给定β时,买家购买时的期望是:

R1(0,β)=α[βW+(1-β)(-W+λH)]=0 (12)

R1(1,β)=α[βW+(1-β)(-W+λH)]=β(2W-λH)+λH-W (13)

当R1(0,β)=R1(1,β)时,即β*=(λH-W)/(λH-2W)时,买家既可选择不购买也可选择购买;当β*<(λH-W)/(λH-2W)时,买家的最优决策是不购买;当β*>(λH-W)/(λH-2W)时,买家的最优决策是购买。

(2)若给定α时,卖家收益的期望是:

R2(α,0)=αβ(C2-C1+λH+λL)+α(P-C2-λH)-λL=α(P-C2-λH)-λL (14)

R2(α,1)=αβ(C2-C1+λH+λL)+α(P-C2-λH)-λL=α(P-C1+λL)-λL (15)

当R2(α,0)=R2(α,1)时,即α*=(λL)/(C1-C2-λH)时,卖家既可选择诚信也可选择不诚信;当α*<(λL)/(C1-C2-λH)时,卖家的最优决策是不诚信;当α*>(λL)/(C1-C2-λH)时,买家的最优决策是诚信。

(3)通过以上分析,该博弈模型的纳什均衡为α*=(λL)/(C1-C2-λH),β*=(λH-λW)/(λH-2W),卖家会α*=(λL)/(C1-C2-λH)在时选择诚信,买家会在β*=(λH-W)/(λH-2W)时选择购买。因而卖家的经营是否诚信与不诚信经营被发现时的惩罚L有关,因此,加强政府的监管对于解决区域品牌建设过程中的“柠檬市场”有很大的促进作用。

3 品牌建设和维护过程中的政策建议

3.1 增强政府在品牌建设和维护过程中的引导和监督职能

政府应当认识到区域农产品品牌是当地经济的核心竞争力,是带动农业发展,促进集群扩张和提升当地经济的主要途径。作为当地经济发展核心,建设和维护区域农产品品牌需要政府的大力引导以及严格监督。首先应该因地制宜,注重区域特色,充分发挥地方农产品优势,在打造区域特色品牌的同时,通过集聚效应将品牌建设与外部资源相聚集,并根据发展需求制定不同的战略,进一步升级当地的经济结构。另外,在为品牌建设过程中提供支持与引导的基础上,还需要建立和完善健全的监督体制。政府应当严格监管,对于不正当竞争或恶意竞争、扰乱市场秩序、假冒伪劣或者以次充好等行为应当严格惩戒。在此基础上,政府应当加强服务引导、文化建设以及环境建设,形成良好的企业竞争环境,并不断完善市场秩序。

3.2 充分发挥企业的主体作用

企业作为区域品牌建设的主体,不仅是品牌建设过程中的主要参与者,同时也是实现产品价值的最终受益者,因而应当从以下几点充分发挥企业的主体作用:首先应当提升产品的竞争力。区域品牌的成长依赖于企业以及产品的成长,因此应该对产品与服务不断创新,不断提高产品的核心竞争力。其次,促进企业彼此的合作。通过企业间的合作,不仅能够对资源进行整合,同时企业支配性变小,因而风险承担也就越小,越能减少企业投机主义出现,进一步促进各企业共同发展。第三,企业积极维护区域品牌。企业作为品牌建设的主体,应当从根源上减少机会主义行为,对于集群内部企业出现的不和谐的现象应当积极整治,从而降低品牌在建设过程中存在的风险。最后,集群企业应当拥有属于自己的技术创新研究所。企业间通过有偿共享研发成果,使得企业及时掌控最新的研究成果,能够提高研究成果的利用率。同时,通过技术创新研究所,可以准确高效的为企业提供成果及服务。

3.3 品牌建设过程中的风险防范

在品牌建设时会隐含多种风险,比如因集群的老化或者衰亡而对当地经济造成巨大影响的结构性风险或者因过于依赖集群自身优势而逐渐降低对外界环境的应变能力而衰亡的内生性风险。因此,可以利用以下方式加强风险防范。首先,完善区域内基础设施的建设。自然资源、通讯、交通等基础设施建设将直接影响到品牌建设。其次,政府应当加强对产业的选择。从长远考虑,根据区域特色,选择适合当地发展的产业,并在不同时期制定不同的战略,促进产业的长远发展。最后,企业应当加强创新能力的培养。企业应当根据品牌建设过程的不同时期以及遇到的不同问题,对应做出不同的产品与服务,加强对外界的应变能力。

参考文献:

[1]廖建起.区域品牌与企业品牌的关系[J].中国科技信息,2006(12).

[2]张晗,吕杰.农业产业集群影响因素研究[J].农业技术经济,2011(02).

[3]李亚林.区域品牌的形成创建机理研究—以农产品区域品牌为例[J].科技创业月刊,2012(11).

[4]郭忠强.基于产业集群的区域品牌发展战略研究[D].吉林大学,2012.

[5]熊爱华.基于产业集群理论的区域品牌培植模式比较研究[D].天津:天津大学,2007.

[6]龙小宁,张晶,张晓波.产业集群对企业履约和融资环境的影响[J].经济学,2015(04).

[7]张传统农产品区域品牌发展研究[D].北京:中国农业大学,2015.

[8]王军,李鑫.区域特有农产品品牌整合的政府行为研究—以长白山人参品牌为例[J].农业经济问题,2014(05).

作者:安徽财经大学国际经济贸易学院 王万柱 王虹蔺 姚佳

中国乡村发现网转自:《农村经济与科技》 2016年第21期

(扫一扫,更多精彩内容!)