党的十九大报告中提出实施乡村振兴战略,明确要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,加快推进农业农村现代化。2018年2月,中央一号文件对实施乡村振兴战略作出了全面部署。让农业强起来、农村美起来、农民富起来,让乡村留住绿水青山、记住乡愁,这是中华民族伟大复兴的重要任务,是加快农业农村现代化的必然要求,是传承辉煌农耕文明的迫切需要,是亿万农民的美好期待,是做好新时代“三农”工作的根本遵循。传统村落的保护与利用是整个乡村振兴战略在推进过程中十分重要的一个环节,是题中应有之义。

传统村落是传统建筑精髓和群居文化的重要组成部分,对研究古建筑和传统文化有重要参考价值,被誉为“活态文化”。对传统村落的保护,不仅是对历史文化遗存的尊重与坚守,更是对传统文化根脉的延续与传承,彰显出中华民族引以为豪的文化自信。玉溪山清水秀,历史悠久,底蕴深厚,人文鼎盛。那些具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的传统村落、乡土建筑,是玉溪人民智慧的延续、文化的传承,展现全市深厚文化内涵和独特历史,是一座座“露天博物馆”。让传统村落以一种新时代的速度振兴,让积淀厚重的乡土文化实现创造性转化和创新性发展,进而为乡村振兴提供精神动力和文化支撑成为亟待解决的问题。

传统村落因其承载着历史的基因,刻录了历史的辗转,被许多专家学者赞誉为文化之根,传统村落文化是中国最大的文化遗产。然而,随着工业化、城镇化的快速发展,传统村落衰落、消失的现象日益加剧。如何留住传统村落,留住我们的文化之根,让传统村落重焕光彩,成为摆在公众面前迫在眉睫的一个问题。

一、玉溪国家级传统村落的村落概况与现状

1、石门村基本情况

(1)石门传统村落保护情况

玉溪市澄江县海口镇石门村是属于海口镇松元村委会下属的一个村民小组,于2014年11月被住建部列为第三批国家级传统村落,传统村落保护规划于2015年7月通过县级评审上报备案。该村总计245户824人,划定保护区面积94.3公顷,其中核心保护区6.8公顷、建设控制地带18.3公顷、风貌协调区69.2公顷石门古村内至今保留着200余年的传统民居,以及100余年的具有彝族特色的房屋。房屋构造以三间两、加门头、滑三间等建筑风格为主,并在外墙涂染具有彝族文化的图案。

石门传统村落保护资金430万元,其中:

1、石门传统村落保护一事一议财政奖补项目补助资金150万元(玉财农改〔2016〕43号)建设内容:道路硬化3825平方米41.37885万元;道路天然石材板铺设2300平方木33.6559万元;透水砖铺设950平方木13.90135万元;石台阶60米0.6759万元;挡土墙480立方米15.9216万元;500管径混凝土管(道路过水管)50米,800管径混凝土管(道路过水管)10米投资1.83698万元;太阳能路灯45盏32.10858万元;亭子(1座)建设及周围石板铺设(80平方米)9.8116万元;古树保护(5株)1万元;古井保护(3座)9000元;消火栓管道铺设600米4.8864万元;室外消火栓8套0.946736万元。

2、石门传统村落环境综合整治补助资金180万元(玉财建〔2016〕228号)建设内容:饮用水源地保护4.87万元;污水收集系统94.71万元(沉沙井6座3.27万元,明沟1460米41.98万元,DN300管道1167米25.65万元,DN400管道166米3.96万元,DN500管道470米12.55万元);污水处理工程75.48万元;垃圾清运工程11.29万元(垃圾桶20只1.9万元,垃圾房4座3.22万元,清理工具6套0.372万元,垃圾车1辆5.8万元)。

3、玉溪市“百村示范、千村整治”行动整治村补助资金100万元(玉农危改办〔2016〕2号)建设内容:新建公厕2座31万元,道路硬化1200米12.98万元,天然石材板路面2150㎡31.47万元,挡土墙116.55立方米3.87万元;场地硬化234平方米2.34万元,植草砖场地420平方米2.94万元;太阳能路灯17盏12.13万元;特色民居示范工程320平方米9.6万元。

(2)海镜村基本情况

云南省华宁县青龙镇海镜村是华宁县青龙镇辖区域内的村落,地处高原明珠抚仙湖东岸,南与江川县接壤,北同澄江县毗邻,是一个依山畔水、风光秀丽的地方,距离华宁县城 60 公里,距离青龙镇政府 15 公里。海镜村行政村所辖面积约 34 平方公里,其中湖面积8 平方公里,包括小山、湾子、海镜寺、新村、上村、塘子、老得坎、汉排、小山头、龚家湾、居乐 11 个村民小组。海镜村于 2013 年 8 月被列入第二批国家级传统村落。海镜村自清朝康熙年间沿海地区龚姓家族在此地选址安居,并在此地世代传袭汉族传统文化至今。海镜村自 90 年以来发展迅速,村庄规模不断扩大,村庄建设突飞猛进。村庄在快速发展之下,整体风貌及特色受到空前威胁,需要尽快对村庄进行整体性保护,同时对其发展做出有效引导。该村总计676户2010人,规划面积88.69公顷,核心保护区57.36公顷。

海镜传统村落保护资金734万元,其中:

(1)、海镜传统村落保护一事一议财政奖补项目补助资金150万元、海镜传统村落环境综合整治工程180万元及小山一组、龚家湾、居乐、塘子小组村落环境整治工程204万元,涉及传统村落范围内建设内容为:铺设4691米污水管网,泄洪管1500米,砖砌排水沟120m,C25砼排水沟400米,破损道路硬化恢复,青石板道路硬化7400米,消防管道2900米,古戏台修复一座。

(2)、玉溪市“百村示范、千村整治”行动整治村海镜寺小组项目资金100万元,建设内容道路硬化1600米,休闲活动场所硬化250平方米,人畜饮水高位水池一座、管道800米,村内亮化太阳能路灯20盏。

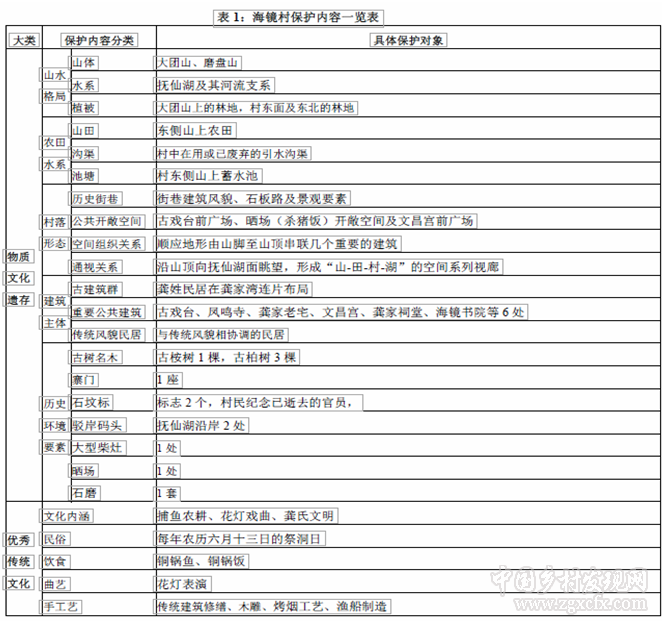

(3)、玉溪市“百村示范、千村整治”行动整治村小山一组小组项目资金100万元,建设内容污水管道520米,道路硬化420米2200平方米,人畜饮水管道1200米。详见表一:海镜子村保护内容一览表。

二、玉溪传统村落文化资源保护与开发存在的问题(以海镜村为例)

随着海镜村社会经济发展,村民自身居住改善需求增强,近几年在古村范围内新增了一些村民自建住宅,穿插布局于古村之中。主要原因在于宅基地不足,只能原地重建,并且村民的自建缺乏引导,自建住宅多为砖混结构,体量较大,在建筑体量、材质和色彩上与古村整体风貌不相协调。村民的自建和改造行为主要表现在三个方面的问题,首先是村民在改造的过程中常常出现“简单粗暴”的改造方式,比如村内出现突兀的现代风格建筑,出现随意搭建的太阳能热水器,以及由于“新农村”建设,出现“千村一面”的垃圾回收设施;其次是古村在发展的过程中由于缺乏科学的规划引导,存在“考虑不周” 的改造方式,在市政管线布置时,没考虑美观性,管线裸露在外,影响古村风貌;在巷道硬化中,没考虑排水需求,致使现在出现污水横流的问题;再次是村民在发展的过程中采取被迫的改造方式,表现在直接向室外排放污水,建成突兀的雨水落水管,在屋檐口随意开抽油烟机出风口等缺乏必要发展引导的问题。由于缺乏相应的管理措施和保护要求,此自建改造之风难以控制,并有逐步增多趋势,对古村未来的保护带来威胁,逐步侵蚀着古村历史格局风貌。

海镜村现有产业结构以农业及第三产业为主导,产业特色鲜明,以种植蔬菜(豌豆、香菜)、烤烟及旅游服务业为主。海镜古村的产业发展策略应扬长避短,充分利用自身历史文化资源,形成新的具有高附加值的产业系统,以建设绿色生态型产业(生态农业和服务业)为主导。

要充分发掘海镜古村的历史文化资源,整体性保护海镜古村,包括古村本体和与其相互依存的周边自然环境,包括物质文化遗存与优秀传统文化,延续村落价值特色,彰显古村魅力。 完善海镜古村基础设施与公共服务设施体系,改善环境卫生,促进村庄可持续发展,提升村民的生活水平。促进古村优秀传统文化的保护与利用,确保古村人文特征的延续与传承。通过对文化载体历史遗存进行保护,进而保护村落传统文化,生活生产方式,和加强村庄精神的保护与传承。在保护的基础上发展古村文化旅游,提升古村发展的活力,使村民因古村的保护而受益,提升生活水平,并带来可持续的、长久的利益。

不断协调古村与“新村”的关系,保护与发展同步。海镜古村为保护的重点,是历史文化名村价值与特色最为集中的区域,应予以重点保护,未来逐步疏解与保护相冲突的相关职能,如集中的家畜养殖、与古村历史文化不相关的工业等,适度疏解人口,降低古村内的发展压力。规划设计将新增人口与发展建设用地布局在古村以外(即村庄南部小山一组新村及村庄北部龚家湾古村以北),使之形成新、老两片发展区,新增拓展区主要位于古村南部,以发展为主,增加村庄整体活力;古村以保护为主,禁止进一步的拓展和内部新建建设(除规划允许的建设除外),并为未来遗产展示利用提供基础。

小结:以海镜村这一传统村落走访调研,我们发现传统村落在保护与开发方面存在以下几个问题:

1、传统村落保护发展项目监管难道大。传统村落的保护范围广,涉及的部门多,传统村落进入中央财政支持名单以后,所取得的农村环境综合整治、“一事一议”财政奖励补助、国家重点文物保护、中央补助地方体育与传媒事业发展、非物质文化遗产保护等五个方面的专项资金,分随各个部门组织实施,造成了对传统村落保护发展项目进度情况不清,项目实施难以取到有效的监督。

2、基层专业技术人员严重缺乏。传统村落蕴含大量的历史文化、物质文化和非物质文化,但因缺乏专业技术人员对传统村落的文化进行收集、整理、挖掘和修复,导致了传统村落在申报编制规划上难以按要求完成,并最终造成传统村落文化的散失、缺失和消失。

3、新建建筑与传统建筑风貌不协调。“建设性破坏”、“规划性破坏”是传统村落保护目前这两个村落面临的一个主要问题。农村盖新房、建楼房是为了满足农民提高生活质量的需求,传统住房的功能已经不能满足现代人的住房需求,特别是传统住房的采光、通风、格局、安全、消防等实际情况,加上缺乏统一规划和引导,造成私搭乱建的新楼呈现于一座座传统古村落中,存在过度开发的问题,严重破坏了传统村落的建筑文化氛围。

三、玉溪市完善传统村落保护与发展对策

1、传承传统文化,耕读文明和田园生活。为进一步强化优秀传统文化保护的意识和行动,加大民族民间文化的传承保护力度,让美丽乡村传统的生产生活场景永远鲜活,我们要加大对民族村寨、传统村落的保护力度,完善保护名录,做到修旧如旧,传形传神,加强对古路、古桥、古涵、古井、古塘、古树、古藤等历史环境要素的有效保护,防止过度商业化和娱乐化,让乡村与城镇、自然与人文、传统与现代各美其美、美美与共。

2、提升乡村绿色发展综合指数。在建筑上,要体现少数民族民族建筑风格,不能简单粉刷或照搬照套其他地区建筑风格。特别是石门村,世居以彝族居多,必须严格按照保持传统村落完整性、真实性和延续性的基本要求,秉承保护与发展相辅相成的理念,科学安排好传统村落保护发展工作。

挖掘乡镇、村庄的人文、生态特色内涵,以村为单位做好规划,打造“一村一景、一村一品”,彰显村庄个性,保持乡村风貌,突出乡村特色。加大传统村落安全防灾保障项目建设力度,修复古路、古桥、古墙、古井、古树等历史环境要素,改善基础设施和公共环境,整治重要文化遗产周边、公共空间、坑塘河道等公共环境,加强对规划文物的修缮与陈列展示,保护与传承非物质文化遗产。利用一批影响较大的传统村落建设项目,引导全市传统村落进行高层次的综合开发利用,构建全市传统村落大网络,将这些美丽的村落有机结合在一起,保护与发展互相促进,形成一幅传统村落历史文化风情长卷。

3、是打造丰富多彩的民族节庆,增强人文感召力。民族节庆活动是民族文化重要表现形式,在每个节庆活动中,都要开展相应的仪式活动,每个仪式中都有明显的地方特色和民族特征。认真打造好民族节庆,使民族文化等得到充分展示,让来到的玉溪的客人能感受和体验到浓浓的民族文化气息,能感受和体验不同时期的民族节庆。同时,对于民族优秀传统文化要挖掘、整理、保护、传承,增强民族的自豪感,提升民族地区精气神,丰富民族村寨精神文化生活具有重要的意义。

4、是深入挖掘文化遗产,大力发展特色产业。充分挖掘村落文化内涵,不断拓宽对外文化交流,形成特色文化产业,拓展生存发展空间,支持和帮助传统村落发展旅游业、现代观光农业、农家乐、生态有机产品种植与加工等产业。

5、是营造浓厚的民族文化氛围,展现独特的活动玉溪的魅力。民居要体现民族文化,让客人进入房屋就能感受到不同于其他民族的文化。包含要注入民族风俗习惯,发扬少数民族热情好客的优良传统,充分展示不同民族“千里不同风百里不同俗”的独特魅力。

6、秉承“以人为本、道法自然”的理念,让美丽乡村更加美丽。树立山水林田湖是生命共同体的思想,保护好溪流、林草、山岳、田园等生态细胞和民族村寨、传统村落等文化元素,传承好传统文化、耕读文明、田园生活,点燃游客心中“最美的乡愁”。把产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕作为乡村振兴战略的总体要求。把“以人为本、道法自然”作为乡村振兴战略与“三农”发展的意境。令居者心怡,让居住在乡村里的群众生活得更美好,增加他们的收入,提高他们的幸福指数;令来者心悦,让来到乡村旅游的人们感到舒适、快乐,受到教育、陶冶。

7、“乡村振兴,生态宜居是关键”。培育和扶持以休闲农业、乡村度假、古镇村落、特色民宿为代表的乡村旅游新业态。尊重自然,让人们望山见水、记住乡愁,注重在山水上做足文章,实现山水融合。多给自然“种绿”、多给生态“留白”。保护好湖泊、湿地、溪流等生态细胞,实现坡坡花果山、田田蔬菜园、户户农家乐的建设目标。

8、保护生态,让良好生态成为推动发展的诱因。落实习近平总书记在2015年云南考察的重要讲话精神所提出的守住发展和生态两条底线,善做山水文章,保护好溪流、林草、山丘等生态细胞和民族村寨、传统村落等文化元素。实施小康水、小康电、小康路、小康气、小康讯、小康寨六项行动计划,新建、改造,提升村庄基础设施。

9、突出展现自然风光、民族风情、特色风物,让美丽乡村成为观光休闲的公园。打造一村一品、一村一景、一村一韵,念好“山”字经,做活水文章、打好生态牌,慎砍树、不填湖、少拆房,绝不毁田园建公园,保护湿地,努力形成浓妆淡抹总相宜的水墨乡村格局,不断提升美丽乡村景观品质和乡村旅游价值,吸引更多的游客在乡村住下来、坐下来、静下来。

作者单位:民革云南省委文体总支部副主任委员、“云南乡村振兴传统村落民间保护计划”发起人

(扫一扫,更多精彩内容!)