【摘要】农村自治基本单元具有多种属性且与国家治理密切相关。随着国家治理能力的增强,农村自治基本单元的属性种类不断增多,属性内容不断转变。当国家治理能力较弱时,农村自治基本单元主要发挥社会属性,自我治理,自我服务;当国家治理能力较强时,农村自治基本单元的行政属性与经济属性随之增强,社会属性会因行政属性的压制而逐渐变弱。国家治理能力存在一定限度,这就需要合理利用自治基本单元的多重属性,通过行政属性与社会属性相分离、发展经济属性激活社会属性的方式,促进村民自治真正落地,实现与国家治理的良性互动。

【关键词】村民自治;自治基本单元;国家治理;社会属性;行政属性;经济属性

一、村民自治与自治基本单元

任何事务都需要依托一定的空间、组织或平台存在与运行,由此构成了相应的基本单元,村民自治作为一项村民共同处理村庄范围内公共事务与公益事业的制度与行为也不例外。近几年,中央一号文件连续提出“探索以村民小组或自然村为基本单元的村民自治试点”命题,说明目前以行政村为基本单元已经难以促进村民自治有效实现,急需寻找更为合适的自治基本单元。

自治基本单元是既能让村民直接参与公共事务达成共识的最大单元,又是能够自主解决单家独户所不能解决的基本公共问题的最小单元。目前,学界对于我国农村自治基本单元的论述还比较零散,既有成果主要从以下两个方面作出论述:一是自治基本单元与村民自治有效实现的关系研究。徐勇认为,自治基本单元是村民自治有效实现的基础,按照利益相关、规模适度、地域相近等原则合理划分自治基本单元,能够促进村民自治真正落地。张茜认为,当前法定的行政村与传统的自然村这两种基本单元的相互脱节,导致村民自治空转,如何调适二者之间的关系成为促进村民自治走出困境的关键。邓大才认为,自然单元(自治单元)与行政单元构成了中国农村基层的基本单元,是国家治理的基础,二者之间的组合与选择决定着基层治理的成效。二是自治基本单元的划定依据与标准研究。主要包括:群众参与是主体基础、规则自觉是制度基础、政策落地是现实基础、社会联结是关系基础、便于自治是组织基础、规模与利益是空间基础等。对于这些依据与标准,邓大才从历史经验视角将其归纳为“五个因素”与“两大标准”,前者包括产权相同、利益相关、血缘相连、文化相通与地域相近,决定着自治基本单元的位置;后者包括参与约束与能力约束,决定着自治基本单元的规模。

上述成果无疑具有很强的借鉴性与启发性,但也存在一定的不足:一是多注重农村自治基本单元的外在因素,对其内在属性关注不够;二是多从社会角度加以审视,无意间遮蔽了国家治理视角。实践表明,村民自治不是孤立静止的制度,人们会根据实际情况选择相应的基本单元实施自治。同时,农村自治基本单元的属性与国家治理之间密切关联,在不同的历史时期与不同的国家治理能力下,农村自治基本单元的属性各异。所以,我们有责任和义务回归国家治理视角,回到我国农村自治基本单元属性演变的历史事实。基于此,本文试图以国家治理为视角,以华中师范大学中国农村研究院进行的“深度田野调查”为主要依据,用微观实证的方法对中国农村自治基本单元属性的演化实践进行剖析,考察农村自治基本单元的多重属性与国家治理的相关性,以期更好地理解我国农村自治基本单元属性演化的规律走向。

二、农村自治基本单元属性演化的主要实践

在我国,家户是社会的基本细胞,一家一户是农民日常生产生活的基本制度形态。一家一户虽然能够调动农民的积极性,创造出辉煌的农业文明,但也存在天然的缺陷,他们无法解决一些依靠集体才能解决的公共事务。如果这些问题解决不了,非但乡村社会无法持续有效运转,而且国家治理也会失去稳固的根基。国家治理的智慧在于,通过外力或自然方式让各家各户联结起来,形成有效的自治基本单元,共同处理基本单元内的公共事务,自我提供国家所无法提供的民生所需的公共服务。

(一)传统时期的实践

传统时期,国家政权受限于财政、技术、人员等多种因素,往往采取“无为而治”,国家治理能力相对脆弱。为了生存与发展,村民纷纷利用血缘、地缘、军缘等关系自发联结起来,形成相应的自治基本单元,自我提供公共服务,自我解决公共事务。

1.血缘性自治基本单元

血缘是最原始、最古老的社会关系之一。传统时期,人们因血缘而聚,因血缘而居,形成宗族。宗族与自然村落紧密相关,宗族的发展过程往往是自然村落形成与分化的过程。在血缘性村落里,血缘相同的人们以族或房支为单位,共同处理村落内的公共事务,并向族人提供诸如集体防卫、社会救济等公共服务。

福建省龙岩市中川村,是一个胡氏宗族聚居的单姓村。胡氏村民迁入前,村内只有谢、张等几家农户分散居住。1420年前后,下洋胡氏第九世铁缘公迁居此地,垦地开荒,繁衍后代,不断壮大,逐渐成为中川村的主要村民。胡氏宗族以族规约束族人言行,调解族内矛盾纠纷;以族田提供公共服务,保障族人日常生产生活。可见,中川自然村是一个以胡氏宗族为主的自治基本单元。

广东省蕉岭县福岭村,原本是一个练、唐等姓氏杂居的小村落。后来,陈姓村民逃荒至此,繁衍壮大。人口激增所带来的人地矛盾不仅迫使其他小姓或消亡或搬迁,而且也迫使陈氏宗族的一些房派纷纷外迁,形成了多个以房为单位的小聚落。各个小聚落内,各房单独举办公共活动,提供公共保障,处理公共事务。以房为单位的小聚落也是一个血缘性的自治基本单元。

2.地缘性自治基本单元

血缘共同体毕竟多存在于华南偏远地区,其他地区则多以地缘为纽带进行群居。长江流域与华北平原多因垦荒、移民等因素依山傍水而居,形成村落。村落之内,人们相互协作,共同治理村落内的公共事务,形成了一个地缘性自治基本单元。

安徽省南陵县潘湾村,临近青弋江,境内河沟堰渠纵横交错。明朝中期,江西省婺源县的潘氏一人携家眷逃荒至此,插草为标,挑土为基,垦荒耕种,形成村落。后来,黄、丁、江、董等姓氏纷纷渡江南下,最初为潘氏家族打工,后购田建房,定居此地,形成十姓杂居的局面。在日常生活中,村民之间的生产合作、婚丧互助等事务都以村落为基本单位展开,维持着基本的生产生活秩序。

山东省东平县刘老庄村,始建于元朝,原有十多户刘姓村民居住。明洪武年间,因会通河重修,一些王、蒋等姓氏村民迁居此地,组建渡口,更名为王仲口村。为防御土匪,该村与附近的张家海子、蒋庄两个村落一起打更巡夜,保卫安全。不过,诸如婚丧嫁娶的生活互助圈、帮工换工的生产互助圈等日常行为还是在各自村落范围内完成,村落仍然是村民自我治理公共事务的基本单元。

3.军缘性自治基本单元

受军事影响,人们还会以军缘为纽带,随军而迁,占藉定居,形成聚落。聚落之内,人们合作互助,彼此帮扶,调解纠纷,形成军缘性自治基本单元。这种基本单元多出现于战乱频仍的北方,人们或随军驻扎,或移民填充,定居繁衍。

陕西省永济市城子埒营,因推行军垦制而形成。明洪武年间,朱、郭、陈、王四大家族的兵役随军来此开荒。四大家族以路或围墙为界,聚族而居,形成西营、营里、东营、后营四个小聚落。四个小聚落组成大聚落,统称城子埒营。日常生活中,四个小聚落界限分明,除了各自拥有神庙、祠堂外,生产生活中的公共事务都以小营为基本单位加以处理,其他小营不宜干涉。所以,因兵役而形成的各个小营(小聚落)才是自治的基本单元。

江苏省丰县赵集村,始于明永乐年间,原名永宁集。赵姓先祖助明破元,随军南下,定居此地,形成村落。之后,又有九个姓氏因“住亲戚”而来,共同构成了永宁集的村民。传统时期,村内设有寨主,由显要人物担任。寨主具有一定权威,可以组织村民共同处理水利修建、安全防卫、拜神求雨等公共事务,以此满足日常生产生活的基本需求。

传统时期,以血缘、地缘与军缘为纽带形成的自治基本单元具有以下共同特点:(1)自然形成,内生性强。传统国家除了税赋徭役等基本事务外,基本不与乡村社会发生联系。村民往往自发聚居,相互帮扶,共同生活。即使是最初略带国家建构痕迹的军缘性自治基本单元,随后也是自我发展,自我管理,自我服务。农村自治基本单元具有明显的自发性与内生性。(2)自治基本单元的社会属性明显。传统国家治理能力的不足变相地赋予了地方社会充分的自治权,村民往往在基本自治单元范围内生产合作、生活互助,自我提供生产生活中必需的基础性公共服务,共同解决日常生活中的各种公共事务,维持着村落社会的基本秩序。同时,由于土地多为各家各户私有,公共财产较少,加之重农抑商的传统思维,此时农村自治基本单元的经济属性较弱。

(二)国家建制时期的实践

在国家治理能力较弱的传统时期,农业文明能得以长期延续的重要原因,就在于人们自发联结起来形成自治基本单元,通过充分发挥其社会属性,基本上解决了农村公共服务的供给问题与农村社会内部的公共事务。但也要看到,这一时期的自治实践还有明显的历史局限:当时人们所需的公共物品相对简单,自治基本单元内所提供的公共服务也比较有限,它只能大体上维持农民生活与农业生产的正常运转,根本无法满足与适应现代工业化、城市化的发展要求。

1949年以后,我国进入了重要的国家建制时期。一方面,国家不断健全与优化国家制度体系,实现国家治理架构的完整性;另一方面,国家权力不断向基层社会延伸,实现国家对乡村社会的有效整合。因此,与传统时期自然形成的基本单元不同,1949年以后农村自治基本单元的设计完全颠倒过来,国家除了向人们提供各种公共服务外,还将行政功能、经济功能渗透到国家外力建构的自治基本单元内,自治基本单元的功能属性逐渐增多。总体来说,1949年以后的国家建制时期,农村自治基本单元发展主要有以下三个阶段:

1.以生产队为基本单元

人民公社时期是国家权力不断下沉与国家治理能力不断增强的时期。面对人民公社“一大二公”与家户小农“一小二私”之间的张力,1962年国家颁布的《农村人民公社工作条例(修正草案)》最终将基本核算单元下沉到生产队,实行人民公社、生产大队与生产队“三级所有,三级管理”。文件规定,农村人民公社主要负责社内的生产、财政、民政、粮食、治安等多项工作,公社内部重大事情,由社员代表大会协商决定。生产大队在公社管理委员会的领导下,主要管理本大队范围各个生产队的生产工作与行政任务。生产队是基本的核算单位,具有以下三项基本属性:一是社会属性。主要表现为队内成员通过民主自治方式决定队员的福利安排。二是经济属性。生产队直接组织队内生产,自主分配队内收益,是一个生产、交换与分配的经济单位。另外,生产队还要积极开展多种经营,并直接承担农业经营发展的重任,经济色彩浓重。三是行政属性。国家行政任务通过社队体制一直延伸到生产队,生产队需要在兼顾国家、集体与个人利益的基础上,认真完成国家征购、征派的各项任务。所以,生产队是一个基本的生产单元、经济核算单元与自治单元。不过,受当时社队体制的约束,生产队的社会属性萎缩,行政属性与经济属性显著。

2.以自然村为基本单元

人民公社体制的解体,使得国家基层治理格局发生了时空转换,“乡政村治”的治理架构由幕后走向台前,农村自治基本单元也由原来的生产队转变为自然村。1987年通过的《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》(以下简称《村组法(试行)》)就规定:各地方需要根据当地自然村的实际规模设立村委会,较小的自然村联合设立村委会,较大的自然村分开设立村委会。由于自然村与生产队在地域范围上大体相同,因此它也继承并发展了生产队的一些属性:一是社会属性。作为基层群众的自治组织,村委会要通过自我管理、自我教育、自我服务的方式,办好自然村内公共事务与公益事业。二是经济属性。村委会要在承接原生产大队的经济经营与管理职能的基础上,充分尊重村落集体经济组织的自主性与自治权,采取多种方式促进集体经济快速发展。据统计,1994年,除土地外,全国乡村集体经济生产性固定资产高达9363亿元,是人民公社时期三级固定资产的81倍,村庄经济功能显著。三是行政属性。村委会仍然需要承担宣传国家法律政策、教育村民加强民族团结等任务,但与生产队相比,自然村的行政属性明显弱化。

3.以行政村为基本单元

各地自然村规模不一,导致全国农村村委会设立形式各异,这给国家统一治理造成不便。1998年,国家修订通过了《中华人民共和国村民委员会组织法》(以下简称《村组法》),取消了村民委员会一般设在自然村上的规定,将村民自治的基本单元由自然村上升到行政村。此时的自治基本单元具有以下属性:一是社会属性。正式实施的《村组法》不仅要求村委会要实施“三个自我”,而且还要实行“四个民主”,在自治的基础上扩充了现代民主意涵,使得村民自治的内涵更加丰富,更具现代意义。二是经济属性。除了《村组法(试行)》规定的经济功能外,还增加了维护与发展家庭联产承包责任制等具体要求。在实践中,村庄的经济属性也得到长足发展。仅作为指导“三农”工作的中央一号文件更是连续多年将大力发展农村经济作为工作焦点。2006年中央一号文件更是明确要求在社会主义新农村建设中,必须将发展农村经济放在中心位置。三是行政属性。作为国家的基层组织单位,行政村本身就承担着百余项国家法律所赋予的行政职能,现实中的村委会往往会超越法定的乡村关系,演变成为基层政府的“一条腿”。

三个阶段的自治基本单元虽有不同,但也有一些共同特征:一是,都是国家力量建构的结果,而非自然形成;二是,国家治理能力不断增强,自治基本单元的功能属性也不断增多。在社会、经济、行政三种属性中,行政属性与经济属性不断增强,而社会属性出现不同程度的萎缩。在这种制度设计下,农村的水利、教育、卫生等大量民生事业得到蓬勃发展,有的至今还在受益,但是自治基本单元的行政属性增强,也给村委会带来了大量行政任务,由此导致村委会行政化,村民自治事务难以通过村委会加以处理,村民自治“上得了墙,但落不了地”,最终陷入空转状态。

(三)新时期的地方实践

进入新世纪,国家对“三农”工作的重点由单向注重农村经济发展转向农村经济发展与完善乡村治理并重。尤其是在十八届三中全会提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”命题之后,一些地方政府纷纷以国家治理现代化精神为引导,结合当地实际,自主探索,将原本建立在行政村上的自治权下沉到自然村或村民小组,并以此作为基本单元开展村民自治试验,取得一定成效。

1.以自然村为自治基本单元的清远样本

广东省清远市地处粤北山区,山高路远,经济贫困,村庄规模大,自治难以落地。以深入推进农村综合改革为契机,清远市决定调整村庄规模,以自然村为基本单元实施自治。一方面,调整治理结构。按照地域面积、人口规模等因素,就近将几个行政村划为片区,成立社会综合服务站,专门承接基层政府下达的各项行政任务。村委会由行政村下移到自然村,以一个或若干个自然村为单位设立村委会,自我治理自然村内的公共事务和公益事业。同时,将党支部建到自然村,确保党组织的领导。另一方面,经济赋权。村民自治需要一定的经济基础。为此,清远市积极构建自然村内村民的共同利益,激发村民活力。西牛镇的禾湾自然村是郭氏单姓村,人口540人,人均土地不到半亩。该村外部与邻村土地纠纷不断,内部又抛荒严重,村庄经济无发展,村内事务无人管。在清远市调整村庄规模过程中,禾湾村以自然村为单元统一规划,整合土地,将闲置的400亩土地中较好的土地再次发包后,剩余的100多亩土地对外招标,统一流转,统一经营。通过这种方式,禾湾村搞活了经营权,集体经济大幅增长。集体经济发展后,禾湾村以奖代补推进村庄整治,促使村庄面貌焕然一新。

2.以村民小组为自治基本单元的滁州样本

安徽省滁州市位于苏皖交汇处。近些年来,随着农村人口大量外流,滁州市的一些农村出现了公共事务无人管等问题,村民自治陷入困境。为稳定乡村秩序,滁州市主动将自治基本单元下沉到村民小组,在村民小组上成立村民理事会,进行民主协商,取得一定成效。其中比较典型的当属全椒县的大季村。具体做法如下:一是,组建片区。将原来的33个村民小组,按照产业趋同等原则划成11个片区,每一个片区成立一个村民理事会,选举理事3-7人。每2-3个小组设立1个党小组,每3-4个党小组设立1个党支部,确保每个理事会都有对应的党小组。二是,创建“六步理事法”。即村民理事会、村两委、村民代表、全体村民、理事分别按照程序进行“提事”“定事”“议事”“决事”“办事”与“评事”,聚焦小组内的重要公共事务。三是,盘活集体资产。为确保村民理事会正常运行,大季村积极盘活集体资产,壮大集体经济。2013年,大季村引入安徽荣鸿公司现代农业产业园项目,流转土地18万亩土地,村集体经济年收入达到40余万元,为村民小组自治奠定良好基础。到目前为止,大季村11个村民理事会开展协商议事40多次,化解矛盾10余起,建设水泥路约4公里,建设公共厕所10个,得到当地村民的高度认可。

3.以院落为自治基本单元的都江堰样本

四川省都江堰地处成都平原。2008年,都江堰利用汶川地震灾后重建机会,主动将自治权从行政村下沉到院落,实施院落自治。一方面,以村民聚集度为准,以共同生活便利为据,按照三五百人的规模就近划分院落。院落之内,成立院落党小组、院落委员会与调解委员会,通过民主选举方式产生相应的“领头人”“当家人”与“调解人”。院落全体成员集体协商,制定“院规民约”,成为村民共同处理院内公共事务的准则。另一方面,以“产权在组”为原则,以村民小组为单位鼓励村民成立农业经济合作社,以村集体为单位成立农业经济合作联社。经济合作社内以搞活流转权盘活土地资源,壮大村组经济,为院落自治提供经费保障。另外,还以院落为单位成立各种社会组织,促进院落经济发展。水月社区的王家院子建立了民宿旅游产业协会,会员数45户,共同促进民宿旅游健康发展。以院落为基本单元,激发了村民活力,提升了自治效果。院落自治实现了村民从漠不关心到理解支持、从被动接受到主动参与管理的转变,民众参与度达85%以上,满意率达90%以上。

4.以村落为自治基本单元的秭归样本

湖北秭归位于鄂西山区。山高路远,道路崎岖,村民来往不便,村民自治难以实现。2012年,秭归县开始积极探索“村落+理事会”的基层治理新格局。一是,重组村落。为充分发挥村落“熟人社会”的独特优势,秭归县将全县186个行政村进行分解,按照地域相近等原则成立2055个村落。每个村落成立村落理事会,通过“1名理事长8名事务员”的“一长八员”制度,实施村落自治。二是,明确理事会与村委会关系。村落内的公共事务由村民理事会按照村民提事、理事议事、村民决事的方式加以处理,村委会不加干涉。当理事会无法单独解决村落公共事务时,经村民同意后,理事会可以向村委会报告,请求协助。村委会不能以各种理由将行政性事务下达给村落理事会。三是,发展集体经济。除了上级政府每年给予村落的财政转移支付外,村民还自我管理,积极促进村落集体经济发展。水田坝乡王家桥村的大坪村落采取“占地互调,资金自筹”方式,自主修建果园路12公里,受益农户达36户92人;可服务周边柑橘园160亩,每年可节约柑橘采摘转运工资近10万元。九畹溪的尖刀崖落,34户村民原有茶园20多公顷。在村落理事长的带领下,仅3个月就新发展茶园47.33公顷,使得村落99%的土地都种了茶叶,年均收入1700多万元,村民收入和集体收入都得到了大幅增长。

从上述四个地区的探索可以发现一些共性特点:一是,各地都主动将自治权下沉到更小的自治基本单元,如自然村、村民小组、村落、院落等。与法定的行政村这一自治基本单元不同,这些自治基本单元不但规模小,而且种类多。二是,面对市场经济发展与农民多元需求,都注重发展集体经济,实现“以经济促自治”,自治基本单元的经济属性突出。三是,通过对基层治理体系的调整与创新,尤其是划小自治基本单元,可以防止自治基本单元内的行政属性对社会属性的压缩,进而促进自治落地。

三、国家治理与农村自治基本单元属性的关系

通过对农村自治基本单元形成及其属性演化实践的考察,我们可以发现国家治理与农村自治基本单元属性密切相关。

(一)农村自治基本单元具有多种属性且因时而变

通过上述分析可以发现,农村自治基本单元除了社会属性外,还具有行政属性与经济属性。当然,这三种属性的地位与作用存在差异:其一,社会属性是基础。社会属性是农村自治基本单元最为重要的属性,由自治的性质与目的决定。自治基本单元可以缺乏经济属性与行政属性而独立存在,但缺乏社会属性,它将不再是一个自治的基本单元。其二,经济属性是动力。农村自治需要一定的经济基础为前提。经济属性的发展,可以为自治基本单元更好地发挥社会属性奠定基础,也可以再次激活自治基本单元的社会属性。其三,行政属性是条件。自治基本单元内的行政属性与社会属性之间存在张力,行政属性的发展往往会压缩社会属性,影响自治效果。但是,行政属性也可以为社会属性的发挥提供必需的秩序保障。传统时期,农村自治基本单元可以发挥社会属性,提供民生性公共服务,处理基本性公共事务,维持基础性社会秩序,但这种秩序十分脆弱,往往是治与乱相随。当前,一些地方下沉自治基本单元,通过弱化或剥离其行政属性,实现其社会属性。但也要看到,这种弱化与剥离并非消灭行政属性,而是将行政属性留在上一级单元,由上一级单元承担相应的行政任务,维持着必要的社会秩序。

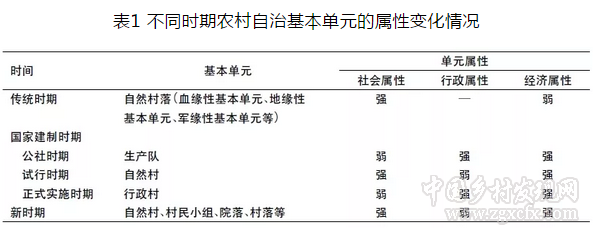

自治基本单元的多种属性随着时间的推移而变化。传统时期,自治基本单元是自然形成的,即使是略带国家痕迹的军缘性自治基本单元,后期发展也是自主的。此时,自治基本单元主要发挥社会属性,满足人们基本的生产生活需求。1949年后,自治基本单元具有了明显的国家建构色彩,单元属性也不断增多。其中,人民公社时期,自治基本单元的行政属性与经济属性明显,社会属性则极度弱化;村民自治试行时期,自治基本单元的行政属性开始减弱,社会属性与经济属性逐渐增强。但到了正式实施时期,自治基本单元的行政属性又开始增长,行政压抑自治,导致社会属性减弱。此时的经济属性在国家力量的推动下有所增长。到了新时期,以村民小组或自然村为基本单元开展村民自治的试点工作,可以看作是将行政属性从自治基本单元内剥离或弱化,进而增强社会属性的过程。在这一过程中,一些地方纷纷加大农村产权制度改革,多种方式发展集体经济,以经济促自治,自治基本单元的经济属性得到重要发展。具体情况如表1所示。

(二)自治基本单元属性与国家治理的关系

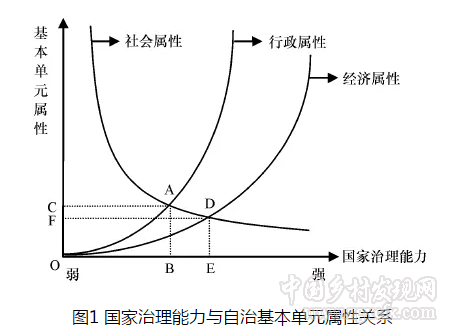

农村自治基本单元的属性与国家治理相关。从种类上看,随着国家治理能力的增强,农村自治基本单元的属性种类不断增多,即由传统的社会属性转变为现在的社会属性、行政属性与经济属性并存。这是一个由少变多、由简单变复杂、由单一变多元的过程,符合现代国家治理的需要与社会发展的需求。从属性转变上看,农村自治基本单元的属性是国家治理能力的函数。首先,自治基本单元的社会属性与国家治理能力负相关。当国家治理能力特别是公共服务供给能力较弱时,需要增强自治基本单元的社会属性,发挥自治基本单元的社会功能,自我提供国家无法提供的公共物品与公共服务;当国家治理能力特别是公共服务供给能力增强时,国家可以自上而下地提供民生所需的公共物品,处理基本的公共事务,自治基本单元的社会属性就会降低。其次,自治基本单元的行政属性与国家治理能力正相关。当国家治理能力较弱时,国家力量无法或有限地渗透到乡村社会之中,自治基本单元的行政属性就会变弱;当国家治理能力增强时,国家力量可以进村入户,自治基本单元的行政属性就会增强。自治基本单元的社会属性与行政属性负相关。伴随国家治理能力的增强,随之发展的行政属性会压制社会属性,导致自治基本单元出现行政化趋势。最后,自治基本单元的经济属性与国家治理能力正相关。当国家治理能力较弱时,人们主要依靠自治基本单元的社会属性满足相对单一的生存需求,自治基本单元的经济属性不太明显;当国家治理能力较强时,国家会赋予自治基本单元一些经济功能,以此满足多元的社会需求,自治基本单元的经济属性会随之增强。具体关系如图1所示。

从自治要求看,当国家治理能力低于B点时,可以增强自治基本单元的经济属性,与自治基本单元的社会属性一起,为人们提供相应的公共服务。此时,不宜贸然增强自治基本单元的行政属性。因为行政属性会压制社会属性,而此时国家的供给能力又不足,容易导致因国家与社会都无法有效提供公共产品与公共服务而带来基层社会秩序的混乱。当国家治理能力高于B点时,就需要增强自治基本单元的社会属性,保证基本单元的自治性质。增强的方式有两种:一是弱化或剥离自治基本单元的行政属性,为社会属性提供空间;二是充分利用经济属性(尤其是国家治理能力超过E点时),促进社会属性的发展。

(三)自治基本单元属性及国家治理的限度

国家治理能力存在限度。即使国家治理能力相当强大,它也无法提供人们所需的所有公共物品,也无法处理人们身边所有的公共事务。尤其是当国家规模大、人口多、地域广时,国家治理能力的限度更为明显。从图1也可以看出,随着国家治理能力的增强,自治基本单元的社会属性只是接近但不会与横轴相交,说明国家治理不可能完全取代社会自治,自治基本单元的社会功能不会完全消失。只要自治基本单元还存在,社会属性就存在,这只是强弱的问题。

国家治理能力的限度也恰恰说明了自治基本单元的行政属性的限度。自治基本单元的行政属性可以随着国家治理能力的增长而增强,压制自治基本单元的社会属性,但它不能完全取代社会属性。如果行政属性完全取代了社会属性,那么这个基本单元的性质也就发生了变化,它不再是一个自治的基本单元,可能成为一个行政(基本)单元。

自治基本单元的社会属性是有限度的。虽然可以通过发挥自治基本单元的社会属性来提供个人或国家无法提供的公共物品,解决个人或国家无法解决的公共问题,但也要看到,自治基本单元通过社会属性所提供的公共物品多是简单性的,所解决的公共问题多是小范围的,它无法满足现代社会中更广泛、更多元的利益需求。同时,自治基本单元的经济属性也是有限度的。虽然经济属性的增长可以为社会属性奠定基础,满足人们的部分利益需求,但它只能解决小范围、小规模的公共物品供给,且自身的经济功能还比较薄弱,承担风险能力不强,导致经济属性的可持续性不足。尽管如此,自治基本单元的社会属性与经济属性更接地气,更具有渗透性、补充性、契合性,可以与国家治理能力之间形成良性的互补。

四、利用基本单元多重属性,促进村民自治有效实现

鉴于上述结论与规律,国家与地方政府要想促进村民自治的有效实现,提升国家治理能力,就需要充分利用自治基本单元的多重属性,优化自治基本单元的多重功能。首先,调适社会属性与行政属性之间的张力。调适方式有两种:一是二者相互分离。当前国家鼓励各地划小自治基本单元,开展村民自治试点,其实是对行政村的行政属性抑制社会属性的反思,希望通过下沉自治基本单元,剥离行政属性,促进社会属性,实现自治落地。剥离后的行政属性上移或保留在更高一级的单元上,以此承接相应的行政任务,并作为防止国家行政事务向下延伸的重要屏障。二是弱化行政属性。当二者无法分离时,如北方的自然村与行政村往往是重叠的,就需要适度弱化行政属性,为社会属性提供必要的空间。弱化的程度需要根据自治基本单元的社会功能情况而定。当社会功能较强时,可以较多弱化行政属性;如果社会功能较弱时,可以较少弱化行政属性。

村民自治需要一定的经济基础。所以,充分发挥自治基本单元的经济属性十分必要。清远、滁州、都江堰等地的实践都是很好的例证。自治基本单元的下沉,要求集体经济单元也随之下沉,即在较小的自治基本单元上塑造一种有别于行政村层面的集体经济——共同体经济。当然,这种共同体经济应该是一种增益型的,而非汲取型的。以家户为单位收取相关费用进行公共事务治理,就是一种汲取型制度,它不仅无法维持长久,还会因一户不合作而立刻陷入困境。增益型的共同体经济要求在尊重家户个体利益的基础上,通过合作经营等多种方式盘活自治基本单元内的公共资源,在给每家每户带来额外经济收入的同时,也可以解决村庄公共事务治理所需的费用,以此促进村民自治有效实现。

作者系浙江大学城市学院法学院教师

中国乡村发现网转自:《华南农业大学学报(社会科学版)》2018年第5期

(扫一扫,更多精彩内容!)