农村基层治理模式,直接关系广大农民群众切身利益,影响国家大政方针贯彻落实和农村现代化发展进程。探索科学合理的农村基层治理模式,对于夯实国家发展基础、改善民生福祉、提高基层民主程度、促进农村全面健康发展具有重要意义。面对城镇化、工业化、信息化、农村现代化“四化同步”快速发展的新形势,亟需对当前农村基层治理模式进行深入研究和创新完善,构建更加有利于促进农村健康快速发展的科学治理模式。因此,近期将推出作者关于我国农村基层治理的改革思路的系列文章,敬请关注。

一、我国农村基层治理模式变迁

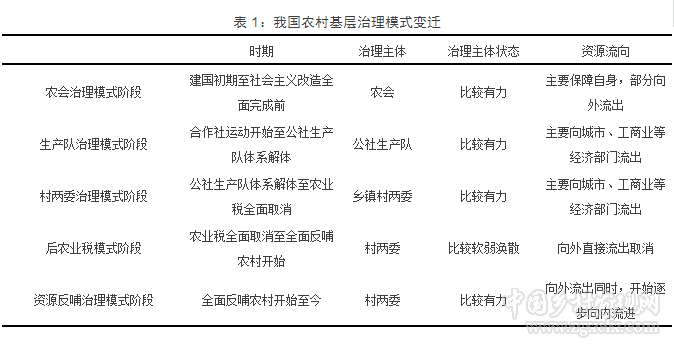

在两千余年的封建社会中,由于皇权不下县,我国农村长期以宗族乡贤士绅治理模式为主。建国后,随着国家对经济社会一插到底式的组织动员,原有的宗族乡贤士绅治理模式完全瓦解,取而代之的是国家直接管理下的农村集体所有制基层自治模式。农村基层自治模式的具体形式,随着我国社会经济体制从计划经济向市场经济转变,以及三农政策的变化,不断变迁发展。根据农村基层治理主体、治理主要任务、治理资源流向等治理特征变化,主要可分为五个阶段(表1):

一是农会治理模式阶段(1949-1952)。该阶段主要指建国初期至社会主义改造全面完成前一个短暂过渡时期。该阶段,广大农村刚刚获得解放,尚未建立起统一的、规范的治理体系,由革命中走来的农会组织,短暂代替了这一阶段的农村治理权力真空,实现了国家对农村的基本管理,维护了农村的基本经济生活秩序,保障了农村基层治理向新的国家治理体系的顺利过渡。该阶段农村资源以自我保障为主,同时为新生国家政权提供支撑。

二是生产队治理模式阶段(1953-1978)。该阶段主要指社会主义改造完成,农村开始推行合作化运动,直至公社——生产队治理体系解体的计划经济时期。该时期,农村的治理主体是生产队,生产队政社经合一,既执行公社下达的各种命令,如生产计划、政治宣传等,也负责本村的公共服务提供、内部管理等事务,是国家全面管理体制下的农村基本单元。该阶段农村资源大量向城市、工业等经济部门输送,农村为国家经济社会发展做出巨大牺牲和贡献。

三是村两委治理模式阶段(1979-2006)。该阶段主要指公社——生产队向乡镇——村体制转变,直至农业税全面取消阶段。随着国家基本经济制度,由计划经济向市场经济转变,改革开放逐步深化,国家对农村逐步放松管制,家庭联产承包责任制和村民自治制度逐渐成为农村的基本经济社会制度。该阶段村两委是主要治理主体,乡村关系仍然十分紧密。乡镇直接介入农村公共事务,是农村公共事务的提供者和管理者,在乡村关系中处于主导地位。村两委直接负责“三提五统”等公款公粮的交纳,负责村办小学、医疗点、计划生育、道路、水利等公共事务和基础设施的筹建管理,以及本村内部事务的协调管理。该阶段农村财富的生产能力不断提高,但农村资源的基本流向格局并未改变,农村依然向城市、工业等经济部门输送大量资源。该阶段大约持续了近30年时间,基本构成了我国当前农村基层治理的主要形态。在该阶段后期,随着费改税,国家从农村提取资源的弱化,该治理模式也逐步弱化。

四是后农业税模式阶段(2007-2012)。该阶段主要指农业税全面取消后的短暂过渡时期。该阶段由于“三提五统”、农业税的全面取消,国家不再从农村直接提取资源,但同时国家也尚未向农村直接注入资源。乡镇缺乏介入村庄内部治理的动力,乡镇村关系开始逐步淡化,除了必须的行政事务,乡镇工作人员逐渐很少下村。村两委人员缺乏村庄治理的动力和资源,农村处于无人管事、无钱办事的状态。该阶段农村基层治理相对比较静寞,矛盾较少、事务也较少,乡镇村主体均处于暂时性的不适应状态,该阶段是农村基层治理最为脆弱的阶段。

五是资源反哺治理模式阶段(2012至今)。该阶段主要指国家确定以城带乡、以工哺农、城乡统筹发展战略,开始大规模出台实施支农惠农政策阶段。该阶段一直延续至今。随着国家一般转移支付及各类专项转移支付的下拨,惠农政策资金项目和大量资源投入农村。农村逐渐由取消农业税后初期的无米下锅状态,变成拥有大量可利用资源。农村治理工作重点逐步由如何筹措资源,变成如何分配资源。在项目进村的影响下,村两委在惠农项目实施、内部治理中的话语权和自主权越来越大,在农村基层治理中逐步处于主导地位。

二、我国农村基层治理模式自我完善探索

为及时有效应对农村基层治理发展过程中,出现的各种不足与挑战,我国农村基层治理模式,以村两委为主要治理主体,不断创新探索完善发展。通过政策的主动出台,地方群众的大胆实践,学者的深入研究,我国农村基层治理在实践探索和理论研究等方面,均取得了丰富的经验成果,形成了许多可供借鉴的机制和模式,为农村基层治理模式深入完善奠定了基础。

一是一肩挑模式。在村民自治制度设计建立之处,村支部书记、村委会主任分别由不同人员担任,各自承担不同职责。在村两委发展过程中,由于村支部书记、村委会主任之间,经常出现权责不明、职责交叉、彼此掣肘、互相对立等纠纷,甚至出现村委会主任凌驾村支部书记之上等现象,为避免村庄内耗,同时也为加强党在农村的执政基础,一段时期内,各地曾大力推广村支部书记、村主任一肩挑制度,甚至部分地区要求一肩挑比例达到95%以上。一肩挑模式虽然一定程度上缓解发农村基层治理内部矛盾,但该模式与村两委制度的设计初衷有悖,而且在实践中,由于实际利益考虑,各地大多有村支部书记、村委会主任分设的倾向,因此在农村基层组织建设基本稳定后,该模式也不再作为硬性要求强制推广。

二是基层组织阵地建设。该项举措的出台,主要是应对后农业税时期,农村基层组织软弱涣散,基础设施落后,缺乏基本活动场所而出台。该项活动由组织部门牵头,在全国统一组织开展。在强有力的财政资金保障下,该项政策取得巨大成效,全国农村基层组织阵地建设得到巨大改观,大多数村两委办公场所得到统一建设修缮,配备了大量办公桌椅、电脑、多媒体等基础设施,基本实现了在农村看得到红旗、看得到党组织所在的政策目的。但实践中,也出现了大量新改扩建的农村基层阵地未能得到充分利用,大多公共设施处于闲置状态,一定程度了降低了该政策的社会效果。

三是一定三有机制。该项政策的出台背景,与基层组织阵地建设政策的出台背景相同,均是针对后农业税时期农村基层组织弱化涣散而出台的补救措施。“一定三有”,即定权责立规范,收入有保障,干好有希望,退后有保障。各地实践中,对该政策不断完善,保障力度不断加大。该政策使村干部,由原先的义务为村民服务性质,变成国家的编外聘任人员。村级组织成员有了实际的利益保障,村两委干部从事村级事务的积极性和战斗力一定程度上得到了恢复。

四是六位一体模式。“六位一体”,即村党组织、村委会、村经济合作组织、村代会、村务监督季员会、村和谐促进会等为一体的村级组织体系。该模式是对农村既有多元自治组织的整合,希望对各类组织进行整合凝聚,以期进一步提高农村治理水平。与之相似的模式还有基层党组织全覆盖、农村民主组织全覆盖、农村经济合作组织全覆盖、综治维稳组织全覆盖“四个组织全覆盖”等具体模式。该类模式理论上对健全农村基层治理具有较好效果,但实际推广中由于难以保证村民平等参与权等原因而推广效果不佳,形式大于效果,实际成效大多仅限于极个别试点村庄。

五是五瓣章模式。五瓣章模式指将村委会公章、村财务公章等分成五瓣,分别由不同人员保管,只有五个人共同同意才能使用的模式。该模式又有三瓣章、七瓣章等不同形式,在全国各地均有出现,如贵州锦屏县、河北青县等。该模式大多源于村民的自发行为,暗合分权制衡思想,是改善村级治理的积极创新。但该模式由于实际运行及法律制度等方面的困境,一直未能全面推广,大多局限于个别探索村周边区域。

六是微治理模式。微治理是对村民自发改善村级治理探索的统一概括,微治理的具体形式多样,各不相同,但共同点是民主参与,民主监督、自我管理、自我服务。具体有山东的村民议政日、安徽的村民理事会、山西的乡村社区等。该类模式属于自发性质,村民参与性高、目的集中、成效明显,实际效果好过于自上而下推广的“四议两公开”等模式,对完善村两委治理模式具有积极补充作用,值得深入研究借鉴。但该模式也由于自发性质,各村情况千差万别,难以形成统一制度全面推广。

七是能人治村模式。该模式又名领头雁工程、致富带头人工程等,指推选具有较高致富能力、群众威望较高的人担任村两委干部,带领村民致富奔小康、建设和谐新农村的模式。该模式一定程度上对加强村级治理主体建设,促进村庄经济发展具有积极作用,但由于人员甄别困难,实践中经常有致富能力高但品性不佳的人被推举为村两委负责人,影响了该政策的实施效果。同时能人治村也会进一步加剧了村庄治理的能者垄断现象,不利于促进村民平等自治进程。

八是大学生村官制度。该制度源于江苏,后推广于全国,是对大学生三下乡志愿者活动的制度化改进完善。该制度初衷是为农村输送新鲜血液,培养基层干部,扩大大学生就业。该制度实施以来,一定程度上实现了该制度的最初目标,农村年轻人多了起来,乡村治理力量得到充实,一大批大学生村官典型不断涌现,成为当地新农村建设的示范标杆。但该制度实践中,也出现大学生村官与农村结合不紧密,沉不下、留不住,经常被乡以上机关借调,大学生村官职责不清,沦为村内勤杂工等现象,影响了大学生村官作用的发挥和大学生村官制度的社会形象,大学生村官制度需要进一步健全完善。

九是驻村帮扶制度。驻村帮扶制度是各地加强农村基层治理、加快新农村建设的重要举措,具体名目有万名干部大下乡、三进三同、基层建设年等不同活动名称,特别是近年来随着群众路线教育实践活动的深入推进和脱贫攻坚战的全面开展,该项制度越来越常态化、制度化、规范化。中央近期便专门下发了关于选派脱贫攻坚行动第一支部书记的通知。该制度与我党在农村的发展建设模式渊源深厚,是我党践行群众路线的重要体现,是对基层包村干部制度的加强提升。该制度有力地促进了各方资源向农村的汇聚投入,有效地改善了农村的基础设施建设和基层治理,取得了积极成效。但该制度也存在重经济经党建、未能深入介入村庄内部事务、与村庄结合不紧密、重表面建设、短期性强、活动成本高、资源利用效率不高、激励不足等问题,亟需改进完善。

(作者:河北省张家口市农委)

中国乡村发现网转自:微信号 新三农

(扫一扫,更多精彩内容!)