一、发展特点分析

1.农业机械化水平有很大提升。自2004年《农业机械化促进法》实施以来,我省的农业机械化发展迎来了黄金发展期。

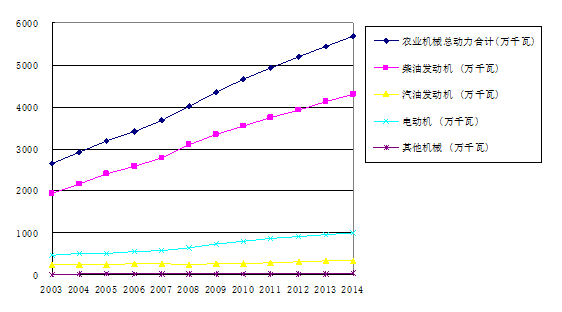

从农机总动力来看,增长较快。2015年,我省农机总动力5900万千瓦,同比增长4%,农机总动力在全国居第五位。2003年-2014年,我省农业机械总动力增加3016万千瓦,年均增长7.1%;柴油发动机动力年均增长7.5%,电动机动力年均增长7.1%;每个农业人员配置的动力水平从1.3千瓦提升到3.1千瓦。

图一:2003年-2014年我省农业机械动力发展状况

从机械分类来看,耕整收等生产类机械增长快,大型机械更为突出,运输、排灌和加工等辅助类机械占比大。2003年-2014年间动力增量中,耕整机、农用运输车、农产品加工动力、农用排灌动力机械、联合收获机械、大中型拖拉机分别占17.1%、16.7%、15.4%、13.3%、11.2%和8.7%。2014年,农用载重汽车和运输车、排灌动力、农产品加工动力、耕整动力在动力总量中占有的比重分别为30%左右、18.5%、15.3%和13.3%。

从平均功率来看,普遍有所增加。2003年-2014年间,联合收获机械功率增加了61.7%,农用运输车增加48.9%,大中型拖拉机增加13.5%,耕整、排灌平均功率在4-5千瓦/台之间。

从普及水平来看,农用机械普及水平普遍提升,较大型农业机械提升水平更大。2015年,各类农业机械已达810万台以上。按一台机械覆盖的户数来看,耕整机、排灌动力机械及水泵覆盖水平提升到6户左右;农用运输车、小型及手扶拖拉机提升到50户左右;大中型拖拉机、联合收获机提升到100户左右;大中型拖拉机配套农具、小型拖拉机配套农具提升到250户和100户左右。烘干、植保机械的普及水平近年来提升很快。

从不同农作物机械化发展来看,由粮食作物向经济作物,由种植业向农、林、牧、渔业,由产中向产前、产后延伸。水稻生产机械化是我省农业机械化主攻方向。一般认为,农业机械化水平40%以下是初级阶段,40%€€70%是中期阶段,70%以上是高级阶段。目前,全省水稻机耕、机插、机收率分别为93%、24%、80%,水稻耕种收综合机械化水平达68.4%,超过全国水稻主产区平均水平,接近高级水平。水稻全程机械化水平高于50%,特别是近年来机插水平提升全国最快,有力推动了水稻全程机械化水平的提高。

此外,油菜综合机械化水平52%,油茶、玉米、棉花、蔬菜、烟叶、茶叶、薯类等主要农作物生产机械化水平在44%以上。畜牧水产养殖业、林果业、设施农业及农产品初加工等机械化全面发展,其中,畜禽规模化养殖比重达72%。随着全程机械化的提出,机械化发展从产中向产前、产后的延伸。

2.补贴政策发挥关键作用。目前,我国各类惠农扶持资金总额达1.8万亿元左右,人均3000元,亩均1000元。

在农业机械化补贴方面, 2004年€€2015年,我省共获得中央财政农机购置补贴资金67亿,约占全国的4.6%,省内各级财政农机购置补贴支持资金3亿多元,对农机购置的补贴力度达到30%-50%,补贴各类农机具340万台(套),受益农户和农机服务组织累计达250万户,拉动农民农机投资230亿元。

近年来,每年获得中央农机购置补贴资金在12亿元左右,每年省级财政安排的农机购置、机械化示范推广及服务体系建设等资金近5千万元。加大了对机插秧、“百千万工程”、洞庭湖区农业机械化、水稻生产全程机械化项目的支持力度。

3.新型经营主体作用重大。一是弥补了农村劳动力的不足。农村青壮劳动力大量进城务工,农田出现大量撂荒现象,严重影响了国家粮食安全。在国家惠农补贴政策支持下,粮食生产和农机服务的新型主体逐渐出现并发展起来,他们运用机械化手段,通过规模经营,既获得了比较好的收益,又保证了农业生产的稳定和发展。二是展现了农业机械化的效率优势。农业机械化的效率水平可以通过人均种植的田亩数来衡量。通过新型主体,几千亩的经营土地已经成为现实,展现了农业机械化的效率魅力。

目前,我省种粮大户、合作社等新型经营主体达14万个以上,流转耕地面积1900万亩,占承包耕地总面积的36%。全省家庭农场总数突破3万户,经营土地面积超320万亩,户均110亩左右。农民合作社数量4.5万个。农机合作社近3000家,农机从业人员超过10万人,经营水田超500万亩,年作业服务面积超过2000万亩。

4.政府工作贴合实际。十多年来,根据实际,我省出台了一系列的规划、意见、通知,稳妥推行土地经营权流转,推进适度规模经营和农机合作社发展,从易到难,突出重点,统筹兼顾,农业机械化发展成效显著。

二、发展问题分析

1.机械化水平发展不平衡。一是不同地形区的发展不平衡,地区差别大。我省耕地多分布在山地、丘陵,占80%左右,湖积平原区占20%左右,农机具“上山下地”难,农业机械化在湖积平原区发展快,丘岗和山地区发展滞后。湘北的洞庭湖区主要农作物机械化水平在70%左右,湘中丘陵区在30 %左右,湘西湘南山区仅20%左右。二是不同环节机械化水平发展不平衡,全程机械化水平不高。以水稻为例,目前,在机耕、机插和机收三个环节,机插水平明显落后,仅为24%,在全程机械化的各环节中,产中作业机械多,产前、产后作业机械少,机干率仅为10%。三是不同领域机械化发展不平衡,全面机械化水平不高。表现为经济作物种植与收获的机械化水平仍不高,全程机械化中的多个环节还是空白。农、林、牧、渔的机械化还有很大空间。

2.新型主体稳定经营困难多。一是土地集中变数大。农村土地流转过程是市场化的,中间隔着诸多有田的农户,有田者持田而沽,土地流转时限、承包价格等流转条件多种多样,并且不时变化,众口难调,不利于承租者长期和稳定的经营土地,也减弱了新型主体加大投入的意愿。二是市场变化影响大。新型主体要直接面对市场,生产资料、劳动力成本攀升、补贴面有限、国内国际价格倒挂、竞争者加入等市场因素都会减少收益水平,改变盈亏平衡点,规模越大,压力越大、风险越大。三是服务支持难保证。农机化经营是资金和技术密集型,社会化特征更明显。目前,新型主体获得信贷支持和相关服务仍较难。

3.农业效率提升难以推进。农业效率的提升是以大规模土地集约经营为前提,机械化只是提供了手段。我省离真正的规模化经营还很远。2003年€€2014年,人均耕地面积维持在6亩左右,没有太多变化,与美国、加拿大等人均土地400-500亩的情况有很大差距。加拿大家庭农场土地经营面积平均达4500亩,按照目前我省家庭农场110亩的规模,只需要50万户,意味着95%的农户要转移出去,短期内难以做到。

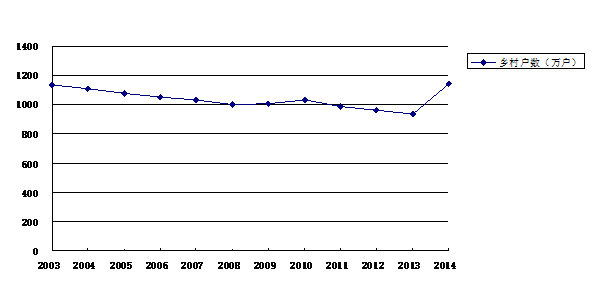

另一方面,随着国家对三农支持增强,农民城镇化意愿变低,不愿放弃土地,甚至出现逆城镇化的情况。从我省统计年鉴的数据来看,2014年农村户数反而增加,甚至超过了2003年的水平,多年来户数持续减少的趋势完全逆转。

图二:2003年-2014年我省农村户数变化

再者,流转土地是租用性质,与土地私有下的土地规模化经营有本质不同。在租用土地的情况下,面对外部风险,进一步集约经营会受到阻碍。

因此,由于制度差异和政策调整不及时,即使手段上实现了机械化,但整体效率可能反而会更低,以补贴和租金养了一批土地食利者。

4.补贴政策存在不足。一是普惠型补贴和生产主体脱节。国家的农业项目和惠农资金实行“普惠制”,不管种粮与否,而对新型主体没有特别支持,不符合“谁种粮、谁受益”的原则。二是一些新增补贴操作上待完善。比如农机报废更新补贴,受惠机具少,仅限有牌照拖拉机和联合收割机,大量急需报废的中小农机被排除在外,报废期限过长,农机报废补贴与更新补贴“捆绑”执行也有争议。三是资金使用分散。农业投入资金涉及部门多,资金使用衔接、统筹不足,“撒胡椒面”,降低了资金使用效益。

5.机械化带来一些新问题。农业机械化作业是对传统作业方式的革命,有变化就会带来一些新问题。比如,大规模稻田翻整使用的大型轮式拖拉机,导致耕地泥脚变深,并形成恶性循环,而履带机转运成本高;使用大型农机对机耕道破坏严重;新型主体在耕地租用期内投入不足,破坏性使用耕地;新型农机具使用后,农机作业如何与农艺配合;农机“下地难”“住房难”“看病难”;农机市场“小弱乱”;农机技术服务体系不完善,农机技术服务人才短缺;合作组织自身发展;农机作业安全问题。

三、政策建议

1.努力推进经济社会的持续发展。我国人均GDP水平与世界先进水平相比还有很大差距,只有经济社会有更大的发展才能提供更多的非农就业岗位和水平较高、健全的社会保障。农业机械化发展是三农发展的重要方面,根本出路还要依赖于经济社会的发展。

目前,农村土地承包制度还承担着安全垫的作用,土地小块并且权属分割是制约农业效率提升的制度性问题,不是短时间内能解决的。要防止短视和急功近利的政策行为,迫使农民放弃土地,将农民强行推向城镇。要通过持续的发展,不断提升城镇就业吸纳能力,收水到渠成之效。

2.明晰农业机械化发展思路。主要就是“替代优先,兼顾效率,着力全程,全面普及”。

替代优先就是以保证粮食生产为目标,防止耕地“非农化”“非粮化”倾向,针对撂荒、劳动力不足的情况,在补贴政策支持下,通过机械化完成对劳动力的替代。

兼顾效率就是土地的适度集中,通过机械化实现规模化集约经营。要通过补贴政策的适时调整,防止农村长期地出现土地食利群体和农村人口城镇化停滞甚至反转,要实现减人不减地,提高整个农业生产的效率水平。

着力全程就是以全程机械化为抓手,针对机械化生产的薄弱环节,破解农机制造和农业机械化关键环节技术瓶颈。要因地制宜,有针对性地开展全程机械化工作,表现出地方特色。

全面普及就是推进农、林、牧、渔各业的机械化。通过示范工程,提高普及水平。研究不同田型的农业机械化方法,加快丘陵山区农业机械化。

3.着力保护新型主体的积极性。一是要保证有田可种。不论是流转土地或托管经营土地,要保护好大户的利益,教育农户增强契约意识,维护合同的法律效力。二是要有钱可赚。在种粮比较效益持续下降的情况下,要合理引导粮田流转或代管价格,补贴向大户倾斜,及时进行粮食收储。三是要做好服务。做好政策、信贷、保险、信息、技术、管理等方面的服务和帮助工作,解除后顾之忧,引导他们稳定经营。

4.适应政策变化做好工作。一是要适应国家补贴政策的变化。受WTO“黄箱”补贴遵从“两个8.5%”的上限约束,国家对农业补贴的空间逐渐变窄。“十三五”期间国家农机补贴的基本方向是“缩范围、降定额、促敞开”,补贴品类向粮棉油糖等主要农作物集中,突出全程机械化,补贴对象将更直接地面向从事农业生产的个人和农业生产经营组织,同时,补贴品目会缩减,很多产品补贴额度要下降。

近年来,国家对耕地深松作业和保护性耕作给予了较大关注,我省应研究如何因地制宜、因势利导。二是要做好“三补合一”的改革工作。“三补合一”就是将种粮直补、良种补贴、农资综合补贴合并为农业支持保护补贴,划出一部分资金支持粮食生产适度规模经营,我省目前在试点,应及时总结,取得经验。三是做好农机具报废更新补贴工作。农机报废更新已纳入了补贴范围,我省大多数耕地仍是分散经营,中小型农机需要持续地报废更新。在农机发展模式上,要更多地借鉴日本模式,将补贴及优惠贷款涵盖到中小型农机。

5.促进农业机械化不断发展。一是提高我省农机具生产水平。要重视农机具品牌建设,坚持走高品质环保路线,加强售后服务,提升产品的市场美誉度。拓展农机具生产种类空间,向全程各环节、粮食、经济作物、林果、养殖、畜牧业等方面发展。二是做好教育培训和服务。加强对农民农业机械化知识的培训,抓好农机化技术推广、维修和管理人才队伍建设,就近建立农机运营保障中心,“送培训、送技术、送政策、送年检”,杜绝假冒伪劣产品,为农业机械化提供良好的发展环境。三是注意不断解决发展过程中出现的一些问题。比如,研究推广符合当地环境条件的稻油、稻烟等水旱轮作模式,改善稻田泥脚,增加可机耕面积。整合政府资金,保证基层农机化工作经费,提供农机燃油补贴,支持机耕道、车棚机库建设。加强农机具使用安全的宣传和监管。防止新型种粮主体的短期化行为和非农化行为。

作者系湖南省人民政府发展研究中心区域处副处长

中国乡村发现网转自:湖南省人民政府发展研究中心《对策研究报告》2016年第45期

(扫一扫,更多精彩内容!)