1.问题的缘起

近年来,随着中国社会老龄化速度加快,越来越多的中老年人,在步入退休年龄或结束务工生涯之后选择返回家乡养老,形成了人口迁移中的一种特殊情况——老年返乡迁移(Elderly Return Migration)。不同于一般类型的居住迁移,返乡迁移作为目的地固定的迁移模式,会更多的受到中国传统文化的影响,而“乡愁”便是传统文化中“落叶归根”的心理体现,故乡的生活环境和质量也对中老年务工人员的返乡迁移起着直接或间接的作用。从“乡愁”的物质角度着手,深度认识和探索中老年返乡迁移这种现象,对于全面了解返乡人口需求,优化迁入地的社会建设和养老系统有着很重要的意义。

欧美地区的老年人口返乡迁移研究起步较早,也得出了一些通用的理论和假定。一般来说,中老年迁移者的返乡行为主要有三种动因,首先是家乡和流入地的生活成本差距;第二是迁移者对迁出地的负面印象或对家乡的主观感情;第三则是迁移者随着年龄的增大而产生的风险回避倾向[1]。还有学者认为,中老年人外出务工时间较长,积累财富的初始目的已经实现,而出于“乡愁”或是对家乡相关信息更了解的原因,他们倾向将这笔财富投资或消费在家乡[2]。目前我国对外来务工人员的返乡迁移的研究也表明,务工人员的返乡举动往往受多重因素的共同影响[3]。农民工在进行迁移活动时主要考虑的是城市和农村的就业机会对其的吸引力,简单来说,返乡流的形成是城市与农村的生产力相互作用的结果[4]。从社会学的角度考虑,造成农村劳动力回流的因素主要有:工作机会(如失业、失去劳动能力等)、个人或家庭原因(赡养父母、照顾孙子女等)、社会制度及惠农政策(工作地对外来人员的不平等待遇、家乡惠农政策)等 [5][6][7][8]。

基于此,本文试图运用近年来较为综合和全面的一套中老年个体追踪数据——中国健康和养老追踪调查(CHARLS,2011全国基线) ,通过有针对性的数据提取和分析,来探索中老年人返乡迁移的基本特征和规律。在本研究中,“返乡迁移”被定义为返回自己出生地的迁移,“返乡中老年人”的标准为:在出生地以外地市居住过一段时间(6个月及以上),并在50岁之后返乡。

2.中老年返乡人员的个人特质

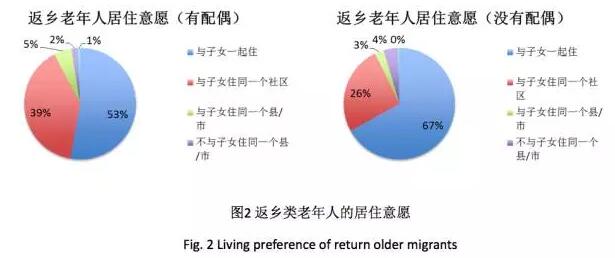

首先,通过对样本的描述性统计分析来检验所筛选样本是否符合“中老年返乡务工人员”的定义。如图1所示,在雇主类型方面,返乡中老年移民在企业和个体户工作的比例最高(32.6%,45.9%),即返乡移民中相当一部分为农民务工人员,其在各类企业/个体商业中从事过非农劳动,然后在年龄增大,劳动能力降低后选择返回家乡,因此,样本可以较为充分地反映此类移民的特征。

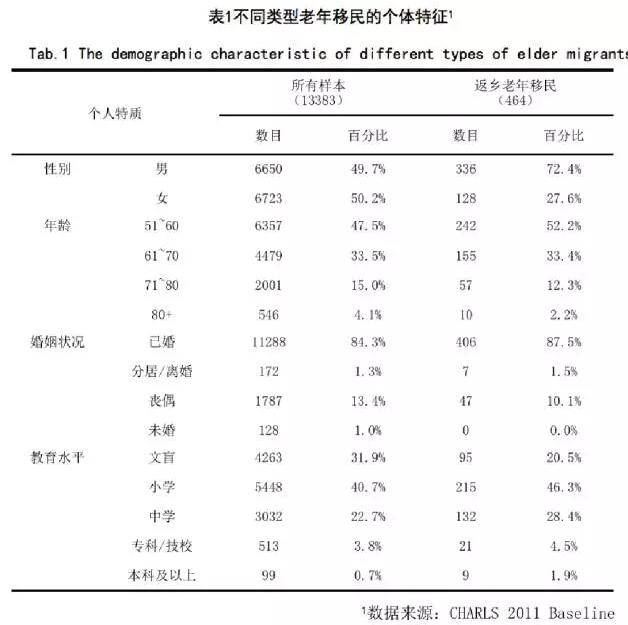

中老年移民作为一个特殊的群体,其年龄、婚姻状况、教育程度、成长环境等都与不进行迁移的同龄人有所区别,而其迁移决策和行为模式也会受到其个人特质的影响。因此,将不同类型的老年移民个人特质与整体老年样本做比较,可以看出此群体的差异之处(表1)。

从表1可以看出,在性别方面,返乡类移民的男性比例则明显升高,占72.4%。这说明,返乡移民的构成符合研究假设,即返乡移民主要是中青年时期外出务工人员。

从年龄分布来看,返乡移民的年龄分布呈现出一种随年龄的增长而逐渐降低的趋势,返乡率最高的年龄为50岁,即统计的始点,而次高出现在55岁,即普遍企业职工的退休年龄。返乡迁移主要也发生在50~59年龄段,但在具体年份之间基本是离散分布,介于3%到8%之间。而在60岁及以上的迁移率则显著降低,到80岁以上几乎为零。

从婚姻状况来看,已婚的返乡移民比例较高(87.5%)。值得注意的是,有24.4%的人在问卷中选择的是“已婚但不与伴侣同住”,这反映了返乡中老年移民中有很多人处于事实的分居情况,而此情况很有可能因务工造成。

从教育水平来看,返乡移民文盲率比整体样本要低(整体:返乡=31.9:20.5)。受过小学(46.3%)和中学(28.4%)教育的人比整体样本略高,但在专科及以上水平则相差无几。其他学者也研究发现,返乡的农民工比仍在外就业的农民工平均受教育年限低,但仍比全部农村受教育年限高[5]。

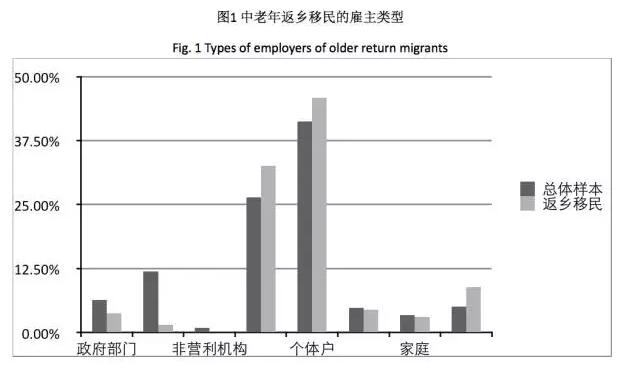

居住意愿也会对中老年务工人员的返乡行为产生影响,尤其是与离婚、丧偶等中老年常见生活变化协同作用的时候。由图2可见,在有配偶时,返乡类老年人中有超过一半(53%)的比例选择与子女一起住,而在没有配偶的时候,有67%的返乡类老年人选择“与子女一起住”,可见,返乡中老年人大部分都认同家庭聚居的观念,对家乡和家人的依恋之心强烈。

3.中老年务工人员返乡迁移的主要动因

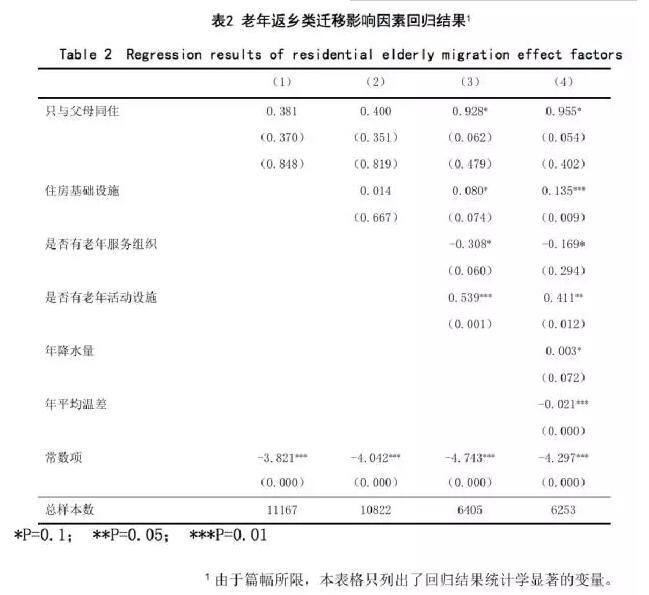

在迁移动因分析上,由于返乡迁移为二元选择变量,本文运用二元Logit模型来研究影响老年迁移的动因。当发生返乡迁移时,因变量的取值为1,否则取值为0。根据老年人居住特征和主要影响因素,本文引入从家庭居住结构、住房情况、社区设施、地理属性四个方面的变量,对返乡迁移的影响因子进行分步回归分析,并通过对回归结果的解读来探索影响返乡迁移的原因(详细的模型构建和变量解释请点击左下角“阅读原文”)。从回归结果(表2)得出的老年返乡类迁移影响因素主要如下:

(1)“回乡尽孝”的观念

在家庭结构的因子层,返乡迁移在“只与父母同住”这一选项中表现了明显的正相关性。这表明,务工中老年人的返乡行为与其赡养父母的需求有着明显的关系。中国传统社会是一个以家庭为基本组织单位的宗族血缘结成的社会,而维系一个家庭和谐最重要的观念就是孝。对于在外务工人员来说,在年轻时为了获取更大的成长空间和更为丰厚的劳动回报,突破“父母在,不远游”的古训远走他乡,然而在内心深处仍对身在家乡父母带着歉疚和牵挂。随着他们步入中老年期,由于劳动能力下降所导致的劳动所得相应减少,加之父母大都已经年迈,农村养老设施和服务的缺乏,父母的养老和照料需求处于极大的缺失状态,子女返乡成为了唯一的选择。因此,孝亲文化对于老年返乡迁移具有很强的内在推动作用。

(2)较好的住房设施

在住房类变量中,住房基础设施的完备性对返乡迁移有明显的正相关性。尽管农村社区建筑质量尚不存在广泛的问题,然而,在基础设施的建设方面,农村住宅与城市住宅则相去甚远。由于农村居民点布局相对分散,基础设施铺设成本较高,大部分农村社区都仅能做到集中供电,其他基础设施则需社区甚至家户自行解决,通讯设施也不够普及。这对于长期外出务工,适应了城镇生活的人来说是一件相当大的挑战。因此,家乡社区的基础设施建设水平的提高,对于务工人员返乡具有良好的促进作用。相应的,为了减少基础设施不足的负向影响,务工人员也可能在回乡后翻新、加盖或购置住房。

(3)融洽的邻里关系

在社区内部组织方面,“老年活动设施”对返乡行为产生了正向影响。在农村地区,由于居住的空间更为开放,邻里之间的交往相较于城市更为密切和融洽,“社区”的意义更大。对于居住在农村的居民来说,活动基本都是在周边邻里之间展开,因此,社区活动对于返乡移民的吸引力实际上是熟悉而融洽的邻里关系、乡土乡情对他们的吸引,这种熟悉让他们有一种精神上的归属感,这也是“乡愁”在其精神方面的重要影响部分。

(4)宜居的生态环境

尽管家乡地形对返乡的影响不大,但中老年人倾向于回到降水量多,温差小的地区。一方面,因为在其结束城市务工后,需要继续从事农业劳动而维持生计,而降水量大、温差小是适合大部分农作物生长的环境,可以降低其返乡后生活的难度。更重要的是由于因为此类地区气候条件和生态环境相对优越,较城市生活环境而言更为宜居,因此使得出生于此类地区的居民更容易返乡居住。

综上,对于老年返乡务工人员而言,其返乡迁徙是在“乡愁”情绪的影响下,源于家庭需求和自身归属感的主动选择过程,其主要动因有出于为父母尽孝的观念(其处于耄耋之年的父母则有着更大的照护需求)、较好的居住条件(既可能是其改善居住条件的方案,也可能是便于其适应家乡生活的积极诱因)、对融洽而熟悉的乡土乡情的向往、以及对宜居的自然生态环境的选择。尽管中老年人大多有“叶落归根”的心愿,但那些生态环境好且居住基础设施好的乡镇更容易让这些长期务工在外的老人下决心选择返乡养老,也更容易发展为老年宜居的小城镇。

4.结论与展望

随着经济的发展,城市化的进程中更需要重视人文关怀和对弱势群体的关注。习近平总书记在中央城镇化工作会议中提出的“记得住乡愁”以及《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出 “注重人文城市建设”的新议题,昭示着我国从经济型城市化向文化型城市化的重大战略转型,城市建设的视角变得更富有人文关怀,而对于农民工的回流问题特别是老年农民工返乡养老问题的研究在这一背景下显得尤为重要。尽管老年人的返乡迁移在整体人口流动中并未占据很高的比例,但随着老龄化进程的加快、城乡建设和产业转型,越来越多的返乡人口无疑会对迁出地和目的地的经济社会发展产生相应的影响。

对于返乡的老年务工人员来说,在外地的生活经验是加剧退休后思乡的重要因素,他们的“乡愁情结”——即对故乡以及故乡的居住环境(房屋和邻里)的依恋感相较其它人群更多。老年人在生理和心理方面对其住宅和社区的眷恋促进了其在家乡养老的意愿,提升的家乡居住水准则成为吸引其返乡的积极因素。因此,对于老年人迁移率和迁入率较高的地区,应该增强老年公共服务设施和社会保障体系建设,以更好地服务结束务工并返乡的中老年人。另外,社区在规划和发展中产生的特质,例如对外交通的便利程度、生活设施、社会服务、医疗服务和休闲娱乐设施,都是增加社区宜居性,促进居民依恋感的重要因素。政策的设计应该关注返乡老年人的养老服务(或再就业),尽量地帮助他们尽快的在故乡重新建立正式或非正式的社交网络,加快他们对外界环境的接受和熟悉过程。根据老年人口的再分布趋势和影响因素,合理的预测并引导老年移民的流向,对满足其“寻找乡愁”的意愿,提高老年人的物质和精神水平,推动“人文城市”的建设,都有着积极的作用。

作者系北京大学人文地理学博士、南加州大学老年学院访问学者

中国乡村发现网转自:乡愁经济 微信公众号

(扫一扫,更多精彩内容!)