汉代王莽土地国有化改革的历史教训

西汉时期,土地兼并严重,“富者阡陌连田,贫者无立锥之地。”豪强大族不仅占有大量的土地,并且承担单位面积上更少的土地税赋,导致国家税赋不足[1]。针对这个现象,当时的不少学者将其归因为土地私有和土地买卖。公元九年,王莽改制:“今更名天下田曰‘王田’,奴婢曰‘私属’,皆不得买卖。其男口不盈八,而田过一井者,分余田予九族邻里乡党,故无田,今当受田者,如制度,敢有非井田圣制,无法惑众者,投诸四裔,以御魑魅。”王莽大权在握,针对土地私有和土地买卖,直接宣布土地国有,禁止土地交易,试图通过恢复井田制来解决土地问题。

然而,这种改革受到了非常大的抵抗,豪强地主纷纷造反,普通百姓也纷纷响应。没过多久,这次土地改革就以失败而告终。区博上书:“井田虽圣法,其废久矣。周道既衰,而民不从。秦知顺民心,可以获大利也,故灭庐井而置阡陌,遂王诸夏,讫今海内未厌其敝。今欲违民心,追复千载绝迹,虽尧舜复起,无百年之渐,弗能行也。天下初定,万民新附,诚未可施行。”[2]

不以改革者的个人道德和动机来进行改革绩效的评价

现在对于王莽土地改革的评判,大抵上不外乎“迂腐”、“尚古”等等,更有人强调王莽是一个理想主义者,出发点和动机都很好,就是改革的效果差了点。不仅丧失了民心,而且得罪了权贵,最后身败名裂,改革全盘失败,政权易手。更有诗云:周公恐惧流言日,王莽谦恭下士时,若使当时身先死,一生真伪有谁知。

不过,在笔者看来,就一场涉及全国层面的土地改革而言,改革者个人(比如王莽)的动机和出发点事实上并不重要,重要的是改革效果。一方面,动机难以揣测,从这个角度去研究和评价改革,如捕风捉影,相比较而言,制度绩效可以观测,可以测量,可以研究,是实实在在的证据;另一方面,也是更重要的一方面,土地改革涉及到全国大部分人的利益,而不仅仅是改革决策者的个人操守和品行,从决策者的个人私德与动机到全国人民的公益,中间存在太多的变数,不如直接研究讨论人民的利益得失。区博的上书说的明白,井田虽然是“圣法”,但恢复井田制,不得民心。两者相冲突,取民心而舍圣法。

之后的二千余年,有关土地制度改革的讨论不绝于书。在中国共产党的领导下,也进行了数次土地制度改革,也由此引发了数次大讨论。最近的一轮农地制度改革争论,是1980年代之后针对目前农地制度向何处去的讨论:中国是应该保持现有的集体土地承包制、实施国有永佃制还是回到土地私有制,学术界展开了激烈的争论。短的来说,这场争论持续了40余年,但是放在历史背景下看,这次争论是过去两千多年的延续。要想理解这些争论的背景,需要先了解中国土地的基本情况。

稳定还是效率:土地制度改革争论的出发点

人多地少是中国的基本国情。中国农业早熟,在汉代就出现了精耕细作农业(许倬云,1998),是一个传统的农业帝国。虽然也有战乱,但是总体而言,中国的人口增长速度相对西欧更快。在农业技术进步有限的情况下,人口增长快于耕地开垦和粮食产量的增长,会周期性的出现饥荒与战争,马尔萨斯的人口学说至少在这一段时期内具有解释力。不过,随着全球化的进程,一些新的外来物种被引入中国,比如土豆。这些高能量的作物可以在原来不适应农耕的丘陵、山地等地种植,从而极大的拓展了农业的范围,扩展了中国人口增长的边界,但无助于人均收入的提高。在公元1900年左右,中国人口大约4亿左右。而这些增长是没有发展的增长,快速增长的农产品被新增的人口消耗,人均产出和消费几乎没有增长[3]。

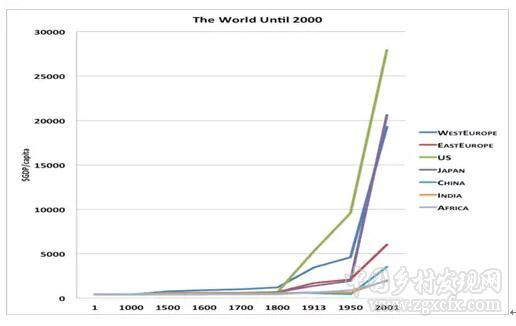

图1.1 世界千年经济增长

资料来源:《世界经济千年史》[4]

从上图可以看出,以人均GDP核算来看,中国在1950年之前一直陷入没有发展的增长陷阱。这段时期,中国主要的经济来源于农业。这种主要是量的扩张而相对缺乏质的提高的农业增长导致了一系列后果。其一是大量的山林丘泽逐渐被开垦为耕地,但质量越来越差,可以开垦的数量越来越少。中国的耕地大部分分布在东部和中部地区,但高质量的耕地主要分布在东部地区,西部地区土地贫瘠,人口稀少,虽然人均耕地面积相对较多,但大部分是旱地和坡耕地,单位面积产量很低。

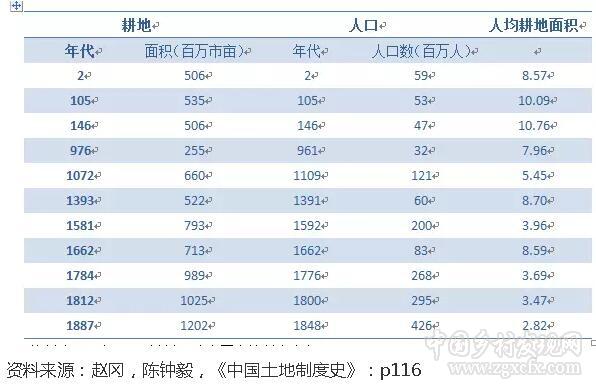

其二是人均耕地面积越来越低,为了生存,只有进一步在有限的土地上投入大量的劳动力,导致了农业耕作的进一步精细化和内卷化,农民为了生存而劳动,而非为了利润而劳动。如下表所示,总的来说,人均耕地面积逐渐下降。虽然明末战争导致了人口大幅减少,但从清初开始,人口又快速增长,人均耕地面积快速下降。清代人口快速增长的原因,一方面是因为相对和平的国内环境,一方面是因为摊丁入亩,永不加赋的财税政策,取消了人头税,此外,马铃薯等作物的引入提供了重要的帮助。

表1.2 中国历代人口与耕地

资料来源:赵冈,陈钟毅,《中国土地制度史》:p116

其三,节约劳动力的农业技术在这种情况下逐渐被逆向淘汰,手工业作坊要支付市场工资,而家庭作坊和经营地主倾向于自我雇佣,劳动力成本要远低于市场工资,因此,至明末清初开始,经营地主逐渐被自耕农和租赁农场等家庭农场所代替。[5]

第四,这种增长方式导致了中国农村的普遍贫困,这种全国性的赤贫[6]既为中国农民革命提供了合法性基础和农村动员的可能,也留下了深刻的饥荒记忆和对土地分配不平等的批判依据。生存而非利润,平均主义而非效率优先,成为很多学者思考中国农村(土地)问题的重要视角。

中国乡村发现网转自:田园诗与狂想曲 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)