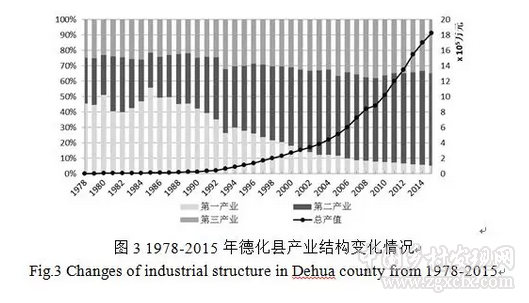

进入21世纪,我国乡村建设发展经历了:2004-2012年推进社会主义新农村建设,2012-2017年美丽乡村建设。中共中央总书记习近平在十九大报告中首次提出乡村振兴战略,但随之而来是关于如何振兴,是不是全面振兴等疑问,笔者带着这些问题探访了位于闽中大山深处的福建省德化县。德化县是典型山地地形,海拔在800-1856米的山地,占土地总面积的39.24%;海拔500-800米的山地,占土地总面积的46.43%。全县75%以上的村驻地海拔在600~900米以上,坡度大于25°的土地占总面积的40.7%,小于15°的仅占24.7%。属亚热带海洋性季风气候,温热湿润,森林资源丰富。此外,德化县是中国最大的工艺陶瓷生产和出口基地,有“世界瓷都”之称。在陶瓷产业的引领下,德化县由一个以农业为产业主体的地区,逐渐转型为以工业为主、服务业为辅的发达地区。因平地资源匮乏、发展空间有限,上个世纪八十年代末当地政府于提出了“小县大城关”发展战略,集中资源发展浔中镇、龙浔镇为首的城关地区,改革开放以来,德化县整体经济产业结构发生了巨大转型,但乡村却因为人口流失而衰落。

笔者前往位于福建省中部,地处“闽中屋脊”戴云山区的德化县农村,实地考察了赤水镇东里村、国宝乡南斗村、上涌镇桂格村、上涌镇下涌村、汤头乡草村村、汤头乡汤头村,共计6个乡村,总结并分析了调研数据,希望从乡村人口与耕地变化的视角,以自下而上的观察方式,探寻乡村振兴之策略。

1 乡村衰落特征及原因分析

(一)农业人口减少与老龄化

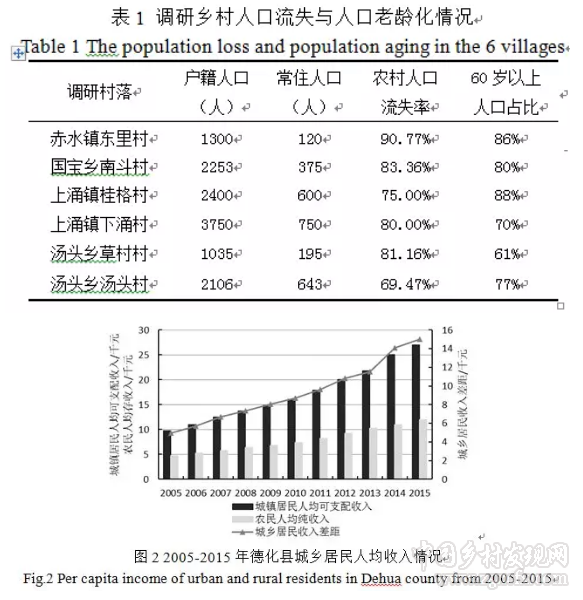

在调研的乡村中,平均人口流失率达79.96%,人口流失率极高,如表1所示,赤水镇东里村全村户籍人口约1300人,常住人口仅120人,人口流失率最高达90.77%。乡村兼业农民数量极少,城关地区以陶瓷手工业为代表的产业链提供了稳定的就业机会,加之山区城乡路途相距遥远,调研乡村几乎不存在农民兼业现象,农民生计来源出现两极化。乡村农业人口老龄化现象严重,调研村落常住人口中,年龄大于60岁的农民平均占比为77%,上涌镇桂格村老龄化率最为严重,年龄大于60岁的农民占88%。

改革开放解放和发展了社会生产力,劳动力逐渐从农业中释放出来进城选择劳动报酬更高的非农就业,由图2可知,即便近年来农民人均纯收入不断提高,但城乡居民收入差距仍持续拉大,2015年农民人均纯收入仅为城镇居民人均可支配收入的44.32%。过大的城乡收入差距诱使农民弃农从工。

(二)耕地撂荒严重

各村实际在耕种的耕地面积不多,平均耕地撂荒率达49%。究其原因是,山区农业耕作环境困难,难以实现机械化,调研乡村农业生产机械化仅能实现机耕,在青壮年劳动力的大量流失的情况下,必然导致乡村耕作能力下降,进而出现大量耕地撂荒现象。

另一方面,在耕作半径方面,调研乡村耕作半径较之2000年均大幅度降低,留在村里务农的农民只种植距离居民点近的耕地,偏远的耕地被撂荒。在耕地形态方面,撂荒耕地多为坡耕地,由于坡耕地坡度陡峭、耕作困难,耕作同样面积的坡耕地需耗费更高的劳动力成本,加之质量差,产量低;因此,绝大多数坡耕地都出现撂荒,仅剩下地势平坦地区的耕地仍在耕种。

(三)旧宅老损废弃与新宅空置

许多古宅因人口流失而年久未修,尤其是偏远地区,农民外出务工获得稳定生活环境后,再不愿回乡居住而不返修房屋。也有少数近郊乡村农民在外务工挣钱后,为实现人情社会“光宗耀祖”的想法而返乡拆旧建新,建起新式钢筋混凝土房屋,但新建房屋往往只有老父母居住,或长期空置,只有少数节日时返乡临时居住。

(四)基础设施与服务缺失

乡村公共基础设施是为农民生产、生活而提供的保障,主要以教育、文化和卫生事业为代表。以教育资源为例,调研走访的6个乡村中有5个乡村的原村小学都被改造村委会办公楼,但由于村庄人口少,村委会也是门可罗雀,有的甚至是“铁匠把门”。

2 进城农民就业、生活稳定性分析

2015年德化县城镇化率达73.6%,城区人口总规模达20.4万人,占全县总人口的61.45%,城区供养了大量人口。人口的聚集与城区稳定的就业环境息息相关,2015年仅陶瓷产业就为德化县在城关地区创造了83180个就业机会。在十二五期间,相对于累计转移农村劳动力的3.39万人,德化县累计新增城镇就业量达3.43万人,能够实现对农村转移劳动力的接纳。德化县城镇发展能够为农村劳动力转移提供较为稳定的工作环境。为保证进城务工的农民能够获得安定的居住环境,政府采取了一系列降低农民进城门槛、提高进城务工保障等措施。进城务工农民基本能够实现学有所教,劳有所得,病有所医,老有所养,住有所居。

3 人口流失、耕地撂荒的另类审视

(一)坡耕地撂荒有利于生态恢复

虽然山区耕地撂荒了,但由于没了人类的干扰,在温润多雨的亚热带气候环境下,山区植被逐渐恢复。图4所示为德化县撂荒20多年的坡耕地上自然植被的恢复。自然景观正伴随着人退林进而重从新焕发生机,其价值无法用任何经济指标来衡量。乡村振兴不能仅仅用经济发展的眼光来审视,恢复乡村的青山绿水也是乡村振兴的方向。

(二)留守农民经营耕地的规模和质量提高

随着城市化,进城农民的耕地被撂荒,那些水肥条件好、耕作条件便利的优质耕地得到流转,留守农民人均耕作面积不断增加,下涌村实际人均耕作面积达7.5亩/人,同时每户农民耕作土地的平均质量也有明显提高。此外,土地流转在一定程度上也缓解了因连片土地多户种植而导致的无法规模经营的问题。规模经营提高农民耕作效率,加之农民实际耕作土地的数量和质量都得到提高,单位劳动力能够获得更多的报酬,农户农业收入必然上升,减少了城乡居民收入的差距。

4 统筹乡村振兴规划

城乡收入差距与公共服务基础设施服务匮乏是导致农业人口流失的关键因素。基于此,依据村庄自然资源禀赋与区位环境定位发展方向,做好乡村振兴规划,对适宜振兴的乡村筑巢引凤,为愿意留在乡村的农民提供便利的生活环境。

(一)生计资源与农民就业分析

由于地处自然保护区,德化县乡村农民无林业收入,生计资源局限于农业生产,因此耕地资源成为确定人口容量的关键要素。以城镇居民平均可支配收入为标准确定农民务农所需耕地资源,并基于此,测算村庄耕地资源的人口承载量。区位是影响乡村生计来源与农业人口承载量的另一关键要素。近郊区由于能获得来自城镇经济的辐射,单位耕地产值必然高于远郊区耕地产值。

(二)政府投资公共服务基础设施的经济效率分析

在获得城乡收入均衡的前提条件下,与城镇等质的乡村基础设施建设是让愿意留下的农民安于农业的保障,也是乡村振兴的基础,乡村基础建设主要包含经济性基础设施服务与社会性基础设施服务。然而,山区乡村聚落数量多且分散,在投入资源有限的情况下,统一配套完善基础设施既不现实,也是一种过程性浪费,因此必须考虑投入的经济可行性与使用效率。基础设施具有共享性,服务人群的数量决定了使用效率,受用群体人数越多则投入使用率越高,则可行性也越高。

(三)全域规划

基于人口承载力分析与投入经济效率分析,将德化县全域内的乡村划分为建设型、保留型和迁并型三类。

建设性乡村具有较为优越的区位条件和生计资源禀赋,能够承载较多的农业人口,其发展应注重新型农业的帮扶以及公共基础设施的完善。近郊区的南斗村,区位条件优良、资源人口承载力大,农产业发展应定位为设施农业和休闲农业基地,政府应通过土地整治增加其耕地资源,并予以配套完善的经营性基础设施,如大棚、日光温室等,通过各种优惠政策吸引农业人口就业。此外,应加快路网建设,提高交通便捷度,使居住于此的农民能享受到城市的公共服务,也能让更多的城市居民就近体验田园风光,促进一二三产业融合,提高农业附加值。

保留型乡村具有较为优越的资源禀赋,但不具备区位优势,发展方向应以传统农业生产为主。远郊区的桂格村、下涌村优势是具有较大人口承载量,但地处远郊区,无区位优势,对此类乡村政府应通过土地整理平整土地,加大农业机械化投入,完善农业经营性基础设施建设,便于农民实现规模化生产;鼓励农民利用撂荒坡耕地发展特色林果业,适度发展精品农业,提高单位耕地农业产值。此外,政府应配套小学、医院、文体娱乐等社会性公共基础设施,提高乡村现代化建设投入,让为农者能够安于农业,在乡村也能享受到现代化的便捷。

迁并型乡村既不具备良好的区位条件,自然资源禀赋也无法承载一定规模数量的人口,应通过迁并的方式恢复当地生态环境。东里村、草村村、汤头村既不具有足够的自然资源或区位优势,村庄人口规模也小,不应再投入基础设施建设,而是将其分别迁到人口承载力大但目前人口较少的乡村,原村庄以自然退出方式恢复生态,以为全地域的发展营造良好的生态环境。

5 讨论

古语有言,“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,农业发展亦是如此,“为农者不如好农者,好农者不如乐农者”。农民乐农需要依靠乡村产业兴旺使农民实现生活富裕,而农民好农则需要让为农民能保障收入在社会平均水平情况下,安心踏实地留在乡村从事农业。乡村振兴必须依靠愿意留下来的农民,而乡村教育、医疗、基层行政服务等基础设施服务的缺失很难使为农者安于农业,更别提好农、乐农,乡村振兴更是无从谈及。因此加快乡村现代化建设,完善乡村基础设施建设,是确保 “耕者有其田,耕者乐其业”,最终实现耕者振兴乡村最基本的保障。

作者简介:谢臻,中国农业大学土地科学与技术学院博士研究生,主要研究方向为土地利用规划与可持续利用;张凤荣,中国农业大学土地科学与技术学院教授。主要研究方向为土地评价、规划与可持续利用。

中国乡村发现网转自:土地学人(微信公众号原创)2017-12-28

(扫一扫,更多精彩内容!)