——基于鱼鳞图册的估算

我们利用赵冈(2006)所提供的原始数据,采用洛伦兹折线方法估算基尼系数,重新计算了中国历史上不同时期和不同地区的地权分配的不平等状况并进行了比较。研究表明,中国明清时期的土地分配不平等程度存在很大的地区差异,既有相对较平均的地区,比如秦晖(1996)所指的关中地区和刘正山(2007)所提到的几个案例,也有地权分配非常不平等的苏南地区,但是总体上明末清初的基尼系数偏高。其次,在清代土地分配的不平等程度总的来说是先上升、后下降的趋势,而明代某个地区(安徽休宁县二十七都五图)则出现了先下降后上升的趋势。第三,在1930s年代世界各个国家和地区的横向比较中,中国大陆的土地分配的不平等程度并不算高,1960s土地改革完成之后则属于最平等的国家和地区之一。

1、基尼系数的估计方法

第一,以洛伦兹折线的方式估算基尼系数,忽视了组内分配差距,由此使得最终估算出的基尼系数偏小。如果以曲线拟合的方式计算,如果拟合较好,则可以体现出组内差距,从而使得估算出的基尼系数更为准确。不过,这两种方式计算出的基尼系数差异并不很大,可见下例。

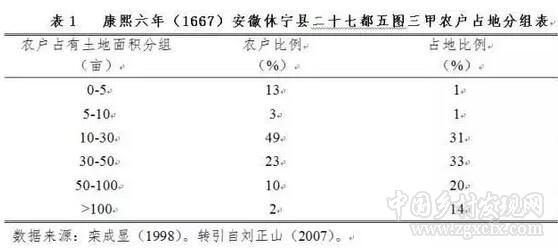

表1的分组数据依据幂函数拟合的形式估算出的基尼系数为0.426,而依据洛伦兹折线方式估算的基尼系数则为0.410。由此可见,虽然以洛伦兹折线的方式估算基尼系数会造成对基尼系数的低估,但其影响程度不大;以该方式估算出的基尼系数还是较为准确的。

第二,中国历史上地权分配的现有史料大多以户为基本统计单位,而非以个人为单位,这就带来了基尼系数估算结果与实际分配不平等程度的差异。由于富户往往人口更多,因此,以户为统计单位会导致最终计算出的基尼系数大于以个人为单位的数据,也即会高估分配的不平等程度。这一影响可能会较大,具体见下例。

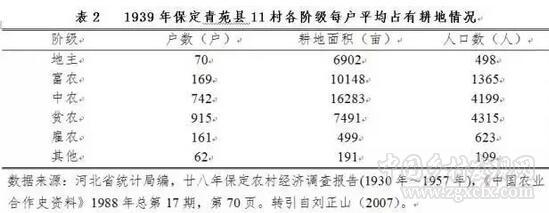

依据表2以户为单位计算出的基尼系数为0.457,而以个人为单位的基尼系数则为0.367。由此可见,这一项误差可能较大,会造成对于地权分配的不平等程度的高估,然而由于史料的缺乏,这一问题暂时无法解决。无论是本文所要探讨的各位学者所运用的数据,还是本文所利用到的数据,其中绝大多数依然是以户为单位的分组统计数据,因而都无法避免的会带来对不平等程度的一定的高估,但是这并不是说,这种基尼系数的估算就没有意义了。因为一方面,尽管存在着对基尼系数的高估,但由于富户人口较多是在我国历史上普遍存在的现象(相当于系统误差),因此,这一因素对于分析我国历史上地权分配变动趋势的影响不大。另一方面,尽管高估存在,但所估算的基尼系数仍能较大程度上反映出当时社会分配的状况。此外,由于洛伦兹折线方法对组内不平等程度的低估效应,将会部分抵消以户数为单位带来的高估效应,这将使总体的计算结果与真实状况较为接近。

2、明清时代地权分配既非差距悬殊,亦非十分平均

传统的观点认为,中国历史上的地权分配极为不均匀,贫富差距十分悬殊,地主残酷地压迫农民。而在赵冈(2006)的研究中,计算出的中国历史上地权分配的基尼系数大多数都在0.3-0.5之间,依据其计算数据,凡是有数据统计的中国历史上(主要是明清及明清以后)的地权分配基尼系数的均值为0.433,其中明清为0.470,明清以后为0.389。从这个结果看来,明清的地权分配状况虽然呈现一定的贫富差距,但不至悬殊;而明清以后的土地分配则较为合理。而在刘正山(2007)的研究中,其计算的基尼系数几乎都不超过0.3,均值为0.202。他们的数据表明,中国历史上土地的分配较为合理,传统的观点高估了土地兼并的程度。

然而,如上文所述,以上两位作者在基尼系数的计算中存在着普遍低估的现象,本文作者使用原作者提供的史料对上述数据进行了重新计算,计算结果发现,以洛伦兹折线方式计算出的中国历史上地权分配的基尼系数均值为0.581(显著高于赵冈0.428的估计),其中明清为0.613(显著高于赵冈0.472的估计),而明清以后为0.523(显著高于赵冈0.330的估计)。对刘正山(2007)研究中所引用的分组数据的计算结果表明,所有分组数据的基尼系数几乎都大于0.4,均值为0.482,远远高于刘正山0.202的估计。

综上所述,虽然传统的看法高估了中国历史上的地权分配不平等程度,但近年来的研究者在对我国历史上地权分配基尼系数的计算中又存在着对其的显著低估,更为准确的看法是,中国历史上的地权分配贫富差距较大,但既不同于传统看法中的差距极其悬殊,也不像近年来部分学者所主张的那样分配非常平均。

3、地权配置后代比前代更分散,朝代内呈周期性变化

传统的观点认为,中国历史上的地权分配在一个朝代的内部呈现不断集中的趋势,通常,在一个朝代兴起的初期,地权较为分散,而后则不断集中,至朝代末期则达到高度集中;而在各朝代之间则往往呈现出后代集中程度高于前代的趋势。然而,近年来,多位学者对此提出了质疑。其中,赵冈(2002;2006)指出,中国历史上的地权配置在长期中呈现出不断分散而非不断集中的趋势。而秦晖(2006)也指出,中国历史上土地分配后代比前代更集中的趋势未必成立;一个朝代内土地分配往往呈现不断分散的趋势。本文作者通过对史料中地权分配分组数据基尼系数的计算,对中国历史上地权分配的变动趋势进行了估计。

在现有的北宋地权分配数据表明无地客户占总户数的比例在总体上呈现下降的趋势,其中在客户所占比例最低(30.4%)的熙宁五年(1072年),依据地权分配分组数据所计算出的基尼系数为0.677,可见,其他年份的地权分配基尼系数很可能大于该值。据赵冈(2002;2006)估计,北宋客户占主户比例最高(43.1%)的天圣七年(1029年)基尼系数为0.750,如果该数据较为准确的话,那么北宋地权分配基尼系数将在0.677至0.750之间波动,地权分配的不平等程度很高。

在现有的明代的地权分配统计数据(主要是安徽休宁县万历年间的数据)中,经计算发现万历年间的土地分配基尼系数较高,均值为0.680,说明地权分配差距悬殊。其中,安徽休宁县二十七都五图在明万历十年、二十年、三十年、四十年均有地权分配的统计数据,其构成了一个完整的时间序列,该地区在明万历十年(1582年)的地权分配基尼系数为0.763,万历二十年(1592年)为0.727,万历三十年(1602年)为0.697,万历四十年(1612年)为0.704,在此三十年间地权分配基本呈现不断分散的趋势。

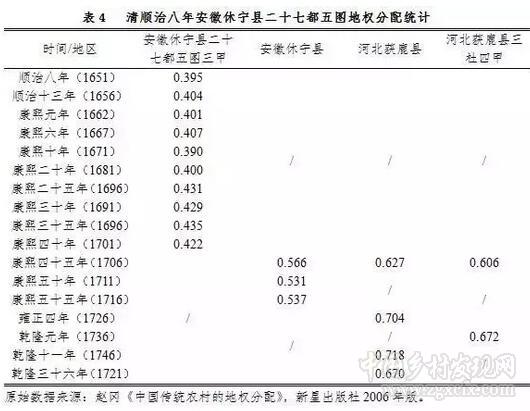

在现有的清代的地权分配统计数据(主要是清代前期的数据)表明清代前期的土地分配基尼系数较高,均值为0.600。安徽休宁县在清前期的地权分配基尼系数均值为0.475,不平等程度远低于明万历年间。在清前期有几个较为长期的完整的时间序列数据。

安徽休宁县二十七都五图三甲自顺治八年(1651年)至康熙四十年(1701年)间的地权分配总体上趋于集中;而安徽休宁县自康熙四十五(1706年)至五十五年(1711年)则趋于分散。河北获鹿县自康熙四十五年(1706年)至乾隆三十六年(1721年)则先集中后分散,总体上后期较前期更为集中。河北获鹿县三社四甲在乾隆元年(1736年)的地权分配也比康熙四十五年(1706年)更为集中。此外,由于各县内部地权分配基尼系数差距不大,因此,以县为单位进行综合的统计对于探究朝代内部地权分配的变动趋势也能够起到一定的作用,据本文作者计算,安徽休宁县各图清顺治年间地权分配基尼系数均值为0.400,康熙年间为0.484,乾隆年间为0.597;河北获鹿县康熙年间地权分配基尼系数均值为0.644,雍正年间为0.691,乾隆年间为0.691。由以上数据可以看出,在清代前期,地区分配的不平等程度基本是呈现上升趋势的。然而对于清代后期的情况由于缺乏足够的数据,尚无法确定。1932年国民政府内政部的调查统计数据显示,安徽省地权分配基尼系数为0.610,河北省为0.520。

至此我们已经分析了从北宋至明万历年间,到清代前期,再到民国时期的地权分配状况。从长期来看,我国历史上地权的分配(至少是从北宋以来)并非如传统的观点那样呈现不断集中、后代比前代更为集中的趋势,而是呈现后代比前代更趋于分散的态势。而在一个朝代内部,既没有明显呈现出像传统的观点所认为的那样不断集中,也没有明显呈现出像近年来的部分学者所主张的那样不断分散的态势,而是既有呈现集中趋势的时间序列(如清代前期),也有呈现分散趋势的时间序列(如北宋及明万历年间),呈现一定的周期性变化。

4、地权分配南北差异并不明显,但南北方内部差异较大

传统的观点认为中国历史上南方土地较为集中而北方则较为分散。赵冈(2006)指出,地权分配南北差异的观点在很大程度上是定义与统计分类不当所造成的。本文作者通过对分组数据基尼系数的计算对中国历史上地权分配区域差异问题进行了再次检验。

首先,根据清代康熙年间的统计数据,安徽休宁县的地权分配基尼系数均值为0.473,江苏长洲县为0.786,平均为0.629;而河北获鹿县的地权分配基尼系数均值为0.644,并没有显著的南北差异。然而,三个县之间却有着较大的差异,且同为南方地区的安徽休宁县与江苏长洲县的差异也较大。

其次,根据1932年国民政府内政部调查统计的数据,南方地区地权分配基尼系数均值为0.552,北方地区为0.543,并不存在显著的差距。但是,各省区间则存在明显差别,基尼系数最小的为山西省0.456,而最大的为青海省0.686,这两个省区虽然同为北方地区,但差距十分显著。

综上所述,我国历史上的地权分配南北差距并不十分明显,但无论南方还是北方,各地区(省区)间的差别却较大。

5、小结

本文通过对史料中中国历史上的地权分配基尼系数的计算得到以下几点主要结论:首先,传统的看法高估了中国历史上地权分配的不平等程度,而近年来的部分研究者又对此存在着显著的低估。实际上,中国历史上(主要是明清及其之后)的地权分配贫富差距较大,但既不同于传统看法中的差距极其悬殊,也不像近年来部分学者所主张的那样分配合理。

其次,从长期来看,我国历史上地权的分配(至少是从北宋以来)并非如传统的观点那样呈现不断集中、后代比前代更为集中的趋势,而是呈现后代比前代更趋于分散的态势。而在一个朝代内部,既没有明显呈现出像传统的观点所认为的那样不断集中,也没有明显呈现出像近年来的部分学者所主张的那样不断分散的态势,而是既有呈现集中趋势的时间序列(如清代前期),也有呈现分散趋势的时间序列(如北宋及明万历年间),呈现一定的周期性变化。

第三,地权分配的南北差距并不十分明显,但无论南方还是北方,各地区(省区)间的差别却较大。最后,在与世界其他国家的横向比较中发现,虽然我国的地权分配算不上十分平均,但与其他国家相比较,我国的不平等程度处于较低的水平。

中国乡村发现网转自:中国农村研究 2013 (02)

(扫一扫,更多精彩内容!)