——基于全国303个村庄7476份问卷的分析

摘要:根据全国25个省(自治区、直辖市)303个村庄所获得的7476份问卷资料,课题组对新一轮农村土地确权政策的执行进展和绩效进行评估和分析。研究结果表明,当前我国农村土地确权登记发证工作整体进展平稳,农民对该项工作的认可度、支持度和满意度总体较高。但与此同时,研究也发现仍有相当一部分村庄尚未开展土地确权工作,在已经开展土地确权的村庄也面临工作透明度不足、群众参与有限、历史遗留问题处理难度大、村干部工作负担较重等问题,需要在未来的政策执行过程中予以足够重视并加以妥善处理。

农村土地确权是近年来我国农村土地产权改革的基础环节, 对于保障农民合法权益、促进农地流转、发展现代农业具有重要意义。农村土地确权被视为中国新一轮农村改革的起点。农地产权的确定是以农民权利保障为核心的土地产权制度。诚然, 政府在农村土地确权工作中起着推动协调作用, 农民对土地确权工作的满意度影响着土地确权政策的实施效果。农地确权的内容涵盖了集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权、农村土地承包经营权等方面的权能[5]。因此, 中国农地面临重大的政策调整, 通过对土地“强能赋权”, 强化土地的“产权层度”, 明晰界定土地产权, 才能使农户的土地权益获得保障。毫无疑问, “确权是基础、流转是核心”的农地产权改革思路已经成为中央顶层设计的基本战略定位。

从中央政府近年来农地产权改革的系列文件来看, 早在2009年, 中央一号文件就提出“稳步开展土地承包经营权登记试点, 把承包地块的面积、空间位置和权属证书落实到农户”, 并率先在辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、云南等8个省份进行试点, 拉开了我国新一轮土地确权登记颁证工作的序幕。2013年, 中央一号文件提出“用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作”, 进一步明确了政策推进的“时间表”。此后, 2014年和2015年中央一号文件均对土地确权工作提出了明确任务和要求。2016年10月, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》, 明确提出农村土地所有权、承包权、经营权分置的农村土地产权制度。自2009年试点启动至今, 我国新一轮农村土地确权工作已经开展七年有余, 距离中央提出的“五年之期”也已过半, 那么现阶段我国农村土地确权工作进展如何?政策执行的成效怎样?还面临哪些问题?这是政策制定者和社会各方共同关注的问题。为此, 2016年华中师范大学中国农村研究院课题组依托“百村观察”调查平台, 在全国范围内开展了大规模的问卷调查和实地走访, 以期全面评估现阶段我国农村土地确权工作的执行进展与绩效状况。

一、样本选择与调查内容

为全面了解我国农村土地确权工作的进展状况, 课题组在全国25个省 (自治区、直辖市) 开展了大规模的问卷调查和实地走访。样本村庄及农户的选择方式是:在全国范围内按照经济发展水平和政策实施状况选择303个县 (市、区) , 在每个样本县 (市、区) 随机选择一个乡 (镇) , 然后在每个样本乡 (镇) 中随机选择一个村庄, 形成303个样本村庄。在已经选定的样本村庄里, 综合考虑收入水平、耕地面积和主要职业等因素随机抽取25户。这样, 样本总量为303个村共8054户样本农户。经过对问卷的进一步筛选和甄别最终确定的有效村庄问卷303份, 有效农户问卷是7476份。

村庄问卷主要涉及以下几个方面的内容:村庄耕地、经济等基本信息;村庄土地确权开展情况;确权中遇到的困难与问题;确权中发生纠纷情况等内容。农户问卷则包括:农户家庭成基本情况;农户土地确权的开展;确权中发生纠纷的情况;农民对土地确权政策及工作的认知与评价等方面的内容。本文的所有数据问题均源于上述村庄和农户调查数据。

二、农村土地确权的进展状况

(一) 土地确权颁证的总体进展

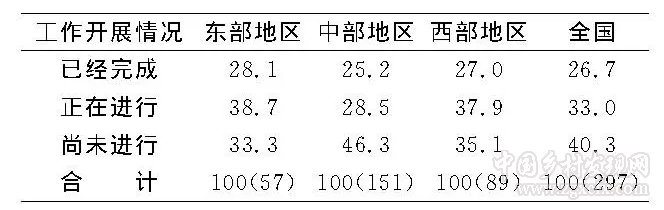

当前, 我国农村土地确权工作普遍采取整村推进方式, 通过掌握样本村庄的确权工作开展情况可以基本反映整体工作进展。调查显示, 在297个有效村庄样本中, 有26.7%的村庄已经完成了土地确权登记发证工作, 有33.0%的村庄正在开展土地确权登记发证工作。尚未开展土地确权登记工作的村庄占比为40.7% (如表1所示) 。总体上看, 目前已完成土地确权登记发证工作的村庄占比并不算高, 有超过四成以上的村庄还未开展土地确权登记工作, 按照政策要求若要在5年之内顺利完成土地确权颁证工作将面临一定压力。

表1 土地确权登记发证工作开展情况

从区域分布来看, 东部地区样本村庄中已经完成了土地确权的占比最高, 为28.1%, 中部地区最低, 为25.2%。尚未开展土地确权登记工作的村庄中, 东部地区占比最低, 为33.3%, 占比最高的为中部地区, 高达46.3%, 西部地区村庄中尚未开展土地确权登记工作的有35.1%。也就是说, 目前东部和西部地区的土地确权工作进展相对较好, 而中部地区明显滞后, 是未来土地确权工作的重点工作区域。

(二) 土地确权的主要方式

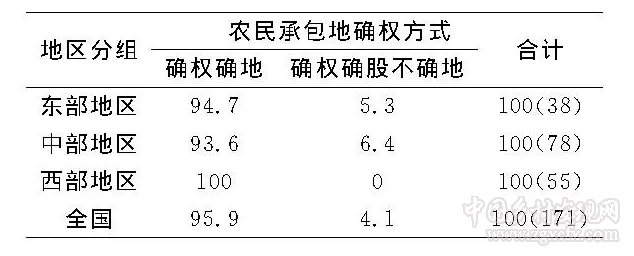

现阶段, 土地确权分为“确权确地”和“确权确股不确地”两种主要方式。其中, “确权确地”是指在确定农村土地集体地界和成员权的基础上, 把各家各户承包土地的面积、区位 (地界) 落实到户, 明确四至界限;而“确权确股不确地”则是指村集体只落实成员权 (如是土地入股则是股份权) , 不落实各成员具体承包土地的面积、区位 (地界) , 成员只享受应得的收益。2015年, 中央一号文件对土地确权方式做了明确要求, 提出“总体上要确地到户, 从严掌握确权确股不确地的范围”。从实际调查情况来看, 在所调查的有效样本村庄中有95.9%的村庄是采取“确权确地”的方式, 采取“确权确股不确地”的村庄比重仅为4.09%, 总体上符合中央政策的规定和要求。其中, 在区域分布上, 中、东部地区采取“确权确股不确地”方式的村庄比重相对较高, 但也只有6.41%和5.26%, 西部地区则无一例外全部实行“确权确地”方式 (见表2) 。

表2 东中西地区村庄农民的承包地确权方式

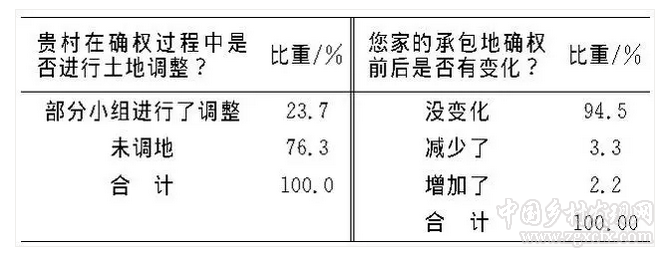

(三) 土地确权以稳定现有承包关系为基础

土地是农业最基本的生产资料, 也是农民的“命根子”, 土地确权对于保障农民权益, 增加农民的财产性收入具有十分重要的作用。2002年出台的《农村土地承包法》规定:国家依法保护农村土地承包关系长期稳定;十八届三中全会也再次强调“稳定农村土地承包关系并保持长久不变”;此外, 在土地确权过程中, 中央各部门也多次强调保持土地承包关系稳定, 严格控制调整农户承包地。从实际的工作开展情况来看, 在所调查的村庄中, 有76.3%的村庄在土地确权时没有进行土地调整, 进行过土地调整的村庄比重为23.7%, 且基本是以村民小组为单位展开的。之所以在确权前进行土地调整的村庄比重低, 主要原因可能是大多数村庄早已停止了原有的土地调整行为, 现有承包地关系已得到大多数村民认可, 倘若在确权前再进行土地调整反而容易引发新的土地纠纷和矛盾。值得注意的是, 即使有部分村庄进行了土地调整, 但农户的实际承包地面积变动情况极为有限。调查显示, 高达94.5%的农户在确权前后承包地面积没有变化, 仅有约6.0%的农户承包地面积在确权前后有所变化, 其中仅有3.3%的农户承包地面积在确权前后减少了 (见表3) 。可以看出, 在农村土地确权登记颁证的实际工作开展中, 也更倾向于维持原有的土地承包关系, 这在很大程度上减少了工作开展的压力, 维护了农村社会的稳定。

表3 农村土地确权登记颁证中土地调整情况

二、土地确权工作的反响与评价

(一) 农民对土地确权价值的认同度

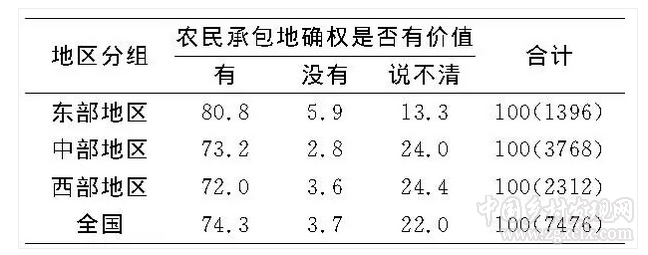

农村土地确权的目的在于进一步明确农村土地产权归属, 清晰和保障农民权利, 以此增加农民的收入, 因而得到了农民的普遍认可。在调查中我们发现, 当被问及“您认为承包地确权登记是否有价值?”时, 在7476个有效农户样本中, 有74.3%的受访农户给出了肯定答案, 给出否定答案的比重仅为3.7%, 另有22.0%表示“说不清”。总体上看, 只有极少数农民对土地确权态度趋向负面, 大多数农民均对土地确权的价值报以肯定态度, 这在很大程度上也成为土地确权工作有效推进的内在动力;但同时值得注意的是, 还有超过两成的受访者对承包地确权登记的价值认识模糊, 这说明在此项工作的开展过程中还需注重相关政策的进一步宣传。在区域特征上, 东部地区农民肯定土地确权有价值的比重最高, 为80.8%, 而否定土地确权价值的比重同样最高, 达到5.9%, 说明东部地区在土地确权问题上观念差异更为明显 (见表4) 。

表4 东中西地区承包地确权是否有价值

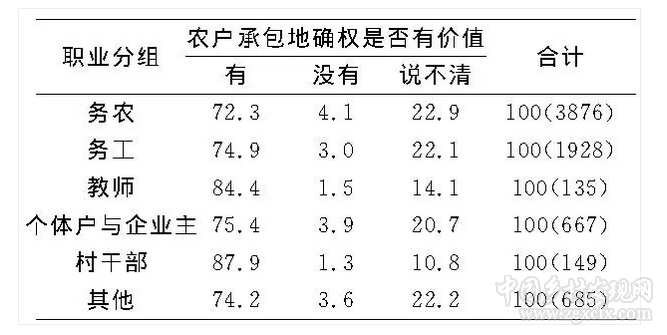

调查同时发现, 农民的职业特征和年龄特征对农村土地确权登记颁证态度有较大影响。一方面, 从职业特征上看, 务农农民与土地接触最为直接, 其态度对于确权登记颁证工作的开展影响最为直接, 而就实际的调查情况来看, 务农农民对土地确权登记颁证工作的认可度却恰恰相对较低。调查显示, 务农农民中认为土地确权有价值的比重在所有职业中最低, 为73.0%, 而否认土地确权价值的比重在所有职业中也是最高的, 达到了4.1%, 另有22.9%的务农农民对其价值认识模糊。与之形成对比的是, 村干部和教师普遍较为认可土地确权价值, 其认可度达到87.9%和84.4% (见表5) 。由此来看, 在推进土地确权工作过程中, 应着重加强对务农农民的政策宣传力度, 灵活宣传方式, 让其真正了解农村土地确权工作的价值和意义, 明确其对自身带来的切实利益, 从而提升其对该项工作的认可度, 以便加快土地确权工作进程。

表5 不同职业农户的承包地确权是否有价值

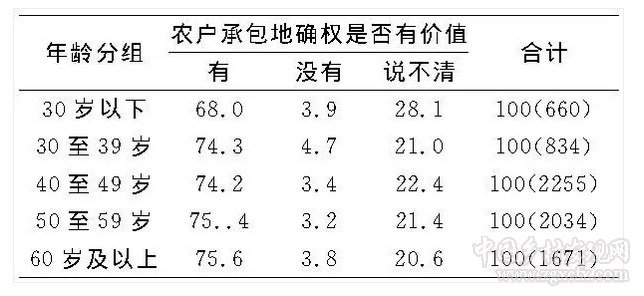

另一方面, 从年龄特征来看, 青年农民对土地确权的认可度相对较低。其中, 30岁以下年龄组农民对土地确权价值的认可度最低, 仅为68.0%, 30岁年龄组和40岁年龄组农民的认可度明显高于30岁以下年龄组, 分别达到74.%和74.2%;60岁以上年龄组的认可度最高, 达到75.6% (见表6) 。整体来看, 农民年龄越大, 对承包地确权价值的评价越高, 提高青年农民的认可度也是未来推进土地确权工作的一个着力点。

表6 不同年龄农户的承包地确权是否有价值

(二) 农民对承包地确权颁证的支持度

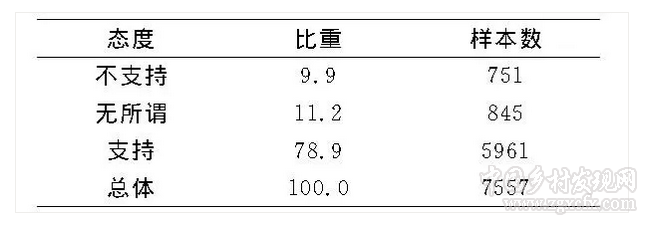

对土地确权价值的较高认同度也带来了农民对土地确权工作的较高的支持度。调查显示, 在被问及“您是否支持对承包地确权颁证?”时, 有78.9%的受访农户明确表示支持, 表示不支持的仅占9.9%, 另有11.2%认为“无所谓” (见表7) 。也就是说, 接近八成农户对土地确权工作表示支持, 这对于土地确权工作的顺利开展奠定了良好的群众基础。

表7 不同年龄段农民对承包地确权登记颁证政策的态度

进一步考察农民支持土地确权颁证的原因。调查显示, 在5934个有效样本中, 将原因归结为“土地有了凭证, 心里更有底”的占比最高, 达到60.6%;其次是“土地权益更有保障”, 占比为30.5%;而将原因归结为“流转土地更方便”的占比为8.6% (见表8) 。可见, 通过获得土地凭证强化地权意识是农民支持承包地确权颁证的主要原因, 这也从侧面反映除了农民自我权利保护意识的逐渐增强。

表8 农民支持对承包地确权登记颁证的原因

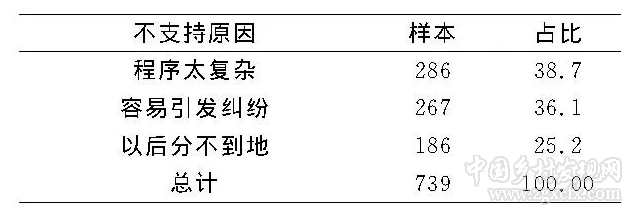

此外, 课题组也考察了农民不支持土地确权的原因。在739个有效样本中, 不支持土地确权的首要原因是“程序太复杂”, 其占比达到38.7%;其次是“容易引发纠纷”, 占比为36.1%;因为担心“以后分不到地”而不愿意支持土地确权的比重为25.2% (见表9) 。总体上来看, “程序太复杂”、“容易引发纠纷”、担心“以后分不到地”成为农民不愿意确权的三大主要原因, 说明在当前确权工作的开展过程中其工作方式、程序等还值得进一步改进。

表9 农民不支持对承包地确权登记颁证的原因

(三) 农民对确权颁证工作的满意度

从确权登记颁证工作的整体发展来看, 实际工作的开展情况会直接影响到农民对确权颁证的评价。调查表明, 在5319个有效农户样本中, 表示对土地确权工作“不满意”的占比为31.9%, 表示“满意“的占比为68.1%, 呈现出“三七分”的趋向 (见表10所示) 。可见, 多数农民对土地确权工作还是表示满意的, 但也有不少农民对土地确权有所不满。

表10 农民对承包地确权颁证工作的评价

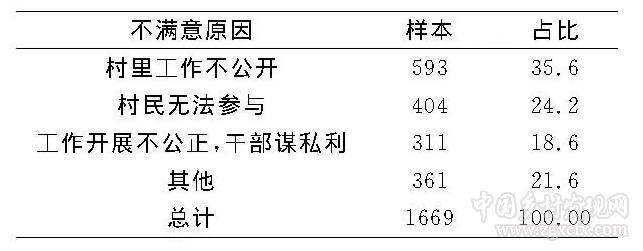

调查同时发现, 当问及“为什么对土地确权工作不满意”时, 有高达的35.6%的农民将原因归结为“村里工作不公开”;24.2%的农民表示是因为“村民无法参与”相关工作;另有18.6%的农民则将原因归结为“工作开展不公正, 干部谋私利” (如表11所示) 。由此可见, 当前农民的权利意识、参与意识已明显增强, 传统的农村工作方法已不再适宜当前农村发展的需要, 因此, 在农村土地确权过程中要改变传统的工作方式, 充分尊重村民的自治权利, 鼓励其参与到整个土地确权过中, 自觉接受群众的监督, 增强土地确权工作的透明度和公正性, 从而确保土地确权颁证工作的顺利开展。

表11 农民对承包地确权工作不满意的原因

三、农村土地确权面临的问题

(一) 土地确权的工作难点

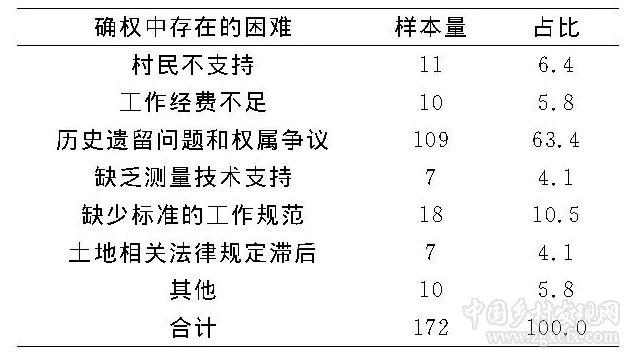

从现阶段实际工作开展情况来看, 农村土地的历史遗留问题是影响整个确权工作开展的主要难点问题。表现为由于农村土地承包经营权几经变更和人口变动等多种历史因素影响, 导致土地权属混乱、违法用地、征地等问题较多, 阻碍了土地确权工作的推进。从调查情况来看, 在172个有效村庄样本中, 有高达63.4%的受访村庄认为“历史遗留问题和权属争议”是目前确权工作中面临的最大困难 (见表12) 。由此来看, 如何有效解决和协调农村土地历史遗留问题, 减少权属纠纷, 是未来土地确权工作开展中尤其需要注意的问题。此外, 因为缺乏标准的确权工作规范, 也为土地确权工作的开展带来了一定的阻力, 有10.5%的受访村庄表示因为“缺少标准的工作规范”而给工作开展造成了一定的困难。

表12 土地确权中存在的困难情况

(二) 产生土地确权纠纷的情况

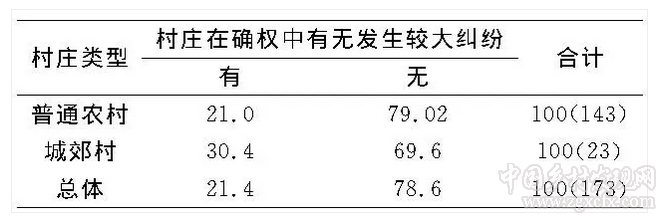

权属纠纷是土地确权过程中面临的突出问题。通过对173个有效村庄样本进行分析我们发现, 村庄在土地确权中出现较大纠纷的有效样本达到37个, 占比为21.4%, 没有发生较大纠纷的村庄比重为78.6%。尽管这一比例从总体上看并不高, 但仍然需要引起足够重视, 应最大程度的避免由于土地确权工作开展不当而对农村社会稳定带来冲击。

在调查中我们同时发现, 城郊村发生土地确权纠纷的比重尤为高企。调查显示, 城郊村中发生过较大确权纠纷的比重高达30.4%, 而普通农业型村庄这一比例为21.0%, 前者比后者高出近10个百分点 (见表13) 。其出现的可能原因是城郊村人地关系紧张, 受城市化进程影响城郊村人地关系更复杂, 也更容易产生确权纠纷。

表13 不同村庄类型在土地确权中发生较大纠纷的情况

(三) 村干部在土地确权中面临的主要困难

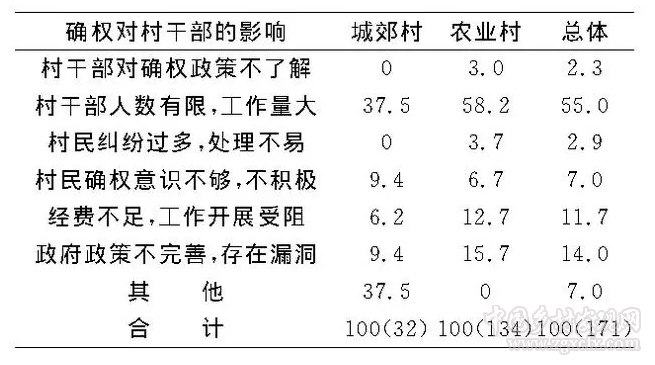

村干部是推进土地确权工作的重要主体, 对于土地确权工作的顺利推进具有重要作用。调查显示, 在171个有效样本村庄中, 当问及“贵村土地确权对村干部带来的主要困难是什么?”时, 受访村干部认为“村干部人数有限, 确权工作量大”的比重最高, 达到55.0%, 表示是“政府确权政策不完善, 存在确权工作的漏洞”、“经费不足导致确权工作开展受阻”、“农民确权意识不够, 不积极”等原因的比重都不高, 分别只有14.0%、11.7%、7.0% (见表14) 。特别是针对普通农业型村庄而言来说, 其工作量大的问题更为突出。调查显示, 有58.2%的农业村庄都将“村干部人数有限, 工作量大”视为工作推进的最大难题, 而这一比重在城郊村仅为37.5%。产生这一现象的原因可能是因为城郊村经济实力普遍较强, 可以调动更多的人力、物力参与土地确权工作, 从而缓解工作量过大的问题。从这个角度看, 如何在推进土地确权工作的同时缓解村干部的任务压力, 是未来在推进土地确权工作时需要重点考虑的一个问题。

表14 村干部在土地确权中面临的难题

四、基本结论

通过上文的分析, 我们对当前新一轮农村土地确权的执行进展和绩效进行了评估, 并得出以下主要结论。

第一, 当前农村土地确权登记发证工作整体进展较快, 但仍有相当一部分村庄尚未开始此项工作, 如若按照相关要求在5年内完成农村土地确权颁证登记工作, 可能会面临一定压力。同时, 农村土地确权工作在不同的地区进展不一, 其中, 中部地区该项工作开展明显滞后, 在接下来确权工作的开展中应重点关注。

第二, 在土地确权过程中, 目前主要以“确权确地”方式和稳定原有土地承包关系为主导方向, 符合中央相关政策精神和要求。值得注意的是, 虽有部分村庄在确权过程中调整了土地, 但都是在村民小组中进行小范围的调整, 农户确权前后的承包地面积的实际变化并不明显, 这在一定程度上减少了因土地确权而产生的纠纷。因此, 在后续农地产权制度改革中, 要切实保障农地赋权制度的连贯性与稳定性所表达的长期预期[8]。通过新一轮确权政策的推进, 农民土地权利的主张在法律制度文本上应能够得到社会的普遍认同。

第三, 总体上看, 农民对土地确权工作的认可度、支持度和满意度均较高, 反映了当前农村土地确权工作进展良好, 为接下来确权工作的开展奠定了良好的基础。但需要注意到, 也有不少农民因“程序太复杂”、“容易引发纠纷”、“以后分不到地”而不支持确权工作;同时, “村里工作不公开”、“村民无法参与”、“工作开展不公正, 干部谋私利”等也助长了农民对土地确权工作的不满情绪。从农地产权政策执行的“正当性”来关注其后续的相关配套制度改革, 这也是农地产权改革的题中应有之意[9]。可见, 在当前农村土地确权登记颁证工作的开展过程中, 要适应农村、农民的新变化, 进一步改善工作的方式、方法, 充分激发土地资源和劳动力主体的活力。

第四, 就实际工作推进过程来看, 目前阻碍土地确权工作的难点问题主要集中在两个方面:一是历史遗留问题和权属争议, 二是村干部的工作任务压力。这是因为, 权属意识、地方性知识对土地确权的的影响显得愈发重要[10]。因此, 如何在推进土地确权过程中有效处置农村土地历史遗留问题以及缓解村干部的工作压力, 应是下一阶段土地确权工作中需要重点考虑的问题。

(作者单位:华中师范大学中国农村研究院)

中国乡村发现网转自:河南师范大学学报(哲学社会科学版)2017年01期

(扫一扫,更多精彩内容!)