导言:党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,指出“农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好三农问题作为全党工作重中之重。要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。”

同习近平总书记系列重要讲话结合起来把握,习近平总书记一直以来对三农工作特别重视,先后做出一系列重要指示。他反复教导我们“中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富。”因此,农村的现代化是中国实现现代化的关键。我国地域广阔,东、西部地区由于发展基础、禀赋条件、要素结构差异,西部地区农村现代化水平及其实现程度普遍低于中国整体及东部发达地区水平。为此,探索适合西部地区的农村现代化发展路径,对促进我国农村现代化建设具有重要的现实意义。

一、农村现代化的基本涵义

农村是农民生产生活的载体,因此农村的现代化应当包含三个层面:生产方式的现代化、生活方式的现代化以及农民思维观念的现代化,即农业现代化、农村现代化和农民现代化。充分利用现代科学技术和思想,全面提高农村生产力、物质生活水平和精神文化追求,最终实现农村从经济、环境、文化、社会等各方面的全面发展是农村现代化的基本要求。

农业现代化:

农业现代化要求把传统农业转变为现代农业,建立起广泛采用现代生产工具、现代科学技术和现代管理方法的农业生产体系。包括了农业科技化、专业化、集约化、规模化、市场化、生态化、国际化等诸多方面的要求。通过农业现代化实现农村经济的较快发展。

农村现代化:

这里所说的农村现代化主要是指农村物质空间环境的现代化。包括村容村貌、基础设施、公共服务设施等“硬件”建设以及生态文明、管理创新等“软件”建设。

农民现代化:

农村现代化的核心问题是农民的现代化。没有现代化的农民,就没有现代化的农业和现代化的农村。因此,在农村现代化的过程中,传统意义上的个体农民应当逐步转变为具有现代精神特质、掌握现代科学文化以及经营管理等知识的职业群体。

二、西部地区农村现代化的现状

近些年来,我国西部农村经济和社会发展取得了巨大成就,但总体而言,城乡差距还很大,农村现代化水平还很低。农村产业结构单一,产业化水平较低,加之基础设施、经济基础比较薄弱,以及传统的谋生手段和小农思想的约束,西部地区农村现代化道路任重道远。深入分析我国西部地区农村现代化的发展现状,主要有以下几个方面的问题:

1.农业生产力水平低,产业市场竞争力弱

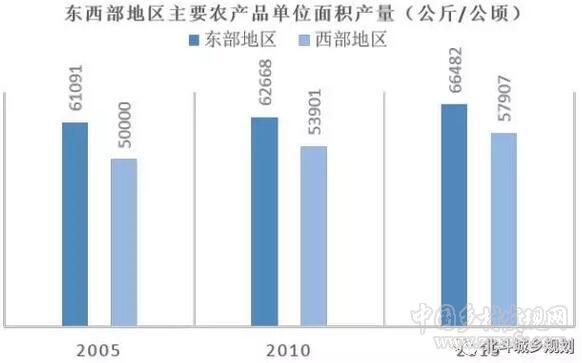

我国西部地区地处亚欧大陆的腹地,干旱、高寒的气候,荒漠、半荒漠的地理环境,种类繁多、分布广泛、发生频繁的自然灾害,再加上长期使用的是建立在直接经验和手工工具基础上的传统耕作技术,使得西部地区农业生产力水平较东部地区相差甚远,加速了资源的耗费和农村生态环境的破坏,农村经济可持续发展受到严重威胁。

西部大部分地区的产业产品非常单一,结构很不合理,且大多数都是初级产品,没有注重产品价值的进一步挖掘,延伸产业链。而且传统的农业生产者往往只顾大量盲目的生产,不参与生产完成后的销售问题,造成产销脱节。这样生产者就不能及时的掌握市场的信息,根据市场细微的变化来制定相应的营销策略。这些问题严重影响了地区农业的市场竞争力,长期还会影响生产者的积极性。

2. 农村建设缺乏引导,设施水平差异较大

我国西部大部分村庄还未经过规划引导,村庄空间格局的形成及民宅的建设都源于自发意识,其后果是乡村建筑的杂乱无章。农民建房选址多数选择在自家的自留地、承包地或交通较为便利的道路两侧,哪里地势好、“风水好”就在哪里建,形成大量路边店、独家院,浪费土地现象严重。而且由于缺乏统筹与管理,加之农村环保意识淡薄和自然条件的限制,村庄环境卫生也频频出现问题,残垣断壁的废旧建筑随处可见,许多农户随意倾倒垃圾、丢弃杂物,严重污染了环境。

近些年来,虽然西部各地乡村的设施条件均有不同程度的改善,但各地对公共服务设施和基础设施的配置上差异巨大,造成设施在空间上的不均衡。这种不均衡不仅存在与城乡之间,而且村村间也存在失衡问题。同时随着生活条件的改善,人们对社会的需求也发生了结构性的变化,需求内容由个人需求转向了公共需求,需求层次也由生存型需求转向发展型需求。需求的转变使得村庄的设施配置供应不足,各类设施的用地和建筑面积过低,文化设施严重匮乏,甚至缺失。而且由于自然因素的影响,西部地区农民住房大多呈松散分布状态。因此在基础设施和公共服务设施的建设上,成本太高,而利用率低。

3.农民自身素质低下,观念意识亟待提高

现代化指的是一种全面的社会状态,包括物质、文化、制度、精神等各个方面,而各个方面的现代化,其基础必然是人的现代化。联合国教科文组织1995年发表的《世界科技报告》指出,发展中国家与发达国家的差距,从根本上讲是知识的差距、人才的差距。同样的道理,我国西部与东部的差距,从根本上讲也是知识的差距、人才的差距。

目前,西部地区农民整体素质不高已成为农村现代化的一个瓶颈。其主要表现在:一是农民的科学文化知识比较匮乏,对新技术、新知识的接受能力较低。二是农民的民主法制意识不强,思想道德素质需要提高。某些腐朽的价值观念渗透到农村意识形态领域,侵蚀着农民的思想,一些农村宗教、地域、家族观念根深蒂固,封建迷信、陈规陋习还不同程度存在;三是农民经营和管理能力低下,市场意识、竞争意识和信息意识薄弱,农民组织化程度需要提高,就业能力需要加强。

笔者在多次调研西部某传统村落的时候看到,当地农民的思想观念是极没有现代水平的,他们即使有钱也不愿意给自己改建一个舒适的厕所,不愿意打一间衣柜、搭建一个浴室,极不注重个人卫生。由于该村是国家级传统村落,所以经常会有游客光临,但村中却没有一处能够为游客提供喝水、吃饭或者住宿的地方。他们整天想着如何能有钱,而当真正赚钱的机会摆在他们面前时,他们却没有意识去经营。因此,即使村庄的物质空间环境、设施水平做到极致,如果村民的观念意识没有得到提升和转变,这个村庄是没有未来的。

总体来讲,今天西部地区的农村现代化,从生产条件到生活条件,再到村民的观念意识,还面临着诸多的问题。因此,要根据西部地区的自身条件因地制宜,探索多元化、特色化的农村现代化发展模式。

三、西部地区实现农村现代化的路径

1.科技进步,夯实农业现代化的经济基础

首先,科技进步是实现农业现代化的关键。发达国家十分重视科技进步在农业现代化中的巨大作用,往往将最尖端的技术首先应用到农业,美国是这方面的典型代表。二战后初期,发达国家在农业增产中,20%—30%是靠技术进步实现的,到70年代60%—80%归功于技术进步。为推动农业技术进步,发达国家不断增加财政和智力投入,加强和完善农业科研教育推广工作体系。这给我们推进农业现代化提供了很好的启示。另一方面,科技进步也是提高农民素质,推动农村社会政治、文化、社会变革的重要力量。但在实际操作中,西部地区一些地方政府对于农业科技的认知却十分局限,仅将其简单理解为机械化、规模化。这种认识忽视了各地区的土地差异。比如对于土地资源集中地方,是可以通过适度规模化、机械化来提高农业生产效率、土地产出效率。而在土地资源稀缺、但特色农业资源比较富足的地区则可以通过专业化生产,发展特色农业来推进农业现代化。唯有此,才能充分彰显西部农业资源优势,走出一条西部特色农业现代化平衡发展之路。

2.产业化经营,增强产前、产中、产后的有效整合

西部地区地域广阔,很多地区具有独特的资源禀赋,这是发展现代农业得天独厚的优势。把西部地区的农业资源优势转化为产业优势,用现代化的理念来发展,用产业化的方式来经营农业,是成为地区发展的经济优势的重要途径。其次,农村产业要充分发挥区域比较优势,形成区域化、专业化生产,并延长产业链,增加产品附加值,形成具有鲜明区域特色的产业和主导产品。而产业在追求独特性的同时更要注重产品的品质,要做到“人无我有”、“人有我优”。同时努力提高其市场化、专业化、集约化水平,实现产前、产中、产后各环节的有效整合。然后立足本地市场和外地市场,满足国内市场并开拓国际市场,以特色产业的市场竞争力来进一步提高农村的现代化水平。

3.规划引领,推动农村现代化的必要手段

从规划入手,在当地村委会和农民代表的参与下,根据本地的经济社会发展、基础设施建设、村庄建设改造等具体情况做出统筹安排和实施计划。合理布局乡村用地空间,改变农村现状无序增长的状况,盘活存量土地,集约利用土地资源,通过科学的统筹安排来提高农村地区的生活水平。需要注意的是,农村的现代化并非简单的拆旧建新,保护和传承传统的乡村建筑文化,也是农村建设可持续发展的灵魂。同时规划应结合本地乡村的民俗习惯和行为规范,进行凝炼加工形成通俗易懂的适合本地农村建设发展的实施细则。通过建立并实施以此类计划、细则为核心内容的约束机制,把遵守规划转化为农民的自觉行动,以此保证农村现代化的科学推进。

4.公服均等,保证农村现代化的建设条件

将公共服务在城乡、区域之间均等配置,统筹规划、一体发展。一是打破行政边界划分基础设施和公共服务设施的服务范围,如设于一个乡镇的基础设施会为另一个乡镇的部分区域服务;二是根据经济基础、人口规模、距离远近、地形地貌等条件将农村划入城镇覆盖范围,由城镇点的基础设施和公共服务设施为邻近农村服务;三是根据村庄条件将若干个村庄划分为一个服务范围,由一个村庄的基础设施和公共服务设施为邻近村庄服务。

5.外引内联,提升农民现代化的文化内涵

农民思想和意识的现代化是实现现代化最为艰难的环节。为此,必须加快发展农村的职业教育体系,加大农村劳动力技能培训力度,培养造就有文化、懂技术、会经营的新型农民,提高农民的整体素质。第一,根据当地百姓的能力基础,因地制宜地进行职业技能培训,提高百姓的产业参与能力。第二,加强宣传、教育和管理的力度,从细节处提升百姓的素质,注重培养百姓良好的生活习惯、卫生习惯。第三,培养农民现代化的管理思想,包括市场意识、风险意识、竞争与合作意识等等,使农民走出传统狭隘、保守的思维模式,从思想和行为模式层面推动农民现代化建设。

西部农村的现代化,是不可能通过纯内部的因素而获得的,注重从外部引入优秀智力资源来推动农村的发展是十分必要的。政府应构建准确顺畅的人才需求表达机制,争取、制定并出台相关政策来引入真正需要的优秀人才。同时拓宽引入外部人才的方式,完善区域人才互动支援机制与外出人才回归机制。

总结

农业问题、农村问题、农民问题相互影响、相互作用、相互制约,互为一体,可以说是牵一发而动全身。农业发展状况如何,直接影响到农村的稳定与发展,影响到农民物质生活水平;农民的思维方式和观念,又会直接影响到农业的稳定与发展;农村物质空间环境如何,不仅决定于而且还反作用于农民的生产生活积极性。

我国东西部地区的差异决定了西部地区在农村现代化的发展过程中必须坚持走具有自己特色的农村现代化发展道路。而西部地区内部的经济社会发展、农业资源禀赋差异也较大,甚至有的在一个省区之内,现代农业发展的基础、模式和途径就大相径庭。因此,西部地区的农业现代化也要走差异化道路。在稳步推进农村现代化的过程中要避免制定统一标准来推进西部地区农村现代化进程,必须认真考察不同地区的农业、农村、农民情况,并根据各地区的具体情况,设立不同的阶段性目标,通过长期建设,实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求。最终实现西部地区的农村现代化。

中国乡村发现网转自:北斗城乡规划 微信公众号

(扫一扫,更多精彩内容!)