过去已去,未来已来,我国的经济增长方式已经发生根本性变化,拐点在2013年已经发生,这个变化可以概括为“从工业化到城市化”。城市化接替工业化,成为中国经济增长的新动能。

很高兴有机会和大家交流一些关于中国宏观经济问题的思考。金融危机以来,我国经济增速持续下行,一路跌破10%、9%、8%、7%四个关口,趋势上看起来还会下跌。未来经济会怎么样?经济增长的方式能不能转变?经济增长的新动能在哪里?这些问题大家都比较关心,因为不仅涉及宏观问题,还涉及每一个企业的商业环境,关系到生意好不好做。

未来的发展,取决于基础力量的现状和变化。判断未来,需要对过去的历程、发展的现状进行一个分析,理解我们今天是怎么到这里的,目前的基础力量和约束条件是什么。因此我把分析分为三部分:现在、过去、未来。先讲最近的情况,特别是一些新变化,新情况,要点是我们的经济增长方式已经发生变化,再讲过去的路径,要点是理解为什么会发生这样的变化,在此基础上,对未来做一个判断。主要的观点呢,可以概括为三句话:

第一句:过去已去,未来已来,我国的经济增长方式已经发生根本性变化,拐点在2013年已经发生,这个变化可以概括为“从工业化到城市化”。之前,我们的所有经济增长都是工业化驱动,我们的目标是建成世界上最大的生产线。这个目标,已经基本实现。在此基础上,我们变成了全球第二大经济体。

第二句:转型的根本原因,在于“工业化超前、城市化滞后”。快速的、大规模的工业化,造就了我国迄今为止的增长成就,也客观上形成了城市化滞后的局面,造成内部市场、内部需求的发育相对滞后。我国经济结构中存在的问题,追本溯源都可以归结到“工业化超前、城市化滞后”。而2013年以来,我国初级的、中级的工业化基本完成以后,城市化的发展开始发力。

第三句:未来的城市化,还有很大发展空间。以大城市、城市群为代表的城市化,将成为未来经济增长的新动力,接力工业化,成为中国经济增长的新动能。

第一部分

从工业化到城市化:拐点在2013年已发生

我们今天要讲的是一个宏观问题,宏观的问题都是有微观的表象,因此我们从大家比较关心、比较熟悉的一个微观现象谈起,那就是房地产的价格。房地产是国民经济的支柱产业,很多宏观现象在房价上有所反应。

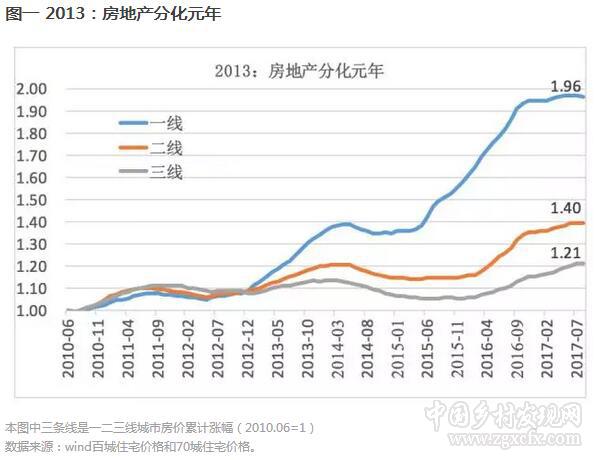

这个图(图一)是从2010年以来,我们国家一二三线城市房地产价格的累计增速,我们把2010年6月的价格标准化为1,最上面的1.96意味着一线城市房价从2010年6月到2017年8月涨了96%,几乎翻了一倍。二线涨了40%,三线涨了21%。一个很直观的结论就是一线城市涨得比较快,二线城市涨得比较快,三线城市涨得很慢,几乎没有什么增长。最近一两年,三线城市才开始涨得比较凶,这跟我们去年国庆以来出台的最严厉的房地产调控政策有关,把一线、二线使劲往下压,那么边上的三线就开始往上涨。所以,你看到的是一线大涨,二线小涨,三线涨得很少。

但是这张图更重要的信息不在这里,更重要的信息在于这个拐点。这三条线一开始是重合的,一直到2012年12月。从2010到2012年,包括2012年之前,我们的房地产市场有一个特点就是大中小城市同起同落,从统计上平均之后看不到什么区别。但是这个现象从2013年之后发生巨大的变化。2013年之后,一线城市涨得特别凶,二线涨得还多一点,三线涨得很少。

所以,2013年是中国房地产市场的分化元年,分化是从2013年开始的。2013年以前,买房子随便买,买哪里都赚,多少差异不太大。2013年开始,买房子就不能随便买了,买对了,能涨很多,买错了,不仅不涨,还会掉下来。认真观察过中国房地产市场的,比如房地产业内的人士,很多人都知道这个分化的现象。

那么,分化的原因是为什么?背后藏着什么道理?房地产这个事情,宏观上有一个大词叫“国民经济的支柱产业”,微观上一个小词叫“家庭财富的最主要的组成部分”,宏观微观上看起来都很重要。

从经济分析的角度,房地产价格是一个地区、一个城市的经济活力的最重要表现。房价涨说明这个地方经济好,大家看好,所以买。所以从分析的角度,房地产价格是一个地方人口吸附能力和经济增长潜力的最重要指标。从这个地方看,从国民经济最重要的行业市场看,似乎2013年,中国的经济发生了根本的变化。

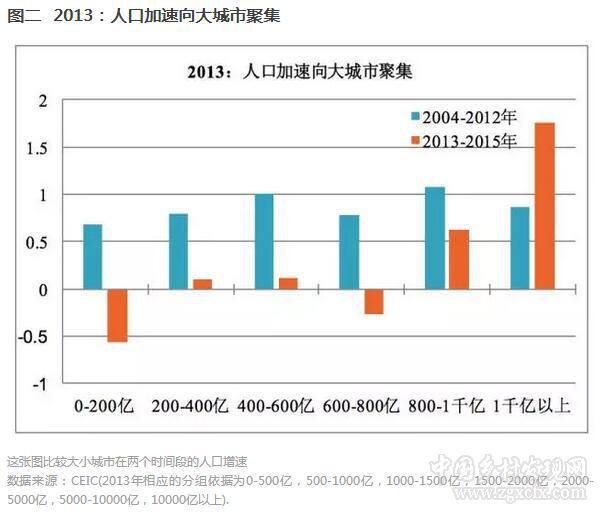

房地产价格只是一种结果、一种表象。它背后的驱动力是什么?我们来看一组数据,看人口长期的趋势。下面这张图(图二),看的是2004-2012,以及2013-2015两个时间段不同规模城市人口的年均增速,前面一段时间是2004到2012年,后面一段是2013到2015年。这张图画的是我们国家287个地级市和地级以上城市的人口变化,都是用的户籍人口。

可以看到,2013年以前,每一组城市的人口流入速度是差不多的,如果画一条趋势线的话,基本是平的。2013年以来,人口流动的规律发生了根本性的变化。特大城市和大城市人口持续流入,并且特大城市人口流入加速,其他城市已经基本不流入,甚至流出了。所以从这张图看来,人口往哪里走,显然已经发生了根本性的变化。人口往哪里走,实际是以那个城市的就业机会、收入增长、基础设施为前提的一次投票。看了这张图,似乎2013年以来城市房价的分化,并不是什么奇怪的现象,而是与背后的人口流动方向和趋势的变化密切相关。

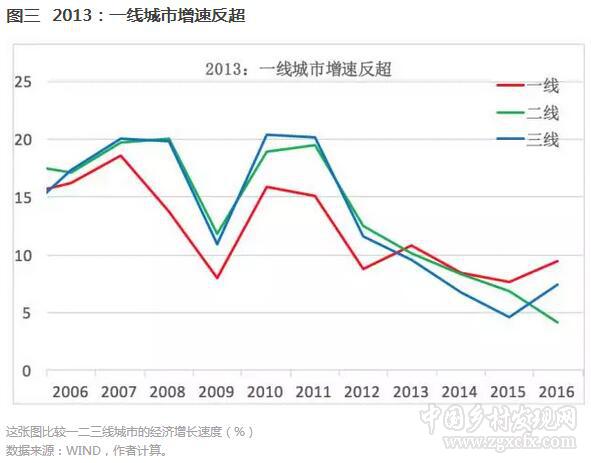

刚才看的是人口,这张图(图三)看的是GDP增速。横轴是时间,纵轴是城市的经济增长速度。大部分时间,一线城市的经济增速是比二三线城市的经济增长速度低的。它的拐点发生在什么时候呢?它的拐点发生在2013年。在这张图上,你看一线城市的增速在2013年反超了二线和三线,并且之后就呈现了一个一线城市快速增长的态势。

我刚才没有说到历史信息,如果把这张图往前延的话,历史上还有一段时期我们国家的一线城市增速是快的,是1998年、1999年,那个时期是90年代以来我们国家最严重的一次经济萧条,那是第一次“剩者为王”的时代。那个时候,一线也是比二三线快的。所以从整个小二十年的图里我们看到一个规律,就是经济特别垮的时候,一线城市反而撑得住,二线三线下的特别快,特别是三线。

这张图说明,大中小城市的经济增长速度的相对位置已经发生变化,大城市成为更重要的经济增长引擎,从2013年开始一直如此。

再来看一张图(图四),分别是经济增速和人口增速。在2004-2012年这段时间里面,其实一线增速是小于二线三线的,二线和三线增速差不多。所以这段时间的经济增长,主要是二三线城市驱动,一线也涨得很快,但没有二三线快。但是,从2013年开始发生了剧烈的变化,当然整个增速都下来了,这个是整体的变化。但是一线快于二线,快于三线,增速已经发生了反转。一线比二线快了0.4,比三线快了2.8。2.8是个什么概念?我们国家平均的经济增速大概是6.6、6.7之间,2.8相当于经济增速的三分之一还要多,不是一个小数字。

再来看人口的变化。人口增速之前是2.6、1.3、0.7,一线比二线快,二线比三线快,这个规律一直如此,人们一直喜欢往大城市去。然后我们看之后发生了什么样的变化,从2013年开始有什么变化?一线2.5基本上保持了原来的增速,二线从1.3降到了0.8,降了差不多三分之一,三线从0.7降到0.1,基本上就不增长了。2013年以后,三线城市人口基本上就不增长了。人口往哪里去呢,往大城市去。

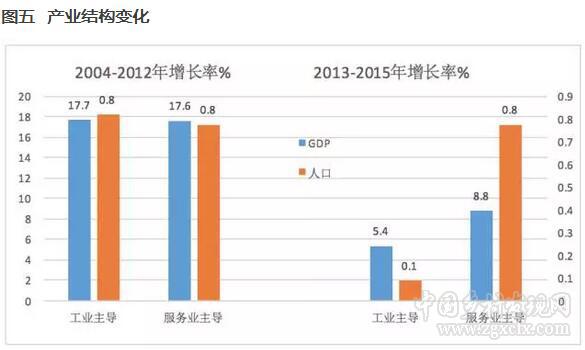

刚才说的是经济增速和人口增速,我们以2013年为切点,看到了巨大的变化。接下来,我们看一下产业结构的变化。这张图(图五)把所有城市分为两类,一张是工业主导,一张是服务业主导。先说这张图是怎么划分的,我们是按第二产业和第三产业在GDP中的相对大小,如果一个城市二产比三产大,我们就把它划分为工业主导。如果三产比二产大,我们就把它划分为服务业主导。

先看2013年之前,不管是经济增速还是人口增速,这两组城市都是差不多的,差别很小。从2013年开始发生了很大的变化,不管是经济增速还是人口增速,工业主导和服务业主导的城市都差别巨大,服务业主导城市全面超过工业主导城市。人口增速差得太多这里就不说了,一个是0.1%,一个是0.8%,差了8倍。经济增速差距也很大,差了3.8,这是我们总体经济增速的一半还多,不是一个可以忽略的差距。这说明服务业已经成为我国经济增长的一个主要的力量。

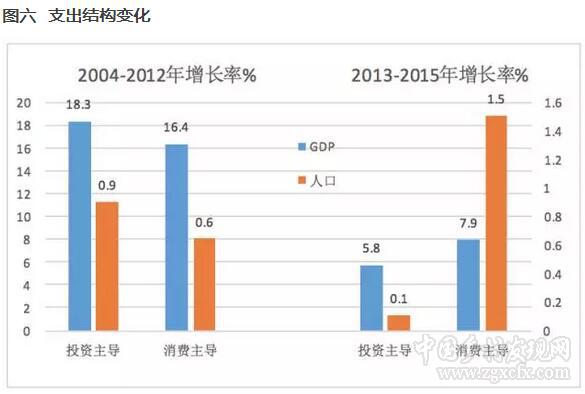

再来看支出结构(图六)。支出结构我们是按投资和消费来划分的,投资的指标是固定资产投资,消费的指标是社会消费品零售总额,根据哪个大来划分成投资主导型城市和消费主导型城市。我们看到,之前是投资主导城市比消费主导城市经济增速快,人口增速也快,差距要大一点。2013年之后,发生了彻底的反转,消费主导型城市比投资主导型城市快了不只一点点,在人口增速的表现更为清楚,人口增速分别是0.1和1.5,差了15倍。

所以,不管是从生产结构还是支出结构上,整个的城市结构,它的增长能力和人口吸附能力都发生了根本性的变化。

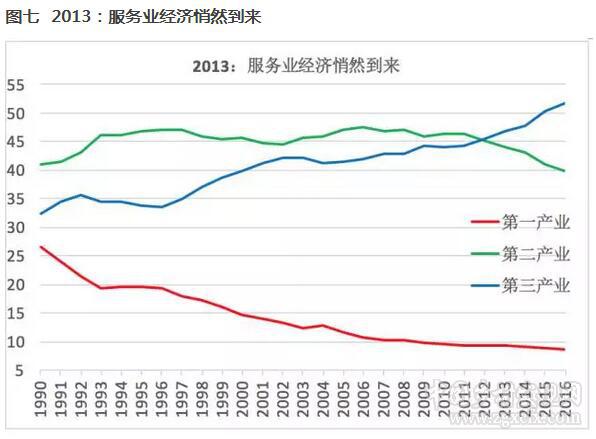

大家之前可能都听说过一个事情,叫中国的“服务业滞后”。再来看下面这张图(图七),从2013年开始,第三产业的比重已经超过了第二产业。我们千呼万唤等了很久、讨论了很多年、费了很多笔墨、开了很多研讨会的这个“服务业滞后”问题,已经基本消失了。我们已经悄然进入了一个服务业经济的时代。

我们不妨在这里稍微停一下,思考一下这是为什么。之前有很多研究,从很多方面讨论中国服务业滞后问题,比如说中国的市场环境、法治、产权等等软体基础设施不利于服务业的发展等等,但是要怎么检验?市场、产权、法治都是些异常重要、同时又异常复杂的概念,这些概念的界定都很困难,要真的用来解释具体的事情,就需要先具体化,找到发生作用的机制和路径。对于这些具体的东西,人们对于其运作规律的理解还很浅,更谈不上准确测量,任何测量都可能代表着“致命的自负”。

其实,有个很简单的解释,服务业占比低,它的等价含义是工业占比高。工业为什么占比高呢,其实就是工业发展的太快了。所以我们国家服务业滞后的等价语就是工业发展快,工业发展快几乎等价于经济增速快。我们从90年代以来这么多年百分之十的增速基本都涨在工业上,服务业占比当然低了。所以,服务业占比低、服务业滞后,它从根本上讲就是个伪命题,说的就是经济增速快。倘若扣除了经济增速快、工业发展快,你还能找到服务业发展滞后的证据吗?看起来很难。

我们刚才用一组数据来说,我们国家的经济增长方式,它的主要驱动力已经发生了根本性的变化。这些变化,集中体现在大城市开始取代中小城市成为经济增长的主发动机,消费主导城市、服务业主导城市开始反超,并保持较快增长,投资主导城市、工业主导城市的增速已经大幅下滑,并显著落后于消费和服务主导城市。

总之呢,2013年是一个重要的年份,我国的经济增长方式已经发生了重大的变化,这个变化可以概括为“从工业化到城市化”。

怎么理解这种变化?这样的变化是一个偶然,还是一种必然?能不能持续?要回答这些问题,就要我们去回溯历史,理解我们怎么到今天的,然后在此基础上去看这些变化。

相关

我国城市化已经发生哪些新变化?

我国经济发展的模式已经发生变化,工业化已经初步完成,城市化成为新动能,经济和人口将向大城市进一步聚集。

中国的经济增长,特别是改革开放以来的经济增长的主要成绩,都是工业化带来的。工业化是城市化的初级阶段,现在城市化阶段也已经到来,以后的增长模式一定会变,而拐点在2013年已经发生。

经济增长和人口增长、城市化同步进行

未来经济增长一定以城市为核心

城市是经济发展的载体。从长期历史上来看,经济增长就是城市化问题。从世界范围看,世界的城市化率、世界人均GDP水平、世界总人口是联动的。也就是说,经济增长是和人口增长、城市化同步进行的,呈现三位一体的态势。未来经济增长一定是以城市为核心的,以美国和日本为例,大城市经济密度高,经济产出高的区域都聚焦在几个大都市圈。

把世界主要国家三大都市圈人口和GDP占比相比较,可以看出,中国主要都市圈人口和经济产出的占比比发达国家低很多。通过对比1960和2000年全世界范围内规模城市人口在10万人以上城市总人口占比,以100万来区分大、小城市,可以看到大城市的占比是在增加的。这说明,在过去大约半个世纪的时间跨度内,世界的人口总是在向大城市聚集,这在欧洲、美国也体现的很清楚。

城市规模和经济效率,人均的城市产出与城市人口规模有明显的正相关关系,城市规模越大,生产率越高。城市的距离是一个历史的趋势,背后有经济生产率提高的原因。

中国现在向大城市聚集的程度还很低

空间还很大

现代工业革命以后,城市是由小城镇向大城市聚集。中国现在聚集的程度还很低,远没有达到高收入国家样本的水平,说明中国的聚集空间还很大。以日本为例,这两年总人口已经下降,但唯一人口增长的地方就是东京。从大城市率看,百万以上城市人口占城市人口的比重,中国的大城市率在2015年只有23.8%,远低于日本、澳大利亚、韩国、加拿大和美国,略高于法国和德国。而法国和德国较低的大城市率大多源于他们的历史的、财政的原因。中国大城市率的上升空间还很大。

从城市经济密度看,每平方公里的产出,北上广深的经济密度在2-3亿美元/平方公里,远远高于中国其他地区,但是和国际大都市比上升空间还非常大,远低于首尔、新加坡、香港、东京、纽约等国际都市。所以,中国城市聚集的空间,在给定的面积上产生更多的产出以及支撑更多人口的空间还是存在的。

从中国主要省份人口聚集来看,从2005至2015年,人口向重点城市集聚的趋势非常清楚,基本情况是各省总人口基本不变,略有增长,个别地方下降,但是重点城市人口增速非常快,这是中国人口向重点城市集聚的证据。大城市是资源集聚的区域,人们都会向此聚集,集聚还远没有结束。

中国改革进程“工业化超前,城市化滞后”

是一个显著特征

中国1978年以来的经济增长主要是工业化,2000年以后加入WTO,中国逐步成为世界工厂,期间工业技术的进步是超出想象的。中国改革进程,“工业化超前,城市化滞后”是一个显著特征,从工业化率和城市化率的比率来看,中国的比率是很高的,说明工业化远超过城市化。2013年以后,我国城市化率速度在上升,而工业化率增速在减缓。

工业化主导的城市化进程在2013年已经是一个拐点,以前是工业化主导、城市化为辅,以后应该是城市化为主、工业化为辅,逐步进行产业升级。对比城市的规模和其对应的GDP,可以看出,2004至2012年,中国小城市的经济增长略快于大城市,2013年以后规律发生了变化,大城市比小城市要快。对比城市人口与GDP的变化,可以得到相似的规律,小城市的GDP在2013年以前比大城市增长要快。

工业化阶段,任何地方的生产都可以带动经济增长,但是当大规模工业扩张结束以后,小城市的成本高得多。所以,只有在大城市,各种服务业,包括生产性服务业,才能够支撑经济总量和质量的进一步升级。从人口角度看,趋势更加明显,以前人口增速小城市和大城市差不多,可是2013以后小城市人口不增加了,万亿以上GDP规模的特大城市人口暴涨,中小城市人口增速基本为0或者负,所以人口只向大城市、特大城市聚集,2013年以后特别清楚。

房地产作为城市的重点行业和国民经济的支柱,也清楚显示2013年是中国经济转型的元年。2013年以前各种城市价格统涨,2013年以后是一线大涨,二线小涨,三线几乎不涨,这是中国房地产价格的规律。2013年以前,因为工业化驱动,任何地方都会带来生产、收入,带来房地产繁荣,而现在大多数小城市根本没有这样的机会。某种意义上,中国国家的经济结构的转变和经济增长方式的转型也已经开始,从出口结构、消费结构、生产结构,服务业占比、消费占比的变化都可以看出来。

“刘易斯拐点”理论并不适用于动态的经济发展

刘易斯拐点的基本理论就是工业部门比农业部门的边际产出高,所以农业部门劳动力会往工业部门转移,看起来是农业部门的“剩余劳动力”往工业部门转移。这个理论在静态意义上是对的,但是在动态意义上是错的,至少是片面的、不完善的。

实际上,工业部门和城市部门产出收入比农业部门高,完全是技术进步的产物,动态的经济发展理论是技术不断进步,工业和城市部门的产出不断提高,并促进农业的技术进步,释放劳动力,不断吸引更多的农村人口。

所以,并不是本来农村有剩余劳动力,而是技术进步让本来并不剩余的劳动力变得剩余,背后的关键还是技术进步。城市怎么进步,怎么带动农村,怎么更多地吸附农村的人口,然后产业不断变化,这是技术进步的产物,和以前的静态人口结构的关系并不大。一些讨论中,人们经常提到的刘易斯拐点以后剩余劳动力消失的观点是不正确的,因为中国还有大量的劳动力存在,而且劳动力素质的提高还会进一步提高人力资本的总量,相当于劳动力还有大幅增长的空间。

经济发展是一个动态的技术进步、产业升级、人力资本积累的过程,这个过程和城市化是伴生的,而静态的刘易斯观点只是看静态的截面,拿出的政策诊断常常是似是而非的,提出的政策建议常常是于事无补的,甚至南辕北辙的。徐远,熵一资本特约专家、北京大学国家发展研究院教授。(根据作者2017.10.22上午在北京大学光华管理学院高级经理人培训班上的演讲整理,全文分为五部分,这是第一部分。)

中国乡村发现网转自:徐远观察头条号

(扫一扫,更多精彩内容!)