——在京农民工的案例分析

提要:本文从生命历程视角着眼,采用定性研究方法,对在京务工的25位农民工进行了深度访谈。研究着重关注农民工个体的生活史以及关键生命事件发生的次序和影响,其中包括求职工作、结婚生育等。研究发现,农民工进城务工的生命历程表现出典型的阶段特征。随着生命时间的增长和生命周期的过渡,务工历程与人生阶段的角色和任务相嵌套。由于现实性考虑逐渐增加,个人与家庭成员的相互联系增强,影响着他们是否留城和继续融入的打算。同时,不同出生组群体的融入需要层次有所不同,在从生存性需要向发展性需要的转变中,表现出更高融入期待的新生代农民工,要比老一代农民工面对更多生存与发展之间的抉择和矛盾。

一、研究背景及问题的提出

自20世纪80年代末90年代初,大量农村劳动力开始离土又离乡的异地转移。他们进入城市,寻找就业机会,成为乡—城之间的流动大军。在三十多年的流动历程中,不断壮大的群体发生了诸多质的变化,其中一个显著的演变过程,是从“流动”向“迁移”转变的移民意愿(王春光,2011),他们进城务工不再只是短暂停留,而是有了稳定居留的打算。这是促成本文讨论农民工社会融入的现实基础。

本文试图通过定性研究方法,对仍然处于务工状态的农民工进行研究,探讨他们的务工实践有怎样的特征,不同代际群体又有哪些对比和差别?通过站在农民工主体角度剖析生命历程轨迹,分析外出务工中每一个生命阶段所经历的关键生命事件,分析个人生命发展史中不同阶段的不同任务,从而理解农民工群体在留城意愿上的调整和变化。

二、研究对象及研究方法的选择

本文以外来进京务工的农村流动人口为研究对象,关注的是离土又离乡的打工群体。为了深入了解农民工这个群体在城市生活的行为和发展轨迹,获取对他们生活世界的解释性理解,本文采取定性研究方法。深度访谈和参与观察等技巧能更为深入地探索农民工在城市生活的境遇和现实,从更加微观的层面对群体的行动进行解释,以及为认识他们的融入需要提供便利。

研究的抽样方法是非概率抽样。在阅读相关文献的基础上,笔者形成了对农民工群体特征的基本认识,采取有目的抽样、偶遇抽样和滚雪球抽样三种方式获取研究对象的信息。研究场所范围主要是北京市辖区内的城八区和郊区县。访谈采取半结构的形式,在笔者对访谈的结构有一定控制的基础上,允许受访者积极参与,提出个人的想法和观点。访谈提纲由基本背景资料(包括性别、年龄、受教育程度、婚姻家庭状况、流出地、当前职业等)、外出务工生命历程(包括务农经历、城市务工状况、目前生活状态、社会关系网络和个人现代化提升等),以及未来的工作和生活规划三个部分组成。访谈关注受访者的工作经历、居住模式、社会互动和关系网络,以及个人现代化水平等问题。

最终,笔者收集到来自全国11个省市的25位在京农民工的个案资料,其年龄跨度为37岁(其中,最大的56岁,最小的19岁)。在性别和婚姻方面,男性14人,已婚的有8人,未婚的有5人,1人离异;女性11人,均为已婚人士。受访者的职业分布主要有家政工、保安、建筑工、非正规的个体流动摊贩以及个体工商户。流出地包括河北、天津、山东、山西、河南、陕西、甘肃、湖南以及安徽等,在显示来京务工人员的主要流出地构成上较为全面。

三、一个案例:陆家三姐弟在京务工的生命历程

在笔者的访谈对象中,来自甘肃天水的陆家三姐弟的案例具有一定典型性。下文将沿着三人务工生命历程的发展轨迹,结合发生关键生命事件的时间节点、当时的生命时间,及在生活中与其他人的联系,从而归纳提炼农民工外出务工的阶段特征。

(一)个案呈现

陆氏三姐弟来自甘肃天水一个偏僻的村庄,当地气候干旱少雨,土壤贫瘠,经济发展落后。为了增加经济收入、改善生活水平,当地村民自20世纪90年代开始外出务工,寻求出路。陆家兄弟姐妹六人,目前有三人在京务工,另外两人在甘肃省会兰州打工,一人留在父母身边。

最早走出家门外出打工的是陆三姐。1997年,听说村里有位姐姐要外出打工,19岁的她便迫不及待地告诉了父母,说服他们,来到了北京。但是待了不到一年,家里让她快点回去结婚,她的第一次务工经历就这样终止了。其间她结婚生子,到了2006年,和丈夫一起再次来到北京打工。起初换工频繁,2007年在大姐的帮助下,她开始持续从事家政工作。

作为家中长女,一直在家务农的陆大姐,从小喜欢学习,但是由于家贫,她高中肄业,承担起照顾大家庭的责任。1988年她和同村的马家长子结了婚,生育了一儿两女。2000年,在她30岁的这一年,做出了改变自己人生轨迹的决定,来到北京打工,并且一待就是12年。凭借过去所学,她在同乡的帮助下寻觅到了文员的工作,并且自学了电脑打字。依靠这些技能,她已经在一家家政公司工作了8年时间。

陆小弟,是家中的老幺,出生于1987年。从小活泼好动,喜欢手工制作。2004年春节过后,他随回家探亲的大姐来到北京打工。一开始在一家西饼店做帮工,后来在兴趣指引下,他报名了西点培训班,一段时间每天往返于北京东、西两城,一边工作,一边学习西点厨艺,目前已经是该连锁西饼店的分店店长。

(二)外出务工的阶段特征

对陆家三姐弟务工经历的个案叙述,展示了从20世纪90年代末到21世纪初农民工外出务工的图景。三人虽出生于不同的年代,但是在务工过程中都经历着相似的生活体验和心路历程。从初来乍到,到频繁换工,从适应坚持到去留抉择,三人都在不断地适应城市生活,做着调整和改变。伴随着生命周期逐渐从青春期过渡到成熟期,务工历程与个人在不同人生阶段的角色和任务相嵌套,导致需要考虑的现实性因素越来越多,生活的压力、城乡二元结构对农民工进城设置的制度障碍等,都影响着他们对城市社会融入的需要和态度。

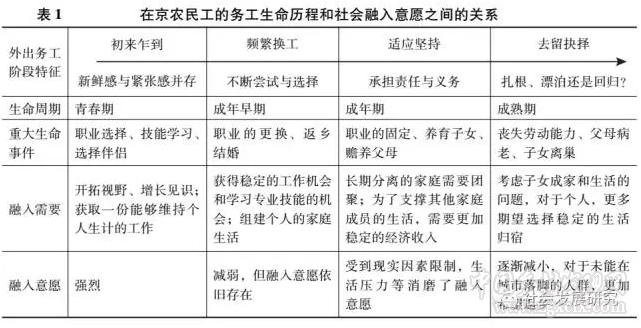

表1结合埃里克森的人格发展八段论,与外出打工的农民工在不同周期通常会遇到的重大生命事件,尝试列出生命历程中不同阶段所具有的特征,及其和融入需要与意愿程度之间的关系。每个生命阶段的生命事件主题不一,从而导致农民工是否在城市长期留居的意向也在不断发生变化。

四、农民工社会融入的代际比较

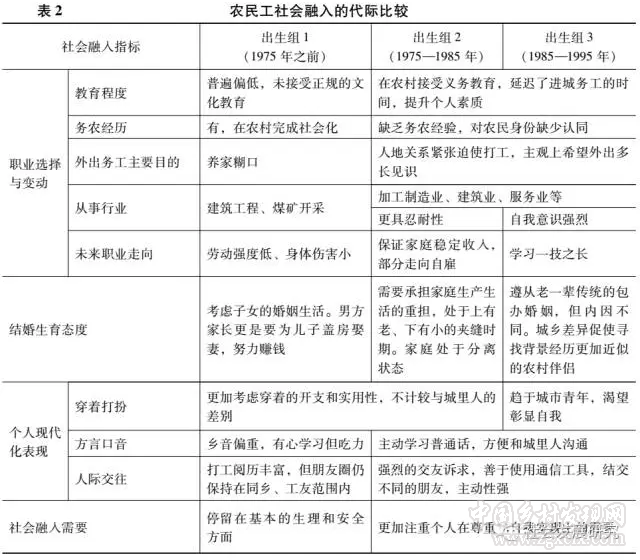

生命历程视角关注个体的生命时间与社会时间,处于何种时间暗示着个体在历史长河中所处的位置。从20世纪80年代中期大批民工进城务工经商,一直到如今21世纪第二个十年“90后”的农村青年也相继外出打工,出生于不同年代的农民工所经历的成长背景和社会环境不同,伴着国家和社会对农民工进城务工态度的变化,他们在城市的命运也在发生改变。不同出生组的人群可能会面临不同的社会机会和限制,在职业的选择和变动、结婚生育等关键生命事件,表现出社会融入意愿上的差异。此外,个人现代化水平也是评价社会融入水平的一个维度,它影响到农民工对城市生活的认同感和接纳水平,影响融入需要的层次。

本文将访谈对象划分为三个出生组:出生组1(1975年之前)、出生组2(1975—1985年)和出生组3(1985—1995年),与之相应的年龄组分别为36岁以上、26—36岁和16—26岁。本文调查和成文时间为2011年至2012年,因此以上年龄组的年龄计算方式为(2011—出生年)。划分依据是:按照我国劳动法规定的法定劳动年龄,16岁是农民工外出务工的起始年龄;26岁之所以为年龄组的第二个节点,是因为笔者了解到农村青年普遍早婚,并且最晚结婚年龄一般不超过25—26岁,所以结婚作为生命历程的重要事件成为划分当代“80后”农民工的重要标准。此外,出生于70年代的农民工虽没有过于突出的划分指标,但为了显示中年农民工与青年农民工的差异,笔者以36岁作为划分年龄组的第三个节点。这样的划分进一步细化了传统的第一代和第二代农民工的分类,以1980年的出生年份为界,将已婚和未婚的“80后”农民工进行了区别,同时加强了对出生年份更晚的“90后”农民工的关注。这类人群外出务工的时间还不是很长,更加复杂多元的社会环境对他们的社会心理产生着更大影响。不同的出生组所经历的社会和历史发展阶段不同,扮演的社会角色和面临的任务也不同,导致其在社会融入需要上会有所区别。

五、结论和讨论

上文从生命历程视角理解农民工在城市社会融入的特点,发现在历史时间的结构性影响下,伴随生命时间的增长,个体依循社会时间所赋予的角色期待,在不同的生命周期里扮演着不同的社会角色,使其不断反思和定位个体的责任、义务和权利。农民工在重大生命事件相继发生的过程中,一方面要面对城市生活的压力,不断调整生存策略;另一方面要沿袭传统农村习俗与文化赋予自己的角色意义。寻求稳定的工作、结婚生子、育儿养老,这些生命历程的关键事件,使农民工在年龄增长的过程中,不断增加对生活的现实性考虑。由此,社会融入就不仅仅是一个融入好坏的问题,而是是否有融入需要的问题。尤其是在代际比较的视野下,这种融入的需要也呈现在多方面的复杂特征。研究主要有以下几点发现。

通过审视农民工个体进城务工的生命历程,有助于分析个人在城市社会融入的意愿。已有的历程和所积累的社会资本会影响其留城意愿,同时在关键生命事件上的选择也影响其城市融入的可能性。除了个体所能发挥的能动性之外,生命历程理论也清晰地阐明,个体将受到“一定生活时间”的影响,承担社会所赋予的角色和任务,个体的发展要受到时代和社会发展水平的限制。这一点在农民工社会融入问题上更为突出。能否给予农民工更多的社会支持,能否在社会政策上给予他们更多平等的发展机会,消除隐性壁垒,提供无差别的社会公共服务,为农民工融入城市社会提供更多的制度保障,都将对农民工社会融入的意愿和水平产生影响。此外,对于在去留选择上考虑返乡的农民工,如何适应返乡后的生活,不仅需要个体发挥主观能动性,同时也需要从政策上帮助返乡农民工创业、建设家乡,从而推进城乡一体发展。(因篇幅限制,本文文献综述、案例分析过程、参考文献略)

原文刊于《社会发展研究》2016年第3期

作者单位:中国社会科学院研究生院社会学系

中国乡村发现网转自:微信号 社会发展研究

(扫一扫,更多精彩内容!)