——以甘肃省定西、临夏为例

如何以政府补贴为导向,推动西部地区有机肥使用比例的提升?

化肥过量使用与畜禽粪便的不合理处置是造成我国农村面源污染的主要原因。过量的化肥施用和畜禽粪便不合理排污会直接造成农村土壤污染和水体污染,破坏农产品产地环境,西部地区生态环境脆弱,为应对面源污染的风险,应及时控制化肥使用量,有效提高畜禽粪便利用率。

作者在实地调研的基础上,对有机肥使用的农户行为进行研究,以农户提高有机肥使用比例的意愿为对象,结合计量分析得出,在有机肥使用比例提高到50%的水平上,影响农户意愿的主要因素有:是否加入合作社,收入水平、畜禽养殖量、目前有机肥使用比例、农户对当前环境感知及地区变量。

文中以甘肃省定西和临夏地区为实证调研地点,通过比对分析发现,临夏地区比定西地区在提高有机肥施用比例方面有更强烈的意愿。两地农户不同的意愿感知主要源于当地生产经营方式、畜禽饲养数量的不同。两地总体来看,增加畜禽养殖数量,在有偿引导的条件下,可以促进有机肥使用。

有机肥,一般指以农作物秸秆、绿肥、畜禽粪便等为原料制作的农家肥或加工成的商品有机肥。

在我国干旱半干旱农区,较之其他有机肥种类,农家肥因其易获取、方便操作的优势一直发挥着极其重要的作用。

由于人均收入较低,农业发展相对落后,甘肃乃至整个西北地区的商品有机肥市场发展迟缓。

以下为文章主体内容:

❖政策现状与理论基础

政策现状

有机肥料的施用是农户的生态行为,具有正的外部性,必须纳入农业补贴政策体系中。目前,我国有机肥使用补贴涉及的相关政策颁布主体主要为地方政府。

例如,上海有机肥补贴政策在2004年就已开始执行,上海市财政对农民购买有机肥实行价格补贴,2004~2008年,市财政每年对有机肥推广给予250元/t的补贴,2009年起,继续给予补贴,标准调整为200元/t。从2004年推广1.5万t,至2009年发展到16万t,6年来累计推广数量达65.5万t。与此同时,青浦、嘉定、浦东、闵行、宝山等区县财政给予50~100元/t的配套补贴。近几年全市每年投入市级财政补贴资金2250~3750万元,区县级182.5~212.8万元,加上部分乡镇财政配套投入11.2~48.09万元,6年累计投入1.9亿元。所补贴资金根据各区县的推广实际,全部拨付企业,用于有机肥销售价补贴(上海市农业委员会),最终让农户受益。

2014年10月9日,财政部公布了《关于印发支持有机肥生产试点指导意见的通知》(以下简称“通知),《通知》要求:

从2014年开始,选择部分地区开展以农作物秸秆综合利用为主的有机肥生产试点项目,兼顾畜禽粪便无害化处理生产有机肥等其他循环农业经济发展项目。

项目主要种类包括利用农作物秸秆、畜禽粪污、尾菜、食用菌废弃物等农业废弃物生产有机肥项目等。单个试点项目安排中央财政补助资金规模为300万元左。

理论基础

生态补贴的理论依据主要来源于庇古税的税费政策,庇古税属于福利经济学定义范畴,即一种控制负外部性的经济手段,对污染者进行收税或者对受影响者补贴,从而改变行为者的投入合,最终达到缓解污染的。

舒尔茨表示,农户都是以追求利润最大化为行为准则,小农与资本家一样都是理性经济人。除此之外,也有经济学家认为农户追求的是风险最小化而不是利润最大化。

因此,一般来说,农户选择使用更高比例的有机肥,既要考虑规避风险,又要考虑经济效用。

本文问卷设计包括基本农户信息、生产经营状况、环境感知等内容。对农户行为的分析,主要考察农户提高有机肥使用比例的意愿,理论框架基于传统农户行为理论及MacFadden的随机效用理论。农户对政策选择的行为效用函数可以表示为:

Uij=Vij(Xij,Zi) + εij (1)

(1) 式中,Uij代表农户进行决策选择时,选择方案i对决策者j的效用,因此,Uij可以分解为两部分:

一部分是可观测因素相关的确定效用Vij

一部分是不可观测因素相关的随机效用εij

基于选择偏好理论,存在选择和效用的差异,但补贴措施为无偏好性选择,因此,只能和无补贴状态时作出对比。假定农户只能接受补偿继而更多的使用有机肥,或者不接受补偿依然使用之前的肥料,上述两种生产决策不受偏好的约束,于是设定农户的行为只有两种,分别为接受(是),拒绝(否)。以Y表示农户的选择意愿,Y=1时为接受补贴的行为,Y=0为拒绝此种行为。上述两种行为的效用函数可以表示为:

Uy=1 = Vy=1(Zi,C1,P1,s1) (2)

Uy=0 = Vy=0(Zi,C0,P0,ε0) (3)

只有(2)式的效用大于(3)式时,农户才会切实感受到该项补贴措施的效果。(2)和(3)式中,V代表的是效用表达式,Z为农户的特征向量等其他固有因素,C为农户选择使用有机肥料和不使用的成本,P为补贴数值,ε为随机扰动项。

综上,农户的选择变为一个0,1选择,农户接受补偿(Y=1)的概率方程可以表达为:

P(Y=1)=P(UY=1≥UY=0)

二元选择线性模型,必然服从Logistics分布,因而,关于U的效用选择可以转为一个线性的Logit模型,作为农户行为选择的计量参考。

❖数据收集与分析

数据收集

2014年,课题调查组选取甘肃省定西市定西县下辖4个行政村和临夏回族自治州临夏县的3个行政村,就当地开展生态、科技扶贫的相关政策、措施和农户行为进行了实地调研。

为了更好地了解当地受访者的情况与生产实情,此次调研的时间选为7月中旬,因为该时间段为当地的农忙季节,农户多数在家务农,只有少数外出务工或者经商。

此次调查共收回农户调研问卷298份,定西地区调研的4个行政村共收集问卷151份,临夏地区调研的3个行政村共收集问卷147份。经核查,有效问卷共296份。

调研问卷主要内容包括:基本农户信息,种植业概况,畜禽养殖概况,非农收入构成,生态环境基本状况,农户对提高有机肥使用比例的意愿等。

定西市位于甘肃中部,地处东经103°52'~105°13'、北纬34°26'~35°35',北与兰州、白银市相连,东与平凉、天水市毗邻,南与陇南市接壤,西与甘南州、临夏州交界。该地地处黄土高原、甘南高原、陇南山地的交汇地带,属于黄土高原丘陵沟壑区。本次调研的地区为定西市安定区,属于中温带半干旱区域,光照充足,降水量较少,多为雨养型农业,突出特点就是人均耕地面积充足。

临夏县位于甘肃省中部,临夏回族自治州西南部,黄河南岸,东与临夏市、东乡县接壤,南以甘南州夏河县为界,西与青海省循化县毗连,西北与积石山县相连,北与永靖县隔河相望。地处黄土高原向青藏高原过度地带,地势东北低,西南高,平均海拔为2298.6m。与定西地区不同的是,临夏地区植被覆盖良好,物种丰富,降雨丰沛,但是,光照不足,且存在人多地少的问题。

除上述农业发展存在的自然状况差异,两地在民族构成方面也有很大不同,临夏地区居住农户多为回族、撒拉族、东乡族等少数民族,且多信仰伊斯兰教。

两地农户对环境感知的反映普遍较好,但国家扶贫政策和扶贫措施在当地实施中仍存在较大问题。

如农业经营性和生产性合作组织很少,没有形成规模生产效应;化肥用量没有很好地把控,缺少技术人员的指导;沼气池在建设后大多弃用等。

上述情况表明,在当地生态原本脆弱的状况下,污染的困扰和危机仍可能加剧,因此,生态、科技扶贫政策亟待出台。

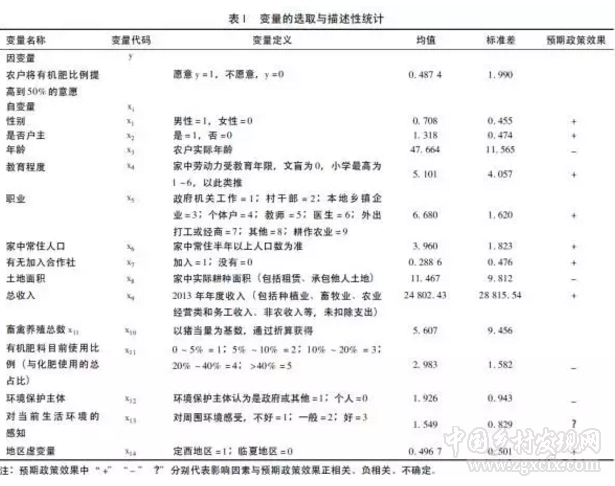

变量选择与模型分析

变量描述

因变量为农户在有偿引导(一定资金扶持)的前提下,有将有机肥比例提高到50%的意愿,选择1表示愿意将有机肥比例提高到50%,选择0表示不愿意将有机肥比例提高到50%。

自变量描述如下:

(1)个体特征情况:农户个人特征方面主要选取了户主年龄、是否户主、家中劳动力受教育程度、家中人员从业情况、有无加入农业合作社等基本信息。农户提高有机肥比例的意愿表达与上述信息联系紧密。

受教育程度是衡量个体对新技术和新政策接纳意愿的一个有利导向。

年龄问题也同样对接受程度具有一定的影响,一般来说,年轻人更容易接受新事物,而年长者会更倾向于选择保守型的原有方式。

家中人员从业情况作为变量选取则是因为如果家中有村干部、医生或者老师等职业从业者,可能会比一般农户更具有信息优势和政策的倾向性,对提高有机肥比例的意愿选择会起到重要作用。

(2)农户生产经营状况:该类选取了土地面积、总收入、畜禽养殖数量、有机肥使用比例4个变量。本文以猪当量为有效利用粪便的基数,猪:牛:羊的折算当量约为1:5:0.33。因此,文中对于畜禽养殖量变量的估算,全部以折算的猪当量统一进行测算。

(3)生态环境的认知问题:环境认知问题的考察主要包括了环境保护主体的认识、对当前生活环境的感知两类。对生态环境的认知问题可以测度农户对使用有机肥料的态度,从而测评有机肥料补贴措施的可行与否。

如果农户对生态环境问题较为重视,或者有所了解,就会乐意参与更多地使用有机肥料,以保证生产的安全可靠。

(4)地区虚变量:考虑到定西和临夏地区的环境差异性较大,人口构成、养殖情况、种植情况迥异,故采用地区虚变量,以消除异方差等问题。经统计结果和相关比例测算(表1)可以看出:

农户基本年龄集中在40~50岁这一区间段,比例为36.24%,但受访者年龄差距较大,最年长者已经75岁,而年轻者只有18岁。

受教育程度看,人均受教育年限为5.1年,一般为小学文化程度,但是文盲率较高,占总体受访劳动力人口的24.83%,小学文化程度相对发达地区或者城市而言,仍是较低的受教育水平,我国的义务教育年限为9年,因此,当地的教育程度仍有待提升。

家中常住人口均值为3.94人。没有加入合作社的农户占总体受访户数的67.45%,说明在西部农村,合作社形式的生产经营还没有得到广泛的推广,但已有农户参与养羊合作社及一些信用合作社。

两地的人均耕地面积为0.765hm2,该结果是定西和临夏两地的合计估算,实际调研得知,临夏地区人均耕地面积远远低于这个数值。

家庭总收入的均值为24802.43元,但该数值大部分来自农户外出务工收入。

两地猪当量折算均值为5.607,但临夏地区为少数民族聚居区,为消除不同种类畜禽造成的折算差异,统一选用猪当量为统计单位。

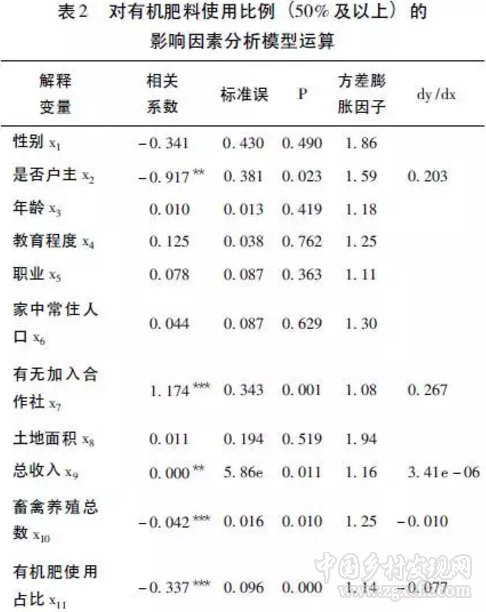

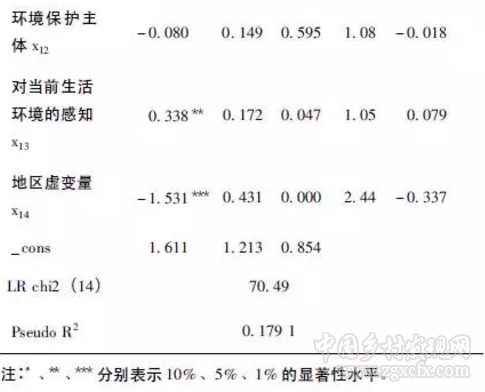

模型运算

由于考虑多重共线性对Logit模型的影响,在采用stata12.0分析Logit模型前,对所考察变量的方差膨胀因子(VIF)作出了检验,经检验,VIF均小于10,平均变量的VIF为1.39,通过了多重共线性的检查。将上述因素带入模型分析后,得出结果见表2:

其中PseudoR2的结果为0.1791,说明模拟结果较好。χ2[LRchi(14)]为71.04,prob>chi2=0.0000说明该模型总体显著。在自变量设置中,诸多变量存在二元变量的选择问题,为了更好地对哑变量和影响因素作出分析,上述表格中列出了通过显著性检验的自变量的边际效应。

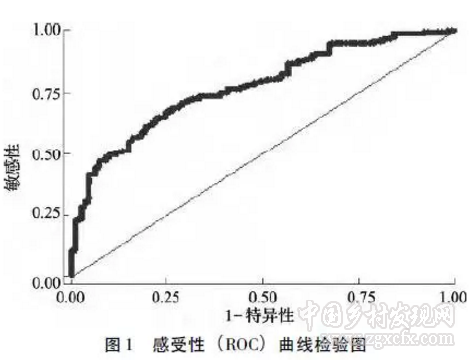

ROC曲线检验

为了对上述模型有更好的解释力,本文使用ROC曲线对上述计量模型做以检验。ROC曲线一般用在生物学或者相关实验学科中。

ROC(Receiver Operating Characteristic curve)曲线也被称之感受者曲线,是指敏感性与1-特异性的散点图,即预测值等于1的准确率与错误率的散点图,45度线左上方区域表示较好的解释结果,越靠近原点表明效果越好,拟合度越高。

图一表明模型的拟合占据左上方面积的77.34%,表明模型的解释力较强。

❖结果与分析

通过显著性检验的变量一共有7个(包括地区虚量),在农户基本信息中,只有是否户主这一项通过了显著性水平为5%的检验,该变量与有机肥使用比例的提高与否有着明显的负相关关系,即户主对选择提高有机肥使用比例这一现象更多的是持有反对态度。

与预想结果不太一致,可能原因在于,户主掌控着整个家庭的劳作和经营决策,有机肥使用比例的提高,在整个西部生态脆弱区还是一项较为新颖的做法,存在一定的经营决策风险,作为理性行为人的户主,很有可能选择对风险进行规避,而继续推行原有的经营策略。

与预期不同的是,教育与性别等因素并没有通过显著性检验,教育未通过检验的原因可能在于,农业劳动力本身的受教育水平不高,在农村,受教育程度也没有十分明显的区分度,因此教育对于此项决策类措施无较大影响力。

农业生产经营方面,除了“土地面积”这个变量结果不显著,“有无加入合作社”、“总收入”、“有机肥使用占比”均通过了显著性水平1%上的检验,“畜禽养殖总数”通过了显著性5%水平上的检验。

“土地面积”的显著性检验与设想的结果有较大不同,并没有通过显著性检验,依照预想,农户的有机肥来源一般是秸秆或者是畜禽粪便等农家肥,土地面积的广袤,常常会带来较为丰富的秸秆资源,即相对充分的农家肥资源。通过调研得知,当地农户对秸秆资源的利用一般采用的是柴薪形式,几乎无秸秆还田和农家肥制作现象;另外,当地土地流转和规模化生产不普遍,农户“土地面积”差异不大。因此,土地面积的大小对于提高农户使用有机肥比例的意愿并没有构成十分显著的影响。

加入合作社的农户明显具有更强的提高有机肥使用比例的倾向,原因在于加入合作社的农户会形成更好的行为决策机制,并达到良好的一致性。

“总收入”虽然通过了显著性在1%水平的检验,但相关系数接近0,表明总收入对农户提高有机肥使用比例的意愿影响不大。原因在于,该类生态类补偿虽然对农户使用有机肥带来一定积极影响,但补贴数额只是农户整体收入中极少的一部分,对整体不构成充分影响。

畜禽养殖量对农户意愿形成是反向比例关系,原因可能是养殖户的养殖越多,种植的农作物越少,对有机肥的施用越不感兴趣。“目前有机肥使用占比”与农户意愿呈反向关系,该现象说明现行使用比例较高的农户一般对畜禽粪便资源等作出了较好的利用,因此,在现有的资源配置下,提高到更高的比例会有一定的难度;相反,现行使用比例较低的农户具有更多的提升空间。

农户对环境保护意识部分,只有“对当前生活环境的感知”变量通过了显著性水平为5%的检验。“对当前生活环境的感知”与农户使用有机肥呈正相关关系,原因在于,问卷中对环境感知设置为3个区分度:不好、一般、好,是一个有序的过程。因此,作为理性行为人的农户为了更好的环境感知,乐意通过其行为因素来维持甚至改善现有环境状况。

有机肥使用比例的提高,必然会对周边环境带来较为积极的影响,而对生活环境感知不好的农户对改善自身行为的感知度会明显弱于感知良好的农户。

地区虚变量与因变量呈负相关关系,即临夏地区的农户对提高有机肥使用的意愿要明显高于定西地区。为更好地说明两者之间存在的区别,对定西和临夏地区再次做出边际效应的分析。

表2中的结果显示,临夏地区对提高有机肥使用比例的接受程度明显高于定西地区,即临夏地区比定西地区高出了33.7个百分点。

该种差异的原因在于,定西地区养殖数量较少,有机肥使用比例提高困难;临夏地区的状况为:首先,当地使用化肥较多,而农户农家肥施用仅为全部肥料的10%~20%,提升空间较大;其次,当地农户喜食牛羊肉,畜禽养殖量较大,农家肥施用潜力较为富足。

❖结论与建议

本文在实地调研的基础上,对农户使用有机肥的行为进行分析,建立意愿分析模型,得出有一定政策参考的结论:

在有资金扶持的条件下,农户提高有机肥使用的意愿主要受有无加入合作社,收入水平、畜禽养殖量、目前有机肥使用占比、对当前环境感知及地区变量的影响。

经过实际调研得知,较之定西,临夏地区农户有更强烈的提高有机肥施用比例的意愿。两地农户不同的意愿感知主要源于当地生产经营方式、饲养数量的不同。

总体来看,增加畜禽养殖数,在有扶持政策的条件下,农户有愿意增加有机肥使用量。

由于化肥使用量的增加,以及畜禽粪便和秸秆等农业有机废弃物的资源化利用不足,西部地区的农业面源污染问题已经开始蔓延,土地的可持续利用和环境的保护状态令人担忧。

建议政府应该提倡多使用畜禽粪便和秸秆等农业有机废弃物制作有机肥,并对有机肥使用的补贴形成有效的政策扶持。

鉴于西部地区的实情,如何提高有机肥的质量和施用比例,需要科技的指导与政策的指引。从维护农户利益和促进生态循环农业发展的角度考虑,农户为提高有机肥使用比例付出了劳力、物力和财力,理应得到相应的补偿。

首先,政府应该补偿农户制作有机肥的费用,如补贴微生物添加剂的费用等,以提高农户对粪便和秸秆等有机废弃物的资源化利用率。

其次,很多农户对于制作有机肥的技术不够了解,多数是选择畜禽粪便等有机废弃物直接还田或简单堆制农家肥,因此,国家应给予技术支撑,配备相应的技术人员进行指导,或者鼓励已经掌握该类技术的农户对其他农户进行技术传授。

第三,局部试点西部地区商品有机肥生产与流通。作为供应链上游的农户既可成为商品有机肥的原料提供者,也可以作为商品有机肥的购买者,同时还可以从事村内村外商品有机肥的流通业务。这不仅可以提高农牧民作为原料提供者的收入水平,还可以有效推进西部地区有机肥产业的发展。

文章来自:《中国土壤与肥料》2016年第6期

作者单位:中国农业科学院农业经济与发展研究所

中国乡村发现网转自:微信号 农业环境科学

(扫一扫,更多精彩内容!)