——读吴重庆新著《无主体熟人社会及社会建设》

吴重庆在其新著《无主体熟人社会及社会建设》(社会科学文献出版社2014年版,下文简称吴著)中,以行动主体与结构的互构理论为基础,解释了农村大量青壮年主体流出后,出现的诸多现象和问题,并由此提出了“无主体熟人社会”的概念,[①]既是对“空心化”背景下农村社会结构及其性质的总体性判断,也是对当前农民行为逻辑的新阐释和对农村基本社会秩序的新概括。吴著试图把“无主体熟人社会”建构成具有解释性的中层概念,界定了其内涵,同时也把它置于相对开放的边界内,任由研究者评述与想象。根据我的粗浅理解,“无主体熟人社会”概念可以从两个层面给予以想象和建构,一个是“无行动主体”层面,即农民“身体不在村”,一个是“无主体性”层面,即农民“人心不在村”。两个层面相辅相成、相得益彰,构成表里。吴重庆的工作主要是在前一个层面展开的,后一个层面他点到了,但没有展开。下文中我将在对吴著的评述基础上铺展后一个层面的想象,并尝试将二者结合起来,尝试建构完整的“无主体熟人社会”解释体系。

一

概念化是学术研究的一项基础能力,也是学术研究的前提。然而,在中国引介西方社会科学的一百多年间,对中国本土研究的概念化却是相当稀缺的,尤其是解释性概念的提出和推广更是凤毛麟角。说明本土研究的概念化不是件容易的事情。当然,这并没有打消中国学者对本土的概念化努力。

中国是个农民大国,乡土是中国的本色与底色。一个世纪以来,中国农村一直在经历着巨大的社会变迁,对它的研究和概念化,历来是中国学者和中国研究努力的方向。除费孝通的“差序格局”和许烺光的“家庭轴心”等得到了世界学术广泛认可的概念,乃生长于中国农村经验外,黄光国、杨国枢、翟学伟等人则直接对“人情”“面子”“关系”“报”等本土习语进行解释性阐释,[②]试图将它们概念化并去推演和解释其他的政治社会现象。贺雪峰在描述性概念“熟人社会”的基础上,尝试着提出了具有解释性和中层意义的“半熟人社会”概念,也得到了学术界一定程度的认同。[③]这些概念本身一直在被其他学者不断阐发和拓展。

农村研究概念化的努力也还在继续。吴重庆新著虽然是历年文章的汇编,但其主旨是提出并论证“无主体熟人社会”这个概念,他将这一概念置于经历革命与革命后的乡土变迁之中,用于解释当前“人去楼空”之后的农村社会与农民的行为逻辑。吴重庆无疑是具有学术敏锐性和学术勇气的。他看到了农村社会的巨大变化已难以再用“熟人社会”“差序格局”等来概括和解释了。即便是21世纪初他的朋友贺雪峰提出、他参与建构的“半熟人社会”,他认为也只能解释村民委员会选举过程中,由于超出了原来熟人社会的圈子而使得选民对候选人不太熟悉而型塑特有的投票偏好和行为,却不能囊括农村普遍“空心化”之后农村社会的巨变和农民的行为逻辑。他甚至认为,台湾学者杨国枢等人发起倡导的心理学本土化运动,虽然有不少闪亮的观点,但更多的也是应景应时之需,更何况这个运动还是在西方理论的映衬下展开的,长久不得,持续不了。似乎吴重庆的认识和抱负绝不止于此,他跟同时代的许多有清醒意识的学者一样,不满足于以西方理论框架、概念、范畴和命题来研究中国(农村),不想将中国的经验装进西方的概念体系中以陷入西方文化殖民的境地。他们认识到,中国农村经验蕴含着丰富的问题源流和理论生长点,乃至可以成为中国社会科学“本土化”的前沿阵地。[④]“无主体熟人社会”便是在这个认识、理论和时代背景下提出来的。

“无主体熟人社会”这一个概念无疑是具有中层性的,它超越了具体的农村现象和经验,却不脱离经验,它是从经验中生长出来的,同时它又具有一定的抽象性,却不抽象至脱离经验而无解释性。农村研究的中层概念化的努力是解释农村并达至高度抽象化理论的前提和基础。我认为,吴重庆的这一努力是值得称赞的,他的建构也是成功的。然而,任何学术概念的提出,并不是一开始就是内涵完满、边界清晰和尽善尽美的。如果是这样,这一概念必定是死概念。只有给人更多想象空间的概念才是活的概念,才是有穿透力的概念。尤其是在中国这样一个社会还在巨变、学术还不成熟的国家,学术概念不应该是被“界定”出来的,而应该是被“使用”出来的,即在使用中发挥、延展和完善。

“无主体熟人社会”就是一个给人无数学术遐想、甚至是可以任由研究者装扮的概念,它的提出与建构是学术想象的起点,而不是终点,是理论阐发的开始,而不是结束。因此,当我第一次瞥见这一概念时,我将它置于我的农村经验的汪洋大海中,让它跟我的经验碰撞,看它能够跟我的哪些经验挂钩,我想象它是什么样子,我想象能把它建构成什么样子。当我读完吴重庆整本书之后,发现他阐发的,有的我想到了,有的没想到;而我天马行空的想象,很多是吴重庆没有提到的。当然,我的想象不一定对,也不一定能纳入吴重庆的解释体系,但是能够激发读者想象的概念,一定是有灵性、有活力和有经验基础的概念。

二

“无主体熟人社会”既是作者农村调研的灵感闪现(“顿悟”),也是学术传承与对话的结果。根据作者的论述,它与“熟人社会”、“半熟人社会”有很密切的关联与渊源,可以说它是对“熟人社会”的加缀,是“半熟人社会”的换缀,内涵也由这二者转变而来。这既是学术的偷懒与无奈,更是学术的继承与跟进,在找到更适当的词之前,加缀与换缀是再明智不过的选择了。事实上,“半熟人社会”“无主体熟人社会”的加缀可谓恰到好处,切中要害。

熟人社会是对传统中国自然村庄的群体和社区结构的经典表述。费孝通将这样的社会定义为“乡土社会在地方性的限制下,成了生于斯死于斯的社会……这是一个熟悉的社会,没有陌生人的社会。”[⑤]从费孝通对乡土社会的叙述中,我们找不到“熟人社会”的字样,在苏力的著作中我们才最先看到这四个字连在一起使用,[⑥]但费孝通已经将乡土社会的最基本特质描述出来了,那就是“熟悉”——“熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所生发的亲密的感觉。这种感觉是无数次的小摩擦里陶炼出来的结果。熟悉的人之间甚至不需要文字,足气、生气、甚至气味,都可以是‘报名’的方式”。[⑦]这是从“信息”层面来讲的,“熟人社会”表明农民之间相互知根知底,每天低头不见抬头见,甚至听到咳嗽声、脚步声和敲门声就能判断这个人是谁。人们的信息是透明和对称的,谁都无法保留多少秘密,谁也无法蒙混过关;人们在社会交往中清楚对方怎么行为,会出什么样的牌、说什么样的话,因而知道怎么对付他人。熟人社会压根就没有私事,没有隐私。正因为如此,熟人社会的权力结构是明确且固定的,人们的利益也是相对静止、稳固的,不需要通过博弈来获得。

除了信息对称以外,熟人社会的基本结构是“差序格局”[⑧],即以己为中心建构的具有等级序列的关系网络。它以血缘为基本连接纽带建立起来的等级结构,它讲究长幼尊卑男女秩序,年长的男子拥有社区和家庭的权利和权威,年幼者和女性依附于成年男子。同时,它既有内外之别,也有亲疏远近。前者是指血缘内部与外部的分别,同一血缘内部所有人都是“自己人”,而血缘之外则是外人或是熟悉的陌生人,自己人内部与同外人的交往规则是不一样的。后者意味着即便在一个“自己人”认同单位内部,相互之间的关系也是有差别的,跟自己血缘关系越近的,关系越紧密,自己人的成分最高,交集越大,越要无理由地予以协助与关怀。而血缘越远则关系越疏离,自己人成分越少,交往中顾虑的就相对较少。在交往规则上,熟人社会也有其独特性,最突出的是“伦理本位”[⑨],即亲亲尊尊等儒家大小伦理;其次是讲究血亲情谊和人情面子,前者是指由血缘带来的认同感与义务感,后者是指相互给人情、买面子;最后是追求“做人”与“相处”的法则,即关系的运作。这些规则皆与陌生人社会交往的“法治”相差极大,它使得熟人社会被凝结为一个紧密的生活与伦理共同体。

费孝通对熟人社会的感知与描述来自传统的农村,他的熟人社会毋宁是一种理想类型,给予了后世学者以无数的学术灵感和想象。陈柏峰在费孝通等人研究的基础上,进一步将熟人社会的行为逻辑概括为“人情取向的乡土逻辑”,也就是在熟人社会中人们的行为围绕着人情关系展开、运用人情规范做出判断的一整套行为准则体系。[⑩]陈柏峰总结了乡土逻辑的几个主要原则,包含“情面”、“不走极端”、“歧视”、“乡情”等,其中,情面原则是从熟悉和亲密中生发出来的一种为人处事的原则,它要求人们待人接物、处理关系时顾及人情和面子、不偏不倚、合乎情理、讲究容忍。不走极端原则是指在情与理发生冲突时,不认死理,要通情达理,否则就是不近人情。歧视原则讲究的是对待自己人讲情面、认面子,而对待陌生人则采取歧视、漠视的办法,甚至可以使用暴力(威胁)手段对付之,这是一种“内外有别”的原则。乡情原则是约束走出农村的精英与农村的关系的人情机制,它要求走出农村的精英对待自己的家乡和家乡人依然要讲人情关系和人情规范,讲究“鱼大塘里出”的反哺与回馈。乡土逻辑深刻地揭示了传统农民的思维和行为的基本规律,探析了传统乡村秩序的形成机制,其变化可以用来透视和分析当前农村秩序的变迁。随着革命和市场对农村的改造,传统农村逐渐褪色,农民的行为逻辑逐步改变,乡土中国演变成“新乡土中国”[11],学界随即出现对熟人社会及其行为逻辑的不同描述和阐释。其中,最著名的要数贺雪峰的“半熟人社会”。

根据吴重庆的梳理,“半熟人社会”概念的提出源于对村民委员会选举的调研。贺雪峰一波人在调研中发现,村委会选举是在行政村一级,而传统的熟人社会一般是在自然村庄或小组一级,因此村民对非熟人社会中的候选人虽然认识但不太熟悉,从而会影响其投票行为。贺雪峰最开始使用“半熟人社会”的概念表达的是在非传统熟人社会的行政村一级,农民由于交往的非密集性、非高频度性而导致相识而不熟悉这一状态。正如吴重庆是所评价的,这一表达是对农民间熟悉程度的差异的描述,是对信息不对称的刻画。因此它是对熟人社会“量变”的总结和概括。农民除了空间的扩大导致信息的不熟悉以外,由于社会流动、职业分化、阶层变动、血缘地缘淡化等缘故,农民间的交往频度减少,交往时空缩小,交往深度降低,以及农民隐私权逐渐兴起,即便在自然村、小组内部,农民之间的熟悉程度也大大降低,相互之间的信息越来越不对称,越来越难以掌握对方的思想和动向。从这一角度来讲,熟人社会在“半熟人社会化”,这仍是熟人社会的量变,无涉基本的社会结构和行为逻辑的变迁。

吴著中没有体现的是,贺雪峰在其后来的文章中对“半熟人社会”做了进一步的阐释,即农村的半熟人社会化除了信息层面的内涵外,还有规则层面的内涵,也就是熟人社会内部的交往规则和行为逻辑发生了质变。[12]如果说传统的熟人社会的规则是伦理本位、人情面子和关系运作的话,变化之后的熟人社会则运用了陌生人社会的规则,农民的行为逻辑祛除了乡土本色而越走越极端。简单来说就是,传统规则失效之后,现代社会的法律规则进入了熟人社会,讲勇斗狠的规则也进入了熟人社会,农民进入了博弈生存的丛林状态,谁能在博弈中援引更多的资源谁就能获得更多的利益和权力,谁就能在关系互动中占据优势。为此人们不惜引混混进村介入关系博弈。资源占有较少者被置于不利境地。在这里,信息上的熟悉是掌握对方如何出牌与自己出什么牌以置对方于死地的逻辑前提,即熟悉是“杀熟”的前提。贺雪峰的这一重解释,跳出了单纯信息不对称的解释,将对农村的认识引向对农民行为规则和逻辑的变化阐发,把农村既相互熟识但行为已变更的状态称之为半熟人社会,这是对这一概念的极大深化。我曾将这一变化概括为自己人“外化”和熟人社会“陌生化”两个并行的变迁过程。[13]可惜吴重庆没有注意到贺雪峰对“半熟人社会”的这一新解释,否则对话对象就多了一重,他对“无主体熟人社会”的理解也会更为深刻。

吴重庆显然是看到了熟人社会的变迁,也意识到贺雪峰在信息层面对熟人社会的重新概念化的努力,事实上无法囊括熟人社会的所有变迁,他开始寻找再概念化的着力点。熟人社会的变迁有多重面向,既有量上的,也有质上的,既有现象层面的,也有规则层面的,既有表层的,也有内核的,等等。贺雪峰既看到了表层的信息量的变化,也看到了深层的行为逻辑的变化。吴重庆则身处广州人口流入之地,却看到了人口的大规模流动带来广大农村的“空心化”这一明显而巨大的社会现象,这源于他对华南农村和广大中西部农村的长期调研。很多人都看到了农村“空心化”的现象及其后果,但由于它太普通,太正常不过了,因而往往熟视无睹,较少人会对它进行学术想象和概念提炼。或许正是作者身处人口流入地,才会对相反状态的“空心化”保持其特有的敏感性,情有独钟。“无主体熟人社会”正是从农村的“空心化”里生长出来的。

三

在村庄“空心化”与“无主体熟人社会”之间,吴重庆寻找到了一系列的中间变量,将二者的关系勾连起来,从而使“无主体熟人社会”作为中层概念看起来是自己生长出来似的。他首先找到的中间变量是整合社会系统的“行动者”角色。这也是他的重要理论资源。美国社会学家帕森斯认为,具备足够数量的行动主体作为系统的组成部分,是系统内部整合及社会系统和文化模式之间整合的必要条件之一。依据该理论,社会之所以成其为正常的社会,在于有一定数量的行动主体在其中交互作用,维持社会系统的均衡。如果缺少了足够的行动主体的角色,社会系统就无法运转,就会出现病态现象。[14]显然的是,吴著中对行动主体与社会结构间关系的考察,还参考、借鉴了吉登斯“结构化”理论的思想精髓。

哲学家霍布斯提出的行动主体与社会的关系问题,在当代西方社会学界主要是以行动与结构的关系体现出来。涂尔干、帕森斯一脉强调结构决定个人主体,社会秩序以强制的威力型塑和规定着个人主体。韦伯、戈夫曼这一路则反对结构论对个人的抹煞,强调有意义的行动建构改变和维持着社会秩序。吉登斯结合两种理论套路,创立了结构化理论。该理论认为,社会结构是社会各种要素之间的联系,作为制度或规则,它们是社会再生产的前提。因而社会结构具有客观性。但它也区别于以前极端的结构主义所理解的结构,即它是一种一旦形成便不受主体影响并制约主体的社会活动的“社会事实”。同时,吉登斯认为社会结构的最主要的特性是主观性。因为“结构作为记忆痕迹,具体体现在各种社会实践中,‘内在于’人的活动,而不像涂尔干所说的是‘外在’的”。所以,吉登斯强调,这种结构观念引导着具有认知能力的行动主体的行为。因此,社会结构不仅具有客观性,也具有主观性,这样作为个体的行动者与潜在的社会关系之间就建立了某种关联。结构不是与行动主体相脱离的,而恰恰是在行动主体的相互作用和实践过程中建立起来的,行动主体的实践与反思铸就了结构,反过来,结构约束并使动了行动主体。进而言之,社会秩序不是单个的行动主体或社会结构决定的,而是主体与结构互构的结果。吴著透视,农村社会之演变成“无主体熟人社会”,既非农村社会结构变动的单一助推,亦非作为行动主体的农民思想改变所致,而是二者相互依存、相互作用之合力塑造的结果。

中国广大中西部农村在2000年以后出现了大规模的人口流动,而流动出去的正是六零后、七零后和八零后这些青壮年、有活力、有创造力的社会和家庭的顶梁柱。留在农村的大多是五十岁以上的老弱病残及妇幼,这些人包括健康的老年人在革命后的农村社会也不再掌握家庭和村庄社会的权力,他们不是农村社会的主体。青壮年作为农村活跃的主体流出后,村庄社会就长期出现了“主体”的不在场和缺席的状况。在著作中,吴重庆首先设定了当前农村社会结构的基本面貌和状态是“空心化”——作为优质资源的“人财物”的外流,而作为行动主体的青壮年农民则表现出两个状态,长期的“不在村”和周期性的“返乡”。这样,农村社会结构与农民主体的行动的关系就表现在以下两个方面,一是相互型塑,一方面“空心化”的社会结构导致更多农民不愿意呆在农村,而选择外出,而更多农民走出村庄又强化和加剧了农村社会的空心化;另一方面,农民周期性的返乡暂时填补了空心化,从而使得农民乐意选择在某些时候返乡,而非彻底抛弃农村。二是农村社会结构(“空心化”)与农民行动(外出及周期性返乡)相互作用,共同塑造着当前农村的政治社会秩序,及相关现象和问题,主要包括“舆论失灵”、“面子贬值”、“社会资本流失”与熟人社会特征的周期性呈现等。

依托上述理论资源,吴重庆首先认为,村庄熟人社会行动主体的缺席必然导致村庄的“病态”。他总结出了农村变态的几种表现以作为进一步分析的变量,即“舆论失灵”、“面子贬值”和“社会资本流失”等。舆论、面子和社会资本都是传统熟人社会的重要现象和特征,他们的流失意味着熟人社会的转向和变迁。吴重庆的推导逻辑是,无论是舆论发挥作用,还是面子机制仍然运转,抑或是社会关系依然起作用,都有赖于村庄中青壮年的高频度的、长时段的社会交往,有赖于由于人多形成“人多势众”“唾沫星子淹死人”的集群效应,以及形成“面对面”的生活不得不在乎对方的存在、不得不相互提供和利用资源的“给人情”“买面子”的机制。而大部分青壮年农民长时间不在村庄里生活,他们便可以轻易逃逸村庄的惩罚,那么,怎么可能形成相互之间的压力,怎么相互利用对方的资源,怎么形成深厚的交往和友谊,等等。总之,人都不在村了,舆论自然就失灵了,人们就不在乎人情面子了,相互之间的支持网络也就越来越松散了。叙述到此,好像熟人社会已然解体了。若是这样,那就不是“无主体熟人社会”,而是无熟人社会了。

但是,吴重庆又杀了个回马枪,他笔锋一转,说熟人社会还是存在的,因为常年流出的那些青壮年总会间歇性地回到村庄,尤其是在重要的节庆的时候。当他们间歇性地回到村庄的时候,熟人社会原有的特征又会周期性地呈现。这确实还是其主体流动理论前提的正常逻辑推演——主体回来了,他们又开始了密集交互作用,村庄原有的结构又开始运转,熟人社会不就又有了吗,村庄舆论又可起作用了,人情面子还是要讲的嘛,宗亲关系又重了起来。吴重庆重点讲述了熟人社会特征周期性呈现的几个方面,包括农村纠纷年终算总账、通过“夸富”寻求认同,及参与重要节庆的宗族活动寻求宗族认同。

分析到此,“无主体熟人社会”也就呼之欲出了,它对当前农村社会性质做出了总体性的判断。与“半熟人社会”强调信息不对称不同,它强调的是作为行动主体的农民的在场与不在场,强调行动主体的角色与交互作用。当行动主体的行动是完整的时候,就会形成健全的社会系统,熟人社会就是个运转良好的结构;当行动主体缺席时,系统或结构就会出现问题,原有的结构就会崩溃,或者不起作用。“无主体熟人社会”既是行动主体长时间缺失的社会,问题不断,也是个行动主体短时期内聚集的社会,熟人社会特征周期性凸显,也是问题。

“无主体熟人社会”首先是个描述性概念,它清晰地勾勒了农村社会由于青壮年主体候鸟式的流动性,而带来了与传统熟人社会不同的特征和呈现状态。根据我的农村调研经验,“无主体熟人社会”能够囊括农村的“空心化”现象、民工潮现象、“三留守”现象、以代际分工为基础的“半工半耕”现象、农民工返乡现象、村庄凋敝现象、村庄治理瘫痪现象、恶人治村现象、“城乡二元结构”现象、新生代农民工现象、抛荒现象,等等。这些现象与问题都与农村青壮年主体流出或返乡有密切的关系,“无主体熟人社会”完全可以将之纳入自己的描述范畴。也就是说,当人们看到“无主体熟人社会”这个概念时,就会自然而然地想到农村社会的这些现象和问题。反之,当人们遇到这些现象时,就会联想到“无主体熟人社会”这个概念及其内涵与外延。一个有生命力的概念就在于它能够四两拨千斤,既高屋建瓴地囊括诸多现象和问题,又能用极少的字词表达表达其所指和能指。

就理论的创见而言,更重要的是,“无主体熟人社会”还是个解释性的中层概念,它在中观层面建构了对农村诸多问题的解释体系。中观概念是介于高度抽象的宏观概念与描述性的微观概念之间的中层理论,它既关注一般微观社会问题,又能提出切实可行的理论假设,既有事实依据的支持,又有价值取向的指导。所谓解释性,就是将概念本身所内涵的诸多要素作为中间变量,经过排列组合后,以推导出某些普遍的社会现象,从而建构解释链。作为中层概念,“无主体熟人社会”至少包含了“革命运动”“革命后的市场经济”“农民流动”“村庄空心化”“舆论缺失”“面子贬值”“社会资本流失”“农民返乡”等理论构件,以及由这些要素可以直接推导出的“血缘地缘关系淡化”“社会关系原子化”“阶层分化与竞争”“个体化”“无根基化”“交往规则变化”等概念要素。通过选取这些要素,并对它们进行有机组合排列,形成具有逻辑关系的推理链条,最终推导出被解释的政治社会现象。这里的推导过程一般要在三步或三步以上,方能称得上是要素之间的“链式”联系[15]。一旦解释的链条拉长(而不仅仅是一对一的因果联系),解释本身就会有广度和纵深。因此,作为中层概念的“无主体熟人社会”就不仅仅是一个普通的名词,而是包含诸多现象和解释链条的理论框架。作为例举,运用吴重庆的理论对以下三则农村社会现象进行解释:

1、混混进村。混混进村在中部农村较为凸显,首先与该地区青壮年流出村庄有关,它使得村庄没有抵抗外来混混的力量。青壮年流出后,村庄出现了舆论失灵,引混混进村的人感受不到村庄舆论的压力,因而他敢于这么做。同时人情面子等传统行为规则失效,人们不在乎村庄的人际关系网络,就会很自然地援引外界的力量(混混等)进村博弈。

2、传统复兴。在沿海地区,出现了这样的悖论现象,一方面村民的个体意识高涨,另一方面宗族复兴迹象明显。为什么?第一个层次,个体意识高涨与农民主体外出闯荡有关,务工经商和资本主义市场形塑了农民个体,所谓成功者皆在于个人,而非宗族。第二个层次,外出务工经商的农民虽然身体在路上,但他们却得给灵魂找到一个归属,既成的归属是村庄和宗族。第三个层次,外出农民不可能再外出时经营自己的归属,而必须在返乡后,因此重要的节庆回家也就成了他们经营归属、参与村庄竞争和获得认可的重要途径。因此他们对参与宗族活动,参与传统信仰活动有着极大的热情。最后推导的结果是,传统复兴势在必然。

3、伦理失序。据调查,农村伦理失序主要包括两个方面,一是对老年人的不赡养及对老年人自杀的正面化,二是一些农村地区对农村女性外出做性工作者持正面态度。按照传统的伦理观念,这两种现象都是是非颠倒,黑白不分。为什么会出现这种情况?也可以从“无主体熟人社会”中得到解释。首先是农民外出务工经商是为了在村庄中社会性竞争胜出,以至早早搬出村庄。其次,农民主体外出后,村庄的伦理道德减弱,舆论压力减少,这就为不正当通过不正当的手段获得财富参与社会性竞争提供了可能。再次,农民只要能够在村庄竞争中胜出,直至最后搬出村庄,就更不在乎村庄的舆论压力了,于是竞争的手段就会越来越无所不用其极。最后,村庄伦理也就逐渐淡出村庄社会性竞争和村庄生活。

除了对“无主体熟人社会”的理论建构以外,吴重庆在新著中还强调了社会实践的一面。这是其理论基础与理论建构的自然推演。“无主体熟人社会”的概念隐含着行动主体与结构的交互关系性,行动主体在结构中行动,又重塑和强化结构。结构规范行动主体的行动,又依赖行动主体的行动而存在。当行动主体缺失的时候,结构也就散架了,由结构支撑的系列社会功能也不再存在。所以,吴重庆主张通过社会建设,以重建行动主体与结构的关系,达到重建熟人社会的目的。

四

吴重庆对“无主体熟人社会”的理论建构,至少有以下几大理论贡献:

1、对农村研究进行了概念化的努力。在当前农村研究向深度发展,现象和经验层面的调研解释愈发丰富的情况下,如何走出经验研究的“过密化”[16],是值得深思的问题。所谓经验研究的“过密化”是指研究者对经验感知越来越多,搜集的材料也越来越丰富,但对问题的理解却没有深入,理论上也没有得到提升和拓展。要解决这个问题,其中,在经验的基础上大胆想象,敢于提出问题和提炼概念是重要途径。学术研究不是中央文件,不一开始就过于正确、过于缜密、过于谨小慎微,它应该大刀阔斧,天马行空,“大胆假设,小心求证”,通过大胆地提炼概念,勇于建构解释链条,再将概念和解释链置于经验之中检验,在大浪淘沙中之去伪存真,最后留下真正具有解释力的概念和解释链条。在这一点上,“无主体熟人社会”可以作为范例。

2、对中西部广大人口流出地农村社会结构及其性质做出了新的总体判断。当前农村正处在巨变的过程中,且区域差异极大,要用统一的概念对其进行总括是很难的,也是有理论风险的。而“无主体熟人社会”大胆冒险却是成功的,它能够概括和解释很大一部分农村的现象和问题,从而使得研究者既可以在此基础上提炼和发现问题,也可以在此基础上解释和推导问题。也就是说,“无主体熟人社会”可以成为研究者发现和提出问题的起点,也可以将其作为解释框架或基础变量以展开对问题的阐释。

3、对转型期农民的行为逻辑和农村基本社会秩序给予了新的阐释和概括。传统农民的“人情取向的乡土逻辑”在遭遇革命运动与市场经济的冲击后,正在发生裂变,农民的思维和行为逻辑破熟人社会的基本原则和规范的束缚,包括不讲情面、不讲关系、不讲乡情、不在乎议论、认死理、只讲利益等。吴著将这种行为逻辑称为“无主体熟人社会”的行为逻辑。吴著在对农村社会结构及其性质与农民行为逻辑做出判断的情况下,在主体与结构的互构理论基础上,对当前农村社会的基本秩序也做了总结和概括,诸如“舆论失灵”、“面子贬值”和“社会资本流失”及熟人社会特征周期性呈现,皆可包含于“无主体熟人社会”理论体系之中。

4、“无主体熟人社会”概念本身给予了后续研究者极大的想象空间。所谓理论的源泉和生长点就在这里。“无主体熟人社会”由两部分构成,一是“无主体”,二是“熟人社会”。熟人社会作为理想类型,研究者都比较清楚,一般都会想象到费孝通和贺雪峰那里去。而对“无主体”的“主体”则有更多的想象,因为它的内涵比较丰富,既包括了吴重庆讲的青壮年作为村庄生活的主体,“无主体”就是没有活跃的人群的问题;也包括吴重庆对“无主体”的英文翻译的“无根基”(baseless)意思,即农民处于拔根状态,无跟无归属之意;还包括“主体性”的含义,“无主体”就是没有主体性的意思,“无主体熟人社会”就是没有主体性的熟人社会,等等。不同的学者对“无主体”有不同的想象和理解,就会对“无主体熟人社会”有不同的理解和阐释,进而拓展“无主体熟人社会”理论,深化对农村的理解。

五

吴重庆对“无主体熟人社会”的建构主要着眼的是“无行动主体”,讲究的是主体的“有无”,即青壮年农民的在村与否这个形式,而没有考虑到农民本身的性质的变化与否。也就是说,在相同结构与行动的限制下,行动主体的性质不同,行动的结果也会有差异。“主体性”是对行动主体性质的一个基本判断,它受主体的价值观、利益、喜好、态度、对社会结构的看法等影响,表现为不同的行为逻辑。当农民的行为逻辑改变之后,即便还是在传统的社会结构下(非空心化的社会结构),其行为不仅会改变社会结构,而且会型塑和制成不同的政治社会后果。在农村,“主体性”主要表现为作为行动主体的青壮年农民对村庄的基本态度。

我一开始面对“无主体熟人社会”时,也主要是往“主体性”方向想象的。因为在农村调查多了,就感觉到行动主体的在场与不在场固然重要,但农村的变化绝不止于行动主体的是否在场,农村行动主体本身的特征和性质也在发生巨变。在某些区域农村,即便大部分青壮年都在场,因为农民行为逻辑的改变,村庄也与传统熟人社会有了质的区别。譬如,吴著中提到的无主体导致舆论失灵,但在许多中西部村庄,即便大部分青壮年农民仍留在村里,舆论也照样失效[17],面子也不值钱[18],子代对父代仍不孝顺[19],老年人自杀还在加剧[20],笑贫不笑娼渐成主流[21],等等。也就是说行动主体不在场对某些现象能够做出解释,却不能解释农村社会的一些基础变迁。它仍是农村社会的表象与变迁的表层原因。所以我认为,吴著意义上的“无主体”跟当前农民之间信息的不对称一样,依然属于熟人社会的量变范畴,构不成质变。

但是,“无主体熟人社会”却是能够表达熟人社会的某些重要的质变的。根据我及所在学术团队对全国不同区域农村的观察,农村社会的巨变主要包括村庄(熟人社会)主体性缺失、公共性缺失和归属感缺失等三个方面。这三个方面具有一定逻辑关系,村庄主体性的缺失会带来村庄公共性的缺失,二者共同作用会导致村庄的归属感缺失,归根到底是村庄的“无主体性”。三者缺失的农村就构成了质变的“无主体熟人社会”。

1、主体性缺失。主体性是指在实践过程中表现出来的能力、作用、地位,即人的自主、主动、能动、自由、有目地活动的地位与特征。村庄或熟人社会的主体性,就是村庄里的人将自己视作村庄当然的主体,是农民对自己在村庄里的角色、地位、作用、能力的自觉地体认与感受,把村庄当作自己的村庄、把自己当作村庄的主体来体验的一种精神状态。在实践中,农民会清晰地区分“我们村”(我们湾、我们庄、我们寨子等)与“他们村”,会对“我们村”“我是村里人”有种自豪感和荣耀感,会时时刻刻维护“我们村”的名誉,注意自己的言行是否会损害“我们村”的形象,会为建设村庄及在与其他村的竞争中主动、自觉地贡献力量,而不是逃避责任,搭他人之便车。而对有损“我们村”形象和声誉的人或行为予以惩罚或舆论谴责。在南方宗族性村庄调查时,当地人在说到村里那些不雅的人或事情时,会和气氛地说“倒了全湾子的霉”“我都觉得不好意思”“一颗老鼠屎打坏一锅汤”等。我曾将这种对“我们村”的主体感受概括为“当地感”。[22]这种村庄主体性或“当地感”使得每个村里人都主动参与村庄建设、维护村庄声誉、践行村庄规则、恪守村庄信仰、维系村庄情感等,使村庄成为生活和伦理共同体。而破坏村庄的基本道德、情感和规则的人,则极有可能被边缘化,甚至遭致“社区性死亡”。

事实上,吴著中曾用“社区感”来概括农民社区参与的发达网络、农民间的互惠互信等社区资源价值,并通过营造“社区感”来提升农民的道德水平和居住归属。[23]此概念的内涵接近我们所说的农民的村庄主体性和“当地感”,只不过吴重庆把“社区感”当做客观的、可资利用的资源价值,而没有看到它更可能是农民的主观体验,因而他仍将主体的在场与互动看做“社区感”生发的源泉,而没有考虑主体本身的性质。

调查发现,不同农民的村庄主体性是有强弱之分的,一般所处家族越大的农民,其村庄主体性越强,越把村庄当作自己的村庄,对村庄的责任感越大,也就越具有公心。而所处家族较小的村民,则对村庄的自我感受较弱,在村庄公共事务表现不太积极主动,对“我们村”的感受不那么强烈。单门独户的农民在村庄中往往表现得较为猥琐不堪,对村庄的主体性严重不足。因此,在村庄公共事务中,一般是家族大的农民作为积极分子抻头,家族小的农民不会硬抻头,只是亦步亦趋、跟随做事。这个发现给我们的启示是,有血缘地缘认同的村庄,就会有农民的村庄主体性,没有血缘地缘认同的村庄,就没有农民的村庄主体性;血缘地缘认同越强烈,农民的村庄主体性就越大越强,血缘地缘认同降低,农民的村庄主体性就减弱。正如吴重庆所言,农村在经历革命和后革命时代的市场冲击后,农村的总体趋势是血缘地缘关系愈发淡化,宗族和家族观念弱化,那么农民的村庄主体性也就处在不断地减弱当中。其中,江汉平原、长江流域、云贵高原、成都平原、东北平原等我们称之为“中部”农村的血缘地缘淡化最为显著,当农民之间的兄弟关系也已呈原子化状态。中原地区和南方宗族地区血缘地缘淡化相对缓慢,近年南方宗族还似乎有零星复兴之态,总的趋势是弱化。那么,农民的村庄主体性也是呈弱化之势。

没有村庄主体性,也就没有了“村庄是我的村庄”“我是村庄里的人”的主体体验和感受。那么,农民就不会再有对村庄的责任,不会再有村庄的荣耀感和自豪感,也不再有对村庄其他人的义务和情感,而是只为自己、为私利着想,行事不讲感情、不讲人情面子,只讲利益、只讲公事公办;不再遵守村庄规则和道德,不再为村庄贡献力量,而是普遍持有事不关己高高挂起的态度;也不再事事为他人着想,不再在乎他人的看法,而是我行我素,靠力量靠博弈生存;同时,村庄你生活不再有长远预期,在村庄交往中就不会再忍让和克己复礼,等等。一句话,没有了农民对村庄的主体性,也就没有了村庄,熟人社会也就解体了。所以,没有了村庄主体性,即便没有人流出村庄,所有主体都在场,也会出现吴重庆所列的几大问题。这正是中部农村的普遍遭遇。

2、公共性缺失。公共性是与私人性相对的,它说的是熟人社会的生活和交往是在公共规则约束下展开的,并在村庄当中形成公共的社会氛围和公共舆论,从而使得村庄熟人社会向着良性方向发展,形成良善的社会秩序。公共规则包括道德、共识、常例、原则、程序、信仰、常识、故事、情感等,它既规范着村民的生活和社会交往,也规定着村民的思维方式和行为逻辑,进而使整个村庄充满了公共性。

村庄的公共性体现在以下几个方面,首先是农民行为具有公共性。不管是个体农民的行为,还是农民群体的行为,都是受村庄公共规则规训和约束的,只有在公共规则范围内的行为才会受到认可,才是可行的。人们在日常生活中考究某个人的行为,不是依据个人的喜好、情感、友情、知识、偏好等个体性的东西,而是援引公共的规则。在公共性较强的村庄,一个人应该做什么,不应该做什么,应该怎么做,不应该怎么做,是非常清楚的,个人的偏好一般不会加入其中。譬如,宋丽娜对南方宗族性村庄人情的研究发现,[24]在上人情礼金时,会依据亲疏远近有一定的标准,关系相近的一般会上相同数目的礼金,不会因为私人交情而上更多的礼金,否则就打破了规矩,会受到他人的责难。酒席上菜的数量、分量、内容也是有规定的,不会因为贫富差距而又区分。红白事中的礼仪礼节也是有十分严格的程序和规矩的,且每个程序和规矩背后都有特定的内涵和信仰,一般不能弄错弄混,所以“礼生”的角色很重要。

其次是,农民的交往内容和效果具有公共性。在私人性的交往中,交往的内容一般是与私人事务相关,其结果是加深私人间的理解,拓展私人间的关系,增进私人间的情感。村庄的交往除了有私人性的一面外,更多的是公共性的交往,其交往所涉事务一般是村庄的公共事务,或至少是会涉及到村庄层面的事情。这一点可以从村民在一起闲聊的话题中窥探一斑。调查发现,在公共性较强的村庄,农民闲聊谈论的话题一般包括婆媳关系、家庭矛盾、老人赡养、村庄道德、村庄间竞争、村庄道路、宗祠修建、礼仪礼节、感情送礼、女儿回娘家等等,这些话题有私事、有公事,但最终通过援引公共规则进行价值判断,而使所有事情都变成村庄的公事。在这些交往中,其效果是彰显和强化了公共规则,否弃了私人性的行为和想法,使村庄的是非、对错、黑白的观念更加明确,从而也使得村庄的生活和交往充满了道德性和崇高性。公共性的交往不在于人多人少,也不在于时间与场合,即便是两个人在卧室里聊天,也能达到公共溢出的效果。

最后是,村庄生活具有安全感和可预期性。由于每个人都按规则行事,按规矩出牌,按惯例思考问题,极少有特例,极少有不在常识之内的事情发生,因此村庄生活就是有预期和有安全感的。

村庄公共性产生的条件是农民对村庄有主体性。只有当农民把村庄当作自己的村庄来体验、把自己当作村庄的主体(主人)来思考问题时,才会在意村庄,才希望村庄变得更好,因而才会去遵循村庄规则,才会去经营村庄。当村庄主体性缺失时,村庄的公共性就会减弱,人们就不会为了村庄牺牲自己的利益,不会为了维护村庄规则而得罪他人,每个人都争当老好人,不去说直话、说真话,不去说别人,也不去说别人家的事。相互之间的交往就变成了你好我好大家都好的“一团和气”的局面,大家在一起不说村里的事情(“莫谈国事”),要么只谈国家大事、国际战事,要么专心致志打牌,从头至尾不说一句话。此时,村庄的公共性隐去,私人规则凸显。农村的交往就纯然变成了消磨时间、加深私人感情、建构私人关系的方式了。这样,村庄的公共规则就不再起作用,私人的偏好、打算和阴谋就会堂而皇之地介入村庄的生活与交往之中,并重塑村庄生活和交往,改造村庄的评价体系。

仍以人情为表述对象。在“可以”不援引公共规则之后,农民就可以按照自己的意愿、自己的自由来办酒席,就可能将摆酒席、收人情作为牟利的手段——之前只有人生转折的大事情才能办酒席,现在想着法子找理由办酒席收人情,反正也没有人会当面说(当面说会得罪人),也不会因此丢了面子。这样,至于有农民为庆祝刑满出狱而大摆筵席,也就不足为奇了。重塑村庄评价体系最好例子是对做小姐的评价。当农民对村庄女性外出做小姐不再恶语相向、说三道四和评头论足之后,外出做小姐就会平常起来,做小姐的人回村就会过上正常人的生活。而当她们甚至还能给家里带回大把的钞票、他们的家庭很快能建起三层小洋楼时,其他人就开始投来羡慕的眼光,甚至纷纷前往她们家来串门沾光取经。此时,村庄评价体系就改变了,“笑贫不笑娼”就在村里有了一席之地。

3、归属感缺失。归属感是一个人精神和灵魂栖息于某物的体验。在西方世界,人们将上帝视为生命的归属,将彼岸世界定位为自己最终的归宿。中国知识分子将为生民立命、为万世开太平作为自己的归属和终极目标。这些人都能在自己的归属中找到活着的意义和生命的价值,也能在其中使灵魂得到栖息,使精神得到安慰,并能坦然地面对生活的挫折和生命的。那么,中国大部分农民既没有基督教、伊斯兰教意义上的宗教信仰,也没有知识分子的使命与情怀,他们如何获得归属?

在传统熟人社会,血缘团体(宗族、家族)和村庄是农民的归属之所。宗族与村庄既是农民的生活单元,也是农民的宗教,因此农民的归属是世俗化与神圣性的统一体。农民既在这个统一体中获得生活所必须的互助与合作,使生活得以展开,也在其中参与社会性竞争,获得面子、荣耀、尊严、承认和成功的体验,同时还在其中获得宗教般的关怀,使生命有意义和价值,使有限的生命得以无限地延展,让漂泊、竞争和疲惫不堪的心灵得到抚慰。对于外出务工经商的农民来说,虽然身体在漂泊,但是只要有宗族和村庄在,灵魂就不会在路上,就会得到很好的安放。无论漂泊的身体多么孤寂、多么劳累,无论归途的路多么艰辛、多么漫长,只要有宗族和村庄可以想念、可以回望,心灵总是平静的,苦难总是可以承受的,支撑下去总是有动力的。正是在这个意义上,贺雪峰说家乡是中国人的宗教。[25]吴著中归乡的农民热衷于在重要节庆中参与大型宗族活动、大办“夸富宴”,也只有在人生归属的意义上才能得到很好的解释。

农村对宗族和村庄有归属感的前提是熟人社会具有主体性和公共性。也就是说,只有当农民还把村庄当作自己的村庄、把宗族成员当作自己人、把自己视作村庄和宗族的当然成员的时候;当村庄的公共规则还起作用,还能规范人们的行为,村庄还是生活和伦理共同体的时候,宗族与村庄就还具有归属的意义,就还能为农民提供归属,农民也还愿意归属其中。当农民不再对村庄有感情(主体性缺失),而村庄本身又乌七八糟(公共性缺失)的时候,农民就恨不得赶紧脱离村庄,何谈归属之有。如果农民在农村的归属都没有了,当村庄无法承载农民的灵魂的时候,农民的身体和灵魂就都处于漂泊状态,就真的成了“无根基”(baseless)的人了。

六

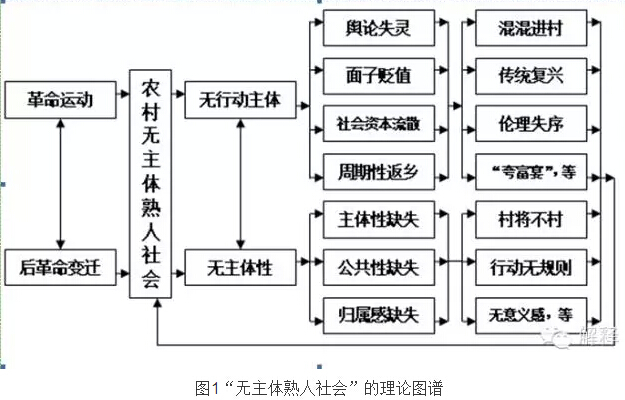

从上面的分析和评述可以看出,“无主体熟人社会”可以从两个层面来论述,一个是“无行动主体”的意义层面,一个是“无主体性”的意义层面。前一个是吴重庆展开理论想象的前提和基础,是指农民行动主体的不在场,简称“身体不在村”,后一个是笔者对“无主体熟人社会”的进一步想象,指的是农民主体对村庄熟人社会的情感体验的缺失,简称“人心不在村”。二者既相互区别,又相互联系、相辅相成,构成“无主体”的不同层面,共同形塑完整的、表里互映的“无主体熟人社会”(见图1)。

相互区别说的是,“无行动主体”与“无主体性”的意思是独立的,不相互交叉和内含,也不相互解释。在有的村庄,即便行动主体不在场,它们亦保留对村庄的主体感受;而在有的村庄,即便行动主体在场,但它们已不再对村庄有主体体验。二者包含的基本要素也不同,“无行动主体”主要包含舆论失灵、面子贬值、社会资本损失和熟人社会特征的周期性呈现等四个基本要素。“无主体性”既包括主体性的缺失,也包含了公共性、归属感的缺失。进而言之,二者对农村现象和问题的解释链也不同,即便是相同的问题和现象,也有不同的解释。譬如,同样的伦理缺失的解释,“无行动主体”的解释是行动者缺失后无法形成密集而强有力的村庄舆论,亦无法构成强有力的面子压力,于是有的人就会铤而走险突破村庄规则,这样的人和行为多了,村庄伦理规则也就不起作用了。而“无主体性”的解释则是人们不再对村庄有主体感受,也就不再有对村庄有主动的责任与义务感,就不会为了村庄的公共事务得罪他人、牺牲个人利益,于是对村庄不伦理不道德的人与事就会三缄其口,而不是大义凛然,拍案而起。

另外,“无行动主体”是在行动者“有无”层面谈论问题,是行动者量上的增减变化。而“无主体性”则是在行动者的“性质”层面谈论问题,是行动者是否具某些基本特性的问题,这些特性包括对村庄的主体体验、情感体认、价值认同等方面。这些基本特性没有了,有多少主体在场都没有用,都不能再称之为传统的“熟人社会”,甚至这些主体的在场更能破坏熟人社会。譬如,乡村混混一般是在有资源的城镇混,但在有资源的村庄,他们就会回到村庄运用暴力打破村庄的再分配规则,独自俘获资源。所以,人心不在村的村庄,即便青壮年农民济济一堂,也是无主体熟人社会。

二者相互联系,一方面是指“主体性”是“行动主体”对村庄的自我感受和体验,村庄主体性建构需要行动主体的参与和介入。凡是村庄建设中,农民作为行动主体参与越深、越多,农民对村庄的主体感受就越强,介入不深,或没有参与进去,则农民的主体感受会大大折扣。这方面,在国家项目资源下乡建设农村的过程中表现尤为突出,在项目进程中,若农民参与进去了,甚至是出钱出工,农民也会觉得这只在为自己做事情;若把农民排除在外,即便农民整体上得到了好处和方便,农民也不觉得那是政府在为农民办好事,不会因此而感激政府,反而会想象村干部和政府官员在里头捞好处,从而使得政府出了钱却买不到农民的支持。[26]相反,罗兴佐教授调查了解到,在南方很多宗族性村庄,走出村庄的人依然对村庄有很深厚的感情,村庄要办公益事业,这些人都会慷慨捐助,成为乡村治理中的“第三种力量”。[27]这些人是典型的“庄外的庄里人”[28],虽然身体不在村庄,但仍心系村庄的发展,他们通过经常性的“捐助”活动参与村庄建设和发展,不断增强对村庄的感情和主体体验。事实上,吴重庆本人便是身体不在村、但人心在村的“庄外的庄里人”。他甚至在其父亲生命最后两三年里,作为“乡老替”亲自参与家乡元宵期间的游神仪式,他这样叙述在仪式中对家乡的主体体验:“在娱神的唢呐声中,在双膝点地的瞬间,才觉得是真正触及家乡的大地。”[29]

另一方面,“无行动主体”与“无主体性”是一个整体,只有将两个层面有机地结合起来,对“无主体熟人社会”的理论建构才是完整的,对农村社会现象和问题的解释才更全面、更深刻、更有力度。这样,“无主体熟人社会”就不仅囊括了“身体不在村”的理论内涵,还包含了“人心不在村”的理论逻辑,它既能解释广大中西部“空心村”出现的现象和问题,也能解释人心不在村的“非空心村”现象和问题。

推而广之,在农村社会建设和社区重建上,就不仅是要在留下更多的青壮年劳动力上下功夫,还要在农民“人心”的改造上下功夫,这就需要重建农民的横向联系,以重构不仅有行动主体,而且有主体性、公共性、社区感和归属感的熟人社会。

注释:

[①]吴重庆:《无主体熟人社会及社会建设》,社会科学文献出版和2014年版。

[②]翟学伟:《人情、面子与权力再生产(第二版)》,北京大学出版社2013年版;黄光国、胡先缙:《人情与面子:中国人的权利游戏》,中国人民大学出版署2010年版;李亦园、杨国枢:《中国人的性格》,中国人民大学出版社2012年版。

[③]贺雪峰:《论半熟人社会——理解村委会选举的一个视角》,《政治学研究》2000年第3期。

[④]吴重庆:《农村研究与社会科学本土化》,载《无主体熟人社会及社会建设》,社会科学文献出版和2014年版,第247-254页。

[⑤]费孝通:《乡土中国》,北京大学出版社2012年版,第13页。

[⑥]苏力:《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社1996年版。

[⑦]费孝通:《乡土中国》,北京大学出版社2012年版,第14页。

[⑧]费孝通:《乡土中国》,北京大学出版社2012年版,第37页。

[⑨]梁漱溟:《中国文化要义》,学林出版社1996年版,第68-69页。

[⑩]陈柏峰:《熟人社会:村庄秩序机制的理想型探究》,《社会》2011年第1期。

[11]贺雪峰:《新乡土中国(修订版)》,北京大学出版社2013年版。

[12]贺雪峰:《农村的半熟人社会化与公共生活的重建》,载黄宗智主编《中国乡村研究》(第六辑),福建教育出版社2008年版。

[13]杨华:《纠纷的性质及其变迁原因——村庄交往规则变化的实证研究》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2008年第1期。

[14]吴重庆:《无主体熟人社会及社会建设》,社会科学文献出版和2014年版,第172页。

[15]杨华:《华中乡土派的经验立场》,《社会学评论》2014年第1期。

[16]陆益龙:《超越直觉经验:农村社会学理论创新之路》,《天津社会科学》2010年第3期。

[17]杨华:《村庄舆论控制模式的变迁》,《上海城市管理职业技术学院学报》2008年第2期。

[18]陈柏峰、郭俊霞:《也论“面子”——村庄生活的视角》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2007年第期。

[19]孙新华、王艳霞:《交换型代际关系:农村家庭代际关系的新动向》,《民俗研究》2013年第1期。

[20]刘燕舞:《农村老年人自杀及其危机干预(1980-2009)》,《南方人口》2013年第2期。

[21]申端锋:《农村生活伦理的异化与三农问题的转型》,《中国发展观察》2007年第10期。

[22]杨华:《女孩如何在父姓村落获得人生归属?——村落“历史感”与“当地感”的视角》,《妇女研究论丛》2013年第2期。

[23]吴重庆:《无主体熟人社会及社会建设》,社会科学文献出版和2014年版,第228页。

[24]宋丽娜:《熟人社会是如何可能的——乡土社会的人情与人情秩序》,社会科学文献出版社2014年版,第120-149页。

[25]贺雪峰:《城市化的中国道路》,东方出版社2004年版。

[26]李祖佩:《项目下乡、乡镇政府“自利与基层治理困境”》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2014年第5期。

[27]罗兴佐:《第三种力量》,《浙江学刊》2002年第1期。

[28]吕德文:《涧村的圈子:一个客家村庄的村治模式》,山东人民出版社2009年版。

[29]参见吴重庆:《孙村的路:后革命时代的人鬼神》后记,法律出版社2014年版。

中国乡村发现网转自:《读书》2015年第4期

(扫一扫,更多精彩内容!)