——基于IVQR模型的分析

[摘要]缓解农户收入不平等对我国乡村振兴战略的实施以及社会经济的稳定与发展具有重要意义。土地要素是缓解农户收入不平等的重要因素,而农地确权作为切实保障农民土地权益的重要举措,是否能够减缓农户收入不平等十分值得关注。本文通过构建理论框架分析农地确权对农户收入不平等的影响,并基于中国劳动力动态调查(CLDS)2014年的数据使用工具变量分位数回归(IVQR)方法和Bootstrap技术,在处理农地确权的内生性基础上研究其对农户收入不平等的影响,并进行区域异质性分析。研究发现,农地确权确实有利于减缓农户收入不平等,东部和西部地区效果尤为明显。本研究对于评估农地确权政策效果、深化农村土地制度改革,助力实现全面脱贫目标和实施乡村振兴战略具有重要的参考价值。

[关键词]农地确权;分位数回归;收入不平等;非参数回归;Bootstrap技术

一、引言

农地确权是明晰农民土地产权,切实保障农户收益的重要举措,是深化农村土地制度改革的重要基础。2008年,党的十七届三中全会就明确提出要“赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权”和“搞好农村土地确权、登记、颁证工作”。2013年中央一号文件《中共中央、国务院关于加快发展现代农业,进一步增强农村发展活力的若干意见》又进一步提出全面开展农村土地确权登记颁证工作,用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作,妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题。2018年,中央一号文件再次强调要全面完成土地承包经营权确权登记颁证工作,实现承包土地信息联通共享。在此背景下,对农地确权的政策效果评估便成为了重要的研究议题。与此同时,中国居民收入不平等程度不断扩大,尤其是农村内部农户之间的收入不平等程度加剧引起了学者们的持续关注。农户收入不平等的持续加剧不仅不利于农村全面脱贫,也不利于乡村振兴战略的实施,还影响中国经济和社会的稳定与发展。而土地要素是缓解农户收入不平等的重要因素。因此,本文旨在从理论和实证角度探讨农地确权对农户收入不平等的影响。

与本文相关的现有研究主要包括农户收入不平等产生的原因,农地确权对农户收入及其不平等的影响等方面。关于农户收入不平等的研究主要从农村区域间的不平等和农户内部收入不平等两方面展开。影响农户收入不平等的宏观因素主要包括:产业分异[1]、非农就业和劳动力流动[2][3]、区域发展以及制度与政策差异等[4];从微观因素来看,农户的人力资本[5][6]、物质资本、金融资产以及社会资本[7] [8]等是造成农户收入不平等的重要根源。现有文献关于农地制度改革的研究非常多,但关于农地确权对农户收入不平等影响的直接研究相对较少。有文献指出农地制度改革减缓了土地分配本身存在的不平等现象[9][10],并有助于减缓农户收入不平等[11];还有文献表明农地确权有助于提高农业生产率[12];并增加农户农业经营性收入[13][14]。缺乏正式的财产权对穷人构成严重的限制[15],农地确权有助于增加贫困人口的脱贫能力[16],并减少贫困[15]。而间接的证据表明,农地确权有利于促进农地流转[17][18]、有效激励农户进行农业投资[19][20]、促进农村劳动力转移[21]、缓解农户信贷约束[22],从而减缓农户收入不平等[23] [24][25]。

通过梳理文献发现,现有关于农地确权对农户收入不平等的影响研究主要是间接研究,因此本文旨在直接分析农地确权对农户收入不平等的影响,以对现有文献做有益的补充;也试图从农户收入不平等的角度评估农地确权的政策效果,为全面脱贫目标的实现和乡村振兴战略的实施提供理论和经验证据。本文尝试从农户微观层面分析农地确权对收入不平等的影响,因此在实证分析过程中采取分位数回归(QR)方法[26] [27],分析农地确权对不同分位水平下农户收入的影响,然后分别估计农地确权对不同收入组农户收入的边际贡献。若农地确权对低收入组农户收入的边际贡献大于中等收入人群和高收入人群,则表明农地确权减缓了农户收入不平等,反之则扩大了农户收入不平等。同时,为保证结论的可靠性,本文在分位数回归的基础上进一步采用分位差异检验,检验高分位点与低分位点的系数差在统计意义是否显著。

本文其余章节安排如下:第二部分是理论分析框架;第三部分是实证研究设计,包括数据来源、变量定义、描述性统计以及实证模型设定;第四部分是实证结果分析,包括分位数回归(Quantile regression,QR)分析结果,工具变量分位数回归(Instrumental variable quantile regression,IVQR)分析结果,分位差异性检验,以及不同区域的异质性分析;最后一部分是结论与启示。

二、理论分析框架

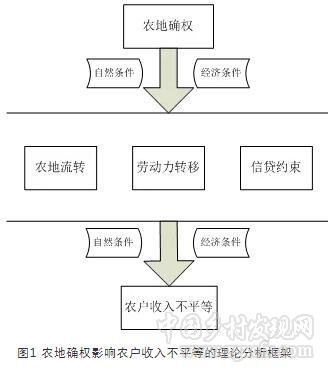

理论研究表明,农地确权能够通过降低农户对土地产权的不确定预期,从而通过影响农户的农地流转、家庭劳动力转移以及农户信贷约束等途径减缓农户收入不平等。农地确权通过促进农地流转的途径减缓农户收入不平等主要是因为农地确权能保障地权完整性,提高农户对土地承包经营权的认知,增强其对地权稳定性的信心、明晰土地产权边界、减少土地交易纠纷、提高地权稳定性,从而促进农地流转[28][29]。而农村劳动力转移后留下的“剩余土地”若流向小农户,则能够促进小农户实现规模化经营,并实现生产效益增值,因此农地流转有助于缩小农户收入差距[23]。农地确权通过促进农村劳动力转移的途径减缓农户收入不平等主要是因为农地确权不仅影响着土地资源的利用方式和效率,而且直接影响农户的就业选择和转移方式。一方面农地确权通过促进农地流转释放更多剩余劳动力,促进劳动力转移;另一方面农地确权有利于稳定地权,保障农户的土地权益,减轻外出务工农户的后顾之忧,降低劳动力迁移的机会成本,从而促进劳动力转移[30] [21]。而农村劳动力转移不仅能够提高农村居民收入水平,缩小农村居民的收入差距,而且可以改善贫困农村居民的收入不平等,进而缓解农户的贫困状况[24]。农地确权通过缓解农户信贷约束,增加农户信贷可得性的途径减缓农户收入不平等主要是因为农地确权赋予了土地承包经营权的抵押担保权能,让其能够成为农村正规金融机构认可的有效抵押品,使农户有机会通过抵押贷款的方式获得信贷融资,解决农户的标准抵押品不足的问题,缓解农户的信贷约束 [13] [31]。而农户信贷约束的缓解,有利于改善农户收入不平等[25]。

基于现有文献研究,本文提出农地确权影响农户收入不平等的理论分析框架,如图1所示,在此基础上提出本文的研究假说:农地确权能够减缓农户收入不平等。

因为土地要素是缓解农户收入不平等的重要禀赋因素,农地确权这项农地制度改革不仅能够缓解农户在非农产业与农业之间的劳动力配置导致的收入差异,还能够缓解农村财产分配不平等造成的收入不平等的影响。现有大量研究也表明,农地确权能通过降低农户对土地产权的不确定预期,影响农户的农地流转、家庭劳动力转移以及农户信贷约束等途径减缓农户收入不平等。因此本文提出农地确权能够减缓农户收入不平等的理论假说,并在后文实证部分用具有代表性的中国家庭微观数据对研究假说进行实证检验,以期获得农地确权影响农户收入不平等的经验证据。

三、实证研究设计

(一)数据与变量

1.数据来源

本文使用的数据来源于中山大学社会科学调查中心的“中国劳动力动态调查”(China Labor-force Dynamics Survey,CLDS)2014年数据。该调查聚焦于中国劳动力的现状与变迁,内容涵盖教育、工作、迁移、健康、社会参与、经济活动、基层组织等众多研究议题。该调查样本覆盖中国29个省市自治区(除港澳台、西藏、海南外)、401个村庄(社区),共计14214个家庭户。调查对象为样本家庭户中的全部劳动力(年龄15至64岁的家庭成员)。在抽样方法上,采用多阶段抽样(Multistage ClusterSampling)、多层次抽样(Stratified Sampling)与劳动力规模成比例的概率抽样方法(PPS Sampling)。该调查采取计算机辅助调查技术(Computer Assisted Personal Interviewing,CAPI)开展入户访问,以期收集多重数据,保证数据质量,提高整体效率。调查问卷包含了个人、家庭以及村庄3个层面的调查信息。本研究重点关注的是农地确权,由于上海市、青海省农地确权数据缺失,因此在清理数据之后,本文最终使用的数据包括27个省市自治区的5743个农户。

2.变量定义

本文的被解释变量为家庭人均纯收入。核心自变量为农地确权,用“家庭是否领到《农村土地承包经营权证书》”进行度量。本文重点考虑了农地确权的内生性问题。原因在于以下几个方面:一是农地确权与农户收入可能存在反向因果关系。一方面农地确权的农户土地产权稳定,更敢于在土地上投资,农业生产效率更高,农户收入也更高;另一方面收入高的农户更在意土地产权稳定。二是遗漏变量和测量误差问题。三是现有文献也在研究中关注并处理了农地确权的内生性问题[32] [15] [33]。因此本文引入工具变量处理农地确权的内生性问题。工具变量需要满足以下两个条件:与家庭农地是否确权相关,与家庭收入不相关。本文借鉴现有文献[34]选取村庄农地确权的比例作为工具变量。村庄农地确权的比例对家庭是否农地确权有影响,但是对农户收入没有直接影响,以村庄农地确权比例作为家庭是否农地确权的工具变量是可行的。因此,本文的工具变量为村庄中领到《农村土地承包经营权证书》的家庭比例。

本文的控制变量包括物质资本、金融资产、社会资本、村庄特征和家庭特征等。考虑到具有小农经济特征的家庭主要依赖土地生产要素,因而本文用家庭耕地面积、家庭是否有大型农机具来度量物质资本。农户金融资产和借贷已经成为影响农户收入的重要因素[35],因而本文用家庭负债和金融产品度量金融资产。本文参照学者们公认的政治面貌[36]和礼金支出[37]作为衡量社会资本的指标,主要包括主事者是否为中共党员和家庭礼金支出。教育所体现的人力资本是影响农户收入的重要因素[38],因而本文选取主事者受教育水平作为人力资本的衡量指标。区域经济发展水平和特征对农户收入的影响已被众多研究者所证实[39],因此本文选取村人均年收入水平、村庄是否拥有非农经济以及村庄是否为农户提供生产技术培训服务作为村庄特征的衡量指标。为了控制农户异质性的影响,设置家庭特征变量[40]作为控制变量。本文的家庭特征变量主要包括主事者年龄、家庭总人口、务工人数占比、家庭是否有政府补贴、家庭农业经营投入以及家庭信贷可得性。具体的变量定义如下表所示。

表1 变量定义

变量类型 | 变量名称 | 含义及赋值 |

被解释变量 | 家庭人均纯收入 | 2013年农户家庭人均年纯收入(单位:元),取自然对数 |

核心自变量 | 农地确权 | 家庭是否领到《农村土地承包经营权证书》,是=1,否=0 |

工具变量 | 村庄农地确权比例 | 村庄中家庭领到《农村土地承包经营权证书》的比例 |

物质资本 | 耕地面积 | 家庭拥有的人均耕地面积(单位:亩) |

大型农机具 | 家庭拥有大型农机具(如拖拉机等)=1,否=0 | |

金融资产 | 金融产品 | 家庭有股票、债券、基金等金融产品=1,否=0 |

金融负债 | 目前家庭欠债金额(单位:万元) | |

社会资本 | 政治面貌 | 主事者是否为中共党员,是=1,否=0 |

家庭礼金支出 | 家庭礼金支出金额(单位:万元) | |

人力资本 | 主事者受教育水平 | 1=未上过学,2=小学/私塾,3=初中,4=普通高中,5=职业高中,6=技校,7=中专,8=大专,9=大学,10=硕士 |

村庄特征 | 村庄经济发展水平 | 本村户籍人口人均年收入(单位:万元) |

村庄拥有非农经济 | 村庄有非农经济=1,否=0 | |

村庄提供生产培训 | 村庄提供组织农民进行农业生产技术培训服务=1,否=0 | |

家庭特征 | 主事者年龄 | 家庭主事者的年龄,单位:岁 |

家庭总人口 | 家庭人口数量(单位:人) | |

务工人数占比 | 家庭外出务工人数占家庭总人数的比例(%) | |

政府补贴 | 家庭有政府补贴=1,否=0 | |

农业经营投入 | 家庭人均农业经营投入(单位:万元) | |

信贷可得性 | 家庭是否从正规金融机构获得过生产性贷款,是=1,否=0 |

3.描述统计分析

本文首先采取常用的收入不平等度量指标——基尼系数对调查样本省份的农地确权实施情况和农户收入不平等情况进行概括性描述。基于CLDS(2014)的微观数据计算不同省份农地确权的比例及基尼系数、以及东、中、西部等不同地区农地确权的比例及基尼系数,描述统计结果如下表所示。

表2 不同省份农地确权和农户收入不平等

省份 | 确权比例 | 基尼系数 | 省份 | 确权比例 | 基尼系数 |

北京市 | 10.71% | 0.55 | 河南省 | 28.87% | 0.57 |

天津市 | 40.63% | 0.46 | 湖北省 | 43.22% | 0.60 |

河北省 | 52.38% | 0.41 | 湖南省 | 45.88% | 0.45 |

山西省 | 26.05% | 0.48 | 广东省 | 9.37% | 0.57 |

内蒙古自治区 | 63.27% | 0.51 | 广西壮族自治区 | 55.41% | 0.54 |

辽宁省 | 62.45% | 0.50 | 重庆市 | 75.41% | 0.55 |

吉林省 | 91.20% | 0.52 | 四川省 | 63.22% | 0.63 |

黑龙江省 | 92.70% | 0.51 | 贵州省 | 41.78% | 0.57 |

江苏省 | 45.22% | 0.54 | 云南省 | 95.26% | 0.59 |

浙江省 | 38.46% | 0.50 | 陕西省 | 46.85% | 0.51 |

安徽省 | 66.76% | 0.51 | 甘肃省 | 64.10% | 0.52 |

福建省 | 35.56% | 0.47 | 宁夏回族自治区 | 57.14% | 0.38 |

江西省 | 42.41% | 0.50 | 新疆维吾尔自治区 | 59.30% | 0.46 |

山东省 | 61.25% | 0.49 |

由表2可知,农地确权在不同省份的实施情况存在较为明显的差异。确权比例最高的三个省份分别为云南省、黑龙江省、吉林省,相应的确权比例为95.26%、92.70%、91.20%。确权比例最低的三个省为广东省、北京市、山西省,相应的确权比例为9.37%、10.71%、26.05%。不同省份的农户收入不平等状况也存在一定差异,基尼系数最高的三个省份分别为四川省、湖北省、云南省,相应的基尼系数为0.63、0.60、0.59。基尼系数最低的三个省份分别为宁夏回族自治区、河北省、湖南省,相应的基尼的系数为0.38、0.41、0.45。与李永友和郑春荣[41]等学者基于北京大学中国社会科学调查中心实施的中国家庭追踪调查(CFPS)微观数据计算的2012年中国家庭人均基尼系数分别为0.5379、0.5272的结果基本保持一致。

表3不同地区农地确权和农户收入不平等

地区 | 确权比例 | 基尼系数 |

东部 | 37.10% | 0.55 |

中部 | 50.57% | 0.53 |

西部 | 62.28% | 0.56 |

由表3可知,东、中、西部地区农地确权比例存在明显差异,其中西部地区农地确权的比例最高,为62.28%,东部地区农地确权的比例最低,为37.10%。东、中、西部地区的基尼系数大致相当,均高于0.5,表明东、中、西部地区农户收入不平等状况普遍较为严重。

(二)实证模型设定(略)

四、实证结果分析

(一)农地确权对农户收入不平等的影响

为了全面的给出农户收入决定方程的分位数回归结果,借鉴现有文献常用的分位点选取[44],本文选择了5个具有代表性的分位数,收入最低10%分位数和收入最高10%分位数代表最低收入组和最高收入组,收入1/4分位点、1/2分位点和3/4分位点分别表示中低收入组、中等收入组和中高收入组。

1.分位数回归(QR)结果

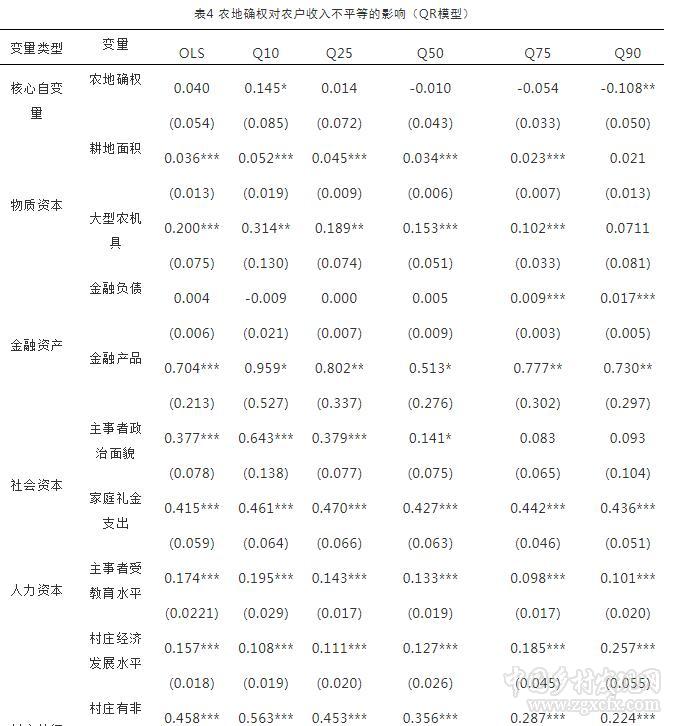

本文首先基于全样本通过普通分位数回归分析农地确权对不同收入层次的农户收入的影响,结果如下表4所示。

由表4可知,基于普通分位数回归(QR),对于高收入组,农地确权对农户收入具有显著负向影响,对于低收入组,农地确权对农户具有显著正向影响,对于中等收入组和中高收入组没有显著性影响,但是系数为负,对于中低收入组没有显著性影响,但是系数均为正。高分位点与低分位点的系数之差均为负,表明农地确权有助于缓解农民收入不平等。

2.工具变量分位数回归(IVQR)结果

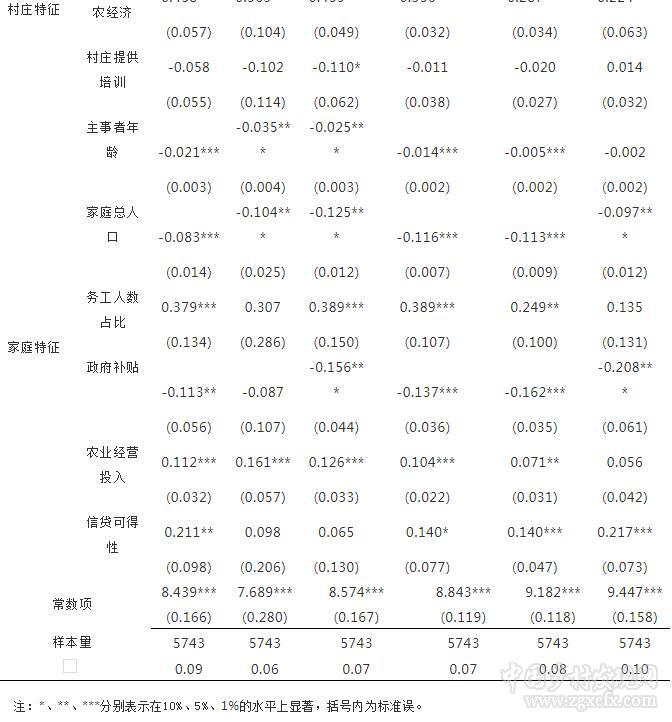

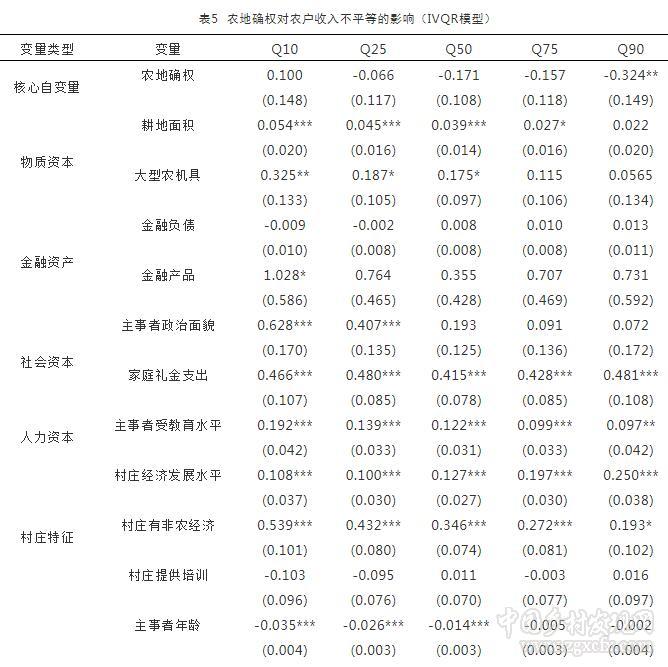

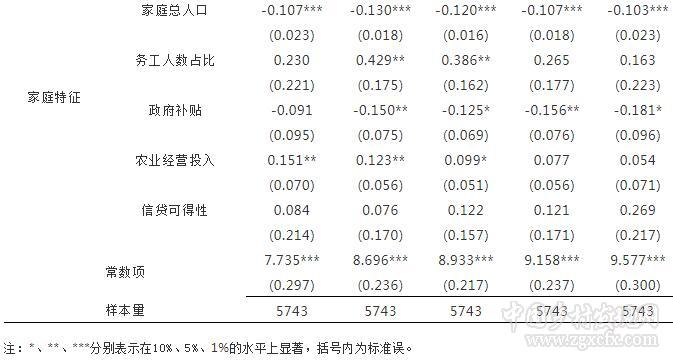

在此基础上,考虑到农地确权可能存在内生性,本文进一步采用工具变量分位数回归(IVQR)方法分析农地确权对不同收入组农户收入的影响,以使对农地确权影响农户收入不平等的估计结果更可靠。本文基于两阶段最小二乘法对工具变量有效性检验,在第一阶段回归中F统计量为251.69,远远大于10,基于经验法则,可以不必担心弱工具变量问题,同时在一阶段回归中,工具变量系数显著为正,表明工具变量与家庭农地是否确权显著正相关,可见工具变量是有效的。同时本文使用了自助重复抽样(Bootstrap)技术,在每个分位进行回归时均做了200次重复抽样,以增强估计、推断的效能,回归结果如表5所示。

由表5可知,对于高收入组而言,在5%的显著性水平下,农地确权对农户收入具有显著的负向影响,虽然相比于普通分位数回归而言,系数更小,表明普通分位数回归可能会低估对于高收入组而言农地确权对农户收入的负向作用,但是普通分位数回归与工具变量分位数回归的系数符号均为负。对于低收入组、中低收入组、中等收入组和中高收入组,农地确权对农户收入没有显著性影响,但是对于低收入组,农地确权的系数为正,对于中低收入组、中等收入组,中高收入组,农地确权的系数为负。可见,普通分位数回归和工具变量分位数回归的高分位点与低分位点的系数差均为负,表明工具变量分位数回归的结果与分位数回归的结果基本保持一致,即农地确权有助于缓解农民收入不平等这一结论是稳健的,同时也说明普通分位数回归的结果是可以接受的。

此外,其他控制变量对农户收入不平等也存在显著影响。在物质资本方面,除高收入组之外的收入组,耕地面积增加对农户收入均具有显著提升效应,对于低收入组、中低收入组和中等收入组,拥有大型农机具对农户收入具有显著正向影响。在社会资本方面,对于低收入组和中低收入组,主事者是中共党员对农户收入具有显著正向影响,家庭礼金支出增加对农户收入具有显著正向影响。在人力资本方面,主事者受教育水平提升对农户收入具有显著正向影响,且对低收入农户的增收效应更大。在村庄特征方面,村庄经济发展水平提升与村庄有非农经济均具有显著正向影响,表明适当发展村庄非农经济有利于增加农户收入。在家庭特征方面,对于中低收入组和中等收入组,务工人数占比提高对农户收入具有显著正向影响。对于低收入组、中低收入组和中等收入组,农业经营投入增加对农户收入具有显著正向影响。对于中低收入组、中等收入组、中高收入组和高收入组有政府补贴对农户的收入具有显著负向影响,表明政府补贴有利于减缓收入不平等。

3.分位差异性检验

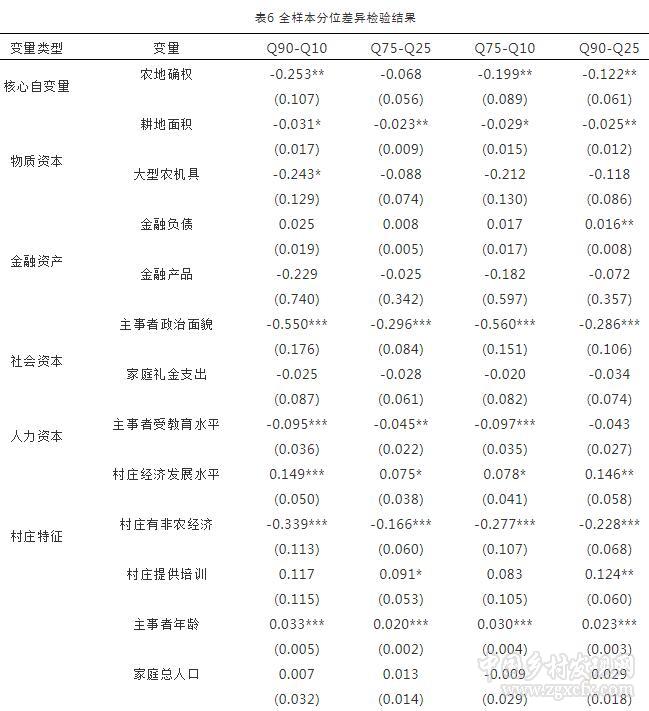

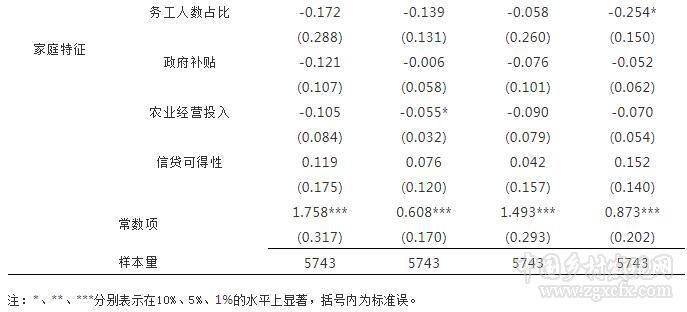

本文主要关注的是农地确权对农户收入不平等的影响,虽然在上面的回归中,系数之差就是各变量对不同收入组农户收入的边际贡献差异,但是无法很确切地判断这种差异是否在统计上显著。因而本文基于分位数回归进行分位差异性检验,结果如表6所示。限于篇幅本表仅列示具有代表性的Q90~Q10、Q75~Q25、Q75~Q10、Q90~Q25分位差异检验结果。“系数差”显著表示该变量对农户收入不平等有显著影响。如果其系数为正,表示该变量拉大了农户收入不平等;若其系数为负,表示该变量减缓了农户收入不平等。

由上表可知,在Q75~Q25列农地确权的系数不显著,但是为负,在Q90~Q10列、Q75~Q10列和Q90~Q25列农地确权的系数均显著为负,表明总体而言,农地确权显著减缓了农户收入不平等,且在Q90~Q10列的系数最小,表明农地确权缩小高收入组农户与低收入组农户之间收入不平等的作用更大。因此,稳步推进农地确权政策的实施有利于减缓农户收入不平等,助力乡村振兴战略的实施。

在物质资本方面,耕地面积的系数显著为负,表明耕地面积增加有利于减缓中高收入组农户与中低收入组农户之间和中高收入组农户与低收入组农户之间的收入不平等,在Q90~Q10列大型农机具的系数显著为负,表明家庭拥有大型农机具有利于减缓农户之间的收入不平等。在金融资产方面,在Q90~Q25列,金融负债的系数显著为正,表明金融负债增加拉大了高收入组与中低收入组之间的收入不平等。由于对于收入水平偏低的农户,生活借贷是家庭借贷的主体。因此,增加低收入农户的收入,减少其借贷额,可能有利于减缓农户收入不平等。在社会资本方面,主事者政治面貌的系数显著且为负,表明主事者是党员有利于减缓农户收入不平等。在人力资本方面,在Q90~Q10、Q75~Q25和Q75~Q10列,主事者受教育水平的系数显著为负,表明主事者受教育水平提升会减缓了高收入组农户与低收入组农户之间、中高收入组与中低收入组之间和中高收入组与低收入组之间的收入不平等。因此,积极提升农户受教育水平有利于减缓农户收入不平等。

在村庄特征方面,村庄有非农经济的系数显著为负,且在Q90~Q10列系数最小,表明村庄有非农经济减缓了农户收入不平等,且对于减缓高收入组农户与低收入组农户之间收入不平等的作用更大。因此,发展村庄非农经济,促进农村产业升级,有利于减缓农户收入不平等。在家庭特征方面,在Q90~Q25列,务工人数占比的系数显著为负,表明家庭务工人数占比提高有利于减缓高收入组农户与中低收入组农户之间的收入不平等。在Q75~Q10列,家庭农业经营投入的系数显著为负,表明家庭农业经营投入增加有利于减缓中高收入组农户与低收入组农户之间的收入不平等。因此,劳动力的合理流动和家庭农业投入增加,有利于减缓农户收入不平等。

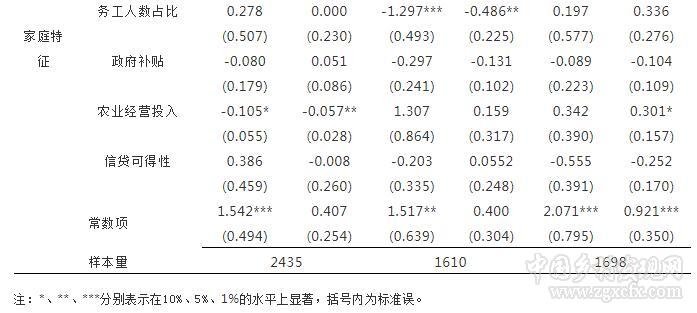

(二)农地确权影响农户收入不平等的区域异质性分析

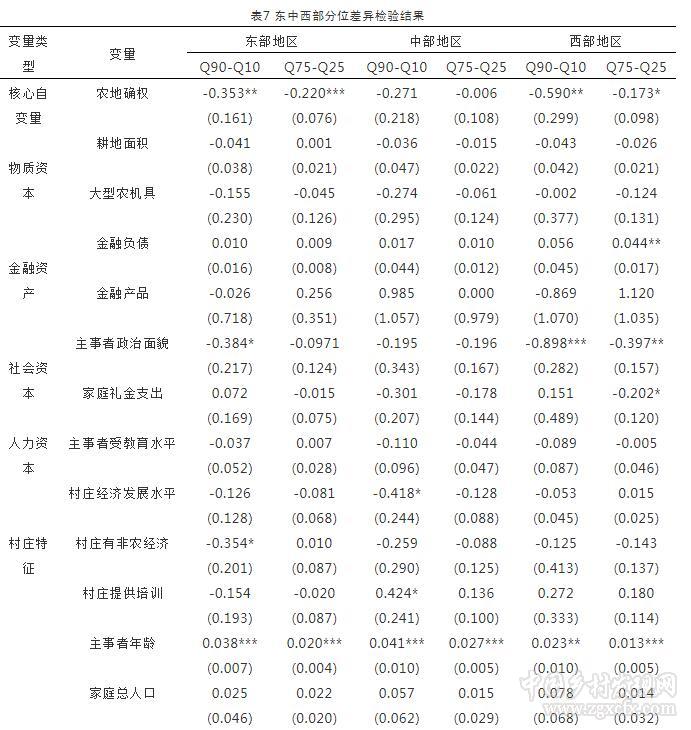

由于不同区域经济发展水平不一样,自然条件和农户资源禀赋存在差异,农地确权的推进程度和方式也有所不同,因而本文进一步探讨农地确权影响农户收入不平等的区域异质性。本文对东部地区、中部地区、西部地区均做了分位差异检验,结果如下表7所示。限于篇幅,本文仅列示具有代表性的Q90~Q10、Q75~Q25分位差异检验结果。

由上表可知,对于东部地区和西部地区,农地确权的系数显著为负,且Q90~Q10列的系数均小于Q75~Q25列系数,表明对于东部地区和西部地区,农地确权显著减缓了农户收入不平等,尤其对高收入组农户与低收入组农户之间收入不平等的减缓作用更明显。对于西部地区,农地确权的系数为负,但是不显著,表明对于中部地区而言,农地确权对农户收入不平等没有显著性影响。

在控制变量方面,对于东部地区,在Q90~Q10列村庄有非农经济的系数显著为负,表明对于东部地区村庄有非农经济有利于减缓高收入组农户与低收入组农户之间的收入不平等,家庭农业经营投入的系数为负,表明对于东部地区,家庭农业经营投入有利于缓解农户收入不平等。对于中部地区,在Q90~Q10列村庄经济发展水平的系数显著为负,表明对于中部地区,村庄经济发展水平提升有利于缓解农户收入不平等,务工人数占比的系数显著为负,表明对于中部地区,增加务工人数占比有利于减缓农户收入不平等。对于西部地区,主事者政治面貌的系数显著为负,表明对于西部地区主事者是党员有利于减缓农户收入不平等。

五、结论与启示

中国农户收入不平等的持续加剧不仅不利于农村贫困减缓,也不利于乡村振兴战略的实施,还影响中国经济和社会的稳定与发展。而农地确权是切实保障农户土地权益的重要举措,土地是缓解农户收入不平等的重要因素,因此在2020全面脱贫目标的实现和乡村振兴实施的战略背景下分析农地确权对农户收入不平等的影响具有十分重要的意义。本文首先构建一个农地确权影响农户收入不平等的理论分析框架,然后基于中国劳动力动态调查(CLDS)2014年的数据,使用工具变量分位数回归(IVQR)方法和Bootstrap技术在处理农地确权内生性基础上分析农地确权对农户收入不平等的影响。主要结论及相关政策启示为:

第一,农地确权有利于减缓农户收入不平等。具体而言,农地确权有助于减缓高收入组农户与低收入组农户之间、高收入组农户与中低收入组农户之间、中高收入组农户与低收入组农户之间的收入不平等,且对高收入组农户与低收入组农户之间收入不平等的减缓作用更明显。因此,政府应积极稳步落实农地确权颁证工作,明晰农村土地产权,切实保障农民土地权益,,尤其是对低收入和中低收入农户要确保农地确权颁证落到实处,切实保障其土地权益,充分发挥农地确权政策的政策效应,以减缓农户收入不平等。

第二,农地确权对农户收入不平等的影响具有区域异质性。具体而言,对于东部地区和西部地区,农地确权有利于减缓农户收入不平等,对于中部地区,农地确权对农户收入不平等没有显著性影响。因此,政府落实农地确权政策时,应充分考虑区域资源禀赋差异包括区域经济发展水平、区域自然条件等,因地制宜采取合适的配套措施,如对于东部地区和西部地区,积极宣传农地确权相关知识,让农户更加了解农地确权相关政策,以充分发挥农地确权的政策效应,以减缓农户收入不平等。

第三,从农户所处的外部环境来看,村庄非农经济的发展有利于缓解农户收入不平等,但存在区域差异。对于东部地区,村庄非农经济有利于减缓高收入组与低收入组农户之间的收入不平等,对于中部和西部地区,村庄非农经济对农户收入不平等影响并不显著。因此,政府应鼓励和引导发展非农经济尤其是东部地区如政府应积极鼓励农产品深加工,延长产业链,增加农产品附加值,鼓励发展农村电商、发展乡村旅游等,以调整优化农村产业结构,促进农村产业升级,为农户提供非农就业的机会,减缓农户收入不平等。

第四,从农户自身情况来看,农户的非农就业行为有利于减缓农户收入不平等,但存在区域差异。对于东部和西部地区,农户家庭务工人数占比提高对农户收入不平等没有显著性影响,对于中部地区,家庭务工人数占比提高有利于缩小农户收入不平等。因此,政府应鼓励和引导劳动力合理流动,如不断完善农村社会保障制度,解决劳动力外出面临“养儿养老”的担忧,推进户籍制度改革,协同建立城乡统一的劳动力市场,消除农民就业的制度歧视等,以增加农户的工资收入,减缓农户收入不平等。

需要指出的是,本文的研究仅仅探讨了农地确权对农户收入不平等的影响,尚未估计农地确权对农户收入不平等的贡献程度以及探究农地确权影响农户收入不平等的机制,这也是我们未来的研究方向。

作者简介: 杨丹(1981-),女,湖北宜昌人,博士,西南大学经济管理学院教授、博士生导师,研究方向:农业经济学;唐羽(1994-),女,四川苍溪人,硕士研究生,西南大学经济管理学院,研究方向:经济统计。

中国乡村发现网转自: 新疆农垦经济杂志

(扫一扫,更多精彩内容!)