引言

2019年1月4日,第十三届全国人大常委会第七次会议对《中华人民共和国土地管理法》修正案草案(以下简称“《土地管理法》”)进行了审议,并发布了征求意见稿,征求意见截止日期为2月3日[1],目前草案已报国务院审议。

1、《土地管理法》修订历程

《土地管理法》通过确立土地公有制为基础、耕地保护为目标、用途管制为核心的基本制度的确立,系将土地管理纳入法治轨道的基础性立法成果。自1986年颁布以来,《土地管理法》经历了1988年、1998年以及2004年,共3次修正或修订,并实施至今。

而近年来,现行土地管理制度随着我国城镇化的推进,与农村改革发展不相适应、与进一步发展生产力的要求不相匹配的问题日益显现:土地征收制度不完善,因征地引发的社会矛盾突出;农村集体经营性建设用地不能与国有建设用地同等入市、同权同价;宅基地用益物权尚未得到完整的落实;土地增值收益分配机制不健全;土地资源要素利用效率仍然较为低下。[2]

《土地管理法》的第四次修订可以追溯至多年前,而在2013年党的十八届三中全会以来,全面深化改革的进程得到大力推进。2015年1月中共中央办公厅和国务院办公厅发布了《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》,随后全国人大常委会印发《关于授权国务院在北京市大兴区等三十三个试点县(市、区)行政区域暂时调整实施有关法律规定的决定》,我国土地制度改革,尤其是当前成为改革焦点的集体土地制度改革得到了国家层面的推动。但是近十年来,历次法律修订由于无法很好地满足社会各阶层利益需求的平衡,《土地管理法》的第四次修订多次遭遇阻碍而搁浅。

自2017年以来,深化土地制度改革的进程得到了明显的加快,原国土资源部和住房城乡建设部发布了《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》(国土资发[2017]100号)、《关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规[2018]1号);2018年3月,根据党的十九届三中全会的部署,国务院机构改革方案正式颁布实施;2018年12月29日,第十三届全国人大第七次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国农村土地承包法〉的决定》,在农村土地承包经营权制度领域将“三权分置”予以法制化,集体土地制度改革迈出了重要一步。近年来立法活动的态势发出了积极的信号,使得此次重新提上日程的《土地管理法》第四次修订有了更加坚实的基础,引来诸多关注。如《土地管理法》得到修订并实施,我国深化土地制度改革的进程将迎来一个重大的阶段性成果。

2、《土地管理法》修正案的解读

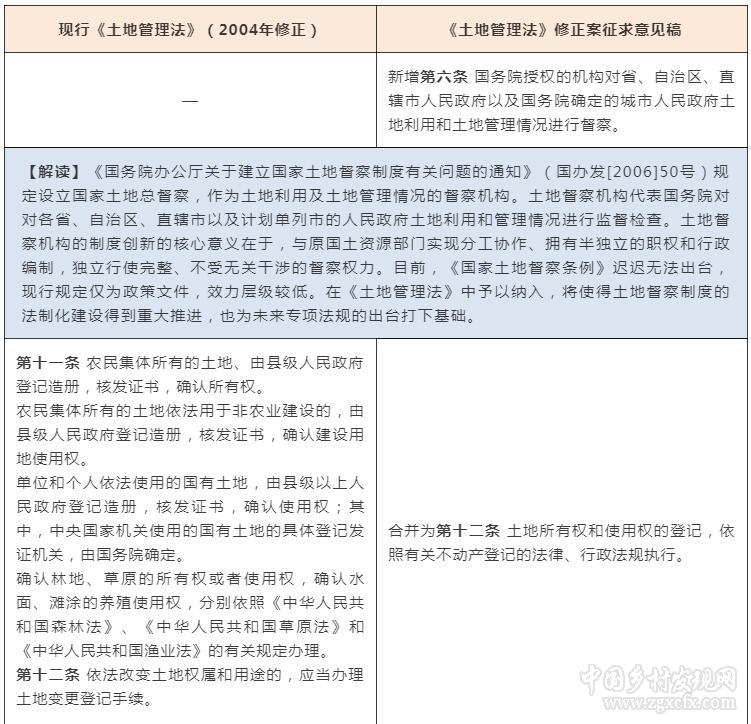

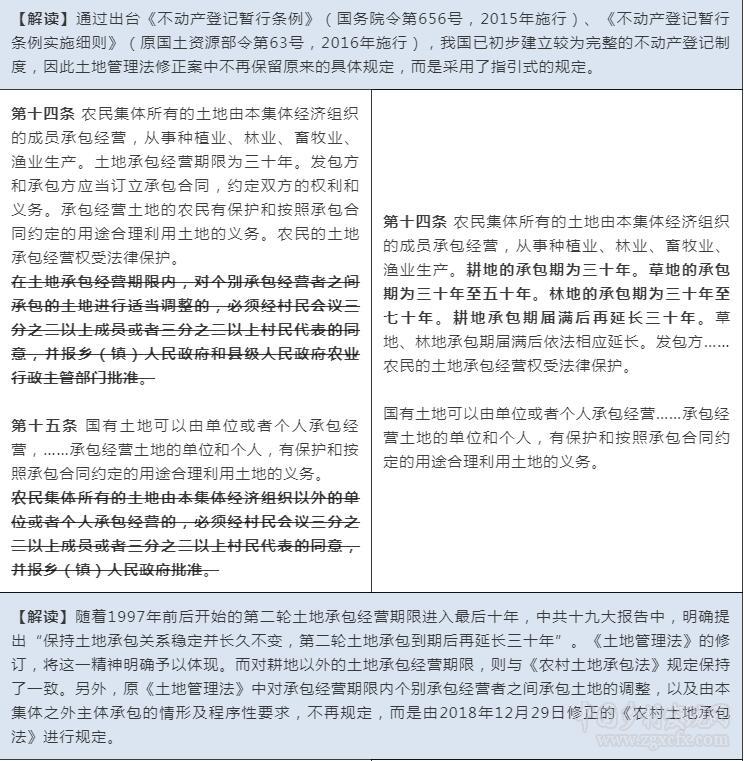

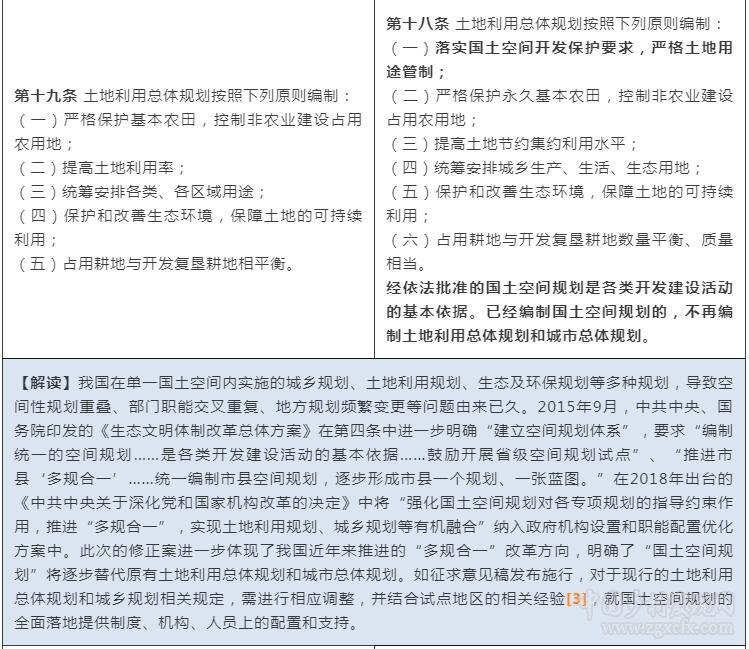

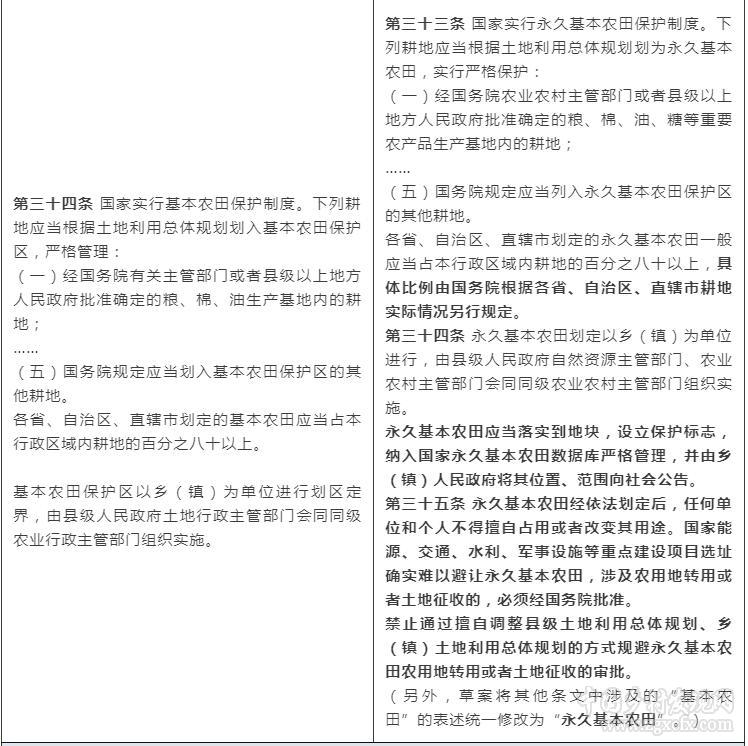

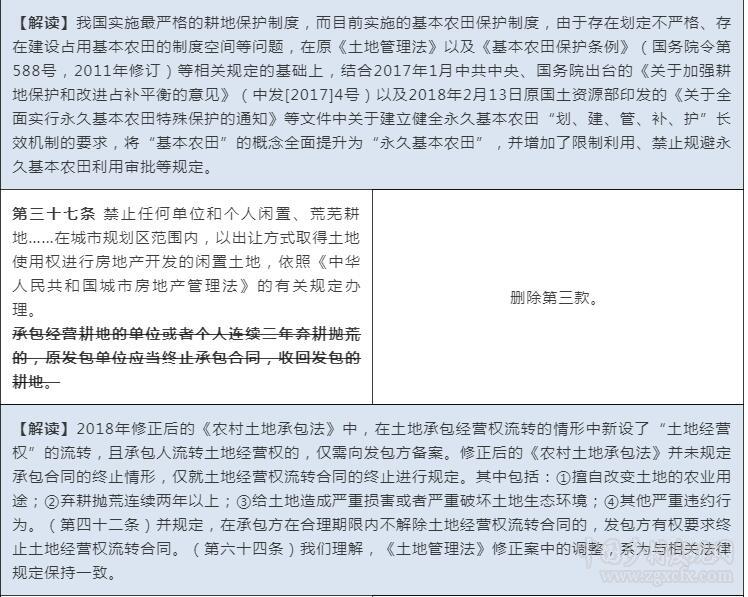

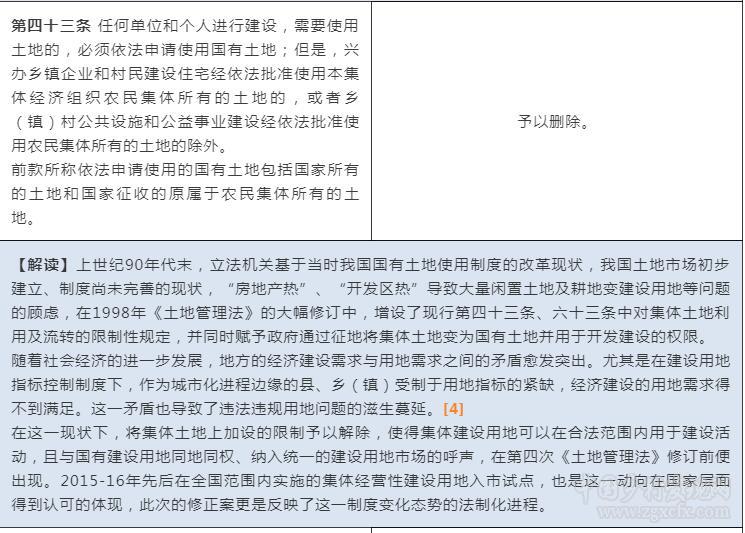

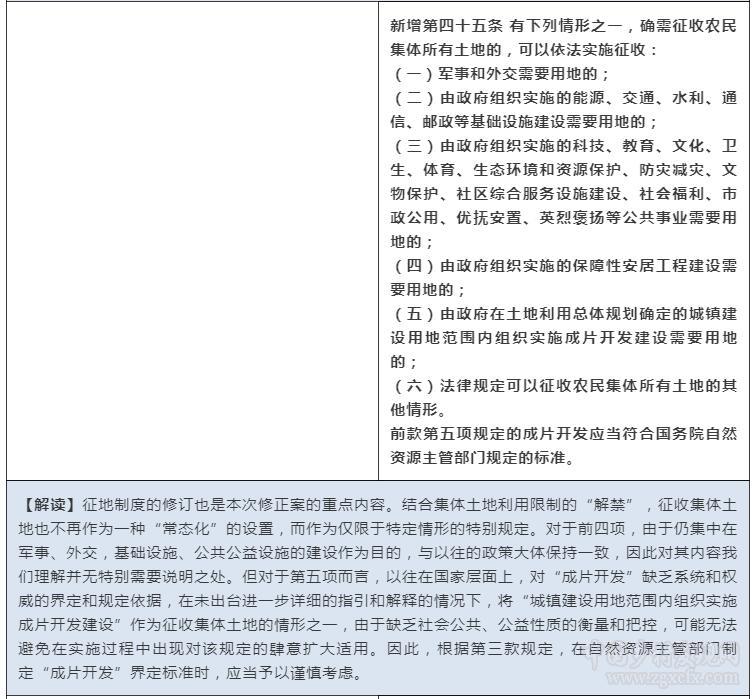

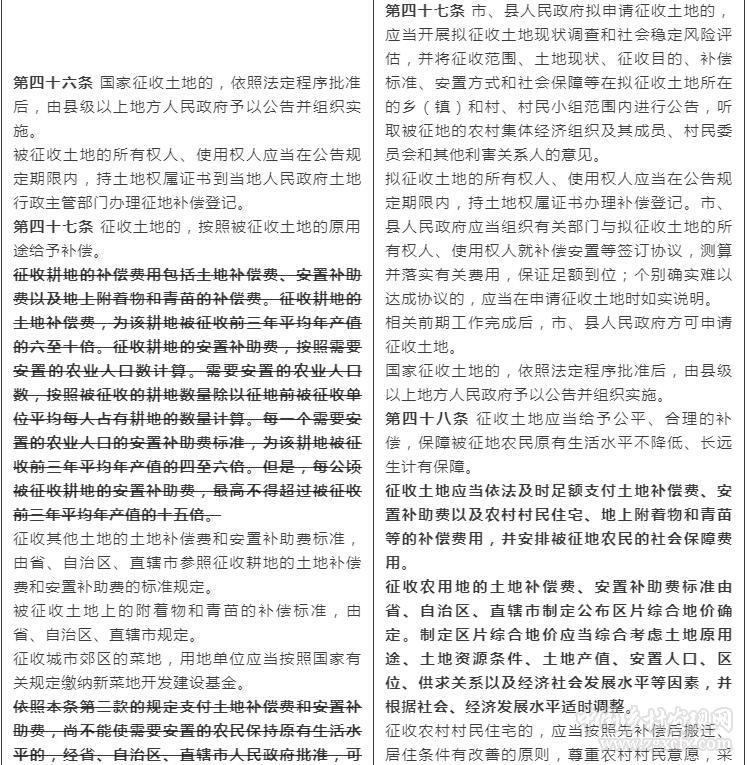

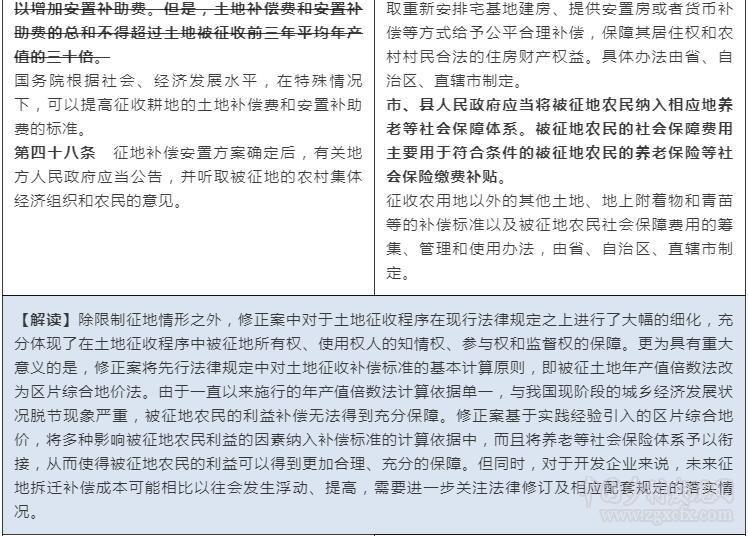

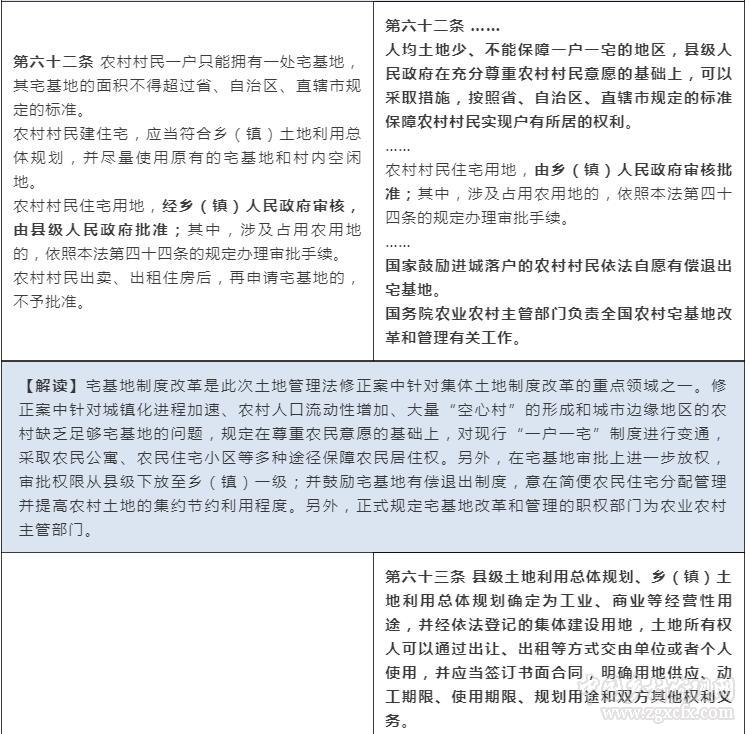

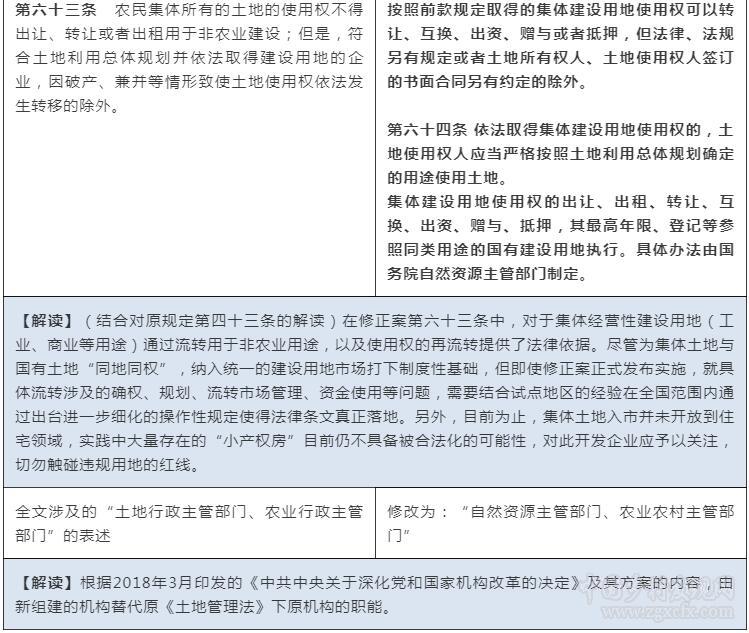

本次《土地管理法》修正案,主要对集体土地征收及补偿制度、集体经营性建设用地入市进行重要的修改,而且还涉及“多规合一”制度设计、宅基地审批权限下放、永久基本农田保护制度的构建等相关联且具有一定前瞻性的规定修改。

以下,笔者将从本次发布的《土地管理法》修正案中涉及的条款,通过与现行《土地管理法》(2004年修正)条款的对比的形式进行全面的解读,为可能在未来发布实施的这一土地领域的“基本法”形成一个较为基本的认识。需要提示的是,尽管笔者试图以最全面的角度进行解读,不过为避免过于冗长,对于过于细节的、技术性(纠错型)的修订内容,在本文中并未予以体现。

结语

此次《土地管理法》修正案的修改内容主要集中在农村土地改革,这一历时已久的艰巨任务上,旨在从实际出发,因地制宜,结合试点工作经验,赋予农民更多财产权利,更好保护农民合法权益。[5]《土地管理法》的此次修正案结合了制度创新和稳妥推进的原则,将土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地管理方面的制度创新经验及时上升为法律制度,为“多规合一”、国土空间规划体系建设等预留法律空间;同时坚定不移地实施最严格的耕地保护制度、节约集约用地制度,将经过实践检验比较成熟的永久基本农田保护、土地督察等制度通过法律予以明确。笔者认为,待《土地管理法》正式修订并发布后,随着这一基本法所修订内容的落实,我国土地管理制度,尤其是农村土地管理制度相应的配套制度、文件、操作规范将先后逐一得到调整、修改和细化。未来,我们将持续关注我国农村土地制度改革的进程及相关实务经验的积累。

中国乡村发现网转自:中伦视界 微信公众号(原创)

(扫一扫,更多精彩内容!)